- •Биология развития

- •Оглавление.

- •Введение.

- •Глава 1. Закономерности проэмбрионального и эмбрионального периодов развития

- •1.1. Теории онтогенеза

- •1.2. Типы и формы онтогенеза

- •Онтогенез

- •1.3. Периоды онтогенеза

- •Онтогенез человека

- •1.4. Проэмбриональный период

- •1.5. Эмбриональный период

- •1.5.1. Зигота.

- •1.5.2. Дробление. Типы дробления

- •Дробление

- •1.5.3. Образование зародышевых листков (гаструляция)

- •1.5.4. Способы образования третьего зародышевого листка

- •1.5.5. Органогенез. Детерминация и дифференцировка в онтогенезе. Молекулярно-генетические процессы дифференцировки

- •Глава 2. Основные клеточные процессы в онтогенезе. Взаимодействие частей развивающегося зародыша

- •2.1. Деление клеток

- •2.2 Миграция клеток

- •2.3. Сортировка клеток

- •2.4. Гибель клеток

- •2.5. Дифференцировка клеток

- •2.6. Эмбриональная индукция

- •2.7. Производные зародышевых листков

- •Глава 3. Провизорные органы

- •3.1. Желточный мешок

- •3.2. Амнион с амниотической жидкостью

- •3.3. Хорион (серозная оболочка)

- •I – эпителиохориальная плацента (свиньи, лошади); II - десмохориальная плацента (жвачные); III – эндотелиохориальная плацента (хищники); IV – гемохориальная плацента (насекомоядные, грызуны, приматы

- •3.4. Аллантоис.

- •3.5. Критические периоды развития

- •3.6. Антимутагены и их роль

- •3.7. Интегрированность онтогенеза

- •3.8. Особенности эмбрионального развития человека

- •Дифференциация зародышевых листков млекопитающих.

- •Глава 4. Постэмбриональный период развития животных и человека

- •4.1. Постэмбриональный период развития животных

- •4.2. Постэмбриональный период развития человека

- •4.2.1. Ювенильный период

- •4.2.2. Зрелый период

- •4.2.3. Период старения

- •4.2.3.1. Признаки старения индивидуумов

- •4.2.3.2. Основные теории старения

- •4.2.3.3. Механизмы старения

- •Глава 5. Закрепление изученного материала по разделу “Биология развития”

- •5.1. Вопросы для самоконтроля знаний по теме

- •5.2. Ситуационные задачи с разбором решения

- •1. Укажите правильное чередование стадий развития:

- •2. Для каких яиц характерно неполное дискоидальное дробление:

- •3. Акросома. Выберите правильные утверждения:

- •4. Как называется провизорный орган, полость которого заполнена жидкостью и впоследствии окружает плод?

- •5. Все утверждения верны, кроме:

- •5.3. Ситуационные задачи для самостоятельного решения

- •5.4. Итоговый программный контроль

- •5.4.1. По теме: “Эмбриология” Вариант 1

- •5.4.2. По теме: “Внутриутробное развитие. Эмбриология” Вариант 2

- •5.4.3. По теме: «Биология развития»

- •5.5. Вопросы к конференции по теме: “Роль среды в развитии организма. Постнатальный онтогенез”

- •5.6. Рекомендуемая литература к конференции

2.7. Производные зародышевых листков

Из эктодермы развиваются: нервная система, эпидермис кожи, эпителий кожных и молочных желез, роговые образования (чешуя, волосы, перья, ногти), эпителий слюнных желез, хрусталик глаза, слуховой пузырек, периферические чувствительные аппараты, эмаль зубов.

Из энтодермы: хорда, эпителиальная выстилка кишечного тракта и его производных - печени, поджелудочной железы, желудочных и кишечных желез; эпителиальная ткань, выстилающая органы дыхательной системы и частично мочеполовой, а также секретирующие отделы передней и средней доли гипофиза, щитовидной и паращитовидной желез.

Из мезодермы: из наружной (латеральной) части сомитов, т. е. дерматома, образуется соединительная ткань кожи - дерма. Из средней (центральной) части сомитов, т. е. миотома, образуется поперечно-полосатая скелетная мускулатура. Внутренняя (медиальная) часть сомитов, т. е. склеротом, дает начало опорным тканям, сначала хрящевой, а затем костной (в первую очередь тела позвонков) и соединительной ткани, образующей вокруг хорды осевой скелет.

Ножки сомитов (нефрогонатомы) дают начало органам выделения (почечным канальцам) и половым железам.

Клетки, образующие висцеральные и париетальные листки спланхнотома, являются источником эпителиальной выстилки вторичной полости целома. Из спланхнотома также образуется соединительная ткань внутренних органов, кровеносная система, гладкая мускулатура кишечника, дыхательных и мочеполовых путей, скелетная мезенхима, дающая зачатки скелета конечностей.

Глава 3. Провизорные органы

Провизорные органы - временные специальные внезародышевые органы, обеспечивающие связь зародыша со средой во время эмбрионального развития.

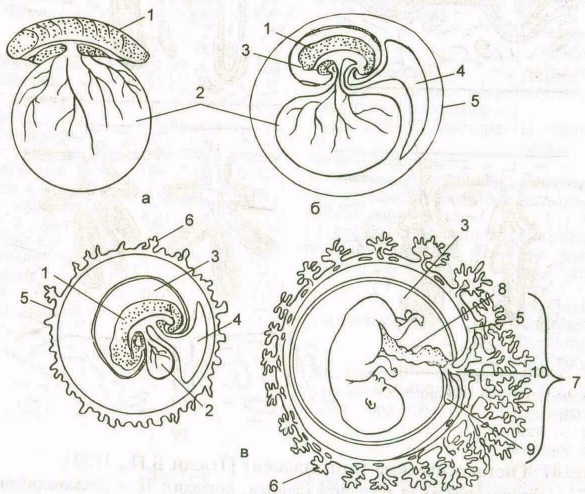

а – анамнии; б – неплацентарные амниоты; в – плацентарные амниоты; 1 – зародыш; 2 – желточный мешок; 3 – амнион; 4 – аллантоис; 5 - хорион; 6 – ворсины хориона; 7 – плацента; 8 – пупочный канатик; 9 - редуцированный желточный мешок; 10 – редуцированный аллантоис.

Так как эмбриональное развитие организмов с разным типом развития (личиночным, неличиночным, внутриутробным) протекает в различных условиях, то степень развития и функции провизорных органов у них различны.

3.1. Желточный мешок

Желточный мешок характерен для всех животных с неличиночным типом развития, яйца которых богаты желтком (рыбы, рептилии, птицы). У рыб желточный мешок образуется из клеточного материала трех зародышевых листков, то есть экто-, энто- и мезодермы. У рептилий и птиц внутренний слой желточного мешка имеет энтодермальное, а наружный - мезодермальное происхождение.

У млекопитающих, хотя и нет в яйцеклетках запаса желтка, желточный мешок имеется. Это может быть связано с его важными вторичными функциями. Образуется он из спланхноплевры, которая возникает из образований мезодермального и энтодермального происхождения. Спланхноплевра расщепляется на внутризародышевую и внезародышевую части. Из внезародышевой части формируется желточный мешок.

В стенки желточного мешка врастают кровеносные сосуды, которые образуют густую капиллярную сеть. Клетки стенки желточного мешка выделяют ферменты, расщепляющие питательные вещества желтка, которые поступают в кровеносные капилляры и далее в организм зародыша. Таким образом, желточный мешок выполняет трофическую функцию. Желточный мешок является также местом размножения клеток крови, то есть выполняет кроветворную функцию.

У млекопитающих энтодерма желточного мешка служит местом образования первичных половых клеток. Кроме того, желточный мешок млекопитающих заполнен жидкостью, отличающейся высокой концентрацией аминокислот и глюкозы, что указывает на возможность обмена белков в желточном мешке. У разных млекопитающих желточный мешок развит по-разному: у хищников он большой с сильно развитой сетью сосудов. А у приматов сильно сморщивается и исчезает без остатка до родов.

Судьба желточного мешка у разных животных различна. У птиц к концу инкубации остатки желточного мешка находятся внутри зародыша, после чего он быстро рассасывается и исчезает. У млекопитающих редуцированный желточный мешок входит в состав плаценты.