- •6. Понятие измерения и измерительного преобразования.

- •7. Содержание процесса измерения и его составляющих.

- •8. Истинное, действительное и измеренное значение физической величины.

- •9. Классификация измерений по зависимости измеряемой величины от времени и по совокупностям измеряемых величин.

- •13. Классификация систематических погрешностей измерений по причине возникновения.

- •14. Классификация систематических погрешностей измерений по характеру проявления.

- •15. Классификация методов измерений, определение методов, входящих в классификацию.

- •16. Определения терминов: мера, измерительный прибор, измерительный преобразователь, измерительная установка, измерительная система.

- •17. Классификация измерительных приборов.

- •18. Классификация измерительных преобразователей.

- •Вопрос 19. Структура измерительных приборов прямого действия

- •Вопрос 20. Структура измерительных приборов сравнения

- •Вопрос 21. Метрологические характеристики средств измерений

- •26. Динамические характеристики средств измерений: Дифференциальные уравнения, передаточные функции.

- •27. Частотные характеристики средств измерений.

- •28. Классификация погрешностей измерительных устройств.

- •29) Определение аддитивной, мультипликативной, гистерезисной погрешности и вариации

- •30) Определение основной, дополнительной, абсолютной, относительной и приведенной погрешностей измерений

- •31) Нормирование метрологических характеристик средств измерений

- •32. Нормирование метрологических характеристик средств измерений.

- •34 Способы нормирования характеристик, определяющих точность измерений. Характеристики статистических распределений.

- •35 Выявление и исключение грубых погрешностей измерений.

- •36. Структура измерительных систем и их характеристики

28. Классификация погрешностей измерительных устройств.

Инструментальная погрешность:

1. В зависимости от условий появления

а. Основная

б. Дополнительная

2. погрешность цифровых приборов и дискретных преобразователей

а. Квантование

б. Дискретизация

3. В зависимости от вида представления

а. Абсолютная

б. Относительная

в. Приведенная

4. В зависимости от значения измеряемой величины

а. Аддитивная

б. Мультипликативная

в. Гистерезисная

29) Определение аддитивной, мультипликативной, гистерезисной погрешности и вариации

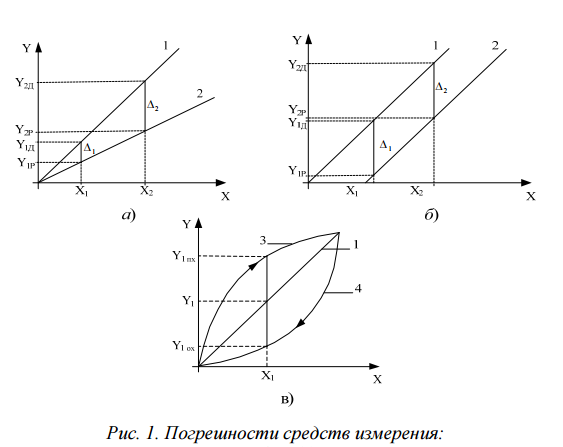

Мультипликативная погрешность увеличивается с увеличением значения измеряемой величины (рис. 1, а)

Аддитивной называют погрешность, которая остается постоянной при любом значении измеряемой величины (рис. 1, б).

Гистерезисной называют погрешность, выражающуюся в различии показаний средства измерений, полученных при увеличении и уменьшении значения измеряемой величины (рис. 1, в).

Гистерезисная погрешность характеризуется показателем – вариацией показаний. Вариация – полученная экспериментально разность между показаниями измерительного прибора, соответствующими одному и тому же действительному значению измеряемой физической величины при двустороннем подходе к этому значению, т.е. при прямом и обратном ходе стрелки-указателя средства измерения в одинаковых условиях измерения.

30) Определение основной, дополнительной, абсолютной, относительной и приведенной погрешностей измерений

Основная погрешность – погрешность, которая наблюдается при нормальных условиях эксплуатации средства измерения.

Дополнительная погрешность – изменение погрешности средства измерения, вызванное отклонением одной из влияющих физических величин от нормального значения или выходом ее за пределы области нормальных значений.

Абсолютной погрешностью называют разность между показанием прибора XИ и действительным значением измеряемой величины XД: XИ X Д .

Относительная погрешность представляет собой отношение абсолютной погрешности ± к действительному (показанию прибора ХИ) значению измеряемой величины ХД и выражается в процентах: = ( / ХД ) * 100 %.

Приведенная погрешность – отношение абсолютной погрешности ± к диапазону измерения прибора, выражается в процентах: = ( /XN) * 100%

31) Нормирование метрологических характеристик средств измерений

Под нормированием понимается установление границ на допустимые отклонения реальных метрологических характеристик средств измерений от их номинальных значений. Только посредством нормирования метрологических характеристик можно добиться их взаимозаменяемости и обеспечить единство измерений в государстве. Реальные значения метрологических характеристик определяют при изготовлении средств измерений и затем проверяют периодически во время эксплуатации. Если при этом хотя бы одна из метрологических характеристик выходит за установленные границы, то такое средство измерений либо подвергают регулировке, либо изымают из обращения.

Нормы на значения метрологических характеристик устанавливаются стандартами на отдельные виды средств измерения. При этом делается различие между нормальными и рабочими условиями применения средств измерения.

Нормальными считаются такие условия применения средств измерений, при которых влияющие на процесс измерения величины (температура, влажность, частота, напряжение питания, внешние магнитные поля и т.д.), а также неинформативные параметры входных и выходных сигналов находятся в нормальной для данных средств измерений области значений, т.е. в такой области, где их влиянием на метрологические характеристики можно пренебречь. Нормальные области значений влияющих величин указываются в стандартах или технических условиях на средства измерений данного вида в форме номиналов с нормированными отклонениями, например, температура должна составлять 20±2°С, напряжение питания – 220 В±10% или в форме интервалов значений (влажность 30 – 80 %).

Рабочая область значений влияющих величин шире нормальной области значений. В ее пределах метрологические характеристики существенно зависят от влияющих величин, однако их изменения нормируются стандартами на средства измерений в форме функций влияния или наибольших допустимых изменений. За пределами рабочей области метрологические характеристики принимают неопределенные значения.

Для

нормальных условий эксплуатации средств

измерений должны нормироваться

характеристики суммарной погрешности

и ее систематической и случайной

составляющих. Суммарная погрешность

![]() средств

измерений в нормальных условиях

эксплуатации называется основной

погрешностью и нормируется заданием

предела допускаемого значения

средств

измерений в нормальных условиях

эксплуатации называется основной

погрешностью и нормируется заданием

предела допускаемого значения ![]() ,

т.е. того наибольшего значения, при

котором средство измерений еще может

быть признано годным к применению.

,

т.е. того наибольшего значения, при

котором средство измерений еще может

быть признано годным к применению.