акушерство, гинекология и биотехника размножения

.pdf

АССОЦИАЦИЯ «АГРООБРАЗОВАНИЕ»

∙

АКУШЕРСТВО, ГИНЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНИКА РЕПРОДУКЦИИ ЖИВОТНЫХ

Под редакцией академика Международной академии наук Выс˝шей школы, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора В.Я.Никитина

Рекомендовано Министерством сельского хозяйства Россий˝ской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающ˝ихся по специальностям «Ветеринария» и «Зоотехния»

МОСКВА «КолосС» 2011

1

ÓÄÊ 619:618(075.8) ÁÁÊ 48.76 À44

À â ò î ð û: А. П. Студенцов, В. С. Шипилов, В. Я. Никитин, А. М. Петров, Г. П. Дюльгер, В. В. Храмцов, О. Н. Преображенский

Ðå ä à ê ò î ð êàíä. áèîë. íàóê Т. С. Молочаева

Ðе ц е н з е н т ы: доктор биологических наук, профессор Х. Б. Баймишев (ФГОУ ВПО Самарская ГСХА); доктор биологических наук, профессор˝И. А. Порфирьев

(ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÓÄÍ)

Акушерство, гинекология и биотехника репродукции жиА44 вотных / А. П. Студенцов, В. С. Шипилов, В. Я. Никитин и

др.; Под ред. В. Я. Никитина. — М.: КолосС, 2011. — с.; л. —

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

ISBN

Рассмотрены анатомия и физиология органов размножения, с˝пособы осеменения животных, физиология и патология беременност˝и, родов и послеродового периода. Изложены вопросы иммунологическ˝их взаимоотношений при оплодотворении и беременности, взаимосвязи н˝ервной, эндокринной и иммунной систем в регуляции гомеостаза. Даны ˝сведения по акушерской терапии, болезням молочной железы, гинекологи˝и домашних животных. Внесены изменения и дополнения в разделы трансп˝лантации зародышей, физиологии размножения пушных зверей, импотен˝ции производителей, профилактики бесплодия животных и т.д.

Для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Вете˝ринария» и «Зоотехния».

ÓÄÊ 619:618(075.8) ÁÁÊ 48.76

Оригинал-макет книги является собственностью издательс˝тва «КолосС», и его воспроизведение в любом виде, включая электронный, без согласия издателя з˝апрещено.

ISBN |

© Издательство «КолосС», 2011 |

2

ВВЕДЕНИЕ

∙

Интенсификация воспроизводства животных и получение от них продук-

ции высшего качества — основные за-

дачи зоотехнической и ветеринарной

науки. Важное значение в решении этих

вопросов имеет акушерство, гинекология и биотехника репродукции живот-

ных. Ветеринарное акушерство (от фр. accoucher — рожать) — раздел, рассмат-

ривающий норму и патологию опло-

дотворения, беременности, родов и послеродового периода самок, болезни

новорожденных и молочной железы.

Ветеринарная гинекология (от гр. gyne — женщина, самка и logos — уче-

ние) — раздел, изучающий патологи- ческие процессы, приводящие к бес-

плодию самок. Биотехника размноже-

ния животных основана на учении о

половых циклах, оплодотворении и беременности, использовании естественного и искусственного осеменения самок, пересадки зародышей.

Возникновение простейших при-

емов помощи животным при родах относится к глубокой древности. Акушерский опыт передавался из поколения в поколение. С началом подготов-

ки ветеринарных специалистов

акушерство сформировалось в самостоятельную научно-практическую

дисциплину, появились научные рабо-

ты и учебные пособия. В одном из первых отечественных руководств «Вете-

ринарная родовспомогательная наука с

отделением о болезнях детенышей»

(1849), написанном профессором меди-

ко-хирургической академии Г. М. Прозоровым, рассматривались правила ока-

зания акушерской помощи при родах,

чтобы сохранить жизнь и здоровье ма-

тери и приплода.

В 1919 г. впервые в России организована кафедра акушерства при Мос-

ковском ветеринарном институте. С

1922 г. такие кафедры открыты в Ка-

занском и Санкт-Петербургском вете-

ринарных институтах. В 1931 г. был издан учебник по ветеринарному акушер-

ству профессора Н. Ф. Мышкина. В

том же году издано руководство по

борьбе с бесплодием сельскохозяйствен-

ных животных профессора В. В. Конге, а в 1932 г. — его же курс ветеринарного

акушерства.

Работа кафедр ветеринарного аку-

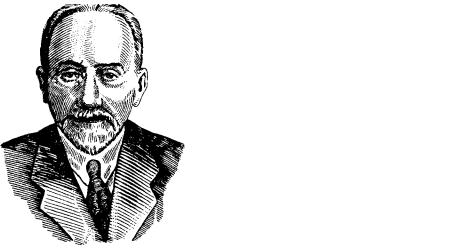

шерства позволила решить ряд проблем. Так, профессор Н. Ф. Мышкин (1864—1950) разработал клинический метод диагностики беременности ко-

ров, предложил ряд методов профилак-

тики родильного пареза, задержания последа, наиболее приемлемую по тому времени классификацию маститов.

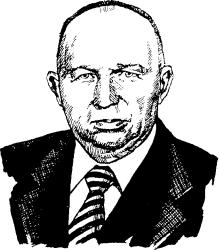

Профессор А. Ю. Тарасевич (1873—

1940) разработал новый принцип кли-

нической диагностики беременности лошадей, рекомендовал ряд способов

лечения при гинекологических заболе-

ваниях (грязелечение, пункции кист яичников, применение фарадического

тока, диатермии и др.). Он научно обо-

сновал целесообразность использова-

ния оперированных жеребцов-пробни-

3

Николай Филиппович Мышкин (1864—1950) |

Аркадий Юлианович Тарасевич (1873—1940) |

ков для выявления половой охоты и стимуляции половой функции; впер-

вые предложил проводить осеменение

кобыл в сочетании с ректальным конт-

ролем времени овуляции. Это предло-

жение теперь широко внедрено в практику благодаря работам Х. И. Животко-

ва, В. К. Кедрова, П. И. Шаталова и

других отечественных специалистов.

Свой богатый клинический опыт А. Ю. Тарасевич обобщил в монографии «Бесплодие сельскохозяйственных животных» (1936 г.). Он заложил осно-

вы для создания школы ветеринарных

акушеров (И. А. Бочаров, Н. А. Флегматов, Я. Г. Губаревич, Н. И. Соколов и др.).

Заслуженный деятель науки

И. А. Бочаров (1901—1975) с учениками

выполнил ряд важных исследований по бесплодию, обобщенных в книге «Бес-

плодие сельскохозяйственных живот-

ных» (1956). Под его редакцией вышел учебник по ветеринарному акушерству

для ветеринарных вузов (1967).

Профессор Н. А. Флегматов (1903—

1986) разработал метод диагностики

беременности ослиц, предложил эф-

фективный метод использования плодных вод при задержании последа и для

профилактики субинволюции матки,

рекомендовал озокеритотерапию гине-

кологических болезней и маститов у

коров; совместно с сотрудниками провел ряд важных исследований по фи-

зиологии и патологии размножения

животных. Полученные материалы

обобщены в сборнике «Повышение плодовитости сельскохозяйственных животных» (1959).

Профессор Я. Г. Губаревич (1905—

1971) написал монографию «Акушер-

ство мелких животных» (1949), учебник по ветеринарному акушерству для ветеринарных техникумов, он соавтор учебника для вузов (1967).

Профессор П. И. Шаталов исследо-

вал половой цикл, послеродовой период у кобыл, возможность применения сыворотки и крови беременных кобыл

(СЖК, КЖК) при некоторых формах

бесплодия; синтезировал совместно с учеными АН СССР и Болгарии препа-

рат — гравогормон.

4

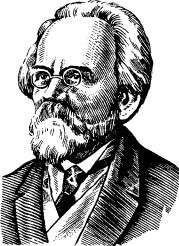

Чрезвычайно большую роль в развитии акушерской науки сыграл выдающийся ученый, член-корреспондент

ВАСХНИЛ, заслуженный деятель на-

уки РСФСР и ТАССР, профессор А. П. Студенцов (1903—1967), который создал ряд новых направлений и уче-

ний (о половом цикле, бесплодии,

абортах, маститах и др.) и разработал

оригинальные методы операций на по-

ловых органах и молочной железе. А. П. Студенцов — первый доктор вете-

ринарных наук по акушерству в нашей

стране (1937). Он написал учебник «Ве-

теринарное акушерство и гинекология»

(1949), выдержавший при его жизни три издания и удостоенный Государ-

ственной премии СССР в 1952 г. Ши-

рокую известность получили его книги

«Диагностика беременности и беспло-

дия сельскохозяйственных животных» (1949, 1950), «Кастрация самцов и са-

мок крупного рогатого скота и свиней»

(1950, 1954), «Болезни вымени коровы»

(1952), переведенные и изданные в

ряде зарубежных стран.

Его многочисленные труды (около

300) оказали большое влияние на

развитие отечественного ветеринарного акушерства и гинекологии, на рост и подготовку научно-педагогических кад-

ров. Среди них основатель Львовской

школы ветеринарных акушеров, крупный ученый, член-корреспондент ВАСХНИЛ, заслуженный деятель на-

уки Украины, профессор Г. В. Зверева

(1914—2002). Она успешно изучала воп-

росы физиологии и патологии при бе-

ременности, причины бесплодия, методы искусственного осеменения жи-

вотных, а также болезни молочной же-

лезы. Г. В. Зверева — автор ряда учебных

пособий (1968, 1973, 1988) и рекомен-

даций. В 1976 г. вышла ее книга «Гинекологические болезни коров», а в

1985 г. — «Справочник по ветеринарно-

му акушерству». Среди ее учеников око-

ло 80 докторов и кандидатов наук.

Большой научный и методический вклад в развитие ветеринарного аку-

шерства внесли казанские ученые —

доцент Л. Г. Субботина (1913—1996) и

профессор М. Г. Миролюбов (1931—

2007), которые были одними из авторов ряда предыдущих изданий данного

учебника.

Андрей Петрович Студенцов (1903—1967) |

Галина Владимировна Зверева (1914—2002) |

5

Василий Семенович Шипилов (1924—1991)

В. С. Шипилов (1924—1991) в Мос-

ковской СХА имени К. А. Тимирязева

прошел путь от ассистента до заведую-

щего кафедрой, академика ВАСХНИЛ. Он участвовал в трех изданиях учебни-

ка (1970, 1980, 1986) и практикума

(1968, 1973, 1988) по ветеринарному

акушерству, опубликовал монографию

«Физиологические основы профилак-

тики бесплодия коров» (1977). Книга «Основы повышения плодовитости животных» (1994) вышла после кончи-

ны В. С. Шипилова под редакцией его

ученика — профессора Смоленского СХИ В. К. Копытина. Основные исследования В. С. Шипилова и его школы направлены на интенсификацию вос-

производства сельскохозяйственных

животных и профилактику бесплодия при интенсивных технологиях животноводства. За выдающиеся научные

достижения он удостоен звания заслу-

женный деятель науки РСФСР, дип-

лома I степени на XXI Всемирном ве-

теринарном конгрессе и золотой медали имени академика К.И.Скрябина

ВАСХНИЛ.

Заслуженный деятель |

науки РФ |

профессор В. А. Акатов |

(1909—1978) |

разработал метод лечения болезней молочной железы у коров ультразвуком, написал с соавторами практикум и учебник для ветеринарных институтов и факультетов; создал Воронежскую

школу ветеринарных акушеров, подготовил 12 кандидатов наук. Наиболее

известные представители этой школы:

лауреат Государственной премии РФ, профессор Г. А. Черемисинов, профес-

сора А. Г. Нежданов, В. Д. Мисайлов.

В. А. Париков, В. И. Слободяник, ведущие важные исследования по физиоло-

гии и патологии размножения, заболе-

ваниям молочной железы сельскохозяйственных животных.

Профессор Д. Д. Логвинов разрабо-

тал и внедрил в практику эффективный метод патогенетической терапии ново-

каином маститов, задержания последа,

послеродовых заболеваний, усовершенствовал технику кесарева сечения у

коров. Он написал учебник для студен-

тов-заочников ветеринарных институтов и факультетов, а также книги «Фи-

зиология и патология вымени у коров»

(1971), «Беременность и роды у коров» (1975).

Профессор И. Ф. Заянчковский, за-

служенный деятель науки РФ, — соавтор учебника по ветеринарному акушерству

(1967) и практикума (1961, 1975) по ис-

кусственному осеменению животных. Его монография «Задержание последа и

послеродовые заболевания у коров»

(1964) известна широкому кругу ветспециалистов.

Оригинальные исследования в обла-

сти искусственного осеменения животных провел лауреат Государственной премии СССР, профессор И. И. Родин

(1909—1986) — соавтор учебных посо-

бий для зооветспециалистов (1956, 1959, 1973, 1977), практикумов для сту-

дентов (1965, 1979, 1988) и справочни-

6

ков по искусственному осеменению животных (1973, 1977, 1983).

Один из ближайших учеников про-

фессора А. П. Студенцова заслуженный деятель науки РСФСР, республик Дагестан и Карачаево-Черкесия, действительный член международных академий: высшего аграрного образования, информатизации; почетный ра-

ботник высшего профессионального

образования РФ, доктор ветеринарных

наук, профессор В. Я. Никитин в тече-

ние 15 лет возглавлял Ставропольский ГАУ. Автор книги «Борьба с мастита-

ми овец» (1977), соавтор «Практикума

по ветакушерству» (1988, 2003), учебни-

ка «Ветеринарное акушерство, гинеко-

логия и биотехника размножения» (1999), ответственный редактор сбор-

ника «Актуальные проблемы и дости-

жения в области репродукции и био-

технологии» (1998). В. Я. Никитин

подготовил более 30 докторов и кандидатов наук.

Учеными в области ветеринарного

акушерства издан ряд монографий и

учебных пособий: Х. И. Животков —

«Основы осеменения лошадей» (1952); А. А. Сысоев и М. П. Рязанский — Фи-

зиологические основы воспроизводи-

тельной функции коров» (1971);

В. А. Павлов — «Физиология воспроизводства крупного рогатого скота» (1976, 1984); Н. И. Полянцев — «Практиче- ские советы по борьбе с яловостью ко-

ров» (1978, 1986), «Воспроизводство в

промышленном животноводстве» (1990) и «Ветеринарное акушерство и биотехника репродукции животных» (2001); Е. В. Ильинский — «Профилактика бес-

плодия коров в условиях интенсифика-

ции молочного скотоводства» (1983);

Ф. И. Осташко — «Глубокое заморажи-

вание и длительное хранение спермы

производителей» (1978); С. И. Сердюк —

«Искусственное осеменение в промышленном свиноводстве» (1977); А. В. Квас-

ницкий и др. — «Трансплантация эмб-

рионов и генетическая инженерия в жи-

вотноводстве» |

(1988); Г. В. Казеев — |

«Ветеринарная |

акупунктура» (2000); |

Е. С. Воронин, А. М. Петров, М. М. Се-

рых, Д. А. Девришев. — «Иммунология» (2002); Г. П. Дюльгер — «Кистозная патология яичников у коров и совершен-

ствование методов ее диагностики и те-

рапии» (2010).

Выдающийся ученый — профессор

И. И. Иванов (1870—1932) разносторонними исследованиями заложил ос-

новы для решения большинства вопро-

сов теории и практики искусственного

осеменения сельскохозяйственных жи-

вотных. Он создал школу ветеринарных врачей, зоотехников, которые успешно

продолжают начатые им исследования.

На развитие акушерской науки по-

влияли классические работы А. В. Квас-

ницкого, А. И. Лопырина, Л. А. Конюхова, Н. А. Мартыненко, Н. В. Логино-

вой и др. В тесном контакте с ветери-

нарными акушерами работали крупные

биологи: А. А. Машковцев — создатель

нейро-эмоциональной теории половых циклов и Е. Ф. Поликарпова. Большую

работу вел профессор П. А. Волосков —

Илья Иванович Иванов (1870—1932)

7

автор ряда книг по бесплодию, половым инфекционным болезням животных. Его исследования успешно про-

должали профессора А. А. Сысоев и

Н. Н. Михайлов, написавшие интересные монографии по физиологии размножения, профилактике бесплодия и

малоплодия животных. Акушерство,

особенно оперативное, обогатилось

замечательными работами таких изве-

стных хирургов, как Б. М. Оливков, И. И. Магда, В. В. Мосин, И. И. Воро-

нин, Г. С. Кузнецов и др.

При решении любых вопросов пато-

логии органов размножения и молоч-

ной железы животных необходимо учи- тывать ведущую роль экологических

факторов (условий жизни). Многие

специалисты (А. П. Студенцов, Г. В. Зве-

рева, В. С. Шипилов и др.) отмечали

положительное или отрицательное влияние экологических факторов на

весь организм животных, в том числе и

на половую систему.

Под биотехникой репродукции жи-

вотных следует понимать участие зоове-

теринарных специалистов с помощью различных технических средств (приборов, оборудования и инструментов) в

регуляции биологических процессов,

протекающих в организме животных, при получении спермы, оценке ее каче- ства, а также при оплодотворении, бере-

менности и родах. Для оценки качества

спермы, фасовки, подготовки соломи-

нок, их маркировки используют совре-

менные цифровые приборы, оборудование и комплексные системы, ко-

торые позволяют проводить все тех-

нологические процессы с высокой

точностью и в автоматическом режиме

с использованием сложных компьютерных программ.

В настоящее время акушерство, ги-

некология и биотехника репродукции

животных представляют важную от-

расль клинической ветеринарии, обогащенную теорией и комплексом диаг-

ностических, терапевтических и био-

технологических приемов, широко

применяемых в животноводческой

практике.

8

1. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

ЖИВОТНЫХ

∙

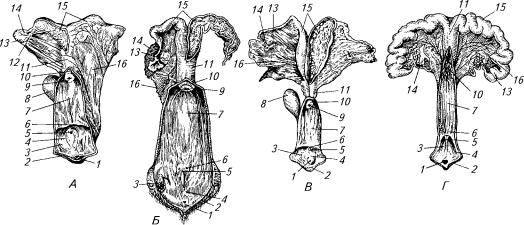

1.1.АНАТОМИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ САМОК

Êнаружным половым органам длину) и не служит плодовместили-

(genitalia externa) самок относятся по-

ловые губы, преддверие влагалища и

клитор; к внутренним (genitalia interna) — влагалище, матка, яйцепро-

воды и яичники (рис. 1.1).

Половые органы самок крупного ро-

гатого скота. В у л ь в а коров и буйво-

лиц покрыта морщинистой кожей, дор-

сальный угол половой щели закруглен-

ный, а вентральный — острый и несколько свисает в области седалищных

бугров.

К л и т о р образован двумя сравни-

тельно длинными кавернозными тела-

ми (у коров длиной до 12 см), которые заканчиваются головкой.

Ï ð å ä ä â å ð è å â ë à ã à ë è ù à áåç

резких границ переходит во влагалище,

так как мочевой клапан у жвачных развит слабо. В боковых стенках расположены большие железы преддверия, открывающиеся в просвет правым и левым вы-

водными протоками. Ниже, около кли-

тора, находятся отверстия слаборазвитых малых желез преддверия. У коров, как и у животных других видов, канал преддверия направлен снизу вверх и вперед.

Слизистая оболочка влагалища об-

разует много продольных складок. На

вентральной стенке влагалища распо-

лагаются гартнеровы протоки (руди-

менты вольфовых каналов).

М а т к а рогатого скота двурогая. Тело ее небольшое (у коров 2…6 см в

щем, поэтому принадлежит к двураз-

дельному типу. Шейка матки резко

обособлена как со стороны влагалища,

так и со стороны матки. У коров шейка

длиной до 12 см, отличается мощными циркулярными и сравнительно слабо-

выраженными продольными мышеч-

ными слоями, между которыми распо-

лагается хорошо развитый сосудистый

слой. Слизистая оболочка канала шейки матки образует мелкие продольные

и крупные поперечные складки; вер-

хушки их направлены в сторону влага-

лища и обычно затрудняют катетериза-

цию полости матки. Задняя часть шейки с наружным отверстием в виде при-

тупленного конуса выступает в полость

влагалища на 2...4 см и как бы изрезана

радиальными складками различного размера.

Слизистая оболочка матки имеет специальные выпуклые, полукруглые,

лишенных желез образования — маточ-

ные карункулы, расположенные вдоль рогов в четыре ряда по 10...14 в каждом ряду; всего их от 75 до 120. Карункулы — зачатки материнских плацент; в

период беременности они увеличива-

ются в десятки раз (до размеров гуси-

ного яйца и больше).

Рога матки на значительном протя-

жении сливаются так, что их медиаль-

ные стенки образуют перегородку. Снаружи область слияния заметна в

9

Рис. 1.1. Органы размножения домашних животных:

À — лошади; Á — коровы; Â — îâöû; Ã — свиньи; 1 — клитор; 2 — половые губы; 3 — отверстия вентральных и дорсальных желез; 4 — преддверие влагалища, или мочеполовой синус; 5 — отверстие мочеиспускательного канала; 6 — мочевой клапан; 7 — влагалище (вскрыто); 8 — мочевой пузырь; 9 — влагалищное отверстие шейки матки; 10 — шейка матки; 11 — тело матки; 12 — собственная связка яичника; 13 — яичник; 14 — яйцепровод; 15 — рог матки (у лошади вскрыт левый рог, у коровы и овцы — правый); 16 — брыжейка матки, или широкая маточная связка с про-

ходящими в ее толще артериями

виде продольного углубления (межро- |

слизистой оболочке рогов находится |

|

говой желоб), исчезающего каудально |

88...110 карункулов с углублениями в |

|

в месте перехода рогов в тело и шейку, |

центре. В роге-плодовместилище ка- |

|

а краниально — в области расхождения |

рункулов больше, чем в роге свободном |

|

рогов. Каждый рог по направлению к |

(Ч. А. Рзаев). Межроговой желоб хоро- |

|

своей верхушке суживается и образует |

шо выражен. |

|

извивы. |

|

Яйцепроводы извилисты; длина 9… |

ß é ö å ï ð î â î ä û |

жвачных имеют |

18 ñì. |

короткую расширенную часть и слабо- |

Яичники овальной формы, длина |

|

развитую бахромку; длина у коровы |

0,5...1 см и ширина 0,3...0,5 см; в ста- |

|

около 25...30 см. |

|

дии возбуждения увеличиваются до |

Я и ч н и к и овальной формы; у ко- |

2,2 × 2 ñì. |

|

ровы длина 2…5 см, ширина 1...2 см. |

Половые органы кобылы. Â êîæå |

|

Половые органы овец и коз. Анато- |

вульвы находится большое количество |

|

мически не отличаются от таковых |

потовых и сальных желез. Слизистая |

|

крупных жвачных, но имеют меньшие |

оболочка внутренней поверхности по- |

|

размеры. Длина преддверия составляет |

ловых губ покрыта многослойным эпи- |

|

4...5 см, влагалища — 8...12 см. У ярок |

телием. Внизу губы образуют закруг- |

|

длина шейки матки 3...5 см, у взрослых |

ленный угол половой щели и прикры- |

|

маток — 5...7 см. Тело матки длиной |

вают хорошо выраженную головку кли- |

|

2...4 см переходит в |

сильно извиваю- |

òîðà. |

щиеся и суживающиеся к верхушкам |

Преддверие влагалища имеет длину |

|

ðîãáдлиной от 10 до 20 см в зависимос- |

8...16 см. По его бокам в толще слизис- |

|

ти от возраста и породы животного. На |

той оболочки заложены два ряда труб- |

|

10