- •4.4.5 Автоматические компенсаторы.

- •4.4.6 Графические самопишущие электроизмерительные приборы (сэп).

- •4.4.6 Светолучевые осциллографы.

- •5.6.1 Электронно-лучевые осциллографы.

- •5.6.2 Электронные вольтметры.

- •5.6.3 Анализаторы спектра частот.

- •5.6.4 Измерители нелинейных искажений

- •5.6.5. Измерительные генераторы.

- •Ацпаналогово-цифровой преобразователь.

- •Погрешность квантования

- •6.3. Дискретизация по времени и восстановление непрерывных функций.

- •6.3.1. Теорема Котельникова.

- •6.3.2. Критерии выбора отсчетов и способы восстановления непрерывных функций.

- •6.3.3. Восстановление непрерывных функций интерполяционными полиномами.

- •7.4. Технические характеристики цип.

- •6.5.1. Цифровые фазометры.

- •6.6. Цифровые измерительные приборы для измерения постоянных напряжений и токов.

- •6.6.1. Цифровые вольтметры временного преобразования.

- •6.9. Цип с микропроцессорами.

- •6. Оценивание распределений.

- •6.1. Параметрическое и непараметрическое оценивание.

- •6.2. Гистограмма.

- •6.3. Оценка функции распределения.

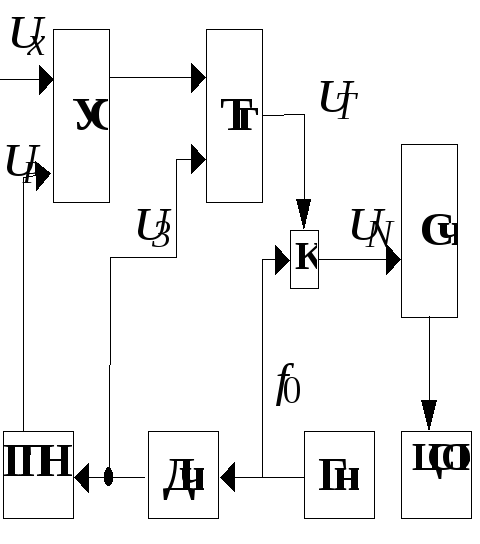

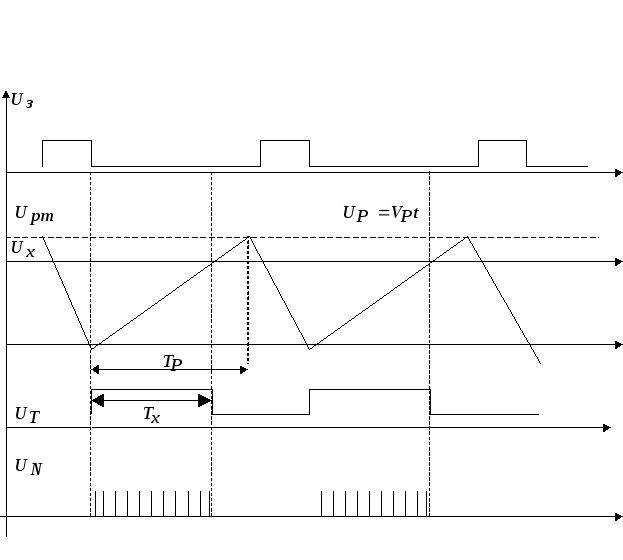

6.6.1. Цифровые вольтметры временного преобразования.

Р абота

ЦВ временного преобразования основана

на преобразовании измеряемого напряжения

в интервал времени и далее в цифровой

код. ЦВВП делятся на вольтметры

развертывающего ВП (ЦВР) и интегрирующие

ЦВ (ИЦВ). В ЦВР измеряемое напряжение

абота

ЦВ временного преобразования основана

на преобразовании измеряемого напряжения

в интервал времени и далее в цифровой

код. ЦВВП делятся на вольтметры

развертывающего ВП (ЦВР) и интегрирующие

ЦВ (ИЦВ). В ЦВР измеряемое напряжение![]() сравнивается с изменяющимся по линейному

закону напряжением развертки

сравнивается с изменяющимся по линейному

закону напряжением развертки![]() ,

формируемым генератором пилообразного

напряжения ГПН. Интервал времени от

начала процесса развертки до момента

равенства напряжений пропорционален

напряжению

,

формируемым генератором пилообразного

напряжения ГПН. Интервал времени от

начала процесса развертки до момента

равенства напряжений пропорционален

напряжению![]() .

.

И мпульсы

мпульсы![]() запуска, вырабатываемые генератором

импульсов иДЧ, устанавливаютТгв единичное состояние и одновременно

запускаютГПН, который формирует

напряжение развертки

запуска, вырабатываемые генератором

импульсов иДЧ, устанавливаютТгв единичное состояние и одновременно

запускаютГПН, который формирует

напряжение развертки![]() ,

где

,

где![]() скорость

изменения пилообразного напряжения;

скорость

изменения пилообразного напряжения;![]() максимальное

значение напряжения развертки;

максимальное

значение напряжения развертки;![]() время развертки.

время развертки.

В

момент равенства напряжений

![]() и

и![]() устройство сравнения вырабатывает

импульс, возвращающий триггер в нулевое

состояние. На выходеТгформируется

импульс

устройство сравнения вырабатывает

импульс, возвращающий триггер в нулевое

состояние. На выходеТгформируется

импульс![]() длительностью

длительностью![]() ,

,

6.9. Цип с микропроцессорами.

Микропроцессор (МП) представляет собой устройство, состоящее из одной или нескольких микросхем, которое выполняет функции центрального процессора программируемой вычислительной машины. В общем случае МП состоит из арифметическо-логического устройства (АЛУ) и устройства управления (УУ). АЛУ служит для выполнения А и Л операций над данными, поступающими либо из памяти, либо из устройства ввода. УУ управляет потоком данных и команд согласно программе. Программа работы МП в виде набора отдельных команд и необходимые для вычисления данные хранятся во внешнем запоминающем устройстве (ЗУ). УУ выбирает из памяти команды, дешифрует и выполняет их, переключая соответствующие логические схемы, обеспечивая тем самым необходимую последовательность операций. Связь с внешними устройствами осуществляет устройство ВВ.

МП выполняет следующие функции:

управление процессом АЦП;

управление работой преобразователей различных физических величин в напряжение постоянного тока или код;

автоматический выбор пределов измерения;

управление приборным интерфейсом;

управление индикатором;

диагностику неисправностей;

операции ввода–вывода;

обработку измерительной информации;

коррекция измерений;

калибровка установки;

Появились логгеры (date loggersрегистраторы данных). Коммутаторы, АЦП, МП, или микро-ЭВМ, ОЗУ, ПЗУ, ЦСОИ, пульт оператора и УВВ. Несколько сот измерительных каналов.

6. Оценивание распределений.

6.1. Параметрическое и непараметрическое оценивание.

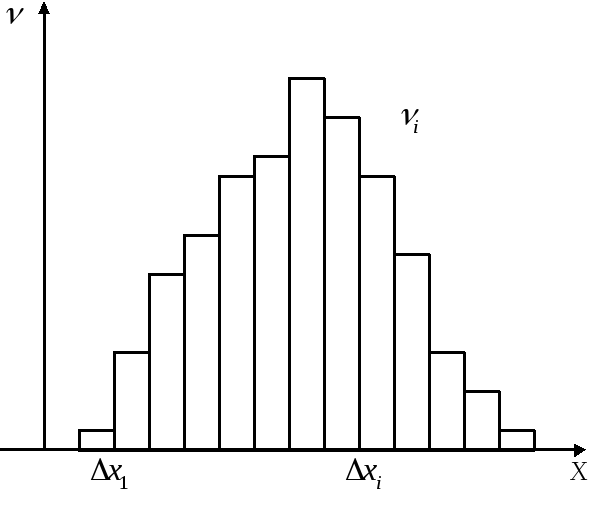

6.2. Гистограмма.

Чтобы получить более полное представление о распределении экспериментальных точек, обычно разбивают занятую ими область на интервалы (прямоугольники или параллелепипеды) и вычисляют чстоты попадания в эти интервалы (п., п-ды). Разделив эти частоты на длины интервалов (площади прямоугольников, объемы параллелепипедов) получают относительные плотности экспериментальных точек в соответствующих частях области, занятой экспериментальными точками. Полученное таким образом распределение экспериментальных точек можно изобразить графически, построив на каждом интервале прямоугольник, высота которого равна значению относительной плотности экспериментальных точек в этом интервале. Полученная в результате ступенчатая кривая называется гистограммой.

Н адо

выбирать так

адо

выбирать так![]() ,

чтобы в каждый интервал попадало не

менее 10 эксперимен-тальных точек.

,

чтобы в каждый интервал попадало не

менее 10 эксперимен-тальных точек.

Если одновременно с построением гистограммы определяют выборочные средние, дисперсии и ковариации, то для упрощения вычислений обычно считают все экспериментальные точки в данном интервале совпадающие с его центром. Полученная таким образом новая выборка называется групповой выборкой.

![]()

![]()

![]()

![]()

Пусть

![]()

неизвестная плотность случайной величины

неизвестная плотность случайной величины

![]() .

Предположим, что область возможных

значений

.

Предположим, что область возможных

значений![]() разбита на

разбита на![]() интервалов

интервалов![]() .

Пусть

.

Пусть![]() случайные числа попаданий величины

случайные числа попаданий величины![]() в интервалы

в интервалы![]() :

:

![]()

Тогда частоты попаданий в интервалы будут:

![]()

![]() (6.1)

(6.1)

И

если

![]() ,

а значит и

,

а значит и![]() велики, то можно

велики, то можно![]() принять за оценки вероятностей

принять за оценки вероятностей![]() и

и

![]() (6.2)

(6.2)