МУ по ГИДРАВЛИКЕ

.pdf

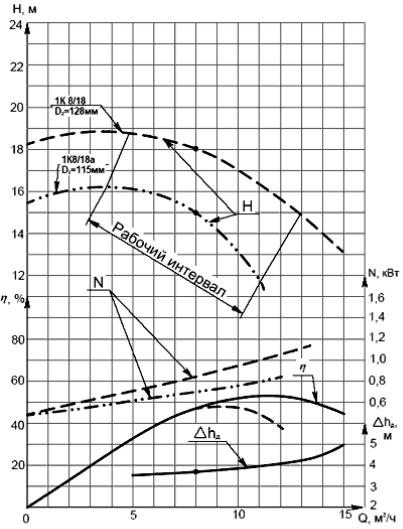

Графическая зависимость включает характеристики: напорную –

H = f(Q), энергетические – N = f(Q); η = f(Q) и кавитационную – |

hд = |

= f(Q). |

|

Характеристики получают в результате параметрических испытаний |

|

насосов на заводах-изготовителях и помещают в каталогах. |

n = |

На рис. 8.2 приведены характеристики насоса 1К 8/18 при |

|

= 2900 об./мин для диаметра рабочего колеса Д1 = 128 мм и обточенного

Д2 = 115 мм.

Рис. 8.2. Характеристики насоса

На напорных характеристиках показан рабочий интервал насоса по

подаче и напору (поле насоса Q – H), получаемый путем изменения частоты вращения или обточкой рабочего колеса по внешнему диаметру. В пределах рабочего интервала КПД насоса имеет максимальное значение или меньше его не более чем на 10 %.

41

Порядок выполнения лабораторной работы и обработка опытных данных

1.При закрытой задвижке 8 залить водой всасывающий трубопровод 3 и насос 1, а затем включить насос.

2.При режиме работы насоса, когда Q = 0, снять показания дифференциального манометра 6, вакуумметра 9, манометра 10, весов 13 и тахометра 12.

3.Создать одиннадцать различных режимов работы насоса с помощью задвижки 8, обеспечивая различную подачу от 0 до 1, с шагом 0,1.

При каждом режиме снимать показания приборов, перечисленных в п. 2. Результаты замеров записать в табл. 8.1.

|

|

|

|

|

Таблица 8.1 |

|

|

Таблица измеряемых параметров |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

А, |

Рм, |

Рв, |

h, показания |

F, |

nос, число |

|

открытие |

||||||

показания |

показания |

дифмано- |

оборотов |

|||

задвижки |

показания |

|||||

манометра, |

вакууметра |

метра, |

вала насоса, |

|||

на напорной |

Па 105 |

Па 105 |

мм. рт. ст. |

весов, кг |

об./мин |

|

трубе |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4. Вычислить параметры, необходимые для построения напорной и энергетической характеристик.

Подачу насоса Q, л/с, рассчитывают по формуле

Q С h , |

(8.6) |

где С – постоянная диафрагмы, равная 0,7; h – перепад давлений по дифманометру, мм рт. ст.

Напор насоса H, м, рассчитывают по формуле

H |

Pм Pв |

, |

(8.7) |

|

|||

|

g |

|

|

где Рм – показания манометра, кПа; Рв – показания вакуумметра, кПа; ρ – плотность воды, равная 1 т/м3; g = 9,81 м/с2.

Мощность на валу насоса Nн рассчитывают по формуле

N |

н |

M (F F ) L |

noc |

, |

(8.8) |

|

|||||

|

o |

30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

где М – крутящий момент на валу насоса, Н·м; ω – угловая скорость вала насоса, рад/с; F – показания весов, Н; Fо = 0, показания весов при отклю-

42

ченном насосе, Н (для перевода в ньютоны показания весов в кг необходимо умножить на 9,81 м/с2); L – длина рычага, L = 0,716 м; nос – частота вращения вала насоса, об./мин.

Полезную мощность и КПД насоса η вычислить по формулам (8.4) и

(8.5).

Результаты вычислений записать в табл. 8.2.

|

|

|

|

Таблица 8.2 |

|

|

Таблица расчетных параметров |

|

|||

|

|

|

|

|

|

Nн, мощность |

Q, подача |

H, напор |

Nп, полезная |

η, КПД |

|

насоса |

мощность |

насоса, |

|||

насоса, л/с |

насоса, М |

||||

на валу, Вт |

насоса, Вт |

% |

|||

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

5. По данным табл. 8.2 построить графические зависимости H = f(Q),

Nн = f(Q); Nп = f(Q); η = f(Q).

Лабораторная работа № 9

КАВИТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

Цель работы:

1.Убедиться на практике в существовании явления кавитации в центробежном насосе и понять причины ее возникновения.

2.Освоить методику кавитационных испытаний центробежного насоса.

3.Получить в результате испытаний кавитационную характеристику

насоса.

Основные теоретические сведения

Кавитацией называется нарушение сплошности потока жидкости, обусловленное появлением в ней пузырьков или полостей, наполненных паром и газом.

Внешним проявлением кавитации является наличие шума, вибрации, падение напора, подачи, мощности и КПД. Очевидно, что работа насоса в кавитационном режиме недопустима.

Возникновение и характер кавитационных явлений определяются ка-

витационным запасом h – превышением удельной энергии жидкости при входе в насос над удельной энергией её насыщенных паров:

|

p |

V |

2 |

|

|

pнп |

|

|

h |

|

|

|

, |

(9.1) |

|||

g |

|

|

||||||

|

2g |

|

g |

|

||||

43

где р, V – абсолютное давление и скорость на входе в насос; рнп – давление насыщенных паров жидкости на входе в насос, зависящее от рода жидкости и её температуры (табл. 9.1).

Таблица 9.1

Зависимость давления насыщенных паров от температуры

t, °C |

5 |

10 |

15 |

20 |

30 |

40 |

60 |

80 |

100 |

Вода |

0,32 |

1,21 |

1,69 |

2,34 |

4,24 |

7,37 |

20,2 |

48,2 |

103,3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Начальная стадия кавитации определяется критическим кавитаци-

онным запасом hкр – кавитационным запасом, при котором в насосе наблюдается падение напора на 2 % на частной кавитационной характери-

стике (Н = f( Н)) или на 1 м при напоре насоса более 50 м.

Величину критического кавитационного запаса hкр можно определить при кавитационных испытаниях насоса по частной кавитационной характеристике или по формуле С. С. Руднева:

h |

10 |

n |

Q 3/4 |

(9.2) |

||

|

|

|

, |

|||

кр |

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где n – частота вращения, об./мин; Q – подача насоса, м3/с; С – кавитационный коэффициент быстроходности, величина которого зависит от конструктивных особенностей насоса и равна: 600–800 – для тихоходных насосов; 800–1000 – для нормальных насосов; 1000–1200 – для быстроходных насосов.

Работа насоса без изменения основных технических показателей,

т. е. без кавитации, определяется допустимым кавитационным запасом

hдоп, вычисляемым по формуле:

hдоп A hкр , |

(9.3) |

где А – коэффициент кавитационного запаса, A = f( hкр), А = 1,05–1,3. Графическая зависимость допустимого кавитационного запаса от по-

дачи в рабочем интервале hдоп = f(Q) называется кавитационной характеристикой насоса (рис. 9.1). Её получают при кавитационных испытаниях насоса по частным кавитационным характеристикам.

Частная кавитационная характеристика – это зависимость напора насоса от кавитационного запаса при постоянной частоте вращения, пода-

че и температуре жидкости, H = f( h) (рис. 9.2).

44

Рис. 9.1. Кавитационная характеристика насоса

Рис. 9.2. Частные кавитационные характеристики насоса

При испытаниях насоса кавитационный запас определяется по фор-

муле:

h |

|

p |

p |

p |

V 2 |

|

|

|

|

м |

в |

нп |

|

|

, |

(9.4) |

|

|

|

|

|

|||||

доп |

|

|

g |

|

|

2g |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где pм, pв, рнп – показания манометра, вакуумметра и давление насыщенных паров жидкости на входе в насос, Па.

Полученные опытным путем значения hдоп приводятся к номинальной частоте вращения nн по формуле

|

nн |

2 |

|

|

h hдоп |

|

(9.5) |

||

|

||||

nоп |

|

|||

и строится частная кавитационная характеристика насоса (см. рис. 9.2). По каждой частной кавитационной характеристике находим hкр и

Q, а затем hдоп по формуле (9.4). По значениям hдоп и Q1 строим кавита-

ционную характеристику hдоп = f(Q) (см. рис. 9.1).

Работа насоса при его эксплуатации контролируется по показаниям вакуумметра, установленного на входе в насос.

Связь кавитационного запаса с вакуумом можно найти из выражения

Hвак |

p p |

|

p |

p |

h |

V 2 |

|

|

|||||

|

а |

|

а |

|

нп |

|

|

. |

(9.6) |

||||

|

g |

|

g |

2g |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Критический вакуум: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H кр |

|

pа pнп |

h |

|

V 2 |

|

|

(9.7) |

|||||

|

|

|

|

||||||||||

вак |

|

|

g |

|

кр |

2g |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

45 |

Допустимый вакуум:

H доп |

pа pнп |

h |

V 2 . |

(9.8) |

|

g |

|||||

вак |

доп |

2g |

|

Употребляется также понятие вакуумметрической высоты всасывания Нвс, которая связана с вакуумом зависимостью

|

|

|

|

|

V 2 |

|

|

|

p |

p |

|

|

V 2 |

|

|

|

|

H |

|

H |

|

|

2g |

; H |

|

|

а |

нп |

H |

|

|

2g |

h |

, |

(9.9) |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

вc |

|

вак |

|

|

вак |

|

|

g |

вс |

|

вс |

|

|

|||

где hвс – потери напора во всасывающем трубопроводе.

Максимальная (критическая) высота всасывания, т. е. высота, при которой начинается кавитация, вычисляется по формуле:

H кр H кр |

V 2 |

h |

; |

H кр |

pа pнп |

h |

h . |

(9.10) |

||

g |

||||||||||

вс |

вак |

2g |

вс |

|

вс |

кр |

вс |

|

||

Допустимая высота всасывания Hвс, т. е. высота, при которой обес-

печивается бескавитационная работа насоса:

H |

вс |

H доп V 2 |

h |

; |

H |

вс |

|

pа pнп |

h |

h |

. (9.11) |

|

|

||||||||||||

|

вак |

2g |

вс |

|

|

|

g |

доп |

вс |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Установка с замкнутой схемой циркуляции жидкости (рис. 9.3) включает в себя испытуемый центробежный насос 1, бак 3, всасывающий 2 и нагнетательный 5 трубопроводы, вакуумный насос 4, контрольноизмерительную аппаратуру (манометр 8 и вакуумметр 7, диафрагму с подключенным к ней дифференциальным манометром 6 и тахометр 9).

Дифманометр

Рис. 9.3. Схема установки для кавитационных испытаний насоса

46

Порядок выполнения работы и обработка опытных данных для получения частных кавитационных характеристик

Частные кавитационные характеристики H = f( h) следует получить для минимальной, номинальной и максимальной подач насоса. С этой целью необходимо:

1.Включить насос 1, обеспечить заданную подачу задвижкой на трубопроводе 5.

2.Уменьшать ступенчато давление на входе в насос включением вакуумного насоса 4, начиная с давления, заведомо исключающего кавита-

цию, и заканчивая при резком падении напора, обеспечивая при этом Qi = = const и снимая на каждой ступени показания манометра 8, вакуумметра 7, дифманометра 6 и тахометра 9.

Результаты измерений записать в табл. 9.2.

4. Вычислить параметры, необходимые для построения частной кавитационной характеристики:

4.1. Напор насоса Н, м:

H |

PM PB |

, |

(9.12) |

|

|||

|

g |

|

|

где pм, pв – показания манометра и вакуумметра, расположенных соответственно на напорном и всасывающем патрубках насоса, Па.

4.2. Подачу насоса Q, л/с:

Q С h , |

(9.13) |

где С – постоянная диафрагмы, равная 0,4; h – перепад давлений по дифманометру, мм рт. ст.;

4.3. Скорость V, м/с:

V |

4 Q |

, |

(9.14) |

|

d 2 |

||||

|

|

|

где d – диаметр трубопровода, d = 0,5 дм.

4.4. Кавитационный запас hдоп по формуле (9.4).

Если в опытах частота вращения nоп отличается от номинальной nн более чем на 0,5 %, кавитационный запас hдоп необходимо привести к nн по формуле (9.5). Если же nоп отличается от nн менее чем на 0,5 %, принять

h = hдоп.

5. Результаты вычислений записать в табл. 9.2 и построить по ним частные кавитационные характеристики (см. рис. 9.2).

47

Таблица 9.2

Результаты вычислений

|

Измеряемые параметры |

|

|

Рассчитываемые параметры |

|

|||||

pa, |

pм, |

рв, |

h, |

|

nоп, |

H, |

Q, |

V, |

hдоп, |

h, |

Па |

Па |

Па |

мм. рт. ст |

|

об./мин |

м |

л/с |

м/с |

м |

м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Порядок выполнения работы и обработка опытных данных для получения кавитационной характеристики

Для получения кавитационной характеристики hдоп = f(Q) необхо-

димо:

1. По каждой частной кавитационной характеристике Hi = f( h) определить допустимый кавитационный запас hдоп = А hкр, предварительно определив критический кавитационный запас hкр по падению напора на

2 % на |

кривой Hi = |

f( h) |

и коэффициент кавитационного |

запаса A = |

|||||||

= f( hкр) из табл. 9.3. |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 9.3 |

|

|

|

|

|

|

Зависимость А от hкр |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hкр, м |

|

0–2,5 |

3 |

|

4 |

6 |

7 |

8 |

10 |

12 |

Не более 14 |

А |

|

1,3 |

1,25 |

|

1,2 |

1,13 |

1,1 |

1,09 |

1,08 |

1,07 |

1,06 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Результаты расчетов свести в табл. 9.4 и построить по данным этой таблицы кавитационную характеристику hдоп = f(Q) (см. рис. 9.1).

|

|

|

|

|

|

Таблица 9.4 |

|

|

|

Результаты расчетов |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Q, л/с |

hкр, м |

А |

hдоп, м |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Qmin |

|

hкр1 |

|

А1 |

|

hдоп1 |

|

Qн |

|

hкр2 |

|

А2 |

|

hдоп2 |

|

Qmax |

|

hкр3 |

|

А3 |

|

hдоп3 |

|

48

Лабораторная работа № 10

ИСПЫТАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ

Цель работы:

1.Изучить принцип действия, устройство и работу гидромуфты.

2.Освоить методику испытания гидромуфты.

3.Получить внешнюю и приведенную характеристики.

Основные теоретические сведения

Гидродинамической передачей называется гидравлическая передача, состоящая из лопастных колес с общей рабочей полостью, в которой крутящий момент передается за счет изменения момента количества движения рабочей жидкости, а перенос энергии от ведущего звена к ведомому осуществляется потоком жидкости.

По характеру изменения передаваемого момента гидродинамические передачи разделяются на гидродинамические муфты (гидромуфты) и гидродинамические трансформаторы (гидротрансформаторы).

Вгидромуфтах крутящий момент передается без изменения его величины, а в гидротрансформаторах передаваемый момент можно изменять по величине, а иногда и по знаку.

Гидротрансформатор состоит из двух лопастных колес (рис. 10.1): насосного 2, соединенного с входным валом 1, и турбинного 4, соединенного с выходным валом 6. Между насосным и турбинным колесами имеется осевой зазор, равный 3–6 мм. Лопастное колесо реактора 3 жестко соединяется с корпусом 5 и воспринимает момент, возникающий на реакторе.

Вгидромуфте (рис. 10.2) реактор отсутствует, поэтому трансформация момента не происходит и крутящий момент на валах обоих колес одинаков.

4

Рис. 10.1. Схема гидротрансформатора и его лопастные колеса

49

Рис. 10.2. Схема гидромуфты и её лопастное колесо

Алгебраическая сумма моментов гидродинамической передачи:

Mн Mт Mр 0 , |

(10.1) |

где Мн, Мт, Мр – моменты на насосном и турбинном лопастных колесах и на реакторе.

Мощность на входном валу (на валу насосного колеса) N и на вы-

ходном валу (на валу турбинного колеса) Nп может быть определена по крутящему моменту

N M |

|

M |

|

nн ; |

(10.2) |

н |

н |

|

н |

30 |

|

Nп M т т M т |

nт , |

(10.3) |

|||

|

|

|

|

30 |

|

где н, nн, т, nт – угловая частота и частота вращения насосного и турбинного лопастных колес.

Коэффициент полезного действия (КПД):

|

Nп |

|

M т |

|

nт |

, |

(10.4) |

|

|

n |

|||||||

|

N |

M |

н |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

н |

|

|

|

где i = nт/nн – передаточное отношение; k = Мт/Мн – коэффициент трансформации момента.

Следовательно, |

|

ki . |

(10.5) |

КПД учитывает потери в насосном и турбинном колесах, в реакторе, а также механические потери в подшипниках и потери на трение лопастных колес о жидкость. В гидромуфте крутящий момент не изменяется,

следовательно, k = 1, a = i.

50