МУ по ГИДРАВЛИКЕ

.pdf

2. Скорость истечения у верхнего края отверстия мало отличается от скорости у нижнего края. Это наблюдается при условии, что

H |

10, |

(6.2) |

d |

|

|

где Н – напор перед отверстием; d – диаметр отверстия (см. рис. 6.1). При истечении на начальном участке l0 (см. рис. 6.1) происходит

резкое сжатие струи под влиянием сил инерции, действующих на частицы жидкости, движущиеся на подходе к отверстию по криволинейным траекториям. Для круглых отверстий l0 ≈ 0,5d. Сечение С – С, расположенное на расстоянии l0 от входа в отверстие, называется сжатым сечением. После прохождения сжатого сечения скорость жидкости в струе V возрастает под действием силы тяжести, а расход Q, согласно уравнению неразрывности, остаётся неизменным. При этом площадь живого сечения струи ω с удале-

нием от сжатого сечения уменьшается |

|

|

Q |

, но не так резко, как на |

|

|

|||

|

|

|

V |

|

участке l0.

Отношение площади живого сечения струи в сжатом сечении ωс к площади отверстия ω называется коэффициентом сжатия струи и обозначается

|

с . |

(6.3) |

|

|

|

Средняя скорость струи в сжатом сечении Vс имеет примерно горизонтальное направление. С помощью уравнения Бернулли получена формула для вычисления этой скорости:

Vc 2gH , |

(6.4) |

где, кроме известных обозначений, φ – коэффициент скорости, который учитывает местные потери напора.

Использование некоторых известных уравнений теоретической механики и выражения (6.4) дало возможность получить формулу для расчё-

та дальности вылета струи х при известной высоте расположения отверстия у:

x 2 |

H y. |

(6.5) |

Зная скорость в сжатом сечении, можно определить расход жидкости при истечении через отверстие:

Q c Vc 2gH . |

(6.6) |

31

Произведение коэффициентов сжатия и скорости называется коэф-

фициентом расхода и обозначается

. |

(6.7) |

Подставляя μ в выражение (6.6), получаем |

|

Q 2gH . |

(6.8) |

При истечении из отверстий происходит потеря напора, которая по своей физической сущности является типично местной потерей. Поэтому она может быть вычислена по формуле для местных потерь напора:

h |

|

|

V 2 |

|

||

|

|

c |

. |

(6.9) |

||

|

|

|||||

м |

|

|

|

2g |

|

|

|

|

|

|

|

||

Коэффициент местного сопротивления ζ связан с коэффициентом |

||||||

скорости следующей зависимостью: |

|

|

|

|

||

|

1 |

|

1. |

(6.10) |

||

|

2 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

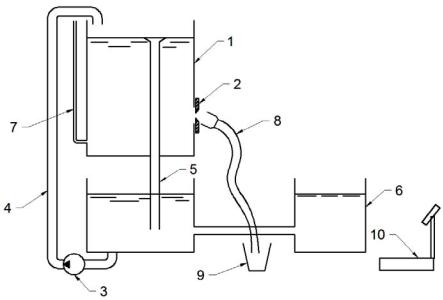

Установка (рис. 6.2) предназначена для изучения процессов истечения жидкости в атмосферу. Она представляет собой стальной резервуар 1 с вертикальными стенками, имеющий в плане прямоугольную форму. В одной из стенок имеется устройство 2 для быстрой установки и смены фланцев (пластинок) с отверстиями разной формы. Специальный затвор, который на рис. 6.2 не показан, позволяет закрывать и открывать отверстие. Вода в установке циркулирует по замкнутому контуру при помощи насоса 3 и напорного трубопровода 4. Постоянный напор в резервуаре Н поддерживается сливной трубой 5, из которой вода стекает в систему нижних резервуаров. Для измерения напора Н установлен стеклянный пьезометр 7, снабженный измерительной шкалой. Струя воды, вытекающая из отверстия, падает в бак 6, на стенке которого имеется шкала для измерения дальности вылета струи. Высота расположения центра отверстия над верхним краем резервуара y = 48 см. Для определения расхода воды, вытекающей из отверстия, используется ведро 9, которое наполняется с помощью переносной гибкой трубы 8. Время наполнения ведра замеряется с помощью секундомера. Масса воды в ведре измеряется с помощью весов 10, после чего пересчитывается в кубические сантиметры.

32

Рис. 6.2. Схема установки для изучения процессов истечения жидкости в атмосферу

Порядок выполнения лабораторной работы

1.Установка заранее наполняется водой.

2.Включается насос 3, о наполнении резервуара 1 свидетельствует вытекание воды из сливной трубы 5.

3.В устройство 2 вставляется фланец с круглым отверстием диаметром d = 2 см.

4.Открывается затвор, через который вода поступает к отверстию, и начинается истечение.

5.Измеряется напор Н по шкале пьезометра.

6.Измеряется дальность вылета струи х по шкале, закреплённой на стенке резервуара 6. Начало шкалы соответствует х = 100 см, которые необходимо прибавить к отсчёту по шкале.

7.На весах 10 определяется масса М0 пустого ведра 9.

8.Струя направляется в ведро 9 с помощью трубы 8. Одновременно включается секундомер. После достаточного наполнения ведра труба убирается и одновременно выключается секундомер.

9.Закрывается затвор, через который вода поступает к отверстию.

10.Определяется масса М ведра с водой на весах 10.

11.Результаты всех измерений записываются в табл. 6.1.

Обработка результатов измерений

1. Определить объём воды в ведре 9:

W |

M M0 |

, |

(6.11) |

|

|

||||

|

|

|

где М0 – масса пустого ведра; ρ – плотность воды.

33

2. Определить расход Q Wt , где t – время наполнения ведра 9, из-

меренное секундомером.

3. Определить коэффициент расхода из формулы (6.8):

|

|

|

|

|

Q |

. |

(6.12) |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

2gH |

|

||||

4. |

Определить коэффициент скорости из формулы (6.5): |

|

||||||

|

|

|

х |

. |

|

(6.13) |

||

|

|

Hy |

|

|||||

|

|

2 |

|

|

|

|||

5. |

Определить коэффициент сжатия из формулы (6.7): |

|

||||||

|

|

|

. |

|

|

(6.14) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6. Определить коэффициент местного сопротивления отверстия по фор-

муле (6.10).

Результаты всех вычислений записать в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Данные наблюдений за истечением из малого отверстия в тонкой стенке

d, см |

ω, см2 |

H, см |

y, см |

M0, кг |

t, с |

M, кг |

x, см |

W, см3 |

Q, см3/с |

φ |

ε |

μ |

ζ |

Лабораторная работа № 7

ИСТЕЧЕНИЕ ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ НАСАДКОВ ПРИ ПОСТОЯННОМ НАПОРЕ

Цель лабораторной работы: определить опытным путём величину вакуума, а также коэффициентов расхода и местного сопротивления для внешнего цилиндрического насадка.

Основные теоретические сведения

Насадком (насадкой) называется короткая напорная труба, присоединённая к отверстию для истечения жидкости.

При гидравлическом расчёте насадков учитываются только местные потери напора в них. Очевидно, что это допустимо только для достаточно коротких труб.

34

Длина цилиндрического насадка lн обычно назначается в пределах

(3…4)d, где d – внутренний диаметр насадка. При этом струя занимает всю площадь выходного отверстия, а потери напора по длине пренебрежимо малы по сравнению с местными потерями напора (hl << hм). Если длина

насадка превысит (6…7)d, пренебрежение потерями напора по длине станет недопустимым. При этом насадок становится напорным трубопроводом и расчет его следует выполнять по соответствующим формулам для трубопроводов. Если lн < 3d, поток не заполняет выходное сечение. Такая труба тоже не является насадком.

Цилиндрические насадки делятся на внешние (рис. 7.1, а) и внутренние (рис. 7.1, б). Первые называются также насадками Вентури, вторые – насадками Борда.

Рис. 7.1. Истечение из цилиндрических насадков

На рис. 7.1, а показан продольный разрез потока во внешнем цилиндрическом насадке. В начале насадка происходит резкое сжатие струи под действием сил инерции, действующих на частицы жидкости, движущиеся на подходе к насадку по криволинейным траекториям. Поэтому, так же как при истечении из отверстия в тонкой стенке (см. лабораторную работу № 6), образуется сжатое сечение С – С.

После прохождения этого сечения поток расширяется и на выходе из насадка заполняет его поперечное сечение целиком. В кольцевом пространстве между сжатым потоком и стенками насадка образуется водоворотная область. Таким образом, поток в насадке состоит из двух принципиально отличных частей: транзитной струи 1, где частицы жидкости перемещают-

35

ся только поступательно, и водоворотной области 2, в которой на фоне возвратного движения жидкости наблюдаются локальные пульсирующие завихрения.

Коэффициент сжатия транзитной струи в сечении С – С

с 0,63,

где ωс – площадь живого сечения транзитной струи в сечении С – С; ω – площадь внутреннего поперечного сечения насадка.

Из-за меньшей площади скорость в сечении С – С примерно в 1,6 раза больше, чем скорость Vc на выходе из насадка Vв:

V |

Q |

; |

Vc |

|

Q |

|

1 |

|

1 |

1, 6. |

||

|

|

Q |

|

0, 63 |

||||||||

|

|

V |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

в |

|

c |

|

|

|

|

|

|

|

Соответственно удельная кинетическая энергия (скоростной напор) в сечении С – С примерно в 2,6 раза больше, чем на выходе:

V 2 |

|

V 2 |

|

V 2 |

1, 62 2, 6. |

c |

в |

c |

|||

2g |

|

2g |

|

V 2 |

|

|

|

|

|

в |

|

Такое различие величин кинетической энергии потока в близкорасположенных сечениях должно уравновешиваться соответствующим различием величин потенциальной энергии, т. е. давления. На выходе из насадка давление близко к атмосферному. Следовательно, в сжатом сечении должен быть вакуум, что и подтверждается экспериментально с помощью вакуумметра 3 (см. рис. 7.1), присоединённого к насадку в сжатом сечении.

Вакуумметрическая высота в сжатом сечении составляет примерно 3/4 напора.

Расход и средняя скорость потока на выходе из насадка определяются по таким же формулам, как и расход и скорость в сжатом сечении при истечении из малых отверстий в тонкой стенке:

Vв |

2gH ; |

(7.1) |

Q |

2gH , |

(7.2) |

но для цилиндрических насадков коэффициенты расхода и скорости равны, потому что для выходного сечения насадка коэффициент сжатия

в 1,

36

следовательно,

. |

(7.3) |

Коэффициент местного сопротивления насадка

|

1 |

1. |

(7.4) |

|

2 |

||||

|

|

|

Очевидно, что при равных диаметрах насадка и отверстия в тонкой стенке сопротивление истечению через насадок больше, чем через отверстие. Поэтому

нас отв. |

(7.5) |

Вакуум в насадке приводит к тому, что расход воды, вытекающей через внешний цилиндрический насадок, примерно на 33 % больше, чем из отверстия:

Qнас 1,33 Qотв. |

(7.6) |

Соответственно нас 1,33 отв.

Продольный разрез потока во внутреннем насадке в основных чертах такой же, как во внешнем (рис. 7.1, б).

Расчётные зависимости справедливы и для внутреннего цилиндрического насадка. Вакуум во внутреннем насадке и коэффициент местного сопротивления больше, чем во внешнем. Суммарное влияние этих отличий приводит к тому, что коэффициент расхода внутреннего насадка становится несколько меньше, чем внешнего, но больше, чем отверстия в тонкой стенке.

Порядок выполнения лабораторной работы

Описание установки приведено в пояснениях к лабораторной работе

№6 (см. рис. 6.2).

1.Установка заранее наполняется водой.

2.Включается насос 3, о наполнении резервуара 1 свидетельствует вытекание воды из сливной трубы 5.

3.В устройство 2 вставляется фланец с круглоцилиндрическим внеш-

ним насадком, имеющим внутренний диаметр d = 2 см.

4.К насадку присоединяется вакуумметр.

5.Открывается затвор, через который вода поступает в насадок, и

начинается истечение. При этом струя должна заполнять всю площадь выходного отверстия. Если этого не наблюдается, следует закрыть затвор и вновь открыть его резким движением рычага.

6. Измеряется напор Н по шкале пьезометра и вакуумметрическая высота hвак по шкале вакуумметра.

37

7.Выполняются измерения, необходимые для определения расхода Q, как указано в пояснениях к лабораторной работе № 6.

8.Закрывается затвор, через который вода поступает в насадок.

9.Результаты всех измерений записываются в табл. 7.1.

Обработка результатов измерений

1. Определить объём воды в ведре 9:

W |

M M0 |

, |

(7.7) |

|

|

||||

|

|

|

где М0 – масса пустого ведра; М– масса ведра с водой; ρ – плотность воды. 2. Определить расход Q Wt , где t – время наполнения ведра, изме-

ренное секундомером.

3. Определить коэффициент расхода из формулы (7.2):

Q . (7.8)

2gH

4.Определить коэффициент местного сопротивления по формуле (7.4), учитывая, что φ = μ.

5.Вычислить величину вакуума в насадке по измеренной вакуумметрической высоте:

|

|

рвак hвак , |

|

|

(7.9) |

||

где γ – вес единицы объёма воды. |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Таблица 7.1 |

|

Данные наблюдений за истечением из цилиндрических насадков |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Тип |

d, см |

ω, см2 |

H, см |

t, с |

M0, кг |

|

M, кг |

насадка |

|

|

|

|

|

|

|

Внешний |

|

|

|

|

|

|

|

W, см3 |

Q, см3/с |

hвак, см вод. ст. |

μ |

ζ |

pвак, кПа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

38

Лабораторная работа № 8

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

Цель работы:

1.Изучить работу насосной установки с центробежным насосом.

2.Освоить методику параметрических испытаний центробежного

насоса.

3.Получить характеристику центробежного насоса.

Основные теоретические сведения

Параметрические испытания проводятся с целью определения технических показателей (параметров) и характеристик насосов.

Подача насоса Q – объем жидкости, перекачиваемый насосом в единицу времени (м3/с, л/с, м3/ч).

Идеальная (теоретическая) подача насоса Qт – сумма подачи насоса

Q и объемных потерь Q: |

|

Qт Q Q . |

(8.1) |

Напор насоса H – приращение полной удельной энергии жидкости, проходящей через насос, м. Для работающего насоса напор можно определить по показаниям манометра и вакуумметра:

H |

p |

p* |

Zм |

V 2 |

V 2 |

|

|

м |

в |

н |

в |

, |

(8.2) |

||

g |

|

2g |

|||||

|

|

|

|

|

|||

где pм, pв – показания манометра и вакуумметра, расположенных соответственно на напорном и всасывающем патрубках насоса, Па (рис. 8.1); Zм – превышение оси вращения стрелки манометра над точкой подключения вакуумметра, м; Vн, Vв – средние скорости движения жидкости в напорном и всасывающем трубопроводах, м/с; ρ – плотность жидкости, кг/м3.

Знак «минус» перед pв ставится, когда на входе в насос избыточное давление, т. е. насос работает в подпоре.

Мощность насоса N – мощность, потребляемая насосом:

N M , |

(8.3) |

где М – крутящий момент на валу; ω – угловая скорость вала насоса. Полезная мощность Nп мощность, сообщаемая насосом перекачива-

емой жидкости и определяемая зависимостью

Nп p·Q ·g·H ·Q, |

(8.4) |

где p – давление, Па.

КПДнасосаη– отношениеполезноймощностик мощностинасоса, т. е.

39

|

Nп |

. |

(8.5) |

|

|||

|

N |

|

|

Для испытания насосов используются установки с открытой или закрытой циркуляцией жидкости. На рис. 8.1 приведена лабораторная установка открытого типа.

Рис. 8.1. Схема установки испытания насосов с открытой циркуляцией жидкости: 1 – центробежный насос с электродвигателем; 2 – обратный клапан; 3 – всасывающий

трубопровод; 4 – отводящий трубопровод; 5 – диафрагма; 6 – ртутный дифференциальный манометр; 7 – напорный трубопровод; 8 – задвижка; 9 – вакуумметр; 10 – манометр; 11 – электродвигатель; 12 – тахометр; 13 – весы; 14 – рычаг

Для заливки водой насоса и всасывающего трубопровода последний соединяется с вакуумным насосом, который создает необходимый вакуум во всасывающем трубопроводе 3 перед пуском насоса. Под действием разности давлений на свободной поверхности воды в приемном резервуаре и во всасывающем трубопроводе 3 открывается клапан 2 и вода заполняет трубопровод и насос.

Характеристика центробежного насоса – графическая зависимость напора H, мощности N, КПД η и допустимого кавитационного запаса hд

(или допустимого вакуума Hвакд ) от подачи Q при постоянных значениях

частоты вращения рабочего колеса, вязкости и плотности жидкости на входе в насос.

40