153544-317914

.pdfУДК 528.4(072) ББК 26.14

Ч48

Р е ц е н з е н т ы :

Головань Г.Е, кандидат технических наук (Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»);

Зеленский А.М., кандидат технических наук (Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»);

Парадня П.Ф., старший преподаватель (Учреждение образования «Полоцкий государственный университет»);

Рекомендовано Советом факультета строительства и транспорта ГрГУ им. Я. Купалы.

|

Черкас, Л.А. |

Ч48 |

Инженерная геодезия : лаб. практикум Л.А. Черкас, Л.Ф. Зуева. – |

Гродно : ГрГУ, 2011. – 145 с. |

|

|

ISBN 978-985-515-400-7 |

|

Изложены теоретические основы выполняемых на занятиях лабораторных работ, |

|

приведены примеры решения задач, вызывающих наибольшие затруднения. Каждой |

|

лабораторной работе предшествует краткое изложение теоретического материала. Рас- |

|

смотрены основные темы: топографические карты и планы, угловые и линейные изме- |

|

рения, нивелирование, геодезические работы при проектировании и перенесении про- |

|

ектов в натуру. Особое внимание уделено устройству и работе с геодезическими прибо- |

|

рами. Адресуется студентам специальностей: «Промышленное и гражданское строи- |

|

тельство», «Производство строительных изделий и конструкций». |

|

УДК 528.4(072) |

|

ББК 26.14 |

|

© Черкас Л.А., Зуева Л.Ф., 2011 |

|

© Учреждение образования |

ISBN 978-985-515-400-7 |

«Гродненский государственный университет |

имени Янки Купалы», 2011 |

ВВЕДЕНИЕ

Практикум по дисциплине «Инженерная геодезия» предназначен для оказания помо-

щи студентам строительных специальностей высших учебных заведений при выполнении лабораторных работ и учебной геодезической практики.

Впрактикуме дается описание топографических карт, методов производства угловых

илинейных измерений на местности, определения площадей. Особое внимание уделено во-

просам устройства, поверок и использования геодезических приборов, организации и вы-

полнению полевых и камеральных работ, а также решению инженерных задач. В практикум включены задания по инженерно-геодезическому проектированию. Некоторые темы, по ко-

торым выполняются расчетно-графические работы, в данном практикуме не освещаются.

В зависимости от объема учебного времени, отведенного на проведение лаборатор-

ных работ, продолжительности и вида обучения (дневное, заочное полное, заочное сокра-

щенное) отдельные задания в соответствии с рабочей программой курса могут выполняться в полном объеме или частично.

Материал практикума изложен по темам программы и состоит из соответствующих заданий. Каждое задание содержит формулировку задачи, цели работы и последовательность выполнения задания. Перед описанием заданий для удобства использования приведены в конспективном виде сведения, необходимые для выполнения работы, для некоторых задач,

вызывающих наибольшие затруднения, приведены примеры решений.

Данный практикум служит дополнением к основной учебной литературе и позволяет студентам приобрести навыки самостоятельного выполнения работ на основе сведений, по-

лученных на лекциях и при самостоятельном изучении учебных изданий.

Все лабораторные работы студентам предлагается выполнять в специальной тетради для лабораторных и самостоятельных работ.

3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лабораторные работы предназначены для закрепления теоретических знаний, полу-

ченных на лекциях, приобретения навыков в обращении с геодезическими приборами и в об-

работке геодезической документации.

К каждому лабораторному занятию необходимо готовиться. Подготовку начинают с изучения соответствующего раздела в учебнике или по конспекту лекций. Затем необходимо ознакомиться с вводной частью каждого задания в практикуме, где кратко излагается его практическая сущность.

В самом начале первого семестра необходимо самостоятельно изучить правила дейст-

вий с приближенными числами, правила выполнения вычислений, правила составления и ведения технической документации.

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

При полевых и камеральных вычислениях и графических работах серьезное внимание обращают на аккуратность, чистоту и четкость вычерчивания и записей.

Все камеральные вычисления оформляют, как правило, цветом (шариковой и др. ручками).

Каждое записанное число должно содержать такое количество цифр, которое характе-

ризует точность произведенных измерений. Например, если угол измерен до минуты, то пишут 25° 00', а не 25°, если линия измерена с точностью до 0,1 метра, то пишут 314,4 м, а

не 314,40 м, а если до 0,01 м, то 314,40, а не 314,4.

Выполняя действия с числами, нужно цифры подписывать одну под другой. Много-

значные цифры пишут группами по две-три цифры в группе. Например, 6 955 348,4. Целые числа от дробных отделяют запятыми, характеристики от мантисс – точками.

При записях результатов измерений или при действиях с числами часто прибегают к целесообразному округлению чисел.

Правила округления:

1. Если округляемая цифра меньше 0,5 единицы последнего знака, то ее отбрасывают.

Например, число 12,34 с точностью до 0,1 следует записать 12,3.

2. Если округляемая цифра больше 0,5 единицы последнего знака, то число увеличи-

вается на единицу. Например, число 12,36 с точностью до 0,1 следует записать 12,4.

4

3. Если в числе округляемая цифра 5, то её округляют до четной цифры. Например,

число 12,36 с точностью до 0,1 следует записать 12,4, а если округляемое число 12,45, то его следует также записать 12,4.

Правила действий с приближенными числами. При геодезических измерениях и вычислениях преимущественно имеют дело с приближенными числами. Для правильного действия с числами следует в них различать: десятичные знаки, значащие цифры и верные цифры. Десятичными знаками называются все цифры после запятой. Значащими цифрами называются все цифры числа кроме нулей слева и нулей справа, если последние при округ-

лении подставлены вместо других цифр. Например, число 4108,207 имеет три десятичных знака и семь значащих цифр. Число 0,0035 имеет четыре десятичных знака и две значащие

цифры. Но в числе 3 5 1,7100 пять значащих цифр потому, что в нем нулями не заменены какие-либо цифры. Верными значащими цифрами числа, называются цифры, заслуживаю-

5 1,7100 пять значащих цифр потому, что в нем нулями не заменены какие-либо цифры. Верными значащими цифрами числа, называются цифры, заслуживаю-

щие доверия. Например, если результаты измерения записаны так: 125,33 м, а измерения производились до одного метра, то в этом числе будет лишь три (125) верные цифры, а по-

следние неверные, не заслуживающие доверия.

При вычислениях удерживают такое количество значащих цифр, десятичных знаков,

которое обеспечивает нужную точность результатов и не загружает вычисления неверными,

или ненужными цифрами.

При вычислениях необходимо соблюдать следующие правила:

-если числа содержат неодинаковое количество десятичных знаков, то при их сло-

жении и вычитании оставляют столько десятичных знаков, сколько их имеет приближенное число с наименьшим количеством десятичных знаков, плюс один запасной;

- если приближенные числа содержат неодинаковое количество значащих цифр, то при умножении или делении в результате оставляют столько значащих цифр, сколько их имеется в приближенном числе с наименьшим количеством значащих цифр, плюс одна за-

пасная цифра;

-при возведении числа в степень в полученном числе надо оставить столько зна-

чащих цифр, сколько их было в числе, возводимом в степень;

-в подкоренном выражении надо оставлять такое количество значащих цифр, ка-

кое хотим получить в результате извлечения корня.

5

ЕДИНИЦЫ МЕР, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГЕОДЕЗИИ

В геодезии измеряются различные величины. Под величиной понимают количествен-

ную характеристику физического тела, процесса или явления. Измерить величину – значит определить ее числовое значение в принятых единицах измерения.

При производстве геодезических измерений применяются меры длины, площади, ве-

са, температуры, давления, угловые меры и другие.

Единицей измерения угла (горизонтального и вертикального) являются:

– градус, получающийся делением прямого угла на 90 равных частей. Один градус ра-

вен 60 минут, а одна минута – 60 секунд (1° = 60' = 3 600");

– радиан, представляющий собой центральный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна радиусу этой окружности. Значение радиана в градусной мере равно

ρ = 57,3º = 3438' = 206 265". Для перевода значения угла из градусной меры в радианную

нужно разделить его на радиан: ' " ;

' "

– град (в настоящее время называют гон) получающийся делением прямого угла на

100 равных частей или окружности на 400 частей. Один град равен 100 десятичных минут, а

одна десятичная минута – 100 десятичных секунд (1g = 100с = 10 000сс).

За единицу линейных измерений (расстояний, горизонтальных проложений, высот превышений) в геодезии принят метр. 1 метр равен расстоянию, которое свет проходит в вакууме за 1/299 792 458 доли секунды; 1 километр; 1 км = 1000 м; 1 дециметр; 1 дм = 0,1 м; 1 сантиметр; 1 см = 0,01 м; 1 мм = 0,001 м.

Для измерения площадей:

–километр квадратный; 1 км2 = 1 000 000 м2 = 100 га;

–гектар; 1 га = 10 000 м2;

–1 дм2 = 0,01 м2;

–1 см2 = 0,0001 м2.

6

ТЕМА: «ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И КАРТЫ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

МАСШТАБЫ. РАБОТА С ПОПЕРЕЧНЫМ МАСШТАБОМ

Цель работы: познакомиться с топографическими картами; изучить масштабы, при-

меняемые в геодезии; научиться определять расстояния на топографической карте с помо-

щью поперечного масштаба.

Общие сведения о топографических картах и планах

Поверхность Земли изображают на плоскости в виде карт, планов, профилей. Топо-

графические карта и план являются уменьшенным изображением земной поверхности на плоскости. При составлении карт и планов сферическую поверхность Земли проецируют на горизонтальную плоскость, и полученное изображение уменьшают до требуемого размера.

Для составления топографических планов применяют метод ортогонального проеци-

рования. Его сущность: все точки местности переносят на горизонтальную плоскость по от-

весным линиям, параллельным друг другу и перпендикулярным горизонтальной плоскости.

Таким образом, планом называют уменьшенное подобное изображение небольшого участка местности на плоскости (на бумаге), без учета кривизны земной поверхности.

Топографические планы создаются в масштабах 1:5 000, 1:2 000; 1:1 000 и 1:500. Они предназначаются для разработки генеральных планов, технических проектов и рабочих черте-

жей при обеспечении строительства различных инженерных сооружений.

Карта – это уменьшенное, измеримое и обобщенное изображение на плоскости участков поверхности Земли или небесных тел, построенное по определенным математическим законам наглядно показывающее при помощи условных знаков размещение и связи различных предме-

тов и явлений, а также их качественные и количественные характеристики.

По предмету изображения карты подразделяются на астрономические и географиче-

ские. В свою очередь, географические карты подразделяются по содержанию на общегео-

графические и тематические, а по назначению – на карты универсальные (многоцелевые) и

специальные.

Общегеографические карты универсального назначения изображают земную поверх-

ность с обязательным совместным показом всех ее элементов: населенных пунктов, гидрогра-

фии, дорожной сети, растительного покрова и т.д., с подробностью определенной масштабом

7

карты. Среди общегеографических карт наибольшее значение и распространение имеют то-

пографические карты, составленные в масштабах 1:10 000 – 1:1 000 000.

Топографические карты подразделяют на:

-крупномасштабные – 1:10 000; 1:25 000; 1:50 000;

-среднемасштабные – 1:100 000; 1:200 000; 1:300 000;

-мелкомасштабные – 1:500 000 и 1:1 000 000.

Топографические карты в масштабах до 1:500 000 включительно принято составлять в равноугольной проекции Гаусса, а карты масштаба 1:1 000 000 – в видоизмененной полико-

нической проекции.

В основном, топографические карты создают путем аэрофотосъемки или космической съемки. Для небольших территорий применяют наземные методы топографических съемок.

К специальным картам относят авиационные, гравиметрические и морские; к темати-

ческим – дорожные, рельефные, геологические, почвенные, геоботанические, экономиче-

ские, синоптические и др.

Понятие о цифровых топографических картах. Лист обычной топографической карты – это результат работы сложного научно-производственного конвейера, в котором ре-

ализованы достижения науки и техники нескольких поколений ученых и специалистов раз-

ного профиля. К этим достижениям относятся:

математическая основа, включающая больше десятка картографических проекций;

система разграфки и номенклатуры;

наборы условных знаков для всего масштабного ряда карт;

высокопроизводительные способы съемки местности;

технология создания оригиналов на жесткой недеформируемой основе;

способы тиражирования цветных оттисков карт самого разного назначения.

Всеобщая информатизация и компьютеризация проявляются кроме всего прочего в создании цифровых моделей самых разных объектов и явлений. В этом смысле топографиче-

ские карты, являясь графической моделью земной поверхности, уже не удовлетворяют со-

временным требованиям, и основным продуктом топографии становятся цифровые топогра-

фические карты.

Цифровая топографическая карта – это набор метрической (числовой), семантической

(описательной) и логической информации об участке земной поверхности, хранящийся в за-

кодированном виде на каком-либо носителе, доступном для компьютера. Компактность хра-

нения информации, оперативность ее обновления и широкий набор возможностей примене-

ния ее для решения различных задач – обязательные атрибуты цифровых карт. Существую- 8

щие технические и программные средства позволяют просматривать и редактировать цифро-

вую карту на экране дисплея, выполнять различные расчеты, готовить и выводить на прин-

тер или плоттер необходимые документы.

Цифровая топографическая карта, являясь цифровой моделью местности, должна не только включать в себя прежнюю – графическую модель, но и обладать рядом новых свойств, расширяющих и упрощающих использование геодезической информации.

В настоящее время широко используется понятие ГИС – геоинформационная систе-

ма. В отличие от других автоматизированных информационных систем в геоинформацион-

ных системах используется информация о земной поверхности и об объектах естественного и искусственного происхождения, расположенных на ней и вблизи нее, то есть информаци-

онной основой ГИС являются данные о земной поверхности, представляемые в виде цифро-

вых карт.

Некоторые сферы применения ГИС:

инвентаризация и учет природных ресурсов;

территориальное управление;

ведение различных кадастров (земельного, водного, лесного, городского и др.);

управление крупными топливно-энергетическими комплексами;

управление транспортом;

управление службами безопасности (армия, внутренние войска);

городское управление;

управление недвижимостью и т.д.

Масштабы: численный, линейный, поперечный

Масштабом называется степень уменьшения горизонтального проложения линии местности при изображении ее на карте или плане.

Под южной рамкой карты помещены три вида масштабов: численный, именованный и линейный.

Численный масштаб. Масштаб карты, как правило, выражают в виде простой дроби

1:М. Такой масштаб называют численным. Знаменатель М численного масштаба является от-

влечённым числом, которое показывает, во сколько раз уменьшены горизонтальные проло-

жения при изображении их на карте. Так, на картах масштабов 1:500; 1:10 000 и 1:50 000 го-

ризонтальные проложения уменьшены соответственно в 500; 10 000 и 50 000 раз.

9

Если длину линии на карте обозначить через D, то ей будет соответствовать горизон-

тальное проложение линии местности d.

d D M . |

(1) |

Пример 1. Длина отрезка на карте масштаба 1:50 000 D = 4,2 см. Определить соответ-

ствующее горизонтальное проложение d. Согласно (1) имеем:

d = 4,2 см · 50 000 = 210 000 см = 2 100 м.

Пример 2. Длина горизонтального проложения линии местности d = 897 м. Опреде-

лить ее длину на карте масштаба 1:25 000. Из формулы (1) найдём d

D = d : M = 897 м : 25 000 = 0,035 88 м = 3,59 см.

Чем меньше знаменатель численного масштаба М, тем крупнее масштаб, и, наобо-

рот, чем больше знаменатель М, тем мельче масштаб. Например, масштаб 1:500 крупнее масштаба 1:20 00 в 4 раза, а масштаб 1:5 000 мельче масштаба 1:100 в 5 раз.

При пользовании численным масштабом приходится выполнять вычисления. Это не всегда удобно при большом объеме выполняемых работ. Поэтому иногда удобнее пользо-

ваться графическими построениями численного масштаба, которые называются линейным и поперечным масштабами.

Линейный масштаб удобнее при измерении расстояний по карте. Линейный масштаб помещен под южной рамкой карты. Деления линейного масштаба оцифрованы в метрах в соответствии с численным масштабом карты, для которой он построен. На рисунке 1 пред-

ставлен линейный масштаб для плана масштаба 1:2 000.

Для построения линейного масштаба на прямой АВ, начиная от одного из его концов, от-

кладывают отрезки одинаковой длины, называемые основанием масштаба (а). На рисунке 1 ос-

нование масштаба составляет 2 см. После первого основания ставят 0 и от него влево и вправо делают соответствующую масштабу оцифровку. Для повышения точности измерений слева от нуля основания делят на более мелкие деления. Длину отрезка на карте измеряют циркулем-

измерителем. Не изменяя раствора ножек, измеритель прикладывают к линейному масштабу так, чтобы правая ножка совмещалась с каким-нибудь делением справа от нуля, а левая находи-

лась на левом основании масштаба, и отсчитывают значение расстояния.

Именованный масштаб – это словесное выражение численного масштаба. Например,

для масштаба 1: 10 000 именованный будет: «в 1 сантиметре 100 метров».

10

40 |

0 |

40 |

80 |

120 |

160 |

А |

|

|

|

|

В |

а = 2 см

D

СD = 80 + 22 = 102 метра

С

М1:2 000

в1 сантиметре 20 метров

Рисунок 1 – Определение расстояний при помощи линейного масштаба

Линейный масштаб не всегда позволяет измерить расстояние с необходимой точностью.

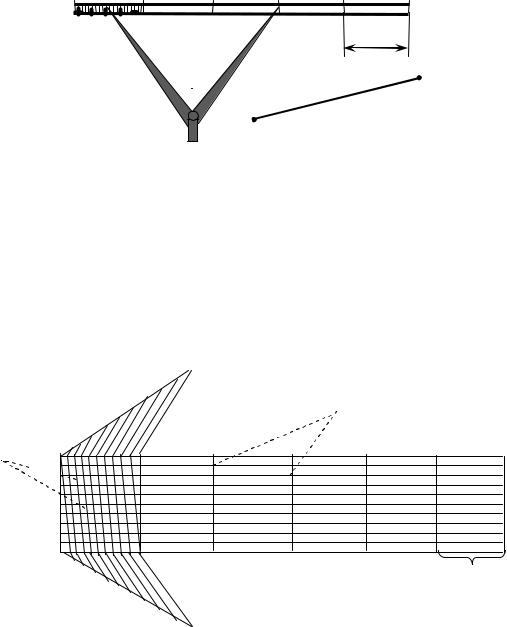

Высокую точность получают при помощи поперечного масштаба. Для его построе-

ния на прямой линии откладывают последовательно несколько раз основание масштаба а

(обычно а = 2 см рисунок 2). Основание масштаба также может быть равным 1, 2, 4 и 5 см.

В

вертикали

С

трансверсали А

m

А'

С'

а

n

В'

Рисунок 2 – Поперечный масштаб

Из полученных точек восстанавливают перпендикуляры, которые называют вертика-

лями. На крайних вертикалях откладывают m равных отрезков (обычно m = 10) и через полу-

ченные точки проводят линии, параллельные основанию – горизонтали. Крайнее левое осно-

вание делят на 10 частей методом параллельных линий. Для этого строят вспомогательные отрезки АВ и А'В' (рисунок 2.2). Вспомогательные отрезки АВ и А'В' проводятся произволь-

ной длины и под произвольным углом к основанию. Эти отрезки делят на 10 равных между

собой частей. Таким образом, нижнее и верхнее основания делят на 10 равных частей (n = 11