ЛЕКЦИЯ 10 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА

.docЛЕКЦИЯ 10 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Краткая история стоматологической керамики. Понятия керамики и фарфора. Классификация стоматологической керамики по назначению. Состав стоматологической керамики. Технология получения и структура керамики.

Керамика - самый древний поделочный искусственный материал, относящийся к каменному веку (неолита), но сохранивший свое значение в человеческом обществе до настоящего времени. Применение керамики в стоматологии связывают с именем французского аптекаря Alexis Duchateau, который впервые изготовил себе съемные протезы с фарфоровыми зубами. В 1844-1883 г. началось промышленное производство фарфоровых зубов в Англии, Германии и Америке. В конце XIX в. доктор Лэнд запатентовал способ изготовления жакетных коронок из фарфора на платиновой фольге. А в 1962 г. был запатентован метод изготовления металлокерамических коронок, и началась эра металлокерамики. В конце ХХ века появились новые керамические составы и современные технологии для изготовления цельнокерамических протезов.

Говоря о стоматологической керамике, часто используют два термина для обозначения данного класса восстановительных материалов - керамика и фарфор. По определению энциклопедического словаря (Энциклопедический словарь, М., «Сов. энциклопедия», 1985), слово «керамика» произошло от греческого keramike - гончарное искусство (ker- amos-глина). К керамике относят изделия и материалы, полученные спеканием глин и их смесей с минеральными добавками, а также оксидами и другими неорганическими соединениями. Фарфор - это белая полупрозрачная (прозрачная) керамика, которую обжигают до глазурованного состояния.

Первые составы фарфора имели повышенную хрупкость. Их применение в восстановительной стоматологии ограничивалось изготовлени-

ем искусственных зубов и, в редких случаях, коронками для одиночных зубов. С развитием стоматологического материаловедения и совершенствованием материалов для восстановления зубов применение керамических материалов существенно расширилось (схема 10.1).

Схема

10.1. Виды

зубных протезов из керамики

Схема

10.1. Виды

зубных протезов из керамики

В общем виде состав керамики представляет собой смесь полевого шпата, каолина, кварца и красителей. Полевой шпат является очень распространенным минералом, входящим в состав гранита и других горных пород. Температура его плавления от 1150 до 1200 °С. Полевые шпаты, используемые для стоматологического фарфора, представляют собой смеси натриевого и калиевого полевого шпата. Натриевый полевой шпат называется альбитом, калиевый - микроклином или ортоклазом. Последний - основной материал для получения стоматологической фарфоровой массы.

Каолин, или белая глина, представляет собой продукт разрушения горных пород, состоящий в основном из минерала каолинита, который является соединением алюминия и кремневой кислоты. Каолин - гидратированный алюмосиликат, который действует в качестве связки, повышая способность необожженного фарфора к моделированию. Из-за непрозрачности в состав стоматологической керамики его добавляют только в очень маленьких количествах, если вообще добавляют. При нагревании до температуры 1350 °С каолин спекается, а при нагревании до 1850 °С - плавится.

Кварц - самый распространенный минерал. По своему химическому составу он является ангидридом кремниевой кислоты. В природе встречается в виде прозрачных призм, которые называют горным хрусталем. В зависимости от примесей кварц может принимать различные оттенки. Температура плавления кварца 1800 °С. При расплавлении он превращается в стекловидную массу высокой прочности.

|

|

Для окрашивания стоматологического фарфора применяют различные оксиды металлов - железа, титана, кобальта и хрома. В состав фарфоровой массы вводят и другие компоненты. Например, плавни (флюсы). Эти вещества понижают температуру плавления фарфоровой массы (карбонат натрия, карбонат кальция и др.). Температура их плавления не выше 800 °С. Пластификаторы - вещества, которые вводят в фарфоровые массы, не содержащие каолина. В качестве пластификаторов используют органические вещества (декстрин, крахмал, сахар), которые полностью выгорают при обжиге. Эти вещества необходимы для придания пластичности фарфоровой массе во влажном состоянии.

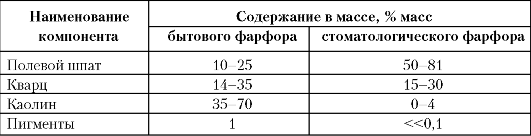

Сравнивая составы бытового и стоматологического фарфора, можно легко заметить, что в составе последнего преобладает полевой шпат, а в бытовом - каолин (табл. 10.1).

Таблица 10.1

Сравнение составов бытового и стоматологического фарфора*

В

зависимости от соотношения основных

компонентов - полевого шпата, каолина

и кварца, а также некоторых добавок,

фарфор может быть тугоплавким

(высокотемпературным), среднеплавким

(среднетемпературным) и низкоплавким

(низкотемпературным).

В

зависимости от соотношения основных

компонентов - полевого шпата, каолина

и кварца, а также некоторых добавок,

фарфор может быть тугоплавким

(высокотемпературным), среднеплавким

(среднетемпературным) и низкоплавким

(низкотемпературным).

* В.Н. Трезубов, М.З. Штейнгарт, Л.М. Мишнев «Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение», С.-Петербург, Специальная литература, 1999, с. 279.

Благодаря сложным составам современного стоматологического фарфора, в котором присутствует ряд модифицирующих добавок, и широкой вариации режимов обжига, существует возможность варьирования свойствами фарфора в соответствии с конкретным назначением в стоматологии.

Стоматологические фарфоровые массы получают смешиванием исходных компонентов, сплавлением их и затем резким охлаждением в воде. Большое значение имеет тщательный контроль чистоты исходного сырья. Смесь (шихту) помещают в шамотовые тигли и проводят обжиг до получения расплава - стекломассы, которую затем резко охлаждают. В результате такого охлаждения в массе возникают внутренние напряжения, которые приводят к ее растрескиванию. Этот процесс называют фриттованием, а полученный в результате его продукт фриттой. Фритта, как хрупкий материал, легко размалывается в тонкий порошок. Фриттование способствует перемешиванию составных частей массы.

|

|

Окрашивание и получение различных оттенков стоматологических фарфоровых масс осуществляют добавлением к порошку шихты окрашивающих пигментов. Во время предварительного плавления (фриттования) между компонентами проходят пирохимические реакции и связанные с ними усадочные процессы.

При рентгеноструктурном анализе в обожженной стоматологической керамике определяется кристаллическая фаза лейцит. Наличие лейцита в фазовом составе является отличительной особенностью стоматологической керамики, так как в бытовом фарфоре такая кристаллическая фаза отсутствует. Присутствие лейцита в стоматологической керамике обусловлено использованием в качестве исходного компонента калиевого полевого шпата. Лейцит в фарфоре образуется при термическом разложении калиевого полевого шпата:

![]() при

этом SiO2 растворяется

в образовавшемся стекле, повышая вязкость

расплава. Кристаллы лейцита в виде

глобул, равномерно и в большом количестве

распределенные в стеклянной матрице,

препятствуют распространению трещины

и тем самым повышают прочность фарфора.

Кроме того, кристаллы лейцита в отличии

от муллита (кристаллической фазы бытового

фарфора) обладают прозрачностью.

при

этом SiO2 растворяется

в образовавшемся стекле, повышая вязкость

расплава. Кристаллы лейцита в виде

глобул, равномерно и в большом количестве

распределенные в стеклянной матрице,

препятствуют распространению трещины

и тем самым повышают прочность фарфора.

Кроме того, кристаллы лейцита в отличии

от муллита (кристаллической фазы бытового

фарфора) обладают прозрачностью.

Муллит образуется из каолина (каолинита) при обжиге керамической массы при температуре 1200-1300 °C для изготовления изделий бытового назначения.

Во время последующих обжигов керамических масс в зуботехнической лаборатории порошки фарфоровых масс сплавляются или точнее спекаются при обжиге с образованием восстановительного протеза. Температура этого обжига зависит от состава фарфора и ее следует тщательно контролировать, чтобы получить нужную структуру материала и свести к минимуму пиропластическое течение.

Хотя многие восстановительные марки фарфора содержат кристаллическую фазу, их следует рассматривать как стекла. Высокотемпературный фарфор может быть более точно назван «полевошпатным стеклом».

|

|

Многочисленными микроскопическими исследованиями установлены следующие структурные элементы фарфора (рис. 10.1): стекловидная изотропная фаза, состоящая из полевошпатного стекла; не растворившиеся в стекле оплавленные частицы кварца; кристаллы лейцита, распределенные в аморфном полевошпатном стекле; микропоры.

Рис.

10.1. Технологические

этапы получения стоматологического

фарфора и его структура

Рис.

10.1. Технологические

этапы получения стоматологического

фарфора и его структура

Количество стеклофазы возрастает при повышении температуры плавления и увеличении времени плавки. Нерастворившиеся частицы кварца вместе с кристаллами лейцита образуют скелет структуры фарфора.

Важное влияние на свойства фарфора оказывает пористость. Закрытая пористость влияет и на эстетические свойства (уменьшение прозрачности керамического восстановления), и на механическую прочность фарфора. Наибольшую пористость масса имеет перед началом спекания, по мере образования стекловидной фазы пористость снижается, повышается плотность материала и, соответственно, сокращаются размеры изделия.