- •Грачев м.Н., Ирхин ю.В.

- •Актуальные проблемы политической науки

- •М.: Экономическая демократия, 1996. – 188 с.

- •От авторов

- •Глава 1 политика и политическая наука

- •1.1. Политика как объект исследования

- •1.2. Предмет политической науки

- •1.3. Категории, методы исследования и функции политической науки

- •Примечания

- •Глава 2 политическая власть

- •2.1. Сущность политической власти. Методы властвования

- •2.2. Типы легитимации политической власти

- •2.3. Субъекты политической деятельности

- •Примечания

- •Политическая система общества: коммуникационное определение

- •Функциональный анализ и компонентный состав политической системы

- •Примечания

- •Глава 4 государство

- •4.1. Понятие государства

- •4.2. Типология государств

- •4.3. Современные представления о правовом и социальном государстве. Государство и гражданское общество

- •Примечания

- •Глава 5 политические партии и партийные системы

- •5.1. Понятие и сущность политической партии

- •5.2. Типология политических партий

- •5.3. Партийные системы

- •5.4. Особенности современной многопартийности в России

- •Примечания

- •Глава 6 политическое лидерство

- •6.1. Сущность и основные концепции политического лидерства

- •6.2. Основные характеристики политического лидерства

- •6.3. Типология политического лидерства

- •Примечания

- •Глава 7 политические режимы

- •7.1. Понятие политического режима. Классификация политических режимов

- •7.2. Тоталитарный и авторитарный режимы

- •7.3. Демократия и демократический режим

- •Примечания

- •Глава 8 политическая коммуникация

- •8.1. Понятие политической коммуникации

- •8.2. Моделирование политической коммуникации

- •8.3. Проблемы политической коммуникации в постиндустриальном обществе

- •Примечания

- •Глава 9 политическая культура

- •9.1. Понятие политической культуры

- •9.2. Содержание политической культуры

- •9.3. Типология политической культуры

- •Примечания

- •Федеративное устройство российской федерации конституция российской федерации

- •Статья 1

- •Статья 5

- •Статья 65

- •Статья 66

- •Статья 67

- •Статья 71

- •Статья 72

- •Статья 73

- •Статья 76

- •Статья 77

- •Статья 78

- •Краткие сведения о политических партиях, зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации по состоянию на 1 июля 1995 г. (Источник: Политические партии России. – м.: Фонд права, 1995)

- •1. Аграрная партия россии

- •2. Всероссийская партия безопасности человека

- •3. Державная партия

- •4. Демократическая партия россии

- •5. Европейская либерально-демократическая партия

- •6. Информационно-народная партия

- •7. Коммунистическая партия российской федерации

- •8. Конституционно-демократическая партия (партия народной свободы)

- •9. Консервативная партия

- •10. Крестьянская партия россии

- •11. Либерально-демократическая партия россии

- •12. Либерально-патриотическая партия “возрождение”

- •13. Молодежная партия “молодежь за прогресс”

- •14. Народная национальная партия

- •15. Народная партия россии

- •16. Народно-демократическая партия

- •17. Народно-демократическая партия “ватан”

- •18. Народно-патриотическая партия

- •19. Народно-педагогическая партия

- •20. Национально-государственная партия

- •21. Национально-республиканская партия россии

- •22. Национально-трудовая партия

- •23. Общероссийская партия “демократическая альтернатива”

- •24. Объединенная партия автомотолюбителей

- •25. Партия автовладельцев

- •26. Партия автолюбителей

- •27. Партия бедноты россии

- •28. Партия большинства

- •29. Партия возрождения

- •30. Партия “всероссийский народный конгресс”

- •31. Партия “всероссийский союз “обновление”

- •32. Партия “демократическая инициатива”

- •33. Партия “демократический выбор россии”

- •34. Партия консолидации

- •35. Партия конституционных демократов российской федерации

- •36. Партия конструктивного сотрудничества

- •37. Партия “левша”

- •38. Партия любителей пива

- •39. Партия народного капитала

- •40. Партия народного согласия

- •41. Партия “народный союз”

- •42. Партия научно-технической интеллигенции

- •43. Партия “национальный правый центр”

- •44. Партия “новые левые”

- •45. Партия “объединение за налогово-правовую реформу и свободу торговли”

- •46. Партия “российская президентская республика”

- •47. Партия российского единства и согласия

- •48. Партия русского собора

- •49. Партия самоуправления трудящихся

- •50. Партия социальной справедливости

- •51. Партия “союз коммунистов”

- •52. Партия “союз “молодая россия””

- •53. Партия “союз прогресса”

- •54. Партия сторонников снижения налогов

- •55. Партия “христианско-демократический союз россии”

- •56. Партия экономической свободы

- •57. Политическая партия “российское христианское демократическое движение”

- •58. Политическая партия “христианско-демократический союз – христиане россии”

- •59. Правая партия россии

- •60. Республиканская гуманитарная партия

- •61. Республиканская партия российской федерации

- •62. Российская буржуазно-демократическая партия

- •63. Российская коммунистическая рабочая партия

- •64. Российская объединенная промышленная партия

- •65. Российская партия автомобилистов

- •66. Российская партия демократических преобразований

- •67. Российская партия “зеленых”

- •68. Российская партия коммунистов

- •69. Российская партия “русский стиль”

- •70. Российская партия социальной демократии

- •71. Российская партия свободного труда

- •72. Российская социал-демократическая народная партия

- •73. Российская социально-либеральная партия

- •74. Российская христианско-демократическая партия

- •75. “Российский общенародный союз” – политическая партия

- •76. Русская партия

- •77. Русская партия национального возрождения

- •78. Свободная демократическая партия россии

- •79. Свободная партия

- •80. Социал-демократическая партия российской федерации

- •81. Социалистическая партия трудящихся

- •82. Федеральная партия “демроссия”

- •83. Экологическая партия россии “кедр”

- •Результаты выборов депутатов государственной думы федерального собрания российской федерации второго созыва 17 декабря 1995 года*

- •12. Результаты голосования по федеральному избирательному округу

8.2. Моделирование политической коммуникации

В зарубежной политологической литературе при исследовании эволюции способов политической коммуникации основной акцент делается на анализ отношений управляющих и управляемых в коммуникативном плане. Ж.-М.Коттрэ предложил рассматривать их в следующей парадигме9:

1. Отношения идентичности. Управляющие идентичны управляемым. 2. Отношения включения. Все управляющие являются членами политического общества, но не все управляемые являются членами руководящего круга. Эти отношения заключают в себе взаимопроникновение и взаимовлияние управляющих и управляемых. 3. В условиях расширения политического общества отношения между управляющими и управляемыми становятся отношениями пересечения. Класс управляющих частично отделяется от класса управляемых (рис. 15).

Рис. 15

В ряде моделей политической коммуникации обращается внимание на роль элиты, которая осуществляет свою власть над остальной частью общества не непосредственно, а через промежуточные звенья – бюрократический аппарат и СМК. Ниже приводится модель К.Сайнне (рис. 16), в которой показывается, что между такими элементами политической системы, как элита, бюрократия и массы, происходит непрерывный информационный обмен, причем элиты всегда конструируют и передают “вниз” информацию, которая бы укрепляла их собственную легитимность10.

Рис. 16

Действительно, субъекты массовой коммуникации господствующего социального слоя, класса обычно занимают ведущее положение в обществе и имеют наиболее благоприятные условия для информационно-пропагандистской деятельности. “Господствующими идеями любого времени, – как верно отмечали К.Маркс и Ф.Энгельс, – были всегда лишь идеи господствующего класса”11. Понятно, что такой класс, направляя деятельность государственных институтов, стремится контролировать основные средства коммуникации, идеологические учреждения и т.д. В зависимости от уровня политической культуры общества он это делает демократическими или авторитарными способами, единолично или с союзниками, с учетом мнения и настроений масс или же без такового. Л.С.Санистебан обращал внимание на то, что общественное мнение формируется прежде всего под влиянием средств [c.114]массовой информации, и, конечно, политические элиты пытаются сделать так, чтобы общественное мнение или, по крайней мере, преобладающая его часть склонялось в их пользу12.

Вместе с тем было бы неверно анализировать коммуникационные отношения только по вертикальному принципу: “правящие элиты – управляемые массы”. Чем демократичнее общество, тем большее значение приобретает горизонтальный уровень обмена потоками политической информации, сопряжение господствующего коммуникационного потока, инициируемого государством, с информационными потребностями и приоритетами гражданского общества, формирующимися на более широкой ценностной основе. Кроме того, следует учитывать и влияние новых электронных средств связи, которые делают привычным набор услуг телекоммуникационной сети, позволяющей своим пользователям более свободно отправлять и принимать информацию как личного, так и общественного характера. Так, персональный компьютер, сопряженный при помощи специальных устройств – модемов с телефонной сетью, позволяет индивидам не только общаться друг с другом, но и получать в зависимости от их желания или потребностей необходимую информацию из какого-либо банка данных. Наряду с этим использование электронной почты, телефакса, мобильных телефонов и других новейших средств, со всей очевидностью, способствуют усилению межличностного взаимодействия. Происходящие изменения позволяют в принципе преодолеть различие между СМИ и традиционными средствами связи, а также контроль отправителя информации над адресатом. [c.115]

Для того, чтобы понять важность этих изменений, необходимо выяснить разницу между альтернативными видами движения информации и соотношение между ними. Видные голландские эксперты в области телекоммуникации Й.Бордвик и Б. ван Каам описывают четыре базовые коммуникационные модели и показывают их взаимосвязь13.

1. Модель вещания: информация распространяется из центра одновременно многим абонентам на периферии (рис. 17а). Эта ситуация встречается достаточно часто – например, во время лекции, церковной службы или концерта, когда слушатели или зрители сосредоточены в какой-либо аудитории, и в случае телерадиопередачи, когда какое-либо сообщение одновременно принимается достаточно большим количеством людей, находящихся в разных местах. Характерными чертами данной модели как типичной односторонней коммуникации являются относительно малая возможность личной обратной связи (особенно для СМИ), а также то обстоятельство, что время и место коммуникации определено отправителем или в “центре”.

|

|

|

|

|

|

Рис. 17

2. Диалоговая модель: индивиды в потенциальной коммуникационной сети общаются непосредственно между собой, игнорируя центр или посредников и выбирая как свою собственную модель общения, так и время, место и тему информационного обмена (рис. 17б). Эта модель также имеет широкий круг применения: от простой личной переписки и телефонных звонков до использования электронной почты. Характерное отличие диалоговой модели состоит в том, что все участники информационного обмена равнозначны. В принципе коммуникация подобного вида не исключает участия и более двух сторон (например, небольшая встреча или телефонная конференция). Однако увеличение количества участников приводит к сближению данной модели с моделью вещания.

3. Консультационная модель (рис. 17в) также соотносится с большим числом ситуаций, при которых индивид, находящийся на периферии коммуникационной линии, ищет необходимые сведения в центральном информационном хранилище (банк данных, компьютерный диск, библиотека и т. д.). В отличие от модели

вещания здесь место и время консультации, а также тема сообщения определяются не центром, а периферийным пользователем, обладающим максимальной свободой. В своем наиболее простом варианте данная модель может сводиться к использованию газет и другой печатной продукции, однако на практике пока что существуют высокие экономические барьеры к тому, чтобы стать издателем.

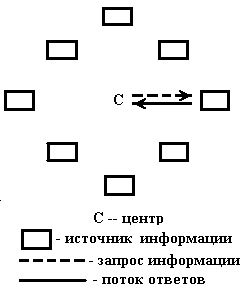

4. Регистрационная модель движения информации (рис. 17г) является противоположностью консультационной модели. В ней центр запрашивает и получает информацию от периферийного источника. Данная модель применяется, например, в случае, когда индивиду закрыт доступ к центральному банку данных, а также при автоматической записи [c.116] телефонных сообщений, во всех системах электронной сигнализации и наблюдения. При этом сосредоточение информации в центре нередко происходит помимо желания индивида или без согласования с ним. Хотя данная схема исторически не нова, ее возможности значительно возросли вследствие компьютеризации и расширения телекоммуникационных сетей. Типичным для регистрационной модели является то обстоятельство, что центр имеет больший контроль над определением направления информационного потока, чем находящийся на периферии коммуникационной [c.117] сети индивид.

Приведенные модели информационных потоков не так резко отличаются друг от друга, как это могло бы показаться на первый взгляд, и на практике они отчасти перекрывают и взаимодополняют друг друга. К тому же существующая сегодня технология (например, телекоммуникационная инфраструктура) может обеспечить пользователя инструментарием для каждой из этих четырех моделей. Й.Бордвик и Б. ван Каам показали их логическую взаимосвязь, избрав в качестве критериев характер контроля как за хранением информации, так и за выбором времени и предмета сообщения (см. рис. 18). Стрелки графика показывают перераспределение движения информации от модели вещания к диалоговой и консультационной моделям. В общем плане это подразумевает изменение баланса коммуникативного потока от отправителя к адресату, что, однако, может быть уравновешено увеличением потока регистрации и новыми формами вещания, которое не утрачивает своих нынешних объемов, а все больше ориентируется на удовлетворение специфических интересов и потребностей сравнительно небольших аудиторий (например, кабельное телевидение). [c.118]

Рис. 18

а)

а) б)

б) в)

в) г)

г)