Методы временной остановки кровотечений

К методам временной остановки кровотечений относятся:

-

Наложение давящей повязки;

-

Пальцевое прижатие артерий;

-

Наложение кровоостанавливающего жгута;

-

Закрутка;

-

Наложение кровоостанавливающего зажима в ране;

-

Тампонада;

-

Максимальное сгибание и разгибание в суставах;

-

Применение холода;

-

Зонд Блэкмора.

1.Для остановки капиллярного кровотечения бывает достаточно поднять конечность выше уровня туловища и наложить обычную повязку. При этом уменьшается приток крови к конечности, снижается давление в сосудах, что обеспечивает быстрое тромбирование поврежденных сосудов кровяными сгустками.

Прижатие кровоточащих сосудов оказывается эффективным при капиллярном и венозном кровотечениях. Для этого на рану накладывают несколько слоев стерильной марли, в поверх ее туго свернутую ватно-марлевую повязку (можно использовать ватно-марлевые подушечки от индивидуального пакета) и плотно прибинтовывают круговыми ходами. Прижатые повязкой сосуды быстро тромбируются и данный способ остановки кровотечения может стать окончательным.

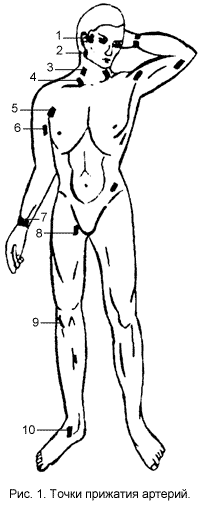

2. Пальцевое прижатие артерии производится во всех случаях ранений головы и шеи, и если кровотечение не может быть остановлено с помощью давящей повязки. Удобство пальцевого прижатия артерий заключается в быстроте этого способа временной остановки кровотечения. Основным недостатком этого способа является то обстоятельство, что лицо, оказывающее помощь, не может отойти от пострадавшего для оказания помощи другим раненым.

П альцевое

прижатие производится большим пальцем,

концами сведенных вместе четырех

пальцев, а иногда и кулаком. Усилие,

которое применяется при сдавливании,

должно обеспечить прекращение

кровотечения.

альцевое

прижатие производится большим пальцем,

концами сведенных вместе четырех

пальцев, а иногда и кулаком. Усилие,

которое применяется при сдавливании,

должно обеспечить прекращение

кровотечения.

При кровотечении из ран теменной и височной области выполняют прижатие височной артерии к височной кости в области виска впереди и выше козелка уха. (точка1).На себе артерию прижимают либо расположенными в одной плоскости 2, 3 и 4 пальцами, либо ладонной поверхностью 1 пальца, а остальные пальцы обхватывают голову спереди лба, зафиксировав, таким образом, руку для длительного удержания. На пострадавшем прижатие выполняют либо аналогичным образом, либо 1 пальцем, но обхватывая голову сзади.

При кровотечении из ран лица (нос, губы, подбородок) выполняют прижатие наружной верхнечелюстной артерии к нижнему краю нижней челюсти на границе ее задней и средней трети к углу нижней челюсти (точка 2) 2, 3 и 4 пальцами, причем 3 палец располагается непосредственно на крае челюсти, а 2 и 4 — выше и ниже 3, как бы охватывая челюсть.

При кровотечении из ран головы выполняют прижатие общей сонной артерии к сонному бугорку поперечного отростка 6 — 7 шейных позвонков у внутреннего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы (точка 3).На себе артерию прижимают либо расположенными в одной плоскости 2, 3 и 4 пальцами спереди, либо ладонной поверхностью 1 пальца, а остальные пальцы обхватывают шею сзади, зафиксировав таким образом руку для длительного удержания. На пострадавшем прижатие выполняют расположенными в одной плоскости 2, 3 и 4 пальцами, а ладонью и 1 пальцем обхватывают шею сзади (рис. 2).

При кровотечениях из ран плечевого сустава и верхней конечности пальцами следует прижать подключичную артерию к 1 ребру в надключичной области (точка 4) кнаружи от места прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы позади средней трети ключицы 2, 3 и 4 пальцами.

При кровотечениях из ран верхней конечности на себе прижимают подмышечную артерию к головке плечевой кости в подмышечной ямке (точка5)ладонной поверхностью 1 пальца, надавливая как бы снизу-вверх изнутри кнаружи, а остальные пальцы и ладонь обхватывают плечевой сустав спереди и, по возможности, сверху. На пострадавшем прижатие выполняют либо первыми пальцами обеих рук аналогично как на себе, но обхватывают сустав спереди и сзади. Если пострадавший имеет хорошо развитые мышцы, а оказывающий помощь — наоборот, то артерию прижимают двумя руками — кулак одной их них надавливает на артерию и головку плечевой кости в подмышечной ямке как бы снизу-вверх изнутри кнаружи, а другая рука выполняет противодавление навстречу первой, располагаясь снаружи и сверху плечевого сустава.

При кровотечениях из ран нижней трети плеча, предплечья и кисти прижимают плечевую артерию к плечевой кости в верхней трети внутренней поверхности плеча (точка 6) у края двуглавой мышцы на себе ладонной поверхностью 1 пальца, а кисть обхватывает плечо спереди и снаружи, зафиксировав таким образом руку для длительного удержания. На пострадавшем прижатие выполняют наоборот 2 — 4 пальцами, располагаемыми изнутри, а ладонь и 1 палец обхватывают плечо сзади (рис. 3)

При кровотечениях из ран кисти прижимают:

-

лучевую артерию к лучевой кости в точке определения пульса;

-

локтевую артерию к локтевой кости в нижней трети внутренней поверхности предплечья (точка 7).

При кровотечениях из ран промежности, области тазобедренного сустава, органов малого таза можно осуществить прижатие брюшной аорты. Для этого пострадавшего укладывают на жесткое основание (пол, кушетка, земля). Одну руку сжимают в кулак и располагают вдоль туловища между мечевидным отростком грудины и пупком. Кисть другой руки обхватывает первую с ладонной поверхности за область лучезапястного сустава. С максимальным усилием осуществляется давление обеими руками на переднюю брюшную стенку, чтобы продавить все ткани и прижать брюшную аорту к позвоночнику.

При кровотечениях из ран нижней конечности бедренную артерию прижимают ниже середины пупартовой связки к горизонтальной ветви лонной кости (точка 8) кулаком (рис. 4) или 2 — 4 пальцами. Если кровоточащая рана располагается на уровне средней трети бедра или ниже, можно пережать бедренную артерию на границе верхней и средней трети бедра по передневнутренней поверхности к бедренной кости. Для этого насколько возможно обхватывают обеими руками бедро, а давление осуществляют наложенными один на другой большими пальцами.

При кровотечениях из ран голени и стопы подколенную артерию (точка 9) прижимают к суставному концу бедренной кости по центру подколенной ямки большим или 3 и 4 пальцами, осуществляя давление сзади наперед, а кистями обхватив коленный сустав.

При кровотечениях из ран стопы на тыльной поверхности артерию тыла стопы прижимают на середине расстояния между наружной и внутренней лодыжками ниже голеностопного сустава (точка 10) первым или 2 и 3 пальцами. При кровотечениях с подошвенной и внутренней поверхностей прижимают аналогичным образом заднюю берцовую артерию к задней поверхности внутренней лодыжки.

3. Наложение кровоостанавливающего жгута. Пальцевое прижатие дает возможность почти моментально остановить кровотечение, но даже сильный человек не может продолжать прижатие более 10-15 мин, так как его руки ослабевают. В связи с этим уже на этапе первой помощи возникает необходимость в применении других способов временной остановки кровотечения, наиболее простым и надежным из которых является наложение кровоостанавливающего жгута.

Рис.1. Метод наложения кровоостанавливающего жгута: 1 - из артерий нижней трети голени; 2 - бедренной артерии; 3 - артерий предплечья; 4 - плечевой артерии; 5 - подкрыльцовой артерии; 6 - наружной подвздошной артерии

В настоящее время чаще всего используется жгут Эсмарха, представляющий собой ремень из толстой резины с застежками на концах. Рассмотрим технику наложения жгута.

1). Жгут накладывается выше раны, по возможности ближе к ней, но не ближе 4-5 см. Жгут не накладывается в областях суставов, на кисть, стопу, в средней трети плеча (возможно повреждение лучевого нерва).

2). Конечности придается возвышенное положение.

3). Жгут не накладывается на обнаженную кожу - необходима подкладка - полотенце, салфетка, рукав рубашки.

4). Растянутый жгут прикладывается к конечности со стороны проекции сосудов и 2-3 раза обвивается вокруг нее, затем закрепляется крючком. Первый тур делается с большим натяжением, последующие туры - фиксирующие, с ослабевающим натяжением. Критерием правильности наложения жгута является полное прекращение кровотечения, побледнение конечности, отсутствие периферического пульса. Если жгут наложен слабо, артерия оказывается пережатой не полностью и кровотечение продолжается. Вены при этом оказываются пережаты жгутом, конечность переполняется кровью и кровотечение может даже усилиться.

5). Жгут накладывается не более чем на 1 ч летом, зимой - не более 30-40 мин. под жгут подкладывают записку с Ф. И. О. пострадавшего и его возрастом, временем и датой наложения жгута.

6). Жгут должен быть хорошо виден и ни в коем случае не закрыт одеждой.

Признаки правильного наложения жгута:

-

Прекращение кровотечения.

-

Отсутствие пульсации на дистальных отделах конечностях.

-

Конечность бледная, холодная.

Если по прошествии указанного времени пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, то необходимо: осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута; ослабить или снять жгут на 10-15 мин; вновь затянуть жгут или переложить его несколько выше; отпустить пальцевое прижатие, убедиться в отсутствии кровотечения.

Использование кровоостанавливающего жгута является простым и надежным способом временной остановки кровотечения, однако вместе с несомненными достоинствами он не лишен и недостатков. Жгут прекращает кровоток не только по поврежденному магистральному сосуду, но и по всем его коллатералям, венам конечности ниже наложения жгута. В отсутствие притока оксигенированной крови обмен веществ проходит по бескислородному типу.

После снятия жгута недоокисленные продукты поступают в общий кровоток, вызывая резкий сдвиг кислотно-щелочного состояния в кислую сторону (ацидоз), понижается сосудистый тонус, развивается острая почечная недостаточность. Совокупность описанных повреждающих факторов вызывает острую сердечнососудистую, а затем и полиорганную недостаточность, обозначаемую как турникетный шок или краш-синдром. При этом создаются идеальные условия для развития анаэробной инфекции, особенно при инфицировании раны.

При излишне сильном сдавлении конечности жгутом повреждаются подлежащие ткани, в том числе и нервы, с развитием после снятия жгута невритов, невралгий, парезов.

Излишне сильное сдавление может привести к повреждению сосудов с развитием тромбоза вен и артерий. В холодное время года конечности под жгутом подвержены отморожениям. Этим объясняется ограничение во времени наложения жгута в этих условиях.

Учитывая опасности, связанные с наложением жгута, показания к его применению строго ограничены: он должен применяться только в случаях ранения магистральных сосудов, когда остановить кровотечение другими способами невозможно.

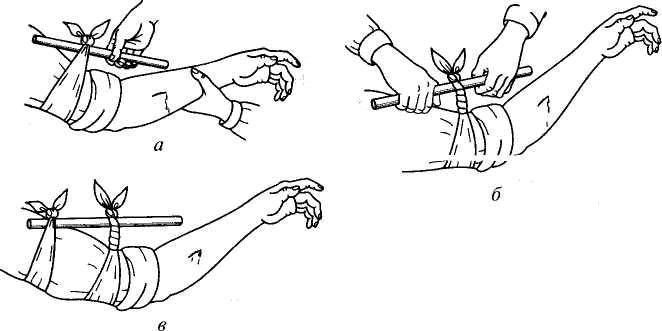

4. Закрутка. При отсутствии жгута при артериальном кровотечении можно наложить закрутку, которая изготавливается из мягкого, но прочного материал (фрагментов одежды, куска материи, мягкого брючного ремня). При этом конечности придают возвышенное положение, на уровне наложения закрутки на кожу конечности накладывают кусок ткани.

Выше раны и ближе к ней подводят полоску материала и связывают ее концы. Затем вставляют деревянную палочку и вращают ее, при этом медленно затягивают закрутку до остановки кровотечения. Свободный конец палочки фиксируют повязкой, под закрутку помещают записку с указанием даты и времени ее наложения, конечность иммобилизуют и направляют пострадавшего в медицинское учреждение. Для закрутки нельзя использовать проволоку или веревку, так как они значительно повреждают подлежащие ткани.

Рис.2. Временная остановка артериального кровотечения с помощью закрутки: а - завязывание куска ткани выше места кровотечения; б - затягивание закрутки; в - фиксация свободного конца палочки

5.Наложение кровоостанавливающего зажима в ране. На этапе первой помощи можно наложить кровоостанавливающий зажим, если в наличии имеется стерильный кровоостанавливающий зажим с кремальерой (Бильрота, Кохера или любой другой, входящий в укладку «Скорой помощи») и кровоточащий сосуд в ране хорошо видим. Сосуд захватывается зажимом, зажим застегивается, на рану вместе с зажимом накладывается асептическая повязка. При транспортировке пострадавшего в лечебное учреждение необходима иммобилизация поврежденной конечности .

Достоинствами этого метода являются простота и сохранение коллатерального кровообращения. К недостаткам можно отнести малую надежность (зажим в процессе транспортировки может расстегнуться, сорваться с сосуда или оторваться вместе с частью сосуда), возможность повреждения зажимом расположенных рядом с поврежденной артерией вен и нервов, раздавливание края поврежденного сосуда, что в последующем затрудняет наложение сосудистого шва для окончательной остановки кровотечения.

6.Тампонада. Метод заключается в тугом заполнении раны марлей, сложенной в виде салфеток, турундами или специальными тампонами. Марля, пропитываясь кровью, становится каркасом для выпадающего фибрина и формирования тромба. Тампонада раны может применяться как способ временного или постоянного гемостаза. Для временной остановки кровотечения тампонаду используют при кровотечении из крупных вен, повреждениях мелких артерий. На рану над тампоном можно наложить швы или стянуть ее лейкопластырем.

Выполнить полноценную тампонаду на этапе первой медицинской помощи при отсутствии асептических условий обезболивания можно далеко не всегда. Кроме того, бывает сложно отличить венозное кровотечение от артериального при сложной анатомии раневого канала и смешанном венозно-артериальном кровотечении. Поэтому если кровь из раны вытекает мощной, особенно в той или иной степени пульсирующей струей, следует действовать как при артериальном кровотечении, т. е. прибегнуть к наложению кровоостанавливающего жгута, которое осуществляется всегда единообразно, как при артериальном кровотечении - выше раны. Следует считать грубой ошибкой наложение жгута ниже раны.