- •Isbn5—7032—0058-х в Жуя— Евгений Нншмгевич, 1—5 содержание

- •2. Теория травматической окклюзии ..................................................... 73

- •7. Протезирование дефектов зубов вкладками ...................................... 128

- •7.3. Формирование полостей, расположенных в фиссурах

- •7.8. Формирование полостей, расположенных одновременно на

- •8. Протезирование дефектов зубов искусственными коронками............... 169

- •8.6.1. Методика подготовки зубов под фарфоровые коронки ...215

- •1. Анатомия и физиология челюстно-лицевой системы

- •1.1. Нижняя челюсть

- •1.2. Верхняя челюсть '

- •1.3. Альвеолярные отростки 1 верхней и нижней челюстей

- •1.4. Височно-нижнечелюстной сустав

- •1.1. Зубы и зубные ряды

- •1.5.1. Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов

- •1.5.2. Окклюзионная поверхность зубных рядов

- •1.6. Анатомия пародонта

- •1.6.1. Десна

- •1.6.2. Альвеолярный отросток

- •1.6.3. Период онт

- •1.6.4. Цемент

- •1.6.5. Эмаль

- •1.6.6. Дентин

- •1.6.7. Пульпа

- •1.7. Кровоснабжение и иннервация пародонта

- •1.8. Физиология пародонта

- •1.8.1. Функции пародонта

- •1.8.2. Резервны* силы пародонта

- •1.8.3. Биомеханика пародонта

- •1.9. Мышцы челюстно-лицевой системы

- •1.9.1. Мимически* мышцы

- •1.9.2. Жевательные мышцы

- •1.10. Абсолютная сила жевательных мышц

- •1.1 «.Жевательное давление

- •1.12. Окклюзия и артикуляция

- •1.12.1. Виды окклюзии

- •1.12.3. Взаимоотношение между зубными рядами (прикус)

- •1.12.4. Физиологические прикусы

- •1.12.5. Патологически» прикусы

- •(.13. Биомеханика нижней челюсти

- •1.13.1. Вертикальны» движения нижней челюсти

- •1.13.2. Сагиттальны» движения нижней челюсти

- •1.13.3. Трансверзальные движения нижней челюсти

- •1.14. Жевание

- •2. Теория травматической окклюзии

- •2.1. Терминология

- •2.2. Классификация травматической окклюзии

- •2.3. Состояние пародонта при нарушении функции

- •2.4. Парафункции

- •1) Сжатие зубов; 2) беспищевое жевание; 3) скрежетание зубами (бруксизм).

- •3. Подготовка полости рта к протезированию

- •4. Реакция пародонта на препарирование зубов

- •5. Обезболивание при препарировании зубов под различные виды несъемных протезов

- •1. При инфильтрационной анестезии как на верхней, так и на нижней челюсти предпочтение следует отдать лидокаину.

- •1 .Транквилизаторы могут применяться в клиниках с хорошо оборудованными залами ожидания, где больные находятся под наблюдением медицинского персонала после приема врача

- •6. Материаловедение &.1.0ттискные материалы

- •5) Размягчаться при температуре, не грозящей ожогом слизистой оболочки; 6) легко вводиться и выводиться из полости рта;

- •7) Не слишком быстро или медленно отвердевать, позволяя врачу провести все необходимые функциональные пробы;

- •8) Не соединяться с гипсом модели и легко отделяться от нее;

- •6.1.1. Гипс

- •6.1.2. Материалы на основ» окиси цинка и эвгенола (гваякола)

- •6.1.3. Эластичные оттискны* материалы

- •6.1.4. Термопластичны* оттискные материалы

- •6.1.5. Выбор оттискной ложки

- •1) Смазанность рельефа, обусловленная качеством оттискного материала или попаданием слюны;

- •6.2. Базисные пластмассы

- •1. Активация молекул мономера (разрыв двойных связей, распад инициатора на радикалы, имеющие свободные валентности, по месту которых и происходит рост полимерных цепей).

- •3. Окончание процесса полимеризации, обрыв полимерной цепи при прекращении действия факторов, вызывающих полимеризацию.

- •6.3. Самотвердеющие пластмассы. Полимеризация пластмасс холодного отвердения

- •Особенности полимеризации самотвердеющих пластмасс:

- •1. Сплав расплавляют, выливают в воду для образования гранул (мелких зерен), гранулы заливают разбавленной азотной

- •6.S.Материалы для получения огнеупорных моделей

- •6.6. Моделировочные материалы (воски, восковые композиции)

- •6.7. Стоматологические фарфоровые массы. Ситаллы

- •Виды стоматологического фарфора

- •6.8. Виды искусственных зубов

- •6.9. Флюсы и отбелы. Электрополировка зубных протезов

- •6.10. Естественные и искусственные абразивные материалы

- •6.11. Некоторые обозначения, употребляемые в зуботехническом материаловедении

- •1) Соляная кислота техническая;

- •2) Соляная кислота химически чистая.

- •1) Кристобаллит-песок;

- •2) Кристобаллит пылевидный.

- •Каолин — природное соединение кремния (белая глина):

- •7. Протезирование дефектов зубов вкладками

- •7. (.Классификация дефектов зубов

- •7.2. Общие принципы формирования полостей для вкладок

- •7.3. Формирование полостей, расположенных в фиссурах и ямках боковых зубов

- •7.4. Формирование полостей, расположенных в фиссурах и ямках передних зубов

- •7.S.Формирование полостей, расположенных на контактных/ поверхностях передних и боковых зубов /

- •Значительно чаще встречаются полости, расположенные

- •7.6. Формирование полостей, расположенных в придесневой части зуба (пришеечные полости)

- •7.7. Формирование полостей, расположенных одновременно на жевательной и боковой поверхностях премоляров и моляров

- •7.8. Формирование полостей, расположенных одновременно на режущем крае и боковой поверхности резцов и клыков

- •7.9. Клинические и лабораторные приемы протезирования вкладками

- •7.9.1. Технология вкладок

- •7.9.2. Проверка и фиксация вкладок

- •8. Протезирование дефектов зубов искусственными коронками

- •8.1. Общие показания к протезированию искусственными коронками

- •1. Для восстановления анатомической формы и цвета коронок естественных зубов, нарушенных в результате различных патологических состояний: врожденных (наследственные пора-:

- •3. Для фиксации протезов и различных лечебных аппаратов (улучшение фиксации протеза достигается путем получения более выраженного экватора зуба на искусственной коронке).

- •4. При ортопедическом лечении заболеваний пародонта — для конструирования шин, состоящих из нескольких искусственных коронок.

- •5. При деформации зубных рядов, когда сместившиеся зубы после укорочения или исправления формы необходимо покрыть искусственными коронками.

- •8.2. Требования, предъявляемые к полным искусственным коронкам

- •8.3. Меры безопасности при подготовке зубов под искусственные коронки

- •«.4. Клинические и лабораторные приемы протезирования штампованными металлическими коронками

- •8.4.1. Методика подготовки зубов под искусственны* штампованны* металлически* коронки

- •8.4.2. Ошибки при подготовке зубов под штампованные коронки и их предупреждение

- •8.4.3. Получение оттиска для изготовления штампованной коронки

- •8.4.4. Определение центрального соотношения челюстей

- •Ко второй группе относятся зубные ряды, в которых coxpaw нилась часть зубов-антагонистов, однако количество таких зубоА;

- •8.4.5. Технология штампованной металлической коронки

- •8.4.6. Проверка качества изготовления штампованной коронки

- •8.4.7. Укрепление искусственной коронки на опорном зубе

- •8.5. Клинические и лабораторные приемы протезирования пластмассовыми коронками

- •8.5.1. Подготовка зубов под пластмассовые коронки

- •8.5.2. Технология пластмассовой коронки

- •8.5.3. Наложение пластмассовой коронки

- •8.6. Клинические и лабораторные приемы протезирования фарфоровыми коронками

- •8.6.1. Методика подготовки зубов под фарфоровые коронки

- •1. Подготовленный под фарфоровую коронку зуб должен сохранять присущую ему анатомическую форму, отражающую индивидуальные и возрастные особенности.

- •8.6.3. Технология фарфоровой коронки

- •8.6.4. Проверка и наломсми* фарфоровой коронки

- •8.7. Клинические и лабораторные приемы протезирования металлокерамическими коронками

- •8.7.1. Показания к применению металлокерамических искусственных коронок

- •8.7.2. Способы изготовления временных (провизорных) коронок

- •8.7.2. Подготовка зубов под металлокерамические коронки

- •8.7.4. Методика получения оттисков

- •8.7.5. Технология м«тамок«рамич«скмх искусст—нмых коронок

- •8.7.6. Проверка литого колпачка

- •8.7.7. Технология фарфорового покрытия

- •8.7.8. Проверка м«таллок«рамической коронки

- •8.7.9. Гяазуровами« керамического покрытия

- •8.7.10. Наложение металлокерамической коронки

- •В.1. Клинические и лабораторные приемы протезирования металлопластмассовыми коронками

- •8.8.1. Клинические и лабораторные приемы протезирования штампованной комбинированной коронкой

- •8.8.2. Клинически* и лабораторные приемы протезирования литыми комбинированными коронками

- •В.«. Клинические и лабораторные приемы протезирования телескопическими коронками

- •8.10. Клинические и лабораторные приемы протезирования полукоронками

- •9. Протезирование при полном разрушении коронок зубов

- •9.1. Подготовка культи и канала корня

- •9.2. Протезирование штифтовым зубом по ричмонду

- •9.3. Протезирование штифтовым зубом с вкладкой по ильиной-маркосян

- •9.4. Протезирование комбинированной коронкой по штифтом по ахмедову

- •9.5. Стандартные штифтовые зубы

- •9.6. Протезирование штифтовым зубом с искусственной культей

- •10. Протезирование мостовидными протезами

- •10.1. Биомеханика мостовидных протезов

- •10.2. Основные принципы конструирования мостовидных протезов

- •10.3. Показания к протезированию мостовидными протезами

- •Ко*ффициенты выносливости пародонта, выведенные из «пощади поверхности корней зубов

- •Коэффициенты выносливости пародонта зубов в зависимости от отмени атрофии лунки

- •10.4. Клинические и лабораторные приемы протезирования мостовидными протезами

- •10.4.1. Протезирование паяным цельнометаллическим мостовидным протезом

- •10.4.2. Протезирование паяным комбинированным мостовидным протезом

- •10.4.3. Протезирование цмьнолитым комбинированным мостовидным протезом с облицовкой из пластмассы

- •10.4.4. Протезирование металлокерамическим мостовидным протезом

- •10.4.5. Протезирование мостовидным протезом из пластмассы

- •10.4.6. Протезирование мостовидным протезом с опорой на вкладках

- •10.4.7. Протезирование мостовидным протезом с опорой на штифтовых искусственных коронках

- •10.4.8. Протезирование мостовидным протезом с опорой на кольцах

- •10.4.9. Протезирование адгезивным мостовидиым протезом

- •10.4.10. Протезирование составным мостовмдным протезом

- •Библиография

- •17. Г е р н е р м. М., Нападов м. А., Каральиик д.М. Материаловедение в стоматологии. М., 19в4.

- •19. Г у р и н н. А., Петрович ю. А., л е б к о в а н. П. Ультраструктура развивающейся эмали зубов человека // Стоматология. 1986. № 5 с. 7—9.

- •20. Дойников а. И., с и н и ц ы н в- д- Зуботехническое материаловедение. М.: Медицина, 1986.

- •45. Ортопедическая стоматология: Учебник / Под ред. В. Н. Копейнина. М.: Медицина, 1988.

- •46.Паиикаровский в. В., Каламкаров х.А., Жаханги-ров а. И др. Состояние пародонта при экспериментальном бруксизме // Стоматология. 1991.Ne6.С. 4—8.

- •48. Пантелеев в.Д. Особенности протезирования дефектов зубных рядов у больных с парафункциями жевательных мышц: Дисс. Канд. Мед. Наук. Калинин,1988.

- •54. Пособие по фантомному курсу ортопедической стоматологии: Уч.-метод. Пособие / е. И. Гвврилов, б. С. Клюев, т. В. Безвестный, е. Н. Жулев. М.,1990.

- •92. Fг о h I iс h e., Korber e. Die Planung der Prothetrechen Versorgung des Luckengebisses. Leipzig, 1970.

8.4.5. Технология штампованной металлической коронки

Гипсовые модели, фиксированные в артикуляторе, осматривают и проверяют степень разобщения подготовленного зуба с антагонистами. Глазным скальпелем удаляют гипс, нарушающий четкость контуров шейки зуба. Гравировка проводится осторожно во избежание повреждения пришеечной части зуба. При недостаточно аккуратном удалении лишнего гипса происходит сокращение ее периметра или, наоборот, расширение. Не следует углублять десневой карман, необходимо лишь обозначить его точные контуры. Если межзубные промежутки не про-снялись оттискным материалом и заполнены гипсом, его осторожно удаляют тонкой пилкой или глазным скальпелем. Контуры десневого края должны быть отчетливо выражены по всему периметру шейки зуба. Остро заточенным химическим карандашом очерчивают клиническую шейку зуба (рис. 62). Полученная линия будет служить ориентиром для определения длины и ширины края коронки, а также степени погружения ее в десневой карман

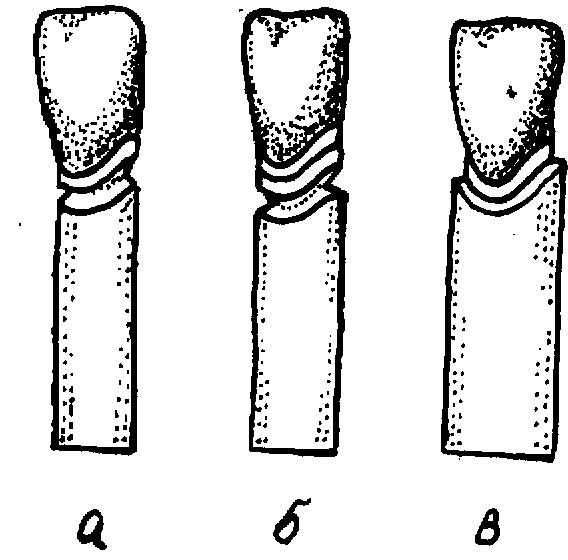

Рис 62. Подготовка придесиевой части гипсового зуба для изготовления штампованной коронки:

ч — уавировка шейки зуба скальпелем, 6 — еио1опорною зуба с четко обозначенным контуром шейки, в — обозначение шейки химическим карандашом

195

Анатомическую форму искусственной коронки восстанав-ливают специальным моделировочным воском. Для получения первого слоя на культю гипсового зуба наливают кипящий воск. Гипсовую модель удерживают цоколем вверх, а кончик шп«-;

теля с кипящим воском прикладывают под небольшим углом к поверхности зуба от шейки к режущему краю или жевательной поверхности. Это позволяет предупредить пЬпадаиие расплав* ленного воска на область шейки и сохранить точность ее кон* туров. Кроме того, кипящий воск обеспечивает надежное сцеп* ' ление с гипсом. Наслаивая расплавленный воск на поверхность \ гипсового зуба, добиваются увеличения объема, необходимого ;

для восстановления анатомической формы. Для получения ог- '.{ печатка зубов-антагонистов на моделируемом зубе их окклюзионную поверхность смазывают тонким слоем масла, вазелин* j или просто смачивают водой. Получив на теплом воске отпеч*- | ток антагонистов, переходят к моделировке искусственной ко' :

Рис.

63. Моделировка штампованной коронки.

На культе препарированного зуба из

гипса показан слой воска (точечная

штриховка), уменьшенный в объеме по

сравнению с размерами естественного

зуба на толщину штампованной коронки

(обозначена сплошной линией)

также на толщину металла. В тех участках, которые в силу разрушения или чрезмерного стирания коронки требуют восстановления размеров или контуров зуба, моделирование осуществляется также с учетом толщины будущей коронки. После 196

восстановления анатомической формы воском переходят к изготовлению гипсового и металлического штампов.

Смоделированный зуб вырезают из гипсовой модели. Ко-ронковая часть зуба по направлению продольной оси должна иметь продолжение примерно на высоту еще двух коронок. Толщина так называемой корневой части гипсового штампа должна точно соответствовать профилю поперечного сечения в области шейки. Сужение или расширение этой части штампа приведет к изготовлению искусственной коронки с входным отверстием неточного размера, отличающегося от размеров шейки естественного зуба.

Рис.

64. Разметка

гипсового штампа:

а

— тнавка сделана на расстоянии 1мм от

клинической шейки зуба; в — канавка на

расстоянии 2 мм

от клинической шейки зуба;

»

— гипсовый штамп со ступенькой

уточнить длину ее по второй линии, нанесенной химическим карандашом. Предварительно созданный запас длины значитель-"о уменьшает вероятность чрезмерного укорочения коронки и обеспечивает таким образом наибольшую точность при изготовлении протеза.

Наименее удачным, на наш взгляд, следует признать способ, при котором, отступив от линии клинической шейки зуба на

**м, вместо канавки делают ступеньку, а корневую часть гипсового штампа расширяют на 0,5—1 мм. При этом край коронки "опадает на расширенную корневую часть гипсового штампа, т0Утрудняет точное изготовление ее по длине и ширине.

Независимо от избранного способа шпателем удаляют и». лишки гипса во всей пришеечной части, на которой осуществляв. ется разметка, и придают ей равный с контуром шейки профиле' поперечного сечения < 1

Таким образом, правила изготовления гипсового штамп* предусматривают точное формирование края искусственной коронки нужной длины и ширины Увеличение диаметра шей«И гипсового зуба приводит к получению широкой коронки, уменьшение диаметра дает узкую коронку, а несоблюдение прав»(л ;

определения длины коронки может привести к ее чрезмернее! му удлинению или укорочению после окончательной штамг повки

По гипсовым штампам готовят металлические штампы (рис 65) Для получения из металла точной копии гипсовокр штампа его сначала замачивают в воде или в водном растворе конторского клея В резиновое кольцо диаметром 3—4 см и

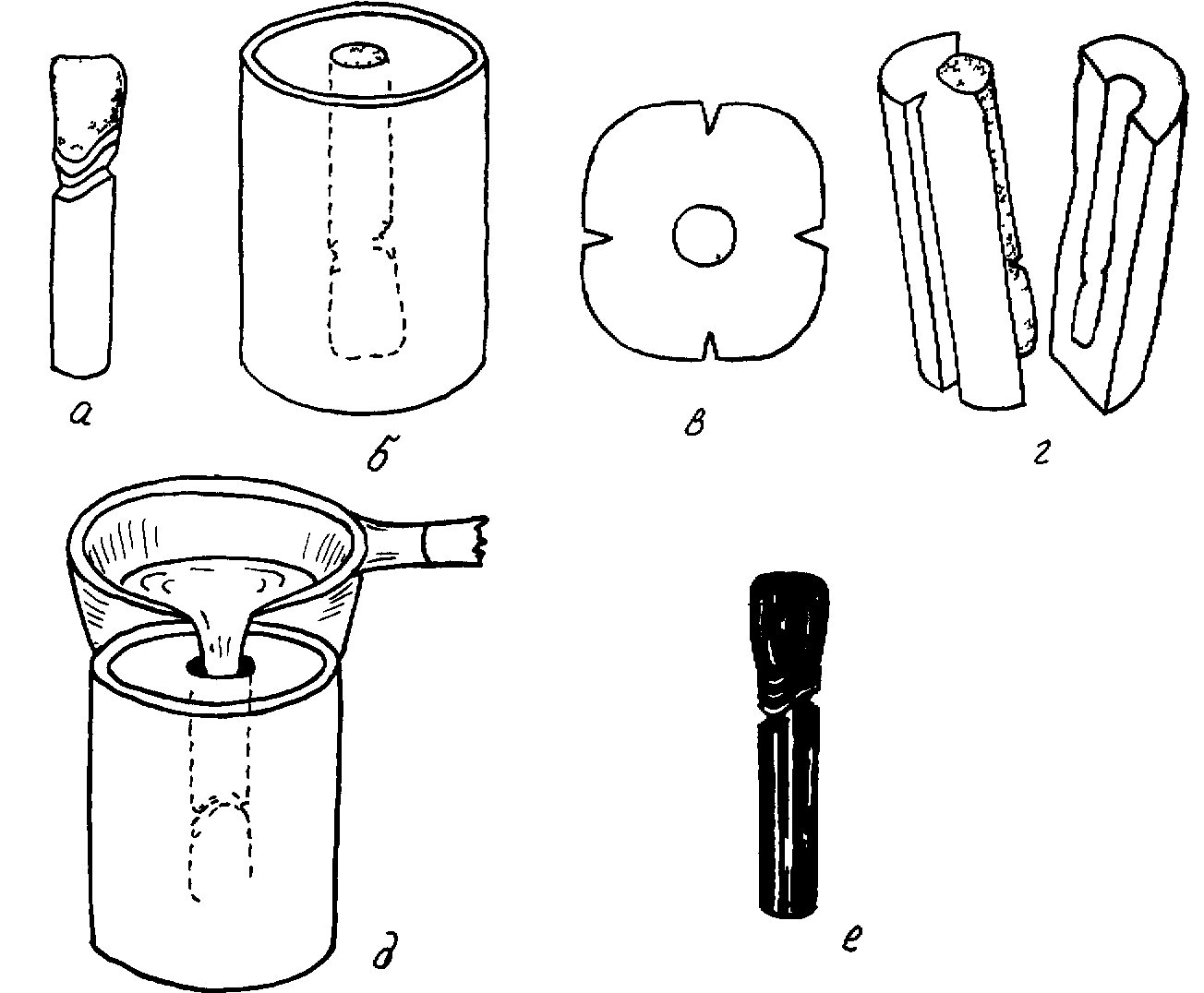

Рис 65 Получение металлического штампа а — гипсом» штамп, б — гипсовый штамп я резиновом кольце в — гипсовый блок с гипсовым штампом, г — расколотый гипсовый блок, д — заполнение гипсовою блока формы легкоплавким сплавам, е — металлический штамп

высотой 4—5 см наливают жидкий гипс Влажный гипсовый штамп предварительно обмазывают тонким слоем гипса, вынимая и вновь погружая в него, а затем полностью помещают в жидкий гипс так, чтобы штамп был расположен строго вертикально и находился в самом центре резинового кольца Такое положение облегчает выведение гипсового штампа из формы и обеспечивает сохранение ее точности

Затвердевший гипсовый блок выталкивают из резинового кольца Затем придают блоку форму прямоугольника и на двух противолежащих сторонах делают клиновидные продольные бороздки глубиной 3—4 мм, оставляя слой до гипсового штампа не менее 3—5 мм Продольные углубления должны быть ориентированы на гипсовый штамп так, чтобы линия излома прошла строго через его середину Для раскалывания гипсовой формы ее кладут на ладонь левой руки, а лезвие ножа для гипса вставляют в продольную клиновидную бороздку Рычагооб-разным движением раскалывают гипсовый блок и извлекают из него гипсовый штамп Если линия излома окажется смещенной, извлечение гипсового штампа из формы может быть затруднено В этом случае на той половине формы, где остался гипсовый штамп, делают дополнительную клиновидную борозду строго в направлении штампа и раскалывают по ней оставшуюся часть гипсового блока После освобождения гипсового штампа все части гипсовой формы складывают, помещают в резиновое кольцо и заливают ее расплавленным легкоплавким сплавом (65—95°С)

Для изготовления одной искусственной коронки отливают два металлических штампа Первый, как наиболее точный, используют для окончательной штамповки, а второй, менее точный из-за потери кусочков гипсовой формы при повторном ее складывании, — для предварительной штамповки Потеря кусочков гипсовой формы при складывании ее частей приводит к образованию на поверхности металлического штампа неровностей, которые удаляют напильником Неаккуратное снятие наплывов на металлическом штампе может привести к искажению контуров шейки и потере точности профиля ее поперечного сечения В области канавки или жевательной поверхности лишний сплав удаляют борами или дисками, стараясь максимально восстановить точность рельефа металлического штампа

Штампованные коронки из нержавеющей стали готовят из "^Дартных металлических гильз разного диаметра и толщины (0,20—0,28 мм), а штампованные коронки из сплавов золота или платины делают из дисков соответствующего сплава диаметром ^З—ЗО мм и толщиной 0,25—0,28 мм, которые с помощью специальных аппаратов "Самсон" или "Шарп" превращают в металлические гильзы

199

iS В соответствии с диаметром коронки металлического чпаМЗ' па подбирают металлическую гильзу. Если подобрать ее vjjf | удается, с помощью аппаратов для протягивания дисков или nat | заготовок большего диаметра получают гильзу нужного размв* 1 pa. Для восстановления свойств сплава 'после протягиванмЦ | гильз, в частности для получения необходимой пластичности^ | ковкости, их подвергают термической обработке. Гильзу иУ сплава золота нагревают над пламенем газовой горелки иИМ спиртовки до красного цвета. Стальную гильзу нагревают н^' пламенем паяльной лампы до 700—800°С с последующим вМ& лаждением до комнатной температуры. '"'w

Штамповку коронки осуществляют в два этапа. Первый —• предварительная штамповка — заключается в придании металлической гильзе ориентировочной формы будущей коронки.,' Сначала на специальной зуботехнической наковальне с по' мощью рогового для золота и металлического для стали моло-1 точка придают металлической гильзе приближенную к форме передних или боковых зубов конфигурацию. Для того чтобы из"' бежать образования складок металла, удары молоточка долж-ны быть направлены от жевательной поверхности или режущего края, обозначающихся на дне гильзы при контакте с соответствующими выступами наковальни. Удары наносят по углу гиль-' зы в месте перехода дна в боковые стенки по всему периметру равномерно, а сила их возрастает по мере проявления анатомической формы.

Обозначив контуры режущего края или жевательной поверхности на металлической гильзе с помощью наковальни, переходят • к предварительной штамповке на металлическом штампе. Для этого на специальной свинцовой "подушке" наколачивают гильзу на металлический штамп (второй, менее точный), отмечают ее края на штампе, снимают и укорачивают до канавки. Затем вновь надевают ее на металлический штамп и, удерживая его кусачками, придают анатомическую форму будущей коронке ударами молоточка по всей гильзе, от жевательной поверхности до края. При штамповке гильза вытягивается, плотнее прилегает к поверхности штампа и более точно повторяет его форму.

На втором этапе металлической заготовке придается точная форма металлического штампа, то есть осуществляется окончательная штамповка. Она проводится на более точном штампе, который был первым отлит по гипсовой форме. Перед окончательной штамповкой гильзу из нержавеющей стали вновь подвергают обжигу, а гильзу из сплава золота перед термической обработкой кипятят в 40—50%-ном растворе хлористоводород-ной или азотной кислоты'для удаления следов свинца. Присутст-

200

вие последнего на золоте делает его хрупким, что приводит к образованию трещин при штамповке.

На первый металлический штамп надевают предварительно отштампованную коронку, обертывают пергаментной бумагой или тканью для предохранения от попадания мольдина между коронкой и штампом и помещают в специальный пресс для штамповки. Находящийся в прессе мольдин или каучук выполняет роль контрштампа, передающего давление от пресса на металлический штамп. Усилие, развиваемое в прессе, передается на металлическую гильзу и способствует точному прилеганию ее к поверхности металлического штампа (наружная штамповка по Паркеру).

Если предварительная штамповка была проведена неточно, при окончательной штамповке на поверхности коррнки могут появиться складки. Разглаживая их ударами молоточка, получают, как правило, расширенную коронку, что подтверждает необходимость тщательного проведения предварительной штамповки. Коронка, отштампованная без складок, удаляется со штампа путем его' расплавления в специальной металлической ложке. Отштампованную коронку вновь подвергают термической обработке и уточняют ее длину на гипсовом штампе. Перед проверкой в полости рта коронку отбеливают, промывают водой и на гипсовом штампе передают в клинику.

С целью создания наиболее точной копии естественного зуба Л. А. Петрова и В. Г. Лопатников (1988) разработали иной способ изготовления штампованных коронок. Слепок с опорного зуба снимают до его препарирования. После отливки модели изготавливают два металлических штампа и контрштамп. Затем коронковые части металлических штампов равномерно уменьшают в объеме на толщину металлической коронки путем травления в концентрированной азотной кислоте и осуществляют штамповку коронок. После изготовления искусственной коронки подготавливают опорный зуб в соответствии с правилами. Проверяют качество изготовленной коронки и, если она отвечает требованиям, укрепляют ее на опорном зубе цементом.

Как считают авторы, этот способ позволяет точно воспроизвести анатомическую форму опорных зубов, сохранить межзубные контакты, снизить трудоемкость и уменьшить сроки изготовления штампованных коронок за счет сокращения клинических приемов для определения центральной окклюзии и моделирования зубов. Кроме того, как отмечают авторы, препарирование опорных зубов непосредственно перед проверкой готовых коронок при изготовлении мостовидных протезов сокращает период неблагоприятного воздействия внешних факторов на подготовленные зубы.

201

i

Мы согласны с авторами в том, что этот метод позволяет практически точно воспроизвести анатомическую форму естест^ венного зуба на штампованной коронке. Однако, на наш взгляду метод имеет и существенные недостатки. Он неудобен при воет становлении частично разрушенных зубов, когда приходите». :

прибегать к моделировке воском разрушенной части зуб»;

Кроме того, вызывает сомнение точность получаемых таким способом коронок. Дело в том, что растворение сплава штампа на толщину коронки происходит также и в области шейки зуба»;

Это приведет к сужению коронки и вызовет затруднение пр» наложении. Погружение же в кислоту металлического штамп» до шейки приведет к образованию ступеньки или появлению нем-ровного участка, требующего механической коррекции. По* следнее также может нарушить анатомическую форму и раз-мер штампованной коронки. ,