- •Isbn5—7032—0058-х в Жуя— Евгений Нншмгевич, 1—5 содержание

- •2. Теория травматической окклюзии ..................................................... 73

- •7. Протезирование дефектов зубов вкладками ...................................... 128

- •7.3. Формирование полостей, расположенных в фиссурах

- •7.8. Формирование полостей, расположенных одновременно на

- •8. Протезирование дефектов зубов искусственными коронками............... 169

- •8.6.1. Методика подготовки зубов под фарфоровые коронки ...215

- •1. Анатомия и физиология челюстно-лицевой системы

- •1.1. Нижняя челюсть

- •1.2. Верхняя челюсть '

- •1.3. Альвеолярные отростки 1 верхней и нижней челюстей

- •1.4. Височно-нижнечелюстной сустав

- •1.1. Зубы и зубные ряды

- •1.5.1. Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов

- •1.5.2. Окклюзионная поверхность зубных рядов

- •1.6. Анатомия пародонта

- •1.6.1. Десна

- •1.6.2. Альвеолярный отросток

- •1.6.3. Период онт

- •1.6.4. Цемент

- •1.6.5. Эмаль

- •1.6.6. Дентин

- •1.6.7. Пульпа

- •1.7. Кровоснабжение и иннервация пародонта

- •1.8. Физиология пародонта

- •1.8.1. Функции пародонта

- •1.8.2. Резервны* силы пародонта

- •1.8.3. Биомеханика пародонта

- •1.9. Мышцы челюстно-лицевой системы

- •1.9.1. Мимически* мышцы

- •1.9.2. Жевательные мышцы

- •1.10. Абсолютная сила жевательных мышц

- •1.1 «.Жевательное давление

- •1.12. Окклюзия и артикуляция

- •1.12.1. Виды окклюзии

- •1.12.3. Взаимоотношение между зубными рядами (прикус)

- •1.12.4. Физиологические прикусы

- •1.12.5. Патологически» прикусы

- •(.13. Биомеханика нижней челюсти

- •1.13.1. Вертикальны» движения нижней челюсти

- •1.13.2. Сагиттальны» движения нижней челюсти

- •1.13.3. Трансверзальные движения нижней челюсти

- •1.14. Жевание

- •2. Теория травматической окклюзии

- •2.1. Терминология

- •2.2. Классификация травматической окклюзии

- •2.3. Состояние пародонта при нарушении функции

- •2.4. Парафункции

- •1) Сжатие зубов; 2) беспищевое жевание; 3) скрежетание зубами (бруксизм).

- •3. Подготовка полости рта к протезированию

- •4. Реакция пародонта на препарирование зубов

- •5. Обезболивание при препарировании зубов под различные виды несъемных протезов

- •1. При инфильтрационной анестезии как на верхней, так и на нижней челюсти предпочтение следует отдать лидокаину.

- •1 .Транквилизаторы могут применяться в клиниках с хорошо оборудованными залами ожидания, где больные находятся под наблюдением медицинского персонала после приема врача

- •6. Материаловедение &.1.0ттискные материалы

- •5) Размягчаться при температуре, не грозящей ожогом слизистой оболочки; 6) легко вводиться и выводиться из полости рта;

- •7) Не слишком быстро или медленно отвердевать, позволяя врачу провести все необходимые функциональные пробы;

- •8) Не соединяться с гипсом модели и легко отделяться от нее;

- •6.1.1. Гипс

- •6.1.2. Материалы на основ» окиси цинка и эвгенола (гваякола)

- •6.1.3. Эластичные оттискны* материалы

- •6.1.4. Термопластичны* оттискные материалы

- •6.1.5. Выбор оттискной ложки

- •1) Смазанность рельефа, обусловленная качеством оттискного материала или попаданием слюны;

- •6.2. Базисные пластмассы

- •1. Активация молекул мономера (разрыв двойных связей, распад инициатора на радикалы, имеющие свободные валентности, по месту которых и происходит рост полимерных цепей).

- •3. Окончание процесса полимеризации, обрыв полимерной цепи при прекращении действия факторов, вызывающих полимеризацию.

- •6.3. Самотвердеющие пластмассы. Полимеризация пластмасс холодного отвердения

- •Особенности полимеризации самотвердеющих пластмасс:

- •1. Сплав расплавляют, выливают в воду для образования гранул (мелких зерен), гранулы заливают разбавленной азотной

- •6.S.Материалы для получения огнеупорных моделей

- •6.6. Моделировочные материалы (воски, восковые композиции)

- •6.7. Стоматологические фарфоровые массы. Ситаллы

- •Виды стоматологического фарфора

- •6.8. Виды искусственных зубов

- •6.9. Флюсы и отбелы. Электрополировка зубных протезов

- •6.10. Естественные и искусственные абразивные материалы

- •6.11. Некоторые обозначения, употребляемые в зуботехническом материаловедении

- •1) Соляная кислота техническая;

- •2) Соляная кислота химически чистая.

- •1) Кристобаллит-песок;

- •2) Кристобаллит пылевидный.

- •Каолин — природное соединение кремния (белая глина):

- •7. Протезирование дефектов зубов вкладками

- •7. (.Классификация дефектов зубов

- •7.2. Общие принципы формирования полостей для вкладок

- •7.3. Формирование полостей, расположенных в фиссурах и ямках боковых зубов

- •7.4. Формирование полостей, расположенных в фиссурах и ямках передних зубов

- •7.S.Формирование полостей, расположенных на контактных/ поверхностях передних и боковых зубов /

- •Значительно чаще встречаются полости, расположенные

- •7.6. Формирование полостей, расположенных в придесневой части зуба (пришеечные полости)

- •7.7. Формирование полостей, расположенных одновременно на жевательной и боковой поверхностях премоляров и моляров

- •7.8. Формирование полостей, расположенных одновременно на режущем крае и боковой поверхности резцов и клыков

- •7.9. Клинические и лабораторные приемы протезирования вкладками

- •7.9.1. Технология вкладок

- •7.9.2. Проверка и фиксация вкладок

- •8. Протезирование дефектов зубов искусственными коронками

- •8.1. Общие показания к протезированию искусственными коронками

- •1. Для восстановления анатомической формы и цвета коронок естественных зубов, нарушенных в результате различных патологических состояний: врожденных (наследственные пора-:

- •3. Для фиксации протезов и различных лечебных аппаратов (улучшение фиксации протеза достигается путем получения более выраженного экватора зуба на искусственной коронке).

- •4. При ортопедическом лечении заболеваний пародонта — для конструирования шин, состоящих из нескольких искусственных коронок.

- •5. При деформации зубных рядов, когда сместившиеся зубы после укорочения или исправления формы необходимо покрыть искусственными коронками.

- •8.2. Требования, предъявляемые к полным искусственным коронкам

- •8.3. Меры безопасности при подготовке зубов под искусственные коронки

- •«.4. Клинические и лабораторные приемы протезирования штампованными металлическими коронками

- •8.4.1. Методика подготовки зубов под искусственны* штампованны* металлически* коронки

- •8.4.2. Ошибки при подготовке зубов под штампованные коронки и их предупреждение

- •8.4.3. Получение оттиска для изготовления штампованной коронки

- •8.4.4. Определение центрального соотношения челюстей

- •Ко второй группе относятся зубные ряды, в которых coxpaw нилась часть зубов-антагонистов, однако количество таких зубоА;

- •8.4.5. Технология штампованной металлической коронки

- •8.4.6. Проверка качества изготовления штампованной коронки

- •8.4.7. Укрепление искусственной коронки на опорном зубе

- •8.5. Клинические и лабораторные приемы протезирования пластмассовыми коронками

- •8.5.1. Подготовка зубов под пластмассовые коронки

- •8.5.2. Технология пластмассовой коронки

- •8.5.3. Наложение пластмассовой коронки

- •8.6. Клинические и лабораторные приемы протезирования фарфоровыми коронками

- •8.6.1. Методика подготовки зубов под фарфоровые коронки

- •1. Подготовленный под фарфоровую коронку зуб должен сохранять присущую ему анатомическую форму, отражающую индивидуальные и возрастные особенности.

- •8.6.3. Технология фарфоровой коронки

- •8.6.4. Проверка и наломсми* фарфоровой коронки

- •8.7. Клинические и лабораторные приемы протезирования металлокерамическими коронками

- •8.7.1. Показания к применению металлокерамических искусственных коронок

- •8.7.2. Способы изготовления временных (провизорных) коронок

- •8.7.2. Подготовка зубов под металлокерамические коронки

- •8.7.4. Методика получения оттисков

- •8.7.5. Технология м«тамок«рамич«скмх искусст—нмых коронок

- •8.7.6. Проверка литого колпачка

- •8.7.7. Технология фарфорового покрытия

- •8.7.8. Проверка м«таллок«рамической коронки

- •8.7.9. Гяазуровами« керамического покрытия

- •8.7.10. Наложение металлокерамической коронки

- •В.1. Клинические и лабораторные приемы протезирования металлопластмассовыми коронками

- •8.8.1. Клинические и лабораторные приемы протезирования штампованной комбинированной коронкой

- •8.8.2. Клинически* и лабораторные приемы протезирования литыми комбинированными коронками

- •В.«. Клинические и лабораторные приемы протезирования телескопическими коронками

- •8.10. Клинические и лабораторные приемы протезирования полукоронками

- •9. Протезирование при полном разрушении коронок зубов

- •9.1. Подготовка культи и канала корня

- •9.2. Протезирование штифтовым зубом по ричмонду

- •9.3. Протезирование штифтовым зубом с вкладкой по ильиной-маркосян

- •9.4. Протезирование комбинированной коронкой по штифтом по ахмедову

- •9.5. Стандартные штифтовые зубы

- •9.6. Протезирование штифтовым зубом с искусственной культей

- •10. Протезирование мостовидными протезами

- •10.1. Биомеханика мостовидных протезов

- •10.2. Основные принципы конструирования мостовидных протезов

- •10.3. Показания к протезированию мостовидными протезами

- •Ко*ффициенты выносливости пародонта, выведенные из «пощади поверхности корней зубов

- •Коэффициенты выносливости пародонта зубов в зависимости от отмени атрофии лунки

- •10.4. Клинические и лабораторные приемы протезирования мостовидными протезами

- •10.4.1. Протезирование паяным цельнометаллическим мостовидным протезом

- •10.4.2. Протезирование паяным комбинированным мостовидным протезом

- •10.4.3. Протезирование цмьнолитым комбинированным мостовидным протезом с облицовкой из пластмассы

- •10.4.4. Протезирование металлокерамическим мостовидным протезом

- •10.4.5. Протезирование мостовидным протезом из пластмассы

- •10.4.6. Протезирование мостовидным протезом с опорой на вкладках

- •10.4.7. Протезирование мостовидным протезом с опорой на штифтовых искусственных коронках

- •10.4.8. Протезирование мостовидным протезом с опорой на кольцах

- •10.4.9. Протезирование адгезивным мостовидиым протезом

- •10.4.10. Протезирование составным мостовмдным протезом

- •Библиография

- •17. Г е р н е р м. М., Нападов м. А., Каральиик д.М. Материаловедение в стоматологии. М., 19в4.

- •19. Г у р и н н. А., Петрович ю. А., л е б к о в а н. П. Ультраструктура развивающейся эмали зубов человека // Стоматология. 1986. № 5 с. 7—9.

- •20. Дойников а. И., с и н и ц ы н в- д- Зуботехническое материаловедение. М.: Медицина, 1986.

- •45. Ортопедическая стоматология: Учебник / Под ред. В. Н. Копейнина. М.: Медицина, 1988.

- •46.Паиикаровский в. В., Каламкаров х.А., Жаханги-ров а. И др. Состояние пародонта при экспериментальном бруксизме // Стоматология. 1991.Ne6.С. 4—8.

- •48. Пантелеев в.Д. Особенности протезирования дефектов зубных рядов у больных с парафункциями жевательных мышц: Дисс. Канд. Мед. Наук. Калинин,1988.

- •54. Пособие по фантомному курсу ортопедической стоматологии: Уч.-метод. Пособие / е. И. Гвврилов, б. С. Клюев, т. В. Безвестный, е. Н. Жулев. М.,1990.

- •92. Fг о h I iс h e., Korber e. Die Planung der Prothetrechen Versorgung des Luckengebisses. Leipzig, 1970.

7.4. Формирование полостей, расположенных в фиссурах и ямках передних зубов

' Бороздки и ямки передних зубов располагаются главным образом вокруг зубных бугорков с небной стороны. Наиболее ярко слепые ямки выражены на малых резцах, реже они встречаются на центральных резцах верхней челюсти и исключительно ррдко — на клыках и резцах нижней челюсти.

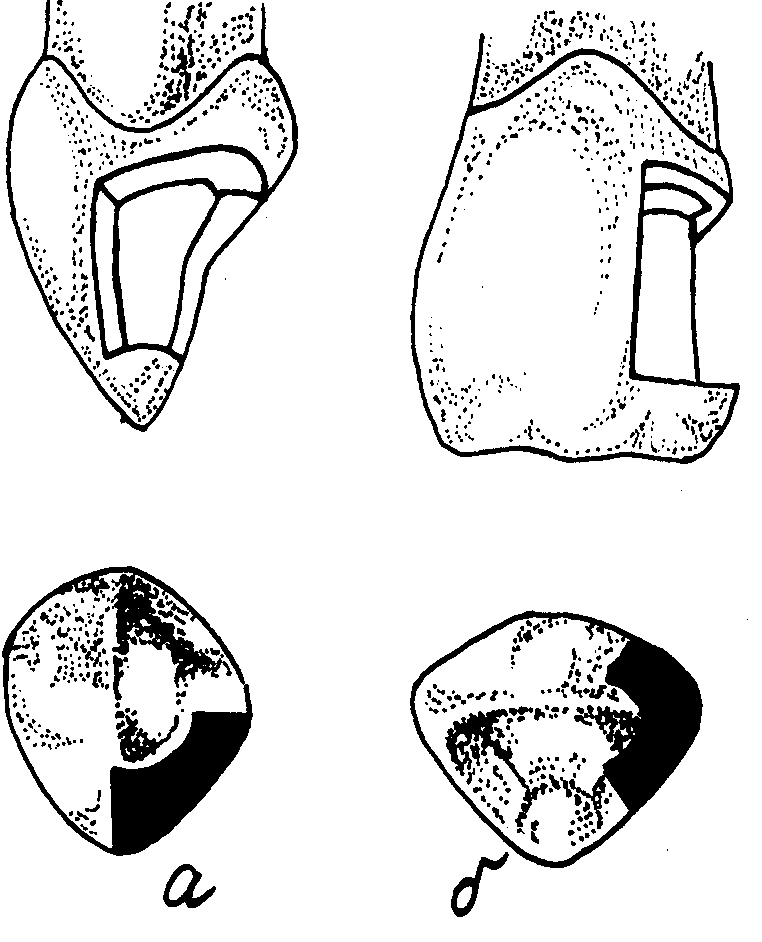

При формировании полости на небной поверхности верхних зубов необходимо соблюдать осторожность. Полость зуба близко подходит к этой поверхности и может быть легко вскрыта. Тем не менее рекомендуется формировать полость, погружающуюся в дентин. Ей придают асимметричную форму. Одновременно создаются ретенционные участки в направлении естественных углублений, что способствует предупреждению развития вторичного кариеса. Стенки полости делают отвесными к небной поверхности с учетом направления выведения восковой модели вкладки. При поражении кариесом контактных поверхностей наряду с разрушением небной, целесообразно формировать одну общую полость с перемычкой, соединяющей обе ее части между собой (рис. 41). Скос эмалевых призм готовится только на тех краях полости, которые расположены с небной стороны. На контактной поверхности фальц не делают, так как он будет мешать выведению вкладки.

Рис. 41. Полости, расположенные в фиссурах и ямках передних зубов:

a — асимметричная полость; б — обижая полость с tupeMbpwouf в — полость с ргтенционнмлш ушстшми • маяравмши естественных уиублшшв

143

7.S.Формирование полостей, расположенных на контактных/ поверхностях передних и боковых зубов /

Для полостей, расположенных на контактных поверхностях передних и боковых зубов, характерно сохранение режущего края или жевательной поверхности. Кариозный процесс на контактной поверхности развивается, как правило, при плотном .расположении рядом стоящих зубов.

Различают три степени разрушения контактной поверхности передних зубов: 1)при сохранении губной или оральной поверхности; 2) с вовлечением губной или оральной поверхности;

3) с одновременным разрушением губной и оральной поверхности.

При разрушении только контактной поверхности полость формируется в виде треугольника с вершиной, обращенной к режущему краю зуба, и основанием, параллельным дескево-му краю (рИс. 42, а). Однако формирование подобной полости возможно лишь при отсутствии рядом стоящих зубов.

„-рис" 42' ^Р""?0"""" полостей на контактных поверхностях-

•=^=-^S=:1-^^"^^S?""'

Значительно чаще встречаются полости, расположенные

т^ фГмГо^в0сконтактнойнаГУбнoйи- "Р^ной по^рхно" ти. Формировать такую полость следует с учетом пути введение

вкладки и необходимости усиления ее фиксации Дополнить пая полость в виде "ласточкиного хвоста" выполняет рол^ик' сирующей площадки (рис. 42, б, в).При этом следует у^иты^ь глубину полости. Если после удаления части твердыхткане^зу

ж^пТ тонкаягубнаястенка'путь^•ведени^вкладки дол':

жен совпадать с длинной осью зуба. Такое положение бора п^и

подготовке полости способствует сохранению питающего губ-

145

Рис.

43. Формирование полости на контактной

поверхности при отсутствии рядом

стоящего зуба:

а

— помхп» яр"

рваруютжш контактной

и мб»Л спинок;

б — полает» при овтяршчшамрюруиююи

«увив* юнтштти

и шбной спичек

145

дентине с губной и оральной стороны, сохранив аксиальную стенку полости. Она должна выступать в виде валика, покрывающего пульпарную камеру (рис. 43). ,

При наличии билатеральных полостей их соединяют широкой бороздой с учетом топографии пульпы. Наиболее удобной для этого является поверхность зуба у слепой ямки. Перемь/чка должна обеспечивать достаточную прочность соединительной балки и надежное противостояние жевательному давлению» По краю полости, выходящей на небную поверность зуба, создается фальц. Необходимым условием прочности зуба после протезирования является сохранение режущего края с достаточно толстой дентинной основой.

Полости на контактных поверхностях боковых зубов формируются вследствие развития на них кариеса или распространения его с жевательной поверхности. В связи с особым положением эмалевых призм кариес на апроксимальной поверхности приводит к образованию полости в виде конуса, обращенного вершиной к пульпе. В дентине кариозный процесс имеет сходное распространение. Выход кариеса на жевательную поверхность бывает лишь при глубоких полостях на контактной поверхности. Это объясняется тем, что мощными барьерами для его распространения являются десневой край и боковой эмалевый валик на жевательной поверхности.

Перед формированием полости проводят сепарацию контактной поверхности и завершают ее созданием плоскостного среза. Для этого диск устанавливают с небольшим наклоном к длинной оси зуба и сошлифовывают твердые ткани до шейки (рис. 44, а). Плоскостной срез контактной поверхности позволяет упростить процесс формирования полости, определить путь введения протеза, провести профилактическое расширение и экономное удаление дентина (рис. 44, б). Иссечение апроксимальной поверхности облегчает восстановление межзубного контактного пункта между вкладкой и зубом. Выведение края полости на иммунные зоны предупреждает развитие вторичного кариеса, облегчает контроль прилегания вкладки к зубу и последующую полировку. При формировании ящикообразной полости следует бережно иссекать здоровый дентин над пуль-парной камерой. Для этого дну полости придают форму ступеньки. Придесневой край полости также готовят в виде ступеньки, идущей параллельно десневому краю с некоторым скосом внутрь(рис.45,в).

Для предохранения вкладки от смещения в мезиодисталь-ном направлении на жевательной поверхности формируется дополнительная площадка. Кроме усиления фиксации вкладки она способствует более эффективному профилактическому расширению. Дополнительной полости придают форму "лас-

146

Рис. 44. Плоскостной срез на контактной поверхности:

а - положен» сепвраиионна» диет и слойудалммых твердых ттней при создании алоаттюго акза- б — жномное удаление тканей уба при испашмант плоскостного среза по CImput (wpxf) и формирование полости обычным способам без плоскостного среза (снизу)

точкиного хвоста" и стараются вывести ее на вторую половину жевательной поверхности, избегая чрезмерного стачивания скатов бугров. Особое внимание следует уделять перемычке между основной полостью и дополнительной площадкой. Во избежание деформации и для рбеспечения прочной фиксации вкладки ее ширина должна быть равна примерно трети ширины жевательной поверхности (рис. 45, б).

Рис. 45. Полость на контактной поверхности.

а — дно полости в форме стуяешхи; б — дополмителлшя площадка, ettuwnf" на жевательную ямерхност»