- •Isbn5—7032—0058-х в Жуя— Евгений Нншмгевич, 1—5 содержание

- •2. Теория травматической окклюзии ..................................................... 73

- •7. Протезирование дефектов зубов вкладками ...................................... 128

- •7.3. Формирование полостей, расположенных в фиссурах

- •7.8. Формирование полостей, расположенных одновременно на

- •8. Протезирование дефектов зубов искусственными коронками............... 169

- •8.6.1. Методика подготовки зубов под фарфоровые коронки ...215

- •1. Анатомия и физиология челюстно-лицевой системы

- •1.1. Нижняя челюсть

- •1.2. Верхняя челюсть '

- •1.3. Альвеолярные отростки 1 верхней и нижней челюстей

- •1.4. Височно-нижнечелюстной сустав

- •1.1. Зубы и зубные ряды

- •1.5.1. Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов

- •1.5.2. Окклюзионная поверхность зубных рядов

- •1.6. Анатомия пародонта

- •1.6.1. Десна

- •1.6.2. Альвеолярный отросток

- •1.6.3. Период онт

- •1.6.4. Цемент

- •1.6.5. Эмаль

- •1.6.6. Дентин

- •1.6.7. Пульпа

- •1.7. Кровоснабжение и иннервация пародонта

- •1.8. Физиология пародонта

- •1.8.1. Функции пародонта

- •1.8.2. Резервны* силы пародонта

- •1.8.3. Биомеханика пародонта

- •1.9. Мышцы челюстно-лицевой системы

- •1.9.1. Мимически* мышцы

- •1.9.2. Жевательные мышцы

- •1.10. Абсолютная сила жевательных мышц

- •1.1 «.Жевательное давление

- •1.12. Окклюзия и артикуляция

- •1.12.1. Виды окклюзии

- •1.12.3. Взаимоотношение между зубными рядами (прикус)

- •1.12.4. Физиологические прикусы

- •1.12.5. Патологически» прикусы

- •(.13. Биомеханика нижней челюсти

- •1.13.1. Вертикальны» движения нижней челюсти

- •1.13.2. Сагиттальны» движения нижней челюсти

- •1.13.3. Трансверзальные движения нижней челюсти

- •1.14. Жевание

- •2. Теория травматической окклюзии

- •2.1. Терминология

- •2.2. Классификация травматической окклюзии

- •2.3. Состояние пародонта при нарушении функции

- •2.4. Парафункции

- •1) Сжатие зубов; 2) беспищевое жевание; 3) скрежетание зубами (бруксизм).

- •3. Подготовка полости рта к протезированию

- •4. Реакция пародонта на препарирование зубов

- •5. Обезболивание при препарировании зубов под различные виды несъемных протезов

- •1. При инфильтрационной анестезии как на верхней, так и на нижней челюсти предпочтение следует отдать лидокаину.

- •1 .Транквилизаторы могут применяться в клиниках с хорошо оборудованными залами ожидания, где больные находятся под наблюдением медицинского персонала после приема врача

- •6. Материаловедение &.1.0ттискные материалы

- •5) Размягчаться при температуре, не грозящей ожогом слизистой оболочки; 6) легко вводиться и выводиться из полости рта;

- •7) Не слишком быстро или медленно отвердевать, позволяя врачу провести все необходимые функциональные пробы;

- •8) Не соединяться с гипсом модели и легко отделяться от нее;

- •6.1.1. Гипс

- •6.1.2. Материалы на основ» окиси цинка и эвгенола (гваякола)

- •6.1.3. Эластичные оттискны* материалы

- •6.1.4. Термопластичны* оттискные материалы

- •6.1.5. Выбор оттискной ложки

- •1) Смазанность рельефа, обусловленная качеством оттискного материала или попаданием слюны;

- •6.2. Базисные пластмассы

- •1. Активация молекул мономера (разрыв двойных связей, распад инициатора на радикалы, имеющие свободные валентности, по месту которых и происходит рост полимерных цепей).

- •3. Окончание процесса полимеризации, обрыв полимерной цепи при прекращении действия факторов, вызывающих полимеризацию.

- •6.3. Самотвердеющие пластмассы. Полимеризация пластмасс холодного отвердения

- •Особенности полимеризации самотвердеющих пластмасс:

- •1. Сплав расплавляют, выливают в воду для образования гранул (мелких зерен), гранулы заливают разбавленной азотной

- •6.S.Материалы для получения огнеупорных моделей

- •6.6. Моделировочные материалы (воски, восковые композиции)

- •6.7. Стоматологические фарфоровые массы. Ситаллы

- •Виды стоматологического фарфора

- •6.8. Виды искусственных зубов

- •6.9. Флюсы и отбелы. Электрополировка зубных протезов

- •6.10. Естественные и искусственные абразивные материалы

- •6.11. Некоторые обозначения, употребляемые в зуботехническом материаловедении

- •1) Соляная кислота техническая;

- •2) Соляная кислота химически чистая.

- •1) Кристобаллит-песок;

- •2) Кристобаллит пылевидный.

- •Каолин — природное соединение кремния (белая глина):

- •7. Протезирование дефектов зубов вкладками

- •7. (.Классификация дефектов зубов

- •7.2. Общие принципы формирования полостей для вкладок

- •7.3. Формирование полостей, расположенных в фиссурах и ямках боковых зубов

- •7.4. Формирование полостей, расположенных в фиссурах и ямках передних зубов

- •7.S.Формирование полостей, расположенных на контактных/ поверхностях передних и боковых зубов /

- •Значительно чаще встречаются полости, расположенные

- •7.6. Формирование полостей, расположенных в придесневой части зуба (пришеечные полости)

- •7.7. Формирование полостей, расположенных одновременно на жевательной и боковой поверхностях премоляров и моляров

- •7.8. Формирование полостей, расположенных одновременно на режущем крае и боковой поверхности резцов и клыков

- •7.9. Клинические и лабораторные приемы протезирования вкладками

- •7.9.1. Технология вкладок

- •7.9.2. Проверка и фиксация вкладок

- •8. Протезирование дефектов зубов искусственными коронками

- •8.1. Общие показания к протезированию искусственными коронками

- •1. Для восстановления анатомической формы и цвета коронок естественных зубов, нарушенных в результате различных патологических состояний: врожденных (наследственные пора-:

- •3. Для фиксации протезов и различных лечебных аппаратов (улучшение фиксации протеза достигается путем получения более выраженного экватора зуба на искусственной коронке).

- •4. При ортопедическом лечении заболеваний пародонта — для конструирования шин, состоящих из нескольких искусственных коронок.

- •5. При деформации зубных рядов, когда сместившиеся зубы после укорочения или исправления формы необходимо покрыть искусственными коронками.

- •8.2. Требования, предъявляемые к полным искусственным коронкам

- •8.3. Меры безопасности при подготовке зубов под искусственные коронки

- •«.4. Клинические и лабораторные приемы протезирования штампованными металлическими коронками

- •8.4.1. Методика подготовки зубов под искусственны* штампованны* металлически* коронки

- •8.4.2. Ошибки при подготовке зубов под штампованные коронки и их предупреждение

- •8.4.3. Получение оттиска для изготовления штампованной коронки

- •8.4.4. Определение центрального соотношения челюстей

- •Ко второй группе относятся зубные ряды, в которых coxpaw нилась часть зубов-антагонистов, однако количество таких зубоА;

- •8.4.5. Технология штампованной металлической коронки

- •8.4.6. Проверка качества изготовления штампованной коронки

- •8.4.7. Укрепление искусственной коронки на опорном зубе

- •8.5. Клинические и лабораторные приемы протезирования пластмассовыми коронками

- •8.5.1. Подготовка зубов под пластмассовые коронки

- •8.5.2. Технология пластмассовой коронки

- •8.5.3. Наложение пластмассовой коронки

- •8.6. Клинические и лабораторные приемы протезирования фарфоровыми коронками

- •8.6.1. Методика подготовки зубов под фарфоровые коронки

- •1. Подготовленный под фарфоровую коронку зуб должен сохранять присущую ему анатомическую форму, отражающую индивидуальные и возрастные особенности.

- •8.6.3. Технология фарфоровой коронки

- •8.6.4. Проверка и наломсми* фарфоровой коронки

- •8.7. Клинические и лабораторные приемы протезирования металлокерамическими коронками

- •8.7.1. Показания к применению металлокерамических искусственных коронок

- •8.7.2. Способы изготовления временных (провизорных) коронок

- •8.7.2. Подготовка зубов под металлокерамические коронки

- •8.7.4. Методика получения оттисков

- •8.7.5. Технология м«тамок«рамич«скмх искусст—нмых коронок

- •8.7.6. Проверка литого колпачка

- •8.7.7. Технология фарфорового покрытия

- •8.7.8. Проверка м«таллок«рамической коронки

- •8.7.9. Гяазуровами« керамического покрытия

- •8.7.10. Наложение металлокерамической коронки

- •В.1. Клинические и лабораторные приемы протезирования металлопластмассовыми коронками

- •8.8.1. Клинические и лабораторные приемы протезирования штампованной комбинированной коронкой

- •8.8.2. Клинически* и лабораторные приемы протезирования литыми комбинированными коронками

- •В.«. Клинические и лабораторные приемы протезирования телескопическими коронками

- •8.10. Клинические и лабораторные приемы протезирования полукоронками

- •9. Протезирование при полном разрушении коронок зубов

- •9.1. Подготовка культи и канала корня

- •9.2. Протезирование штифтовым зубом по ричмонду

- •9.3. Протезирование штифтовым зубом с вкладкой по ильиной-маркосян

- •9.4. Протезирование комбинированной коронкой по штифтом по ахмедову

- •9.5. Стандартные штифтовые зубы

- •9.6. Протезирование штифтовым зубом с искусственной культей

- •10. Протезирование мостовидными протезами

- •10.1. Биомеханика мостовидных протезов

- •10.2. Основные принципы конструирования мостовидных протезов

- •10.3. Показания к протезированию мостовидными протезами

- •Ко*ффициенты выносливости пародонта, выведенные из «пощади поверхности корней зубов

- •Коэффициенты выносливости пародонта зубов в зависимости от отмени атрофии лунки

- •10.4. Клинические и лабораторные приемы протезирования мостовидными протезами

- •10.4.1. Протезирование паяным цельнометаллическим мостовидным протезом

- •10.4.2. Протезирование паяным комбинированным мостовидным протезом

- •10.4.3. Протезирование цмьнолитым комбинированным мостовидным протезом с облицовкой из пластмассы

- •10.4.4. Протезирование металлокерамическим мостовидным протезом

- •10.4.5. Протезирование мостовидным протезом из пластмассы

- •10.4.6. Протезирование мостовидным протезом с опорой на вкладках

- •10.4.7. Протезирование мостовидным протезом с опорой на штифтовых искусственных коронках

- •10.4.8. Протезирование мостовидным протезом с опорой на кольцах

- •10.4.9. Протезирование адгезивным мостовидиым протезом

- •10.4.10. Протезирование составным мостовмдным протезом

- •Библиография

- •17. Г е р н е р м. М., Нападов м. А., Каральиик д.М. Материаловедение в стоматологии. М., 19в4.

- •19. Г у р и н н. А., Петрович ю. А., л е б к о в а н. П. Ультраструктура развивающейся эмали зубов человека // Стоматология. 1986. № 5 с. 7—9.

- •20. Дойников а. И., с и н и ц ы н в- д- Зуботехническое материаловедение. М.: Медицина, 1986.

- •45. Ортопедическая стоматология: Учебник / Под ред. В. Н. Копейнина. М.: Медицина, 1988.

- •46.Паиикаровский в. В., Каламкаров х.А., Жаханги-ров а. И др. Состояние пародонта при экспериментальном бруксизме // Стоматология. 1991.Ne6.С. 4—8.

- •48. Пантелеев в.Д. Особенности протезирования дефектов зубных рядов у больных с парафункциями жевательных мышц: Дисс. Канд. Мед. Наук. Калинин,1988.

- •54. Пособие по фантомному курсу ортопедической стоматологии: Уч.-метод. Пособие / е. И. Гвврилов, б. С. Клюев, т. В. Безвестный, е. Н. Жулев. М.,1990.

- •92. Fг о h I iс h e., Korber e. Die Planung der Prothetrechen Versorgung des Luckengebisses. Leipzig, 1970.

7. (.Классификация дефектов зубов

Развитие кариозного процесса, его локализация и распространение в глубину твердых тканей зуба подчиняются определенным закономерностям. Разрушение зуба кариесом и проникновение полости в толщу зуба определяется прежде всего гистологическим строением эмали и дентина. Локализация процесса обусловлена неодинаковой устойчивостью к кариесу различных зубных поверхностей. В первую очередь поражаются наименее устойчивые из них: фиссуры жевательных зубов, углубления на небной поверхности резцов и щечной поверхности моляров, контактно-апроксимальные и пришеечные поверхности. Другие поверхности зубов, хорошо очищающиеся от остатков пищи и омывающиеся слюной, реже подвергаются поражению кариесом. Их принято называть иммунными зонами.

Типичная локализация кариеса на различных поверхностях зубов позволила систематизировать полости по этому признаку. Наиболее известной является классификация Блека. На основании топографии кариеса и закономерностей его распространения он выделил пять классов дефектов зубов. В первом классе 131

объединены полости, возникающие в фиссурах и естественных ямках, с сохранением всех стенок вокруг полости. Во второй класс входят полости на контактных поверхностях жевательных зубов (моляров и премоляров), а также полости, позднее распространившиеся на жевательную поверхность. Исчезновение межзубного контактного пункта может привести к заболеванию краевого пародонта. К третьему классу относятся полости на контактных поверхностях передних зубов при сохранении режущего края и его углов. Четвертый класс объединяет полости, расположенные на передних зубах и захватывающие частично или полностью режущий край. Восстановление формы зуба пломбой при этом типе дефектов удается редко. К пятому классу относятся дефекты придесневой части зуба — пришееч-ные полости. Характерной для этого класса является тенденция к распространению кариозного процесса вдоль шейки зуба (круговой, или циркулярный, кариес).

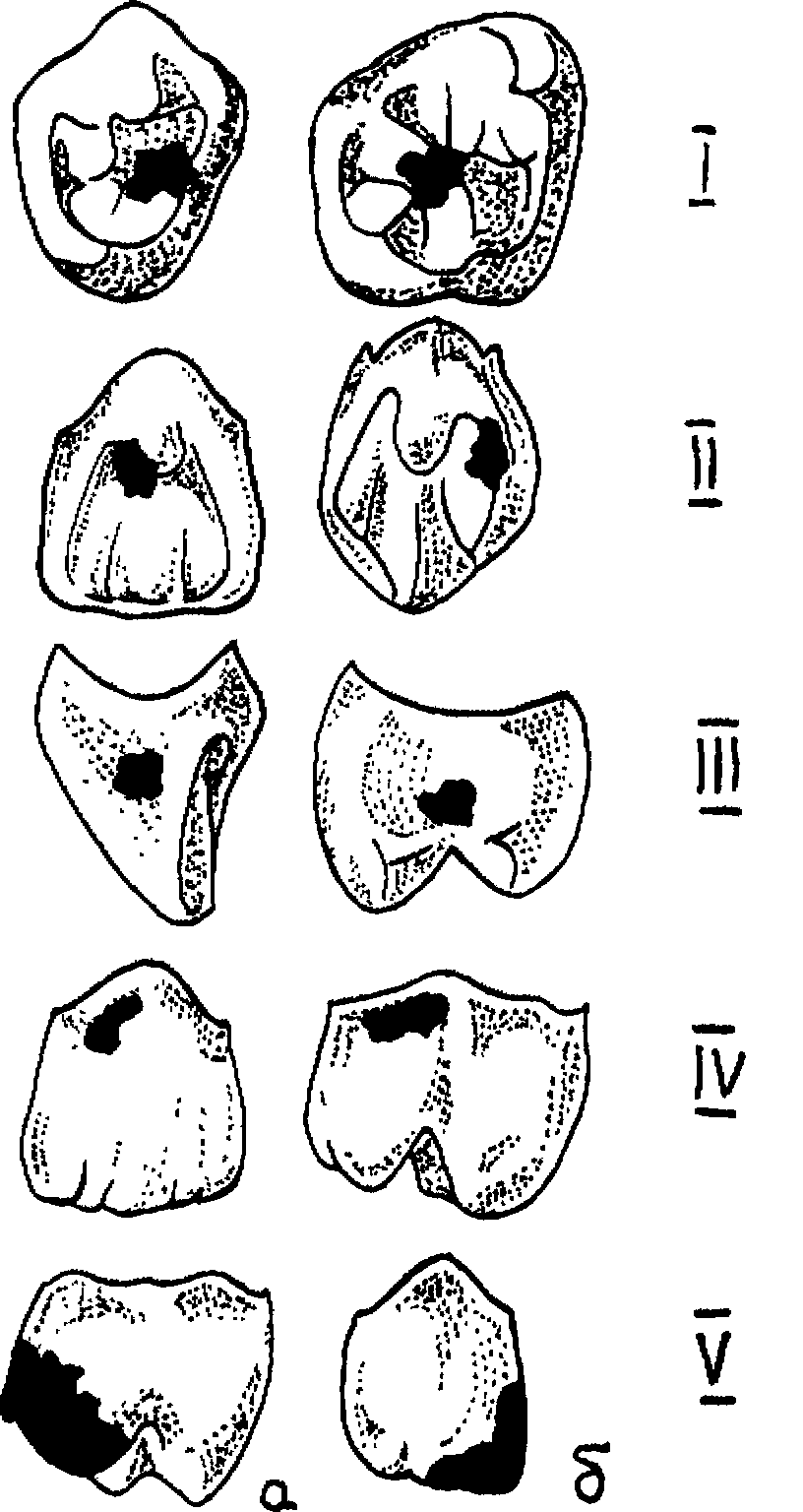

Классификация кариозных полостей Блека получила широкое распространение. Однако, на наш взгляд, автором допущены некоторые погрешности. Так, неправомерно объединены в первом классе полости, расположенные в естественных ямках и фиссурах передних и боковых зубов. В связи с разной анатомической формой, а также большими различиями в топографии зон безопасности передних и боковых зубов, включение таких полостей в один класс нецелесообразно. Объединение во втором классе полостей, расположенных на контактной и жевательной поверхностях моляров и премоляров, также вызывает возражения. Принципы формирования таких полостей существенно различаются. Учитывая указанные недостатки классификации Блека и исходя из необходимости строгого соблюдения принципов формирования полостей с учетом их локализации, мы разработали свою классификацию дефектов зубов (Жу-лев Е. Н., 1989) (рис. 36). К первому классу нами отнесены полости, возникающие в фиссурах и естественных ямках и расположенные на жевательных поверхностях премоляров и моляров. Во второй класс объединены полости, возникающие в фиссурах и ямках передних зубов. Третий класс составляют полости, локализующиеся на контактных поверхностях передних или боковых зубов. Четвертый класс — полости, расположенные в придесневой части зуба (пришеечные). Пятый класс — комбинированные полости, захватывающие боковые стенки и жевательную поверхность боковых зубов (премоляров и моляров) (рис. 36, V, а) или боковые поверхности и режущий край передних зубов (рис. 36, V, б). Таким образом, пятый класс, условно говоря, состоит из двух подклассов.

132

Рис. 36. Классификация дефектов *убо> по Ё. Н. Жул«*у:

/—V— ляпа классов яомчмй; в, в — яодкмсси Vкласса

в практической работе может быть использована классификация Б. Боянова (1960). Исходя из локализации кариозной полости на одной или нескольких поверхностях зуба, автор предлагает вместо классов (первый, второй и т. д.) обозначать полости по названиям этих поверхностей. Например, О — полость на окклюзионной поверхности зуба, М — полость на мези-ально-контактной поверхности, Д — на дистально-контактной

133

поверхности, П — на пришеечной поверхности, МО — полость, расположенная на окклюзионной поверхности с переходом на мезиально-контактную.