- •Isbn5—7032—0058-х в Жуя— Евгений Нншмгевич, 1—5 содержание

- •2. Теория травматической окклюзии ..................................................... 73

- •7. Протезирование дефектов зубов вкладками ...................................... 128

- •7.3. Формирование полостей, расположенных в фиссурах

- •7.8. Формирование полостей, расположенных одновременно на

- •8. Протезирование дефектов зубов искусственными коронками............... 169

- •8.6.1. Методика подготовки зубов под фарфоровые коронки ...215

- •1. Анатомия и физиология челюстно-лицевой системы

- •1.1. Нижняя челюсть

- •1.2. Верхняя челюсть '

- •1.3. Альвеолярные отростки 1 верхней и нижней челюстей

- •1.4. Височно-нижнечелюстной сустав

- •1.1. Зубы и зубные ряды

- •1.5.1. Факторы, обеспечивающие устойчивость зубных рядов

- •1.5.2. Окклюзионная поверхность зубных рядов

- •1.6. Анатомия пародонта

- •1.6.1. Десна

- •1.6.2. Альвеолярный отросток

- •1.6.3. Период онт

- •1.6.4. Цемент

- •1.6.5. Эмаль

- •1.6.6. Дентин

- •1.6.7. Пульпа

- •1.7. Кровоснабжение и иннервация пародонта

- •1.8. Физиология пародонта

- •1.8.1. Функции пародонта

- •1.8.2. Резервны* силы пародонта

- •1.8.3. Биомеханика пародонта

- •1.9. Мышцы челюстно-лицевой системы

- •1.9.1. Мимически* мышцы

- •1.9.2. Жевательные мышцы

- •1.10. Абсолютная сила жевательных мышц

- •1.1 «.Жевательное давление

- •1.12. Окклюзия и артикуляция

- •1.12.1. Виды окклюзии

- •1.12.3. Взаимоотношение между зубными рядами (прикус)

- •1.12.4. Физиологические прикусы

- •1.12.5. Патологически» прикусы

- •(.13. Биомеханика нижней челюсти

- •1.13.1. Вертикальны» движения нижней челюсти

- •1.13.2. Сагиттальны» движения нижней челюсти

- •1.13.3. Трансверзальные движения нижней челюсти

- •1.14. Жевание

- •2. Теория травматической окклюзии

- •2.1. Терминология

- •2.2. Классификация травматической окклюзии

- •2.3. Состояние пародонта при нарушении функции

- •2.4. Парафункции

- •1) Сжатие зубов; 2) беспищевое жевание; 3) скрежетание зубами (бруксизм).

- •3. Подготовка полости рта к протезированию

- •4. Реакция пародонта на препарирование зубов

- •5. Обезболивание при препарировании зубов под различные виды несъемных протезов

- •1. При инфильтрационной анестезии как на верхней, так и на нижней челюсти предпочтение следует отдать лидокаину.

- •1 .Транквилизаторы могут применяться в клиниках с хорошо оборудованными залами ожидания, где больные находятся под наблюдением медицинского персонала после приема врача

- •6. Материаловедение &.1.0ттискные материалы

- •5) Размягчаться при температуре, не грозящей ожогом слизистой оболочки; 6) легко вводиться и выводиться из полости рта;

- •7) Не слишком быстро или медленно отвердевать, позволяя врачу провести все необходимые функциональные пробы;

- •8) Не соединяться с гипсом модели и легко отделяться от нее;

- •6.1.1. Гипс

- •6.1.2. Материалы на основ» окиси цинка и эвгенола (гваякола)

- •6.1.3. Эластичные оттискны* материалы

- •6.1.4. Термопластичны* оттискные материалы

- •6.1.5. Выбор оттискной ложки

- •1) Смазанность рельефа, обусловленная качеством оттискного материала или попаданием слюны;

- •6.2. Базисные пластмассы

- •1. Активация молекул мономера (разрыв двойных связей, распад инициатора на радикалы, имеющие свободные валентности, по месту которых и происходит рост полимерных цепей).

- •3. Окончание процесса полимеризации, обрыв полимерной цепи при прекращении действия факторов, вызывающих полимеризацию.

- •6.3. Самотвердеющие пластмассы. Полимеризация пластмасс холодного отвердения

- •Особенности полимеризации самотвердеющих пластмасс:

- •1. Сплав расплавляют, выливают в воду для образования гранул (мелких зерен), гранулы заливают разбавленной азотной

- •6.S.Материалы для получения огнеупорных моделей

- •6.6. Моделировочные материалы (воски, восковые композиции)

- •6.7. Стоматологические фарфоровые массы. Ситаллы

- •Виды стоматологического фарфора

- •6.8. Виды искусственных зубов

- •6.9. Флюсы и отбелы. Электрополировка зубных протезов

- •6.10. Естественные и искусственные абразивные материалы

- •6.11. Некоторые обозначения, употребляемые в зуботехническом материаловедении

- •1) Соляная кислота техническая;

- •2) Соляная кислота химически чистая.

- •1) Кристобаллит-песок;

- •2) Кристобаллит пылевидный.

- •Каолин — природное соединение кремния (белая глина):

- •7. Протезирование дефектов зубов вкладками

- •7. (.Классификация дефектов зубов

- •7.2. Общие принципы формирования полостей для вкладок

- •7.3. Формирование полостей, расположенных в фиссурах и ямках боковых зубов

- •7.4. Формирование полостей, расположенных в фиссурах и ямках передних зубов

- •7.S.Формирование полостей, расположенных на контактных/ поверхностях передних и боковых зубов /

- •Значительно чаще встречаются полости, расположенные

- •7.6. Формирование полостей, расположенных в придесневой части зуба (пришеечные полости)

- •7.7. Формирование полостей, расположенных одновременно на жевательной и боковой поверхностях премоляров и моляров

- •7.8. Формирование полостей, расположенных одновременно на режущем крае и боковой поверхности резцов и клыков

- •7.9. Клинические и лабораторные приемы протезирования вкладками

- •7.9.1. Технология вкладок

- •7.9.2. Проверка и фиксация вкладок

- •8. Протезирование дефектов зубов искусственными коронками

- •8.1. Общие показания к протезированию искусственными коронками

- •1. Для восстановления анатомической формы и цвета коронок естественных зубов, нарушенных в результате различных патологических состояний: врожденных (наследственные пора-:

- •3. Для фиксации протезов и различных лечебных аппаратов (улучшение фиксации протеза достигается путем получения более выраженного экватора зуба на искусственной коронке).

- •4. При ортопедическом лечении заболеваний пародонта — для конструирования шин, состоящих из нескольких искусственных коронок.

- •5. При деформации зубных рядов, когда сместившиеся зубы после укорочения или исправления формы необходимо покрыть искусственными коронками.

- •8.2. Требования, предъявляемые к полным искусственным коронкам

- •8.3. Меры безопасности при подготовке зубов под искусственные коронки

- •«.4. Клинические и лабораторные приемы протезирования штампованными металлическими коронками

- •8.4.1. Методика подготовки зубов под искусственны* штампованны* металлически* коронки

- •8.4.2. Ошибки при подготовке зубов под штампованные коронки и их предупреждение

- •8.4.3. Получение оттиска для изготовления штампованной коронки

- •8.4.4. Определение центрального соотношения челюстей

- •Ко второй группе относятся зубные ряды, в которых coxpaw нилась часть зубов-антагонистов, однако количество таких зубоА;

- •8.4.5. Технология штампованной металлической коронки

- •8.4.6. Проверка качества изготовления штампованной коронки

- •8.4.7. Укрепление искусственной коронки на опорном зубе

- •8.5. Клинические и лабораторные приемы протезирования пластмассовыми коронками

- •8.5.1. Подготовка зубов под пластмассовые коронки

- •8.5.2. Технология пластмассовой коронки

- •8.5.3. Наложение пластмассовой коронки

- •8.6. Клинические и лабораторные приемы протезирования фарфоровыми коронками

- •8.6.1. Методика подготовки зубов под фарфоровые коронки

- •1. Подготовленный под фарфоровую коронку зуб должен сохранять присущую ему анатомическую форму, отражающую индивидуальные и возрастные особенности.

- •8.6.3. Технология фарфоровой коронки

- •8.6.4. Проверка и наломсми* фарфоровой коронки

- •8.7. Клинические и лабораторные приемы протезирования металлокерамическими коронками

- •8.7.1. Показания к применению металлокерамических искусственных коронок

- •8.7.2. Способы изготовления временных (провизорных) коронок

- •8.7.2. Подготовка зубов под металлокерамические коронки

- •8.7.4. Методика получения оттисков

- •8.7.5. Технология м«тамок«рамич«скмх искусст—нмых коронок

- •8.7.6. Проверка литого колпачка

- •8.7.7. Технология фарфорового покрытия

- •8.7.8. Проверка м«таллок«рамической коронки

- •8.7.9. Гяазуровами« керамического покрытия

- •8.7.10. Наложение металлокерамической коронки

- •В.1. Клинические и лабораторные приемы протезирования металлопластмассовыми коронками

- •8.8.1. Клинические и лабораторные приемы протезирования штампованной комбинированной коронкой

- •8.8.2. Клинически* и лабораторные приемы протезирования литыми комбинированными коронками

- •В.«. Клинические и лабораторные приемы протезирования телескопическими коронками

- •8.10. Клинические и лабораторные приемы протезирования полукоронками

- •9. Протезирование при полном разрушении коронок зубов

- •9.1. Подготовка культи и канала корня

- •9.2. Протезирование штифтовым зубом по ричмонду

- •9.3. Протезирование штифтовым зубом с вкладкой по ильиной-маркосян

- •9.4. Протезирование комбинированной коронкой по штифтом по ахмедову

- •9.5. Стандартные штифтовые зубы

- •9.6. Протезирование штифтовым зубом с искусственной культей

- •10. Протезирование мостовидными протезами

- •10.1. Биомеханика мостовидных протезов

- •10.2. Основные принципы конструирования мостовидных протезов

- •10.3. Показания к протезированию мостовидными протезами

- •Ко*ффициенты выносливости пародонта, выведенные из «пощади поверхности корней зубов

- •Коэффициенты выносливости пародонта зубов в зависимости от отмени атрофии лунки

- •10.4. Клинические и лабораторные приемы протезирования мостовидными протезами

- •10.4.1. Протезирование паяным цельнометаллическим мостовидным протезом

- •10.4.2. Протезирование паяным комбинированным мостовидным протезом

- •10.4.3. Протезирование цмьнолитым комбинированным мостовидным протезом с облицовкой из пластмассы

- •10.4.4. Протезирование металлокерамическим мостовидным протезом

- •10.4.5. Протезирование мостовидным протезом из пластмассы

- •10.4.6. Протезирование мостовидным протезом с опорой на вкладках

- •10.4.7. Протезирование мостовидным протезом с опорой на штифтовых искусственных коронках

- •10.4.8. Протезирование мостовидным протезом с опорой на кольцах

- •10.4.9. Протезирование адгезивным мостовидиым протезом

- •10.4.10. Протезирование составным мостовмдным протезом

- •Библиография

- •17. Г е р н е р м. М., Нападов м. А., Каральиик д.М. Материаловедение в стоматологии. М., 19в4.

- •19. Г у р и н н. А., Петрович ю. А., л е б к о в а н. П. Ультраструктура развивающейся эмали зубов человека // Стоматология. 1986. № 5 с. 7—9.

- •20. Дойников а. И., с и н и ц ы н в- д- Зуботехническое материаловедение. М.: Медицина, 1986.

- •45. Ортопедическая стоматология: Учебник / Под ред. В. Н. Копейнина. М.: Медицина, 1988.

- •46.Паиикаровский в. В., Каламкаров х.А., Жаханги-ров а. И др. Состояние пародонта при экспериментальном бруксизме // Стоматология. 1991.Ne6.С. 4—8.

- •48. Пантелеев в.Д. Особенности протезирования дефектов зубных рядов у больных с парафункциями жевательных мышц: Дисс. Канд. Мед. Наук. Калинин,1988.

- •54. Пособие по фантомному курсу ортопедической стоматологии: Уч.-метод. Пособие / е. И. Гвврилов, б. С. Клюев, т. В. Безвестный, е. Н. Жулев. М.,1990.

- •92. Fг о h I iс h e., Korber e. Die Planung der Prothetrechen Versorgung des Luckengebisses. Leipzig, 1970.

1.13.2. Сагиттальны» движения нижней челюсти

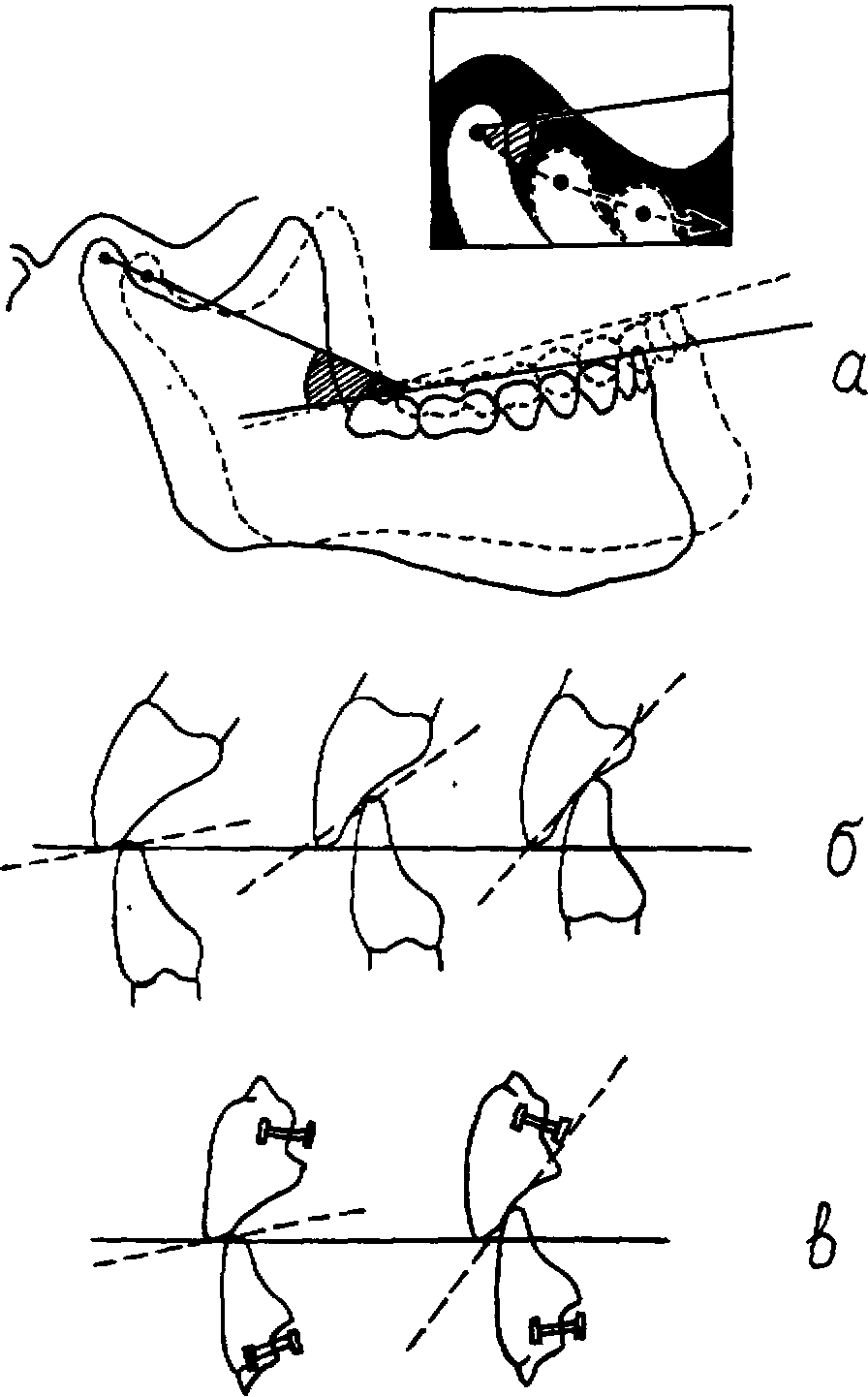

Движение нижней челюсти вперед осуществляется двусторонним сокращением латеральных крыловидных мышц. Движение головки нижней челюсти в суставе может быть условно разделено на две фазы. В первой диск вместе с головкой скользит по поверхности суставного бугорка. Во второй фазе к скольжению головки присоединяется шарнирное движение ее вокруг собственной поперечной оси, проходящей через головки. Расстояние, которое проходит головка нижней челюсти при ее движении вперед, носит название сагиттального суставного пути. Оно в среднем равно 7--10 мм. Угол, образованный пересечением линии сагиттального суставного пути с окклюзионной плоскостью, называется углом сагиттального суставного пути (рис. 29, а). В зависимости от степени выдвижения нижней челюсти этот угол меняется, но, по данным Гизи, он в среднем равен 33°.

При ортогиатическом прикусе выдвижение нижней челюсти

сопровождается скольжением нижних резцов по небной поверхности верхних до касания режущих краев (передняя ок-

66

клюзия). Это движение из положения центральной окклюзии в переднюю зависит от угла наклона резцов, глубины перекрытия передних зубов и направляется режущими краями нижних резцов Путь, совершаемый нижними резцами при выдвижении нижней челюсти вперед, называется сагиттальным резцовым путем. Угол, образованный пересечением линии сагиттального резцового пути с окклюзионной плоскостью, называется углом сагиттального резцового пути (рис. 29, а, в). По Гизи, он в среднем равен 40—50°.

Рис. 29. Углы сагиттального суставного и резцового пути^ а-у»лсо»ттально» суставною пути. 6-угол со»ттшно» резцов ^ естест«ннь»г^». . - У»л сантальною резцоеою пути искусстеенных wCo»

При выдвижении нижней челюсти благодаря наличию сагиттальной окклюзионной кривой возможны контакты зубных рядов только в трех точках. Одна из них расположена на передних зубах, а две — на дистальных бугорках вторых или третьих моляров. Это явление было впервые описано Бонвилем и получило название трехпунктного контакта Бонвиля. Гармоничное взаимодействие между резцовым и суставным путями обеспечивает сохранение контактов зубов при выдвижении нижней челюсти.

1.13.3. Трансверзальные движения нижней челюсти

Рис.

30. Соотношение боковых

зубов при

смещении нижней челюсти

влево:

а

— балансирующая сторона, б — рабочая

сторона

вертикальной оси. На балансирующей — головка вместе с диском скользит по поверхности суставного бугорка вниз и вперед, а также внутрь, образуя угол с первоначальным направлением линии сагиттального суставного пути. Этот угол был впервые описан Беннетом и называется углом трансверзального суставного пути. Он равен в среднем 17° (рис. 31).

Трансверзальные движения характеризуются определенными изменениями в положении зубов. Если изобразить графически кривые перемещения зубов при поочередном движении нижней челюсти вправо и влево, то они пересекутся под тупым углом. Чем дальше от головки находится зуб, тем угол больше. Наиболее тупой угол образуется от пересечения кривых, образуемых перемещением центральных резцов. Этот угол называется готическим, или углом трансверзального резцового пути (рис. 32). Он определяет размах резцов при боковых движениях нижней челюсти и равен в среднем 100—110°.

68

Рис. 31. Угол трансверзапьного суставного пути

Деление движений нижней челюсти на составные элементы (вертикальные, боковые, выдвижение вперед) условно и производится из методических соображений. Оно помогает понять характер движений нижней челюсти при выполнении разных

функций.

Рис. 32. Угол трансверзальиого резцового пути (готический угол)

Рис. 33. Объемное изображение комплекса функциональных движений нижней челюсти по U. Posselt

Полный комплекс движений нижней челюсти может быть проиллюстрирован с помощью схемы, показывающей перемещение в пространстве срединной точки между центральными нижними резцами (рис. 33). Объемное изображение траектории движения этой точки, полученное U. Posselt путем наложения боковых рентгенограмм черепа, наглядно демонстрирует всю сложность перемещений нижней челюсти.

Наибольший практический интерес вызывают жевательные движения нижней челюсти. Знание их облегчает изготовление искусственных зубов для протезов и конструирование искусственных зубных рядов. При разжевывании пищи нижняя челюсть

70

Рис. 34. Комплекс жевательных движений нижней челюсти по U. Posselt:

а — цикл жееательнш движений (I—IV— фазы жевательного цикла);

б — горизонтальная (слева) и мртикальная (справа) формы жчатгльною цикла

совершает цикл движений, сопровождающихся появлением быстрых скользящих контактов зубов рабочей стороны. Максимальные жевательные усилия развиваются в положении центральной окклюзии, когда движение нижней челюсти перед началом следующего жевательного цикла на мгновение прекращается. В первой фазе челюсть опускается и выдвигается вперед. Во второй происходит смещение челюсти в сторону (боковое движение). В третьей фазе зубы смыкаются на рабочей стороне одноименными бугорками, а на балансирующей — разноименными. Однако контакт зубов на балансирующей стороне может и отсутствовать, что, по-видимому, зависит от выраженности трансверзальных окклюзионных кривых. В четвертой фазе зубы возвращаются в положение центральной окклюзии, и же-71

вательный цикл повторяется (рис. 34, а),форма жевательного цикла может быть различной и зависит от степени перекрытия и наклона передних зубов, высоты бугорков жевательных зубов, консистенции пищи и т. д. В связи с этим различают горизонтальную и вертикальную формы жевательного цикла (рис. 34, б). Объем движений нижней челюсти, необходимый для осуществления жевательного цикла, как правило, меньше объема всех возможных движений. Это позволяет мышцам развивать наибольшие усилия при жевании в более короткий промежуток времени при наименьшем размахе движений нижней челюсти.