Несьёмное Бюгельное Литьё ЗТ.Техника / Бюгельное / 12.Кулаженко-Бюгельное протезирование

.pdf

способе нужно более вни мательно моделировать плечи кламмеров.

Уложенные детали тщательно соединяют рас плавленным воском и при клеивают к модели. Чтобы лучше загладить восковой каркас, его с помощью ватного тампона или кис точки покрывают эвка липтовым маслом (оно сглаживает шероховато сти). Масло смывают там поном с ацетоном или

эфиром (рис. 52). После окончания моделировки все тща тельно проверяют и приступают к установке литниковой системы.

Установка литников

Литники представляют собой каналы, по которым расплавленный в тигле или литниковой чаше металл по ступает в форму. Учитывая сложность конфигурации каркасов, применяют восковые литники. Для их изготов ления пользуются специальным шприцем с канюлями различных диаметров от 0,8 до 4,5 мм. Если нет шприца, восковую заготовку нужного диаметра можно получить при помощи коронковой гильзы и аппарата «Самсон». Берут крупную гильзу, в середине ее дна делают отвер стие нужного диаметра, заполняют размягченным зуботехническим воском и устанавливают в аппарат для протягивания гильз на 2 номера меньшего диаметра. Воск проталкивают пуансоном, и он выходит из отверстия в гильзе в виде воскового стержня, который и используют для литников. Воск после сжатия в аппарате «Самсон» или в шприце становится эластичным и легко изгибается. Литники должны быть гладкими, в противном случае неровности и шероховатости стенок канала создают зави хрения в потоке жидкого металла, что отрицательно ска зывается на качестве отливки.

При установке литников нельзя забывать об усадоч ных раковинах и газовой пористости.-В связи с тем, что

кристаллизация металла происходит с периферии отли ваемой детали, что приводит к уменьшению объема осты вающего металла. Для гомогенной отливки необходимо, чтобы процесс кристаллизации металла происходил при поступлении дополнительного количества расплавленного металла для заполнения образующихся пустот. Если это го не будет, то в середине детали, как правило, образу ются так называемые усадочные раковины, ослабляющие прочность конструкции. Для предотвращения их образо вания на литнике вблизи детали устанавливают «при быль» в форме воскового шарика, который должен быть

в3—4 раза больше объема отливки.

Втех случаях, когда литник короткий — 2—4 мм или широкий, прибыль можно не устанавливать. В этих случа ях роль прибыли выполняет литниковая чаша или сам литник.

Размер и форма литниковой системы зависит от способа плавки и заливки металла. Так, если плавка металла осуществляется в литниковой чаше, то диаметр литника не должен превышать 1,5 мм, если литники будут толще, то первая порция расплавленного металла затечет в каналы и закупорит их. Если металл плавится в тигле и при этом применяется центробежная заливка, то литники должны быть толстыми (в 3—4 раза толще заготовки бюгельного каркаса). В этом случае литник играет роль питателя-прибыли.

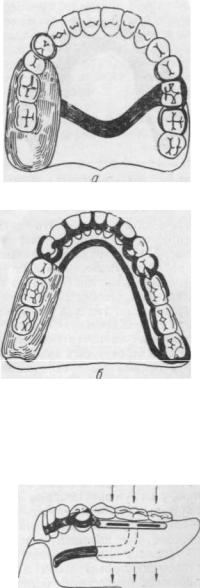

Литниковая система может быть выполнена в виде литникового «креста», крыльчатки или одного канала. Литниковую систему в виде «креста» применяют при от ливке через огнеупорную модель сложных каркасов и съемных шин. В этих случаях литники делают плоскими толщиной 0,5—0,6 мм и шириной 1 —1,6 мм. Вырезают их из пластинки зуботехнического воска. Одним концом во сковые ленты приклеивают к каркасу в области перехода дуги в сетку, а другим — к краю отверстия в модели. Средние литники приклеивают к середине дуги и к много звеньевому кламмеру (рис. 53 а). Расплавленный металл заливают в форму 3—4 широкими потоками и заполня ют ее.

Литниковая система в виде крыльчатки (Osborn, 1950) образуется путем приклеивания круглых восковых литни ков к основному стержню, образованному путем заполне ния воском отверстия в модели. Восковые литники

80 |

81 |

Рис. 53. Варианты литниковой системы:

а — крестовидная; б — крыльчатая; в — одноканальная.

диаметром 3—4 мм имеют дугообразное направление (рис. 53 б), это нужно для того, чтобы расплавленный металл на своем пути не изменял резко направление потока. Количество литни ков зависит от конструкции каркаса: если применяют шарнирное соединение сет ки с опорно-удерживающим кламмером, то к каждой де тали устанавливают литник (3—5 штук). Готовая литни ковая система имеет вид крыльчатки турбины.

Одноканальную литнико вую систему применяют при центробежной или вакуум ной заливке. В последнее время чаще применяют один то,лстый литник (4—6 мм в диаметре). Его устана вливают по направлению вращения модели при ее за ливке. Литник суживается у детали и расширяется в об ласти литниковой чаши (рис. 53 в), необходимости в прибыли нет.

Если каркас сложной конфигурации или отливает ся металлический базис, то для улучшения качества от ливки (выхода газов) необ ходимо создать в литниковой системе так называемый вы пор. Он представляет собой восковой стержень диамет ром 1—1,5 мм приклеенной одним концом на противопо ложной литнику стороне кар каса, а вторым — к верхнему

краю литниковой чаши (см. рис. 53 в). Все литники вкле ивают так, чтобы после отливки их можно было легко отрезать от каркаса, не повредив его.

После установки литниковой системы приступают к формовке литейного кольца (опоки), в которой будет происходить отливка каркаса.

Формовка кюветы (опоки)

Формовку литейного кольца производят таким обра зом, чтобы смоделированный на огнеупорной модели восковой каркас и литниковая система были равномерно гюкоыты огнеупорной оболочкой. Она должна отвечать следующим требованиям:

1.Должна иметь аналогичную с огнеупорной массой модели величину расширения, не деформироваться, не образовывать трещин при обжиге и заливке металла.

2.Выдерживать, не изменяясь, температуру в 1700°.

3.Быть газопроницаемой.

4.Легко отделяться от отливки.

Лучшим материалом для создания огнеупорной обо лочки на восковом каркасе и литниковой системе являет ся та огнеупорная масса, из которой изготовлена огне упорная модель.

Модель с литниковой системой приклеивают к конусу (подставке кольца), последнюю подбирают по величине модели. При широком основании модели и наличию лит никовой воронки, вместо конуса применяют пластинки

картона.

Внутреннюю поверхность кольца обкладывают куском листового асбеста, который необходим для компенсирова ния расширения модели при обжиге. Огнеупорную массу того же состава, что и модель (300—400 г на кольцо), приготавливают одним из описанных методов.

Опоку устанавливают на вибрационный столик и за ливают формовочной массой с таким расчетом, чтобы она перекрывала все детали на 1,5 см. Если кольцо не полностью заполнено формовочной массой, это простран ство засыпают сухим песком и прикрывают влажной пробкой, состоящей из песка, увлажненного 50% водным раствором жидкого стекла. До затвердения «пробки» в ней нужно сделать 20—30 отверстий для выхода газа.

82 |

83 |

|

Через 1—2 часа заформованная опока готова к терми ческой обработке.

Для экономии формовочной массы применяют различ ные способы: первый состоит в том, что огнеупорную мо дель оборачивают промасленным карточным картоном с таким расчетом, чтобы между восковыми кламмерами на модели и картоном было расстояние 10—15 мм (высота картона на 15—20 мм выше восковых деталей). Картон ный цилиндр с моделью устанавливают на основание из такого же картона и тщательно склеивают воском. Все это помещают на вибратор и заливают формовочной мас сой. При этом способе расход формовочной массы на 150—200 г меньше. Через 1—2 часа, когда формовоч ная масса затвердеет, картон снимают, подбирают подхо дящее литейное кольцо, обложенное асбестом, и формуют песком с двумя влажными пробками. Для этого огне упорную форму приклеивают к конусу, покрытому вос ком, одевают литейное кольцо и делают первую пробку толщиной 15—20 мм. Засыпают песком и закрывают второй пробкой с отверстиями для выхода газов.

Второй способ состоит в том, что огнеупорную оболоч ку создают из маршалита, смешанного с гидролизованным тетраэтилсиликатом. Модель с литниками приклеи вают к конусу, предварительно за сутки гидролизуют этилсиликат, который наливают в резиновую чашку и перемешивают с маршалитом, затем несколькими слоями наносят на восковые детали и литниковую систему. Каж дый слой массы присыпают кварцевым песком. Получен ная после затвердевания огнеупорная оболочка имеет поч ти такой же коэффициент расширения при термической об работке, как и керамическая модель. Через 40—60 минут модель с огнеупорной оболочкой прикрывают кольцом, пакуют кварцевым песком и двумя влажными пробками.

Готовую опоку устанавливают на металлический лист воронкой вниз и помещают в муфельную печь. В течение 30 минут поднимают температуру до 100°. Воск расплав ляется и вытекает из формы. При нагревании от 200 до 300° модель начинает расширяться наиболее интенсивно (Е. М. Любарский, 1966), при этом возможно растрески вание формы, поэтому нагрев в указанном интервале температур должен происходить медленно. Затем опоку переносят во вторую муфельную печь для окончательного обжига. Кольцо укладывают боком воронкой кнаружи

поднимают температуру до 500—600°, затем доводят до 900—1000°, когда начинают светиться литники, это гово рит о том, что кювета прогрета на всю толщину и можно приступить к заливке металла.

Каждая огнеупорная масса имеет свой режим терми ческой обработки, который указан в инструкции. Напри мер режим термической обработки формовочной массы «Бюгелит»:

от |

20 |

до |

100° |

— |

30 минут, |

от |

200 |

до |

300° |

— |

1 час (медленно в интервале |

180—260°), от 300 до 600° — 1 час,

от 600 до 1000° — 20 минут, тут же отливка.

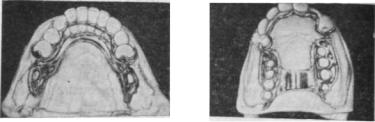

После затвердевания сплава из кюветы извлекают отливку и охлаждают в проточной воде. После отливки одним из вышеописанных способов бюгельный каркас имеет следующий вид (рис. 54).

Проверка конструкции каркаса

Проверку конструкции готового каркаса начинают на первой рабочей модели, отлитой из высокопрочного гип са. Предварительно ее промывают кипящей во дой, отмывают от воска и снимают прокладки, затем на нее укладывают кар кас. Иногда он сразу не одевается на модель, тог да его осторожно подго няют с помощью фасон ных абразивных головок.

Кламмеры на всем протя жении должны плотно охватывать опорные зубы, а окклюзионные накладки располагаться в фиссурах или искусственно создан ных углублениях. Дуга располагается над слизи стой оболочкой и альвео-

л я р н ы м и отростками. П о д |

МОВ |

ого сплава бюгельный каркас |

|

сетками |

должно быть |

|

с литником. |

84 |

85 |

Рис. 55. Обработанные цельно литые металлические бюгельные каркасы на моделях.

место для пластмассы базиса. Когда подгонка каркаса на первой рабочей модели закончена, его переносят на модель, загипсованную в окклюдатор, проверяют соотно шение зубных рядов с окклюзионными накладками и за цепными петлями, непрерывным кламмером и другим" деталями. Подогнанный на модели каркас (рис. 55) пе редают врачу для проверки его конструкции в полост- рта больного. Этот клинический этап является ответст венным в изготовлении протеза.

Осторожно без усилий фиксируют каркас на опорньг зубах. Плечи опорно-удерживающих кламмеров долж ны с небольшим усилием проходить экватор и плотн охватывать зуб на всем протяжении. Окклюзионны лапки должны располагаться в фиссурах и не повышат прикус.

Проверяют, чтобы внутренняя поверхность кламме ров, обращенных к зубу, была тщательно отшлифована, не имела зазубрин и пор. Края кламмера и его конц должны быть закругленными.

Проверяют, чтобы дуга не соприкасалась со слизисто" оболочкой и не находилась от нее на большом расстоянии. Особое внимание следует обращать на расположение ду ги и уздечки языка. Под сетками должно быть достаточ но места для пластмассы. Затем, когда каркас плотно и точно зафиксирован, а удерживающие кламмеры распо лагаются в ретенционных зонах, предлагают больному сомкнуть зубные ряды и проверяют расположение окклюзионных накладок. Если накладка или многозвенье вой кламмер повышают прикус, то копировальной бума гой определяют точку повышения и сошлифовывают ее.

Проверенный в полости рта каркас одевают на модель в окклюдаторе и передают в лабораторию для постанов ки зубов.

Постановка искусственных зубов, . замена воска на пластмассу.

Окончательная отделка протеза

Прежде чем приступить к постановке искусственных зубов, следует определить размер базиса, величина кото рого зависит от протяженности дефектов зубных рядов (чем больше отсутствует зубов, тем больше должен быть базис). При отсутствии одного или двух зубов с наличием дистальной опоры величина базиса зависит от протяжен ности отсутствующих зубов, конфигурации беззубого участка альвеолярного отростка, степени и податливости его мягких тканей, а также от способа соединения базиса с опорными кламмерами.

При частичном отсутствии зубов на верхней челюсти без дистальной опоры базис протеза должен перекры вать tuber maxilla. Площадь базиса при отсутствии дистальной опоры зависит от степени атрофии альвеоляр ного отростка. Если он атрофирован, площадь базиса увеличивают. Размер базиса зависит и от степени по датливости слизистой оболочки, если величина ее 0,6— 1,2 мм, то площадь базиса надо увеличить.

Границей базиса бюгельного протеза является ней тральная зона — место перехода неподвижной слизистой оболочки альвеолярных отростков в подвижную. Базис должен обходить уздечку верхней и нижней губ, а также боковые складки, располагающиеся на верхней челюсти в области премоляров. На нижней челюсти базис обходит нижечелюстной бугорок, а со стороны полости рта край базиса не должен доходить на 2 мм до дна полости рта. Границу базиса на модели наносят карандашом. В бюгельном протезе желательно, чтобы к слизистой оболочке альвеолярных отростков прилегал пластмассовый базис, а не металл каркаса. Связано это с простотой его конструк ции и возможностью коррекции базиса, если возникнет такая необходимость. Искусственные зубы, подобранные по расцветке могут быть фарфоровые и пластмассовые. Ввиду простоты изготовления чаще пользуются пластмас-

86 |

87 |

|

совыми зубами, однако они быстро стираются, в резуль тате чего снижается прикус и перегружаются опорные зубы. Когда постановка зубов закончена, моделируют базис с зубами.

Проверку конструкции бюгельного протеза в полости рта с поставленными зубами можно не производить, так как в основном центральную окклюзию проверяют при проверке конструкции каркаса.

Начинающим ортопедам мы рекомендуем производить проверку конструкции протеза. Если при проверке будет установлено, что окклюзия определена неправильно, зу бы с каркаса снимают, заменяют их на прикусные валики н опять с помощью каркаса и прикусных валиков опре деляют центральную окклюзию. Верхнюю модель отби вают от окклюдатора и загипсовывают заново. Вновь приступают к постановке зубов с учетом допущенных ошибок.

Каркас с базисом снимают с модели. Моделируют восковой базис и тщательно приклеивают его к модели. Гипсовку делают комбинированным способом. Естествен ные зубы на модели, кламмеры и дуги аккуратно закры вают гипсовым валиком.

Когда гипсовка кюветы закончена и гипс затвердеет, удаляют воск кипящей водой, охлаждают кювету и при ступают к паковке пластмассы. Зубы обезжиривают и смазывают тампонами, смоченными в мономере. Паковку производят в холодную кювету, когда пластмасса созреет. Если кювету запрессовать плохо и между ее половинками останется просвет, заполненный слоем пластмассы, то на толщину этого слоя будет повышен прикус. Чтобы этого не случилось нужно паковку производить с проверкой. Положить лист целлофана на одну половину кюветы, за прессовать, затем открыть кювету, срезать лишнюю пластмассу и снять целлофан. Кювету опять запрессовы вают до полного смыкания краев. Полимеризуют пласт массу согласно инструкции.

Охлажденную кювету раскрывают, выталкивают в специальном прессе из кюветы протез, тщательно очища ют от гипса, срезают лишнюю пластмассу, обрабатывают и полируют.

Фиксация протезов в полости рта и адаптация к ним

Прежде чем фиксировать протез в полости рта, необ ходимо его тщательно осмотреть, обратить внимание на прилегающую к слизистой оболочке поверхность, которая должна быть гладкой и отполированной.

Часто протез на челюсти не фиксируется, так как пластмасса базиса, ограничивающая дефект зубного ряда с апроксимальных сторон, у десневого края шире и вхо дит в ниши под экватор зуба. Объясняется это тем, что па раллельность апроксимальных сторон искусственно созда ется на рабочей модели при литье каркаса. Когда каркас отлит, его укладывают на рабочую модель в окклюдаторе, на которой есть ретенционные пункты на зубах.

Пластмасса базиса при паковке заполняет их и ме шает фиксации протеза на челюсти. Эти участки снимают фрезой.

Когда протез хорошо фиксируется на опорных зубах, проверяют соотношение искусственных зубов с антаго нистами. Если наблюдается повышение прикуса или другие нарушения артикуляции, их устраняют по об щим правилам. Протез не должен причинять болезнен ности, при наличии ее протез следует подвергнуть кор рекции.

Желательно, чтобы больной в первые сутки снимал протез только для гигиенического ухода за полостью рта. Такой режим возможен только при тщательном гигиени ческом уходе за полостью рта и протезом. Не менее двух раз в год больной должен обращаться к врачу для про верки состояния оставшихся зубов и слизистой оболочки. По нашим наблюдениям и данным Anderson, Bates (1959), Hehring (1962), бюгельные протезы, фиксирован ные на зубах, не покрытых искусственными коронками, требуют тщательного гигиенического ухода, для предо твращения кариеса в местах прилегания базисов с прок симальной стороны зуба. Ежедневно после приема пищи необходимо тщательно чистить зубной щеткой и пастой зубы и протез (Ю. А. Федоров, В. Н. Корень, 1973).

Больные с пародонтозом и общими заболеваниями организма с проявлениями на слизистой оболочке по лости рта не должны круглосуточно пользоваться проте зом, а обязательно снимают его на ночь для уменьшения

88 |

89 |

нагрузки на опорные ткани. Часто у таких больных слизистая оболочка воспаляется, травмируется протезом, нередко образуются язвы. В таких случаях, если регла ментированное пользование протезом не устраняет отме ченных осложнений, необходимо, наряду с общим лече нием, изменить конструкцию протеза. Протез в полости рта вызывает у больного целый ряд субъективных ощу щений. Обычно в день его фиксации устраняют только грубые дефекты в конструкции протеза — повышение прикуса окклюзионными накладками или другими дета лями каркаса, а также искусственными зубами. Только на второй день можно производить более тщательную подготовку бюгельного протеза. Часто в день фиксации протеза каркас не совсем точно охватывает зубы, остает ся щель между окклюзионными накладками и плечами кламмеров. После суточного пользования такой каркас начинает точно прилегать к протезному ложу. Объясняет ся это явление физиологической подвижностю зубов.

Больной должен знать, что в первые дни бюгельные протезы могут вызвать тошноту, рвоту, обильное слюно отделение, нарушение речи и вкусовых ощущений, затруд ненное откусывание и пережевывание пищи. Стойкость капилляров в области слизистой оболочки протезного поля понижается, податливость ткани увеличивается в 2—3 раза по сравнению с нормой. Все это говорит о том, что протез вызывает местные и общие раздражения тка ней и нервных окончаний.

Адаптация больного к бюгельному протезу происхо дит постепенно условно-рефлекторным путем благодаря развивающемуся корковому торможению. Такое тормо жение относят к внутреннему торможению (И. П. Павлов, 1951). Непосредственной причиной возникновения тор мозного процесса является ряд изменений в возбудимых тканях. Н. Е. Введенский (1951) показал, что в основе торможения лежит снижение функциональной лабиль ности ткани, при этом волна возбуждения затягивается во времени. Возбуждение утрачивает ритмический харак тер и, наконец, перестает распространяться за пределы данного участка. Такое торможение называется парабиотическим.

Различают три фазы адаптации к зубному протезу. Первая фаза — фаза раздражения. Наблюдается в день фиксации бюгельного протеза в полости рта больного.

Вторая фаза — частичное торможение — саливация при ходит к норме, чистота речи восстанавливается, тошнота исчезает, увеличивается жевательная эффективность. Второй период короткий и занимает 2—3 дня. Третья фаза — фаза полного торможения, она наступает с мо мента, когда больной перестает ощущать протез как инородное тело. Жевательная способность максимальная. Этот период в зависимости от типа нервной деятельности продолжается 1—2 недели. При прекращении пользова ния протезом на продолжительное время наступает об ратная реакция и процесс адаптации повторяется, но про исходит быстрее.

Для более быстрого привыкания больных к бюгельным протезам рекомендуют не снимать их на ночь в течение 3—4 дней, ограничиваясь гигиеническим уходом.

Адаптационный период при пользовании бюгельным протезом круглые сутки более короткий. Хорошая адап тация способствует быстрому восстановлению жеватель ной эффективности.

ЗАВИСИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ПРОТЕЗОВ ОТ СОСТОЯНИЯ ОПОРНЫХ ТКАНЕЙ

Определение показаний к ортопедическому лечению и выбор конструкции протеза зависит от правильной оценки компенсаторных возможностей всего организма, жевательного аппарата и опорных зубов. Общие заболе вания, особенно хронические (болезнь крови, желудочнокишечного тракта, гормональные нарушения, гиповита миноз, капилляротоксикозы и др.), приводят к снижению функциональных возможностей тканей пародонта. Это влияет на план ортопедического лечения и, в частности, на конструкцию протезов. Наряду с общим лечением должно применяться местное, направленное на нормали зацию обменных процессов в тканях пародонта и возме щение дефектов зубных рядов. При выборе конструкции протезов в этих случаях необходимо учитывать понижен ные возможности опорных тканей. Например, при рани мости слизистой оболочки следует (хотя бы временно, до улучшения общего состояния) применять такие конструк ции, которые бы в меньшей степени нагружали и трав-

90 |

91 |

|

мировали мягкие ткани протезного поляКроме того, больным рекомендуют пользоваться протезами только для пережевывания пищи и при разговоре.

Особое место занимает пародонтоз, при котором ко ренным образом изменяется план ортопедического лечения и конструкция бюгельного протеза. Это объясняется тем, что при пародонтозе резервные возможности тканей пародонта понижены. Оставшиеся зубы не могут переносить даже нормальную жевательную нагрузку, а тем более повышенную, связанную с потерей зубов. Для этого не обходимо включить в конструкцию протеза приспособле ния, шинирующие эти зубы и объединяющие их в единый блок.

Как правило, ортопедическое лечение является завер шающим этапом санации полости рта, при пародонтозе оно включается в комплекс лечебных средств и часто предшествует хирургическому вмешательству. Ортопеди ческое лечение следует рассматривать как симптомати ческое, которое в значительной степени способствует стабилизации болезни. Однако одним ортопедическим лечением добиться этого невозможно.

А. И. Евдокимов (1951), Д. А. Энтин (1951), И. Г. Лукомский (1955), Б. Д. Кабаков (1957), И. О. Новик 1958), В. И. Кулаженко (1960) и др. рассматривают пародонтоз как нейродистрофический процесс, при котором страдают все ткани пародонта.

Современные методы исследования: гистохимические, биохимические, серологические, радиационные, электрон но-микроскопические, реографические и другие, проведен ные на молекулярном и клеточном уровнях, подтвердили эту точку зрения.

Основным субстратом, на котором разыгрывается дистрофический процесс, часто осложняющийся воспале нием, являются периферические сосуды и соединительно тканные структуры. Патологические воздействия на тка ни пародонта могут быть общего и местного характера, осуществляясь в основном через нервную и сосудистую системы. Функциональное нарушение их приводит к изме нению обмена веществ в тканях пародонта, а это, в свою очередь, может привести к грубым органическим измене ниям в них.

Нарушение трофики тканей пародонта приводит к то му, что при пародонтозе дистрофические процессы доми-

нируют над процессами репаративной регенерации, что обусловливает их убыль.

Это подтверждает то, что столь сложный патологичес кий процесс невозможно остановить одним только орто педическим вмешательством, так как оно устраняет травматическую окклюзию и подвижность зубов, а для стимуляции репаративной регенерации необходимо при менять терапевтические, физиотерапевтические и хирур гические методы лечения. Только комплексное лечение с включением современных лечебных средств может ста билизировать процесс.

Отличительные особенности бюгельных протезов при пародонтозе от протезов, изготовленных на практически здоровые ткани, следующие:

1. При пародонтозе протез должен быть одновремен но шиной, то есть иммобилизировать все оставшиеся подвижные зубы, для чего в его конструкцию вводят сложные кламмеры с зацепными лапками. Каркас для этого протеза отливают на огнеупорной модели.

2. При дефектах зубных рядов без дистальной опо ры должно быть лабильное (лучше шарнирное) соедине ние опорно-удерживающего кламмера с базисом протеза. Такая конструкция способствует разгрузке опорных зубов, и все жевательное давление в основном передает ся на беззубый альвеолярный отросток.

Бюгельные протезы при пародонтозе являются мето дом выбора потому, что включение в конструкцию непре рывного кламмера с зацепными лапками, которые предотвращают расшатывание зубов, делает их шини рующим устройством. Кроме того, зацепные лапки непре рывного кламмера являются одновременно и окклюзионными накладками, равномерно распределяющими жева тельное давление между оставшимися зубами. Особое преимущество бюгельных протезов при пародонтозе перед другими видами состоит в том, что они не травмируют патологические десневые карманы, экссудат которых име ет свободный выход. Такие протезы не препятствуют терапевтическому лечению пародонтоза, наоборот, устра няя симптом расшатывания и перегрузки зубов, усилива ют терапевтический эффект. Исходя из этого, мы счита ем, что при пародонтозе любой степени целесообразно расширить показания к применению бюгельных протезов.

Применение мостовидных протезов при пародонтозе

92 |

93 |

связано со значительной травмой препарируемых под коронки зубов, которые к тому же раздражают десневой край, углубляют патологический десневой карман. И по следнее, но пожалуй самое главное то, что мостовидные протезы вызывают перегрузку опорных зубов, которые не справляются даже с нормальной. Пластиночные про тезы, которые не имеют шинирующих приспособлений и не обладают достаточной фиксацией, усиливают подвиж ность оставшихся зубов. Кроме того, базис протеза сдав ливает десневой край, закрывает патологические десневые карманы и способствует развитию пародонтоза. Пластиночные протезы при пародонтозе показаны только при больших дефектах зубных рядов с использованием вестибулярного кламмера на одиночно стоящие зубы.

Таким образом, конструктивные решения протезов зависят от причин общего и местного характера. Рацио нальные протезы в каждом случае могут быть изготовле ны только с учетом функционального состояния опорных тканей и топографии дефектов зубных рядов. Последнему обстоятельству ранее придавали большое значение, что породило множество классификаций' дефектов зубных рядов, при которых показано изготовление бюгельных протезов. Однако, как показала практика, одних анато мических данных для выбора конструкции протеза недо статочно. Чтобы осуществить правильное ортопедическое лечение, необходимо располагать сведениями об анато мическом и функциональном состоянии опорных тканей. Эти данные можно получить при помощи объективных методов исследования: определения стойкости капилля ров и податливости слизистой оболочки протезного поля, подвижности зубов, их рентгенографии и других. И все же весьма важным в определении конструкции бюгель ных протезов являются величина и расположение дефек тов зубных рядов. Поэтому, характеризуя наиболее ти пичные из них, мы разбираем возможные клинические варианты, возникающие как при здоровом пародонте, так

ипри его патологии, по следующей классификации:

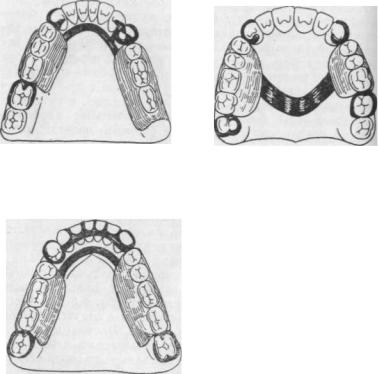

/класс — укороченный зубный ряд с одной стороны без дистальной опоры. Возмещение таких дефектов бюгельными протезами даже у практические здоровых лю дей сложно. Некоторые авторы считают, что в этих слу чаях их применять нецелесообразно, так как трудно до биться фиксации протезов. Действительно, если приме-

94

пять стабильное соедине ние опорно-удерживающе- го кламмера с базисом протеза, то в процессе же вания, когда пищевой ко мок раздавливается ис кусственными зубами, противоположная сторона протеза отстает от зубов. Но при применении совре менной конструкции про теза, в частности при шар нирном соединении кламмеров с базисом, про тезы становятся устойчи выми. При таком дефекте мы применяем одно-дву- звеньевой опорно-удержи- вающий кламмер на зубы, прилегающие к дефекту, а с противоположной сто роны — перекидные кламмеры при выраженных ко ронках и неплотно стоя щих зубах — кламмер ти па Джексона (рис. 56 а), а при коронках средней

выраженности |

и плотном |

расположении |

зубов •— |

непрерывный |

кламмер и |

кламмер Бонвиля (рис. 56 6).

Важным условием, определяющим равномер ность распределения же вательного давления меж ду зубами и тканями про тезного поля, является способ соединения кламмеров с базисом. Это обу словлено различием в сте пени вертикальной подат ливости зубов и мягких

Рис. 56. Схема бюгельного каркаса при дефектах I класса:

а — с перекидными кламмерами Джек сона; б — с непрерывными кламмера ми и кламмерами Бонвиля.

Рис. 57. Двухосевое соединение кламмера с базисом.

95

|

|

тканей |

протезного |

поля. |

||||

|

|

Большинство авторов при |

||||||

|

|

шли |

к |

заключению, |

что |

|||

|

|

лучшим способом соедине |

||||||

|

|

ния |

является |

лабильное |

||||

|

|

(шарнирное). |

По нашим |

|||||

|

|

наблюдениям, |

одноосевое |

|||||

|

|

шарнирное |

соединение в |

|||||

|

|

дистальном |

конце базиса |

|||||

|

|

создает перегрузку мягких |

||||||

|

|

тканей: наступает их по |

||||||

Рис. 58. Бюгельный протез с непре |

краснение, а в редких слу |

|||||||

чаях |

даже |

изъязвление. |

||||||

рывным кламмером и |

зацепными |

|||||||

Поэтому |

при |

отсутствии |

||||||

петлями. |

|

|||||||

|

|

дистальной |

опоры |

мы |

||||

рекомендуем применять двухосевое шарнирное соеди нение, которое полностью исключает эти осложнения (рис. 57). Адаптация больных к протезам наступает бы стро, эффективность их вполне удовлетворительная. Вос паления слизистой оболочки под базисом протеза не на блюдается. Особое значение такое соединение имеет при пародонтозе, так как подвижные зубы не могут перено сить дополнительную нагрузку. Шарнирное соединение исключает ее почти полностью, основное давление при ходится на беззубый альвеолярный отросток. Чтобы укре пить подвижные зубы, необходимо в конструкцию бюгельного протеза включить непрерывный кламмер с зацепными лапками (рис. 56 б). Такой кламмер является шинирующим устройством, объединяющим все зубы в единый функциональный блок и способствующим равно мерной передаче жевательного давления на все остав шиеся зубы.

Приведенная конструкция бюгельного протеза пр~ пятствует расшатыванию зубов, способствует их укрепле нию, разгружает опорные зубы. Кроме того, десневые карманы остаются открытыми, что не мешает их лечению. Наличие непрерывного кламмера с зацепными петлями способствует хорошей фиксации протеза.

// класс — укороченный зубной ряд с наличием дву сторонних дефектов без дистальной опоры. При таки дефектах отсутствует большинство жевательных зубо Поэтому, чтобы не вызвать перегрузки оставшихся зубоцелесообразно жевательное давление распределить меж

ду ними с помощью непрерывного кламмера (рис. 58). Последний улучшает фиксацию протеза, делает более прочной его конструкцию, предотвращает отставание ди стальной части базиса, особенно при приеме вязкой пи щи. Кроме того, при отсутствии еще 1—2 передних зубов их можно возместить искусственными зубами с укрепле нием на непрерывном кламмере. В связи с тем, что при этом классе дефектов нет дистальных опор, а на искус ственные зубы падает большое жевательное давление, способ соединения кламмеров с базисом протеза имеет особое значение.

При стабильном соединении, даже при наличии непрерывного кламмера (хотя и в меньшей степени) ос тавшиеся зубы испытывают функциональную перегрузку. Поэтому в этих случаях показано лабильное соединение. Кламмеры типа Нея можно применять в случаях, когда у больных нет пародонтоза, а антогонистами являются пластиночные протезы. Если на верхней челюсти дефекты зубных рядов ограничены пятыми или шестыми зубами и ткани пародонта здоровы, можно применять конструкцию протеза без непрерывного кламмера с пальцевидными отростками (кипмайдерами, см. рис. 30). Ко II классу, как исключение, мы относим дефекты с отсутствием пе редних зубов и сохранением боковых. Бюгельный протез изготавливают с непрерывными кламмерами и четырьмя опорно-удерживающими. Два дистально расположенных кламмера должны быть на последних зубах, чтобы при откусывании пищи протез не смещался.

Приведенные два класса дефектов с отсутствием од ной и двух дистальных опор являются наиболее сложны ми для возмещения их бюгельными протезами. Трудности конструирования протезов связаны с фиксацией и необ ходимостью применения лабильного соединения, в про тивном случае опорные зубы расшатываются и выпадают.

III класс — двусторонние дефекты, ограниченные тремя зубами. Применение бюгельных протезов в таких случаях наиболее эффективно. Но при больших дефектах скклюзионные накладки целесообразно размещать не на одном зубе, ограничивающем дефект, а на 2—3 рядом стоящих, это предотвращает перегрузку опорных зубов (рис. 59), кламмеры соединяем с дугой ответвлениями.

Если дефект без дистальной опоры большой (например, ограничен клыком), то соединение кламмера с базисом

97

Рис. 60. Бюгельный протез при дефектах зубных рядов

IV класса.

должно быть лабильное. Если ткани пародонта,. при описанных дефектах, поражены лароднотозом, то в конструкцию протеза включаем непрерывный кламмер с зацепными лапками, причем на сто роне, где дефект без дистальной опоры, должно быть шарнирное соедине нии кламмера с базисом протеза. В тех случаях, ко гда во фронтальном уча стке отсутствуют 1—2 зу

ба, их следует возместить искусственными зубами, укреп ленными на непрерывном кламмере.

IV класс—-двусторонние дефекты зубного ряда, огра ниченные дистальными опорами. Некоторые врачи такие дефекты ошибочно возмещают мостовидными протезами, препарируя зубы и в конечном счете перегружая их. Между тем, подобные дефекты можно с успехом возме стить бюгельными протезами без препаровки зубов и изготовления коронок.

Конструкция протеза простая: четыре опорно-удержи- вающих кламмера на зубы, ограничивающие дефекты, и дуга (рис. 60). Если дефекты большие, опорно-удержи- вающие кламмеры должны быть одноили трехзвеньевы-

ми. При пародонтозе необходим непрерывный кламмер с

зацепными лапками (рис. 61).

Схемы предложенных конструкций протезов при практически здоровых тканях пародонта и патологии как общего, так и местного характера, рассматриваются как исходные, которые при всевозможных сочетаниях боль ших и малых дефектов зубных рядов могут быть услож нены. Все приведенные конструкции можно изготавли вать без покрытия опорных зубов коронками.

Показания к применению коронок

После введения в практику метода точного литья на керамических моделях сократились показания к примене нию коронок на опорные зубы. Тем не менее в ряде слу чаев их приходится применять перед бюгельным протези рованием. Прежде всего коронки показаны при дефектах твердых тканей зуба, которые невозможно восстановить пломбами или вкладками.

Втех случаях, когда зубные ряды смыкаются плотно

инет места для окклюзионной накладки, зубы приходит ся препарировать. После препаровки обнажаются дентинные канальцы, между окклюзионной накладкой и зубом образуется ретенционный пункт, в котором часто разви вается кариес. Если больному около 40 лет или он пред расположен к кариесу, то при сошлифовывании эмалево го слоя коронки для окклюзионной накладки зуб необхо димо покрывать искусственной коронкой. Если больному свыше 40 лет и выражена стертость эмали, которая, как правило, сопровождается облитерацией дентиновых ка нальцев, то после создания углубления коронку можно не делать.

Коронки показаны при укорочении зубов (феномен Попова — Годона) для выравнивания окклюзионной плоскости. По этим же соображениям делают коронки на зубы резко конвергирующие или дивергирующие. Для укрепления расшатанных зубов 2—3 коронки спаивают между собой.

Абсолютно показаны коронки при необходимости по вышения прикуса (патологическая стираемость зубов, низкие коронки, снижающийся прикус и др.). В таких случаях коронки изготовляют на все антагонирующие зубы.

98 |

99 |

|