Несьёмное Бюгельное Литьё ЗТ.Техника / Бюгельное / 12.Кулаженко-Бюгельное протезирование

.pdf

тельно выскоблить лунки, удалить грануляции и врос |

щения применяют тот или иной метод лечения. Так, при |

|||||||||||||

ший эпителий, тогда альвеолярный |

отросток |

после за |

I и II степенях можно применить два метода: |

1) |

препа |

|||||||||

живления будет гладким. |

|

|

|

|

|

|

рирование (укорочение зуба на 2—5 мм) с обезболива |

|||||||

При наличии рубцов, прикрепленных к гребню аль |

||||||||||||||

нием или после девитализации пульпы с последующим |

||||||||||||||

веолярного отростка, показаны |

пластические |

операции |

пломбированием каналов. |

Аналогичные |

вмешательства |

|||||||||

встречными треугольниками по А. А. Лимбергу, а при |

'показаны при выраженной |

конвергенции или диверген |

||||||||||||

необходимости — пластинки по Эрнсту. Цель этих опера |

ции зубов, в этих случаях после девитализации пульпы |

|||||||||||||

ций — освобождение альвеолярных отростков, создание |

нависающие края зуба срезают. Полученную таким об |

|||||||||||||

преддверия полости рта. |

|

|

|

|

|

|

разом культю зуба лучше покрыть коронкой, при необ |

|||||||

Большое значение для протезирования вообще и для |

||||||||||||||

ходимости с углублением для окклюзионной накладки |

||||||||||||||

бюгельного в частности имеет нормальное соотношение |

опорно-удерживающего |

кламмера; |

|

|

|

|||||||||

зубов в состоянии центральной окклюзии. Если в резуль |

2) ортодонтический |

метод — изготовление |

протеза |

|||||||||||

тате смещения антагонистов в дефект зубного ряда нор |

||||||||||||||

(пластиночного или мостовидного) с постепенным повы |

||||||||||||||

мальная конфигурация сагиттальной и трансверзальной |

шением прикуса на выдвинутых зубах (К. Румпель, 1930; |

|||||||||||||

кривых нарушается, то в порядке подготовки к протези |

А. Я. Кац, 1937; В. А. Пономарева, 1953; И. И. Ужумец- |

|||||||||||||

рованию их надо максимально выровнять для того, чтобы |

кене, 1965, и др.). Методика эта проста, особенно при |

|||||||||||||

обеспечить множественный контакт зубов при артику |

применении быстротвердеющих пластмасс. |

|

|

|||||||||||

ляционных движениях нижней челюсти и тем самым обра |

Снимают оттиск, отливают модель и |

на ней |

изготовляют базис |

|||||||||||

печить |

равновесие протезов. Кром |

|||||||||||||

пластиночного протеза из быстротвердеющей пластмассы, после его |

||||||||||||||

того, если при боковых окклюзия |

||||||||||||||

обработки базис вводят в полость рта. В области выдвинутых зубов |

||||||||||||||

нет трехпунктного контакта естеа |

наслаивают белую пластмассу и предлагают больному прикрыть рот. |

|||||||||||||

венных и искусственных зубов, |

вог |

Чтобы не было полного смыкания между зубами-антагонистами, нуж |

||||||||||||

нккает |

балансирование |

протезг |

но вставить между ними пинцет |

или спичку. Затем протез обраба |

||||||||||

тывают и фиксируют в полости рта. Больной пользуется им опреде |

||||||||||||||

кламмеры при этом будут расшаты |

||||||||||||||

ленное время и повторно посещает врача, когда все зубы начинают |

||||||||||||||

вать опорные зубы. Кроме того, npj |

касаться друг друга (восстановление центральной окклюзии). |

|||||||||||||

выраженном |

симптоме |

Попова - |

При смещении выдвинутых зубов по вертикали, вновь наслаи |

|||||||||||

Годона протезирование без дополни |

вают тонкий слой (1—2 мм) быстротвердеющей пластмассы. Пред |

|||||||||||||

тельного вмешательства |

практичес |

варительно в иммедиат-протезе в |

области жевательных |

зубов фрезой |

||||||||||

делают шероховатости, смачивают мономером и после этого повторно |

||||||||||||||

ки невозможно. |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

наслаивают пластмассу. Пока она не затвердела, вводят протез в по |

||||||||||

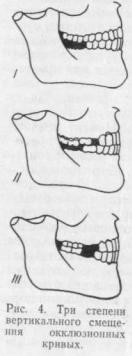

Мы |

различаем три степени |

вер |

лость рта, вставляют между зубами металлическую или деревянную |

|||||||||||

тикального смещения зубов, приво |

пластинку, повышающую прикус на заданную величину и предлагают |

|||||||||||||

больному сомкнуть зубы. После |

затвердения пластмассы |

излишки |

||||||||||||

дящих |

к искривлению |

окклюзион |

||||||||||||

снимают фрезой и сглаживают шероховатость. |

|

|

|

|||||||||||

ных кривых: I — степень — верти |

Эту процедуру повторяют до восстановления окклюзионных |

|||||||||||||

кальное смещение зубов в дефею |

кривых. |

|

|

|

|

|

|

|||||||

зубного ряда от 'Д ДО 7з расстояние |

Для ускорения внутрикостной перестройки предложе |

|||||||||||||

от исходного |

положения |

зубов дс |

||||||||||||

ны различные оперативные вмешательства типа компак- |

||||||||||||||

гребня |

беззубого |

альвеолярного |

от |

|||||||||||

тоостеотомии, однако |

в данных |

случаях |

эти операции |

|||||||||||

ростка, |

II степень — смещение |

зу |

||||||||||||

применяют крайне редко. Мы, начиная с 1965 года, для |

||||||||||||||

бов до половины указанного рассто- |

||||||||||||||

ускорения внутрикостной перестройки и быстрейшего пе |

||||||||||||||

, яния и III степень — смещение зу- |

||||||||||||||

редвижения выдвинутых зубов |

применяли |

вакуумную |

||||||||||||

бог до |

слизистой |

оболочки |

альвео |

|||||||||||

терапию с помощью вакуумного аппарата. После изготов |

||||||||||||||

лярного отростка |

(рис. 4). |

|

|

|||||||||||

|

|

ления провизорного протеза, повышающего прикус на |

||||||||||||

В зависимости от степени сме- |

||||||||||||||

выдвинутых зубах, в области корней этих зубов образуют |

||||||||||||||

2—4 вакуумные гематомы с вестибулярной и орально! сторон.

Экспериментальными исследованиями было установ лено, что в месте воздействия вакуума в тканях и сыво ротке крови содержание аминотрансферазы и дегидрогеназы повышается в 3—4 раза по сравнению с нормой Активность их удерживается 4—6 дней, а :.атем начина ет снижаться до нормы, именно поэтому процедуру сле дует повторять через 3—4 дня.

Вакуумная терапия ускоряет срок перемещения вы двинутых зубов в 2—3 раза, в зависимости от выражен ности смещения.

При III степени смещения, когда зубы вдаются в де фект зубного ряда до альвеолярного отростка, их можно переместить на место вышеуказанным способом, но так как процесс длительный, его практически никто не при меняет. В таких случаях показано:

а) депульпирование зуба с последующим срезанием (карборундовым или алмазным диском) половины его коронки;

б) удаление выдвинутого зуба с последующим скусыванием края лунки и наложением швов для быстрейшего заживления раны.

Выравнивание окклюзионных кривых повышает эф фективность бюгельных протезов.

ПРОТЕЗЫ И ИХ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Характерной особенностью бюгельных протезов явля ется комбинированный способ передачи жевательной на грузки через зубы на ткани пародонта и мягкие ткани, покрывающие беззубые альвеолярные отростки. Бюгельный протез состоит из металлического каркаса,- на котором крепятся пластмассовые базисы с искусственны ми зубами. Каркас образован соединением различных кламмеров, ответвлений, иногда пружин, шарниров и дуг, которые являются несущей конструкцией всего протеза.

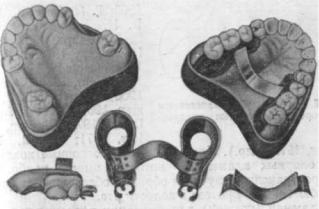

Bryan (1906) впервые соединил поперечной дугой по своду твердого нёба два мостовидных протеза, возме щающих дефекты боковых зубов. Дуга служила допол нительной фиксацией, располагалась на слизистой обо-

Рис. 5. Один из первых бюгельных протезов.

лочке-и часто вызывала пролежни. В 1911 году Riechelman применил дугу для соединения двух симметрично расположенных мостовидных протезов на нижней челюс ти. Это были первые протезы с комбинированной переда чей жевательного давления, изготовляли их из золотых сплавов путем спаивания отдельных деталей в единый блок. В учебнике Mtiller (1912) приведены описание и рисунки первых бюгельных протезов (рис. 5).

Основной деталью бюгельного протеза являетсяопор- но-удерживающий кламмер, который обеспечивает дво який способ передачи жевательного давления. Исходя из этих соображений, некоторые авторы (Д. А. Калвелис,

A. И. Бетельман) называют протезы «опирающими», но ведь все протезы на что-либо опираются, значит этот тер мин относится ко всем конструкциям протезов и не явля ется конкретным. Существует еще термин «скелетированные протезы», но такое название не эстетично. Мы придерживаемся наиболее распространенного наимено вания этих протезов — бюгельные.

С помощью кламмеров распределяется жевательное Давление между зубами и слизистой оболочкой альвео лярных отростков. Конструированием и изучением функ циональной ценности кламмеров в течение длительного времени занимаются многие ученые (М. С. Неменов,

И.И. Панов, 1936; Б. Е. Лемберг, 1940; А. Э. Рофе, 1940; B. Ю. Курляндский, 1938, 1958, 1965; А. М. Гузиков,

22 |

23 |

|

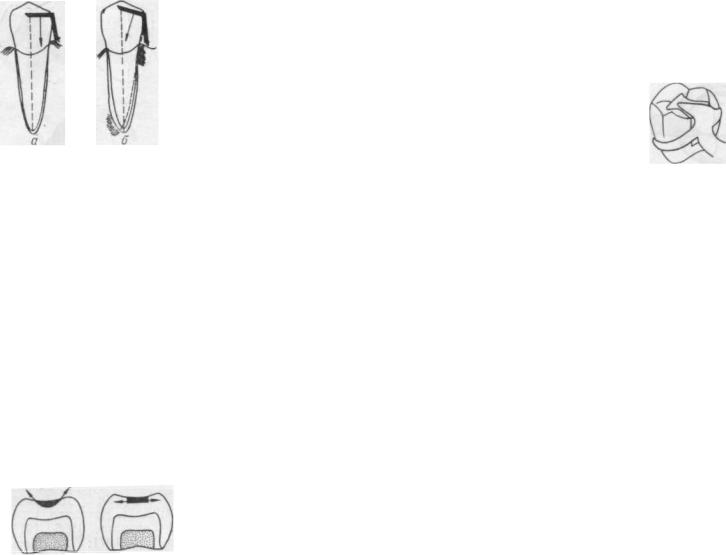

Рис. 6. Коронка зуба с нанесенным экватором и четырьмя квадран тами.

1962; Г. П. Соснин, 1964;

B.И. Кулаженко, 1965;

C.Д. Шварц, 1967; В. П. Панчоха, 1972; Roach, 1930; Kennedy, 1942; Ney, 1948; Fehr, 1956; Voldrich, 1960; Bottger, Houpl, Kirsten, 1961; Cecconi, Asgar, Dootz, 1971; Clayton, laslow, 1971; Farrell, 1972;

Miller, 1972 и др.). Ниже приведены основные конструк ции опорных кламмеров, которые имеют наибольшее распространение и лучшим образом обеспечивают фикса цию бюгельного протеза в полости рта.

Кламмер (крючок) для фиксации пластиночных про тезов впервые применил Mouton (1764).

Клиническая коронка имеет 5 изогнутых поверхнос тей: окклюзионную (жевательная поверхность или ре жущий край), вестибулярную, оральную и две апроксимальные. Вертикальная линия, проведенная по направ лению к оси зуба, будет делить его на медиальную и дистальную половины. Линия, проведенная через наибо лее выступающие точки зуба, является его экватором (рис. 6). Экватор зуба не проходит посредине коронки, он представляет собой изогнутую линию, проходящую на апроксимальных поверхностях в области контактных пунктов, затем переходит на вестибулярную и оральную поверхности, изгибаясь в сторону шейки зуба.

Вертикальная осевая линия на вестибулярной и ораль ной поверхности и экватор зуба образуют четыре квад ранта по два с медиальной и дистальной сторон.

Экватор делит зуб на две части. Та, которая ограни чена экватором и шейкой зуба, называется ретенционной или удерживающей. Плечо кламмера, расположенное на этой поверхности, не соскользнет с зуба, так как удержи вается выступающим участком экватора зуба. Такие кламмеры и их плечи называются удерживающими или ретенционными. Часть зуба между экватором и окклюзионной поверхностью называется опорной.

Кламмеры или их детали, расположенные в этой области, не смещаются по направлению к десне, так как этому препятствуют выступающие участки зуба. Кламме ры, детали которых располагаются на обеих частях корон-

ки зуба (опорной и удержи вающей), называются ком бинированными или опорноудерживающими. Комбини рованный кламмер состоит из плеча (чаще двух), окклюзионной накладки и те ла, которое соединяет дета ли кламмера с каркасом протеза (рис. 7).

Наиболее точными кламмерами являются литые, из готовленные из сплавов, со держащих золото, кобальт и другие элементы. Литой опо- рно-удерживающей клам-

мер, который широко при-

р,ис 7. Опорно-удерживающий

кламмер:

МеНЯеТСЯ |

ДО НаСТОЯЩеГО |

я - плечи; б — тело; в - окклю- |

|

-. |

зионная накладка. |

времени в |

бюгельных про |

|

тезах, был |

предложен Acker |

|

в 1926 г. При изготовлении кламмеров предпочтение отдают жаропрочным сплавам, благодаря их жидкотекучести, упругости и прочности, детали кламмеров можно из готовить тонкими, ажурными. Каркас такого протеза лег кий, занимает мало места во рту, это способствует сравни тельно быстрому привыканию больного к протезу. Карка сы, отлитые из сплавов золота, громоздкие и тяжелые.

Основная задача опорного кламмера — передавать жевательное давление с помощью окклюзионной наклад ки или других деталей, расположенных на опорной части зуба. Зуб, на который падает жевательное давление, на ходится в состоянии перегрузки. Задача врача — выбрать такую конструкцию кламмеров, чтобы они не перегру жали опорные зубы, а рационально распределяли жева тельное давление между ними и слизистой оболочкой альвеолярных отростков (А. Э. Рофе, 1940; О. Д. Кумейская, 1959; Д. А. Калвелис, 1964; Д. П. Конюшко, 1964; В. И. Кулаженко, 1965; Е. И. Гаврилов, 1966, 1973; С Д. Шварц, 1968; Г. П. Соснин, 1970, 1971; Л. А. Пашковская, В. П. Панчоха, Г. М. Бочарова, 1971; Thiel, Klotzer, 1962; Schon, 1962; Hehring, 1962; Wiliam, McCracken, 1963; Б. Боянов, Р. Русков, Ч. Ликов, И. ТоДоров, Е. Евтимов, 1965; Riley, 1965; Taege, 1967; Keme-

25

24

|

|

пу, |

1968; Bergman, |

Hugoso |

||||

|

|

1971; Olsson, 1971; Mokila, Koi |

||||||

|

|

vumae, lansson, 1971; и др.). |

||||||

|

|

По своему строению пери |

||||||

|

|

донт предназначен для воспри |

||||||

|

|

ятия |

вертикального |

жеватель |

||||

|

|

ного давления, поэтому оккль |

||||||

|

|

зионная накладка должна обе |

||||||

|

|

печить |

передачу |

нагрузки |

п |

|||

|

|

оси зуба. |

|

|

|

|

||

|

|

При |

конструировании |

бю |

||||

Рис. 8. Окклюзионная на |

гельного |

протеза |

опорные |

на |

||||

кладка на |

зубе: |

кладки |

нужно |

разместить |

та |

|||

с — правильно; б |

— неправиль |

ким |

образом, |

чтобы |

давлени |

|||

но. |

|

|||||||

|

было ориентировано по |

ос |

||||||

|

|

|||||||

всех опорных зубов. Неправильное расположение окклю зионных накладок часто приводит к перегрузке перио донта в горизонтальном направлении. В результате про исходит образование костных карманов, расшатывани и потеря опорных зубов (рис. 8)>Окклюзионная накладк должна располагаться в фиссурр зуба так, чтобы он не повышала прикус. Место для ее размещения опреде ляют на загипсованных в окклюдаторе гипсовых моделях Не обязательно ее располагать с апроксимальной сторо ны опорного зуба, иногда лучше перенести накладку н медиальную поверхность или соседние зубы

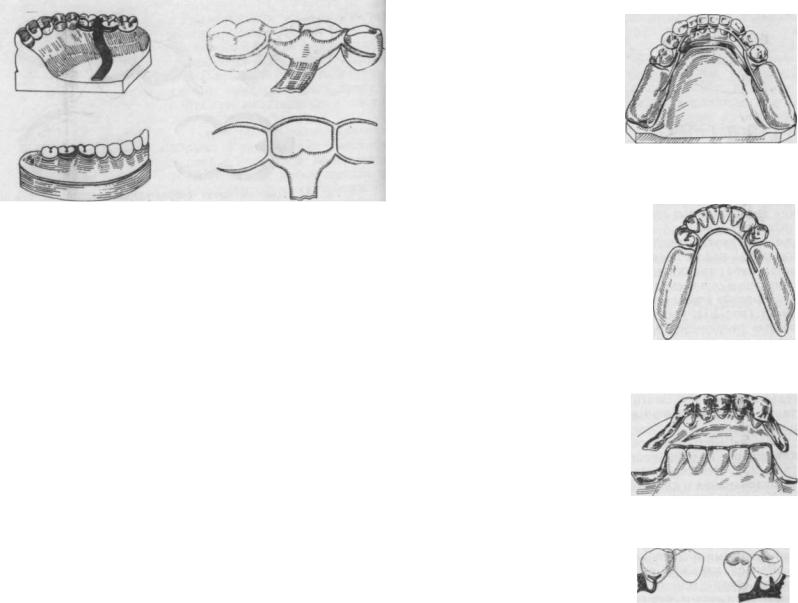

В тех случаях, когда зубы в центральной окклюзи смыкаются плотно и места для расположения окклюзи онной накладки нет, приходится создавать ее с помощь абразивных инструментов. При этом следует придержи ваться следующих правил: форма создаваемого углубл ния в зубе должна быть сферической, а дно полости перпендикулярным к оси зуба (рис. 9 а). Сферическа форма полости обеспечивает неизбежные микродвижеНг

|

|

кламмера во |

время |

переж |

||

|

|

вывания пищи |

и предотвр |

|||

|

|

щает расшатывание опорн" |

||||

|

|

зубов. |

При |

ящикообразн |

||

|

|

форме |

полости |

(рис. 9 |

||

а |

в • • |

смещение протеза |

во вре |

|||

Рис. 9. Формирование полости |

жевания приводит |

к расш |

||||

для окклюзионной |

накладки: |

т ы в а н |

и ю опорного |

зуба. |

||

а ~ c * e S £ & f , & 6 |

'~ ящи" |

всех случаях |

окклюзионн |

|||

|

|

26 |

|

|

|

|

накладка должна |

быть |

доста |

|

||||

точно прочной (не менее 1 — |

|

||||||

2 мм толщиной), |

чтобы могла |

|

|||||

выдержать значительное |

жева |

% |

|||||

тельное давление. |

Препариро |

||||||

вание полости |

для окклюзион |

|

|||||

ной накладки приводит к вскры |

|

||||||

тию дентинных канальцев, под |

|

||||||

металлической |

накладкой |

со |

|

||||

здается |

ретенционный |

пункт. |

|

||||

Это может привести |

к |

разви |

|

||||

тию кариеса (чаще у лиц в воз |

|

||||||

расте до 40 лет), |

а |

после 40 |

_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |

||||

лет, когда наблюдается стира- |

Рис. 10. Вкладка в зубе для |

||||||

емость |

эмали |

и |

облитерация |

окклюзионной накладки, |

|||

поверхностных |

дентинных |

ка |

|

||||

нальцев, кариеса |

не отмечено. Для предотвращения ка |

||||||

риеса и гипоплазии эмали у лиц, склонных к нему, целе сообразно зубы покрывать коронками. При этом полость должна быть большой с расчетом на толщину коронки (см. раздел о показаниях к применению коронок). Суще ствует и другой метод, исключающий применение коро нок — это изготовление металлических вкладок типа «инлей».

В пломбированном опорном зубе или с наличием ка риозной полости на проксимальной стороне, полость для вкладки препарируют по общим правилам и достаточных размеров. Последнюю моделируют с углублением для окклюзионной накладки (рис. 10). После изготовления и фиксации вкладки на второй день снимают оттиски для изготовления бюгельного протеза. Правильно располо женная окклюзионная накладка способствует фиксации кламмеров и всего протеза. Если в конструкцию протеза включено достаточное количество окклюзионных накла док, то базис протеза может быть меньшим и наоборот.

Кроме приведенного типичного расположения окклю зионных накладок, на опорном зубе возможны и другие варианты. При одиночно стоящих зубах, особенно моля рах, для правильной передачи жевательной нагрузки по оси зуба целесообразно располагать накладки с двух апроксимальных сторон зуба (рис. 11). Если опорный зуб имеет наклон в сторону дефекта, лучше окклюзионную накладку расположить с противоположной стороны,

27

а при возможности удвоить ее, по местив на соседний зуб (рис. 12) Возможны и другие варианты рас положения окклюзионной наклад ки на зубах, но во всех случаях следует придерживаться правила о передаче жевательного давления по оси зуба.

Плечи опорно-удерживающего

|

кламмера располагают с вестибу |

|

|

лярной и оральной поверхности |

|

|

зуба. Оральное плечо отходит от |

|

Рис. 11. Двойная окклю |

тела кламмера у окклюзионной |

|

накладки на контактной поверх |

||

зионная накладка. |

||

ности зуба, постепенно спускается |

||

|

по оральной поверхности к экватору, пересекает его и за канчивается между десной и экватором в ретенционной зоне зуба (медиальном квадранте). Плечо предохраняет протез от смещения при' горизонтальных нагрузках и вместе с тем способствует стабилизации протеза. Вести булярное плечо начинается ^ак же, только располагает ся с вестибулярной поверхности опорного зуба (рис. 13). Благодаря такому расположению плеч, кламмеры вы полняют опорную и удерживающую функции. Если опорная часть кламмера выражена, то окклюзионная накладка может быть минимальной или вообще от сутствовать. Удерживающая часть кламмера должна быть достаточно длинной и тонкой, чтобы обеспечить ее упругость. Протяженность удерживающего плеча кламмера зависит от выраженности коронки зуба и ее экватора.

|

Рис. 13. Расположение плеч в |

|

|

опорно-удерживающем |

клам- |

|

мере: |

|

Рис. 12. Окклюзионная наклад |

а ~ опорная часть; б — удержива |

|

ка на двух рядом стоящих зу |

ющая часть. |

|

|

|

|

бах.

28

Рис. 14. Двойные плечи опорно-удерживающего кламмера.

При расшатанности зубов или для придания протезу большей устойчивости плечи кламмера можно продлить на один или два соседних зуба (рис. 14). Такая конструк ция усиливает фиксацию бюгельных протезов.

При дефектах I класса, одностороннее отсутствие же вательных зубов без дистальной опоры (II класс по Кен неди), широко применяют кламмер Бонвиля, который располагают в непрерывном зубном ряду между моля рами или моляром и премоляром. Он представляет собой удвоенный трехплечий кламмер Аккера с разносторонним направлением плеч (рис. 15).

Jackson при таких же дефектах предложил перекид ной кламмер, плечи которого укладывают в межзубные бороздки и кольцевидно замыкают с вестибулярной сто роны. Такие кламмеры могут быть изогнуты из проволоки или литые (рис. 16).

Мы считаем, что эти кламмеры выполняют также удерживающую функцию и способствуют стабилизации протеза, что при односторонних дефектах зубного ряда без дистальной опоры является весьма трудной задачей. Для применения таких кламмеров необходима достаточ ная высота коронок зубов и выраженность их экваторов. Некоторые авторы (В. Ю. Курляндский, 1965, и др.) считают, что при таких дефектах применение перекидно го кламмера Джексона и Бонвиля малоэффективно. Мы не согласны с таким выводом, правда, нами были несколько изменены указанные конструкции клам меров.

29

Рис. 15. Кламмер Бон- |

Рис. 16. Кламмер Джексона, |

виля. |

|

При укороченном зубном ряде и незначительной высоте коронок опорных зубов вышеуказанные кламмеры мы изготовляем только после предварительной сепарации между 7—6-м или 6—5-м зубами в зависимости от рас положения дефекта и его величины. Препарированные зубы покрываем коронками с выражетнь1м экватором на вестибулярной поверхности зубов. Вестибулярные плечи кламмеров делаем длинными с фиксацией на удержи вающей части коронки. При выраженности экватора и хорошо развитых коронках необходимость в сепарации отпадает.

К опорным кламмерам также относится непрерывный или многозвеньевой кламмер. Если оральные плечи двух противоположных кламмеров Аккера продлить по ораль ным поверхностям зубов до их соединения, то получится одно стабилизирующее устройство — многозвеньевой кламмер. Многозвеньевой кламмер применил Beach в 1924 году. Автор расположил его у шеек нижних фрон тальных зубов с язычной стороны. Такая конструкция травмировала межзубные сосочки и не способствовала передаче жевательной нагрузки на зубы. Этот недостаток был устранен Кеннеди (рис. 17). Многозвеньевой клам мер его конструкции располагается с оральной поверх ности на бугорках фронтальных зубов, что способствует передаче жевательного давления на все зубы. Кроме того, непрерывный кламмер является шинирующим при-

сиособлением. На нем можно сделать ответвления с зацеп ными петлями на подвижные зубы, которые объединяют их в единый блок (рис. 18). Эльбрехт расположил непре рывный кламмер на режу щем крае фронтальных зу бов. В эстетическом отноше нии такая конструкция не эффектна. Шпренг вместо зацепных петель в конструк цию многозвеньевого кламмера включил каппы, пере крывающие режущие по верхности зубов. Этот клам мер применяют при стертых зубах, когда необходимо по высить прикус (рис. 19). Многозвеньевые кламмеры придают прочность и устой чивость бюгельному протезу и в ряде случаев исключают необходимость применения пальцевидных отростков

(кипмайдеров), предохра няющих протез от опускания дистальной его части.

В 1930 году Роуч предло жил свои варианты литых удерживающих кламмеров (рис. 20). Оригинальность их конструкции состоит в том, что они для фиксации бюгельных протезов позво ляют использовать даже ми нимальные ретенционные зо ны на опорных зубах. Клам меры как бы расчленены и выступают из бюгельного каркаса в виде шипов и ла пок. Кламмеры Роуча полу чили широкое распростране-

Рис. 17. Непрерывный кламмер Кеннеди.

Рис. 18. Непрерывный кламмер Эльбрехта.

Рис. 19. Непрерывный кламмер Шпренга.

Рис. 20. Кламмеры Роуча.

зо |

31 |

Рис. 21. Кламмер Бони- |

Рис. 22. Кламмеры Нея. |

харта. |

|

ние как отдельные детали кламмеров Нея, Бонихарта и других. Однако следует отметить, что кламмеры Роуча ме нее, чем другие, предрасполагают к возникновению ка риеса, так как их плечи и выступы прикасаются к поверх ности зуба минимальной площадью. В косметическом отношении они весьма эффектны.

Широкое применение должен H^UTTV кламмер Бони харта (рис. 21), удерживающее плечо которого является частью непрерывного кламмера, расположенного на бу горках передних зубов, а иногда премоляров. Удержи вающее плечо в виде буквы Т на конце прилегает к зубу

вобласти его шейки, а удлиненная часть тела кламмера

ввиде пружины не касаясь десны, присоединяется к бюгельному каркасу. Благодаря длинному упругому плечу, такой кламмер хорошо пружинит и обеспечивает фикса цию протеза.

Ней в 1948 году в своей книге приводит разновидности кламмеров и описывает показания к их применению (рис. 22). Некоторые из них применялись раньше. Ней их видоизменил и классифицировал.

К первому кламмеру Ней относит наиболее распро страненный в бюгельном протезировании трехплечий кламмер Аккера. Основное показание к его примене нию — дефекты зубных рядов, ограниченные с двух сто рон опорными зубами.

Второй кламмер имеет прочную окклюзионную на кладку и два длинных Т-образных плеча. Кламмер пока зан в тех случаях, когда на опорных зубах резко выра жен экватор или зуб наклонен так, что экватор проходит

по контактной поверхности со стороны дефекта зубного ряда и кламмер Аккера нельзя применить.

Третий кламмер — комбинированный, состоит из окклюзионной накладки, одного жесткого плеча и друго го пружинного- с Т-образным расщеплением на конце. Автор рекомендует применять этот кламмер на зубах, имеющих наклон в оральную или вестибулярную сторо ны. Например, при вестибулярном наклоне премоляра, на язычной стороне моделируют жесткое плечо, а на вестибулярной — полулабильное.

Четвертый кламмер — одноплечий с окклюзионной накладкой, расположенной у основания плеча или на са мом плече, так называемый «задний» кламмер. Автор рекомендует применять его на клыках и премолярах, ограничивающих дефект зубного ряда без дистальной опоры. Длинное плечо обеспечивает упругость кламмера.

Пятый кламмер — кольцевой. Имеет длинное плечо с двумя окклюзионными накладками. Применяется на жевательных зубах, ограничивающих дефект зубного ря да. Окклюзионные накладки обеспечивают равномерную передачу жевательного давления по оси зуба, даже в слу чаях, если моляр имеет наклон в сторону дефекта. Плечо начинается у окклюзионной накладки со стороны дефек та, переходит на вестибулярную сторону зуба, выше экваторной линии на апроксимальной поверхности обра зует еще одну окклюзионную накладку, затем опускается на оральную сторону и заканчивается ниже экваторной линии-

Система кламмеров Нея при всех видах дефектов зуб ных рядов предусматривает только жесткое соединение кламмера с каркасом. Эта система непригодна при паро донтозе, так как при этом жевательная нагрузка переда ется только на опорные зубы.

Балтерс предложил группу ажурных литых кламме ров, позволяющих использовать мельчайшие анатомичес кие ретенционные пункты зуба для опорной и удержи вающей функции кламмера (рис.23).

С. С. Березовский (1965) разработал оригинальную конструкцию кламмера, включающего в передачу жева тельного давления 2—3 зуба, ограничивающих дефект зубного ряда (рис. 24). Опорные плечи кламмера охва тывают зуб с оральной стороны. Окклюзионные наклад ки расположены в межзубных бороздках мезиально от

32 |

2 |

85 |

33 |

|

|

Рис. 23. Кламмеры Балтерса.

дефекта. Плечо кламмера охватывает контактную п верхность зуба и переходит на вестибулярную, заканчи ваясь ниже экваторной линии в ретенционной зоне. Тел кламмера удлинено и присоединяется к\дуге протеза н нижней челюсти или к каркасу на верхней. Благодар опорам, расположенным медиалыць-от дефекта, это кламмер передает давление на несколько зубов, а такж предохраняет зуб, ограничивающий дефект, от вывихи вания.

Всевозможные варианты кламмеров, которые приме няются при изготовлении бюгельных протезов, должны отвечать следующим требованиям: обеспечить фиксацию бюгельного протеза в полости рта; рационально распре делить жевательное давление между опорными зубами и слизистой оболочкой альвеолярных отростков; опорноудерживающий кламмер должен передавать жеватель ное давление по оси зуба; при пародонтозе должны при меняться многозвеньевые кламмеры с зацепными петлями для шинирования зубов; кламмеры не должны перегру жать ткани пародонта и расшатывать зубы.

Соединение кламмеров с дугой и другими частями каркаса является одним из основных вопросов бюгельно го протезирования. Основной трудностью в конструкции бюгельных протезов является различие в степени подат ливости периодонта зубов и мягких тканей альвеолярных отростков при вертикальном давлении. Опорные ткани по-разному отвечают на жевательную нагрузкуЧерез связочный аппарат и гидродинамическим путем перио-

яонт |

передает |

давление на |

|

||||

альвеолярный отросток и те |

|

||||||

ло челюсти. При этом |

про |

|

|||||

исходит |

аммортизация |

на |

|

||||

грузки. |

Периодонт |

имеет |

|

||||

естественную |

подвижность |

|

|||||

по вертикали, равную 0,01 — |

|

||||||

0 03 мм. |

Податливость |

мяг |

|

||||

ких тканей на сжатие, |

по |

Рис. 24. Опорно-удерживающий |

|||||

крывающих |

альвеолярный |

кламмер с двойным плечом и |

|||||

отросток, |

равна 0,3—0,9 |

мм, |

несколькими окклюзионными |

||||

а следовательно, |

в |

10—30 |

накладками. |

||||

|

|||||||

раз |

больше, |

чем |

податли |

|

|||

вость зуба. Таким образом, если больному с дефектами в зубных рядах без дистальной опоры изготовить бюгельный протез с жестким соединением кламмера и каркаса, то при пережевывании пищи происходит не только пере грузка периодонта зубов, но и его травматизация, приво дящая к разрушению связочного аппарата, атрофии лунки, расшатыванию и потере опорных зубов. Подобные осложнения мы наблюдали неоднократно. Приходилось удалять подвижные зубы и изготовлять новый протез.

В начале XX столетия начали применять шарнирное соединение кламмеров с базисом. Уже первые единичные наблюдения показали, что данное соединение при отсут ствии дистальной опоры является наиболее эффектив ным.

Ряд авторов предложили различные конструкции подвижного соединения кламмера с базисом протеза: А. М. Гузиков — шаровидный шарнир, М. А. Соломо нов — шароамортизатор; В. И. Кулаженко — одно- и двухосевые шарниры; С. Д. Майорчик — моноредуктор;

И.М. Оксман, Л. М. Демнер — шарнир-защелку; Aund D. Biaggi — сложный шарнир типа аттачмена с пружи ной и винтом; Miiller, Frey — одноосевые шарниры типа аттачмен-шарнир; Steiger — вращательный шарнир. Про волочный шарнир в сочетании с литым кламмером пред ложили О. Д. Кумейская, Botger; суставы Hruska, Reichborn крепятся на телескопических коронках.

Внастоящее время широкое применение нашел шар нир Iantzen (1959). Этот шарнир изготовляется серийно из металла (рис. 25). Во время моделировки его подогре вают на спиртовке и вкладывают между восковым клам-

34 |

2* |

35 |

|

Рис. 25. Шарнир Янтцена. |

Рис. 26. Двухосевой шарнир |

|

Кулаженко. |

мером и сеткой. После отливки получается шарнирное их соединение. Как показали наблюдения, бюгельные про тезы с шарнирными кламмерами хорошо фиксируются в полости рта, больные быстро к ним привыкают, есте ственные зубы не перегружаются. На рентгенограммах альвеолярных отростков в области опорньтх^зубов изме нения в течение 5—9 лет не определены. Однако у неко торых больных наблюдались воспалительные процессы слизистой оболочки под дистальной частью базиса. Это является недостатком одношарнирного соединения, так как при такой конструкции на дистальный участок бази са приходится большее давление.

Для устранения недостатка одношарнирного соедине ния В. И. Кулаженко (1963) разработал двухосевой шар нир (рис. 26). Он имеет две оси вращения благодаря наличию в его конструкции соединительной планки меж ду кламмером и металлической сеткой базиса. Преиму щество двойного шарнирного соединения состоит в том, что при такой конструкции жевательное давление пере дается на альвеолярный отросток равномерно всей площадью базиса.

Наши наблюдения показали, что при использовании такого шарнира под базисом протеза слизистая оболочка не воспалена, стойкость ее капилляров находится в пре делах нормы, опорные зубы не расшатываются. Рентге нологически структурные изменения в кости не опреде ляются. Такое шарнирное соединение особенно показано при пародонтозе, а также при больших дефектах зубных рядов без дистальной опоры.

Методика изготовления бюгельного каркаса с двухосевым шар ниром, соединяющим базис протеза с кламмером, заключается в сле дующем. С дистальной стороны опорно-удерживающего кламмера, смоделированного из воска, в области шейки зуба делают утолще ние, через которое пропускают поперечно к гребню альвеолярного отростка слегка нагретый графитный стержень диаметром 1 мм и дли ной 20—25 мм. Выступающие концы графитного стержня хорошо удерживаются огнеупорной оболочкой. Параллельно первому грифелю в смоделированную из воска сетку для удержания пластмассы встав ляют второй. Между восковыми моделями кламмера и сетки остав ляют просвет в 1 мм. После отливки и извлечения графитов образу ются отверстия в утолщениях кламмера и сетки. Вулканитовыми дис ками, на середине утолщений пропиливают отверстия на глубину 5— 6 мм и ширину 1,5 мм. В образованную прорезь вставляют соедини тельную планку длиной 5—6 мм с двумя отверстиями, соответствую щими отверстиям в кламмере и сетке. Через отверстия пропускают стальные стержни, диаметром 1 мм, концы которых сваривают или расклепывают. Получается двухосный шарнир, который обеспечивает равномерную передачу жевательного давления на всю слизистую оболочку протезного ложа.

В последнее время появилось несколько работ (С. Д. Шварц, 1968; Г. П. Соснин, 1971), в которых про изведены математические расчеты конструкции кламмеров бюгельных каркасов. Характерной особенностью этих работ является преувеличение математической сущности конструирования и уменьшение значения биологическо го субстрата опорных тканей, которые воспринимают жевательное давление и подвержены целому ряду экзо- и эндогенных влияний. Мобильность субстрата в ряде случаев сводит на нет сложные математические расчеты. Этим мы не отвергаем значения математики в бюгельном протезировании, а хотим подчеркнуть, что ведущими в определении их конструкции все же должны быть ткани и организм в целом. Несмотря на предложенные расчеты кламмеров с пружинами, нет возможности изготовить их заданной упругости, так как последняя зависит не толь ко от длины плеча, но и от состава сплава, режима плав ки, термической обработки и полировки. Все эти факты делают этот метод малоэффективным, несмотря на, ка залось бы, точные математические расчеты.

То же относится и к пружинным распределителям на грузки, обеспечивающим лабильное соединение, при ко тором мягкие ткани под базисом протеза нагружаются больше, чем зубы. Однако как при полулабильном, так и при пружинном соединении опорного кламмера с бази сом протеза точно дозировать нагрузку практически не-

36 |

37 |

|

|

|

возможно. Вместе |

с |

тем |

|

|

|

|

теоретические |

поиски |

||

|

|

|

авторов |

вполне оправда |

||

|

|

|

ны и, возможно, в свое |

|||

|

|

|

время |

найдут практичес- |

||

|

^ ^ ^ ^ ^ ^ |

|

кое применение. |

|

|

|

Рис. 27. Расположение дуги бю- |

Дуга бюгельного |

про- |

||||

гельного |

протеза на верхней че- |

теза объединяет |

все |

его |

||

|

люсти. |

|

детали в единый металли |

|||

|

|

|

ческий каркас и является |

|||

несущей |

конструкцией |

протеза. Расположению |

дуги на |

|||

твердом |

нёбе или на |

нижней |

челюсти придают |

особое |

||

значение, учитывая рефлексогенные зоны языка, анатомии ческое положение его уздечки, степень податливости мяг ких тканей протезного поля и подвижность полости рта.

Общим правилом для конструирования дуг на верхней и нижней челюстях является то, что дуга должна отстоять от слизистой на величину податливости мягких тканей протезного поля (см. рис. 4). В противном случае дуга, имеющая малую площадь, будет вдавливаться в слизиЫ тую оболочку, травмировать ее, вплоть до ображжания пролежней. Дуги должны точно повторять конфигурацию твердого нёба или альвеолярного отростка. Расположе ние дуги на верхней челюсти зависит от характера дефек-1 тов в зубных рядах. Однако при всяких дефектах дуга] должна быть расположена в задней трети твердого нёба, отступя кпереди от линии «А» на 10—12 мм (рис. 27).

Втаком положении дугу нельзя достать кончиком языка,

иснять протез (вредная привычка у некоторых больных

при неправильном расположении дуги). Кроме того, в указанном положении дуга не мешает речи и больной сравнительно быстро привыкает к протезу.

В спокойном положении дуга не раздражает спинку языка. Расстояние между дугой и слизистой оболочкой нёба зависит от степени податливости мягких тканей альвеолярного отростка и подвижности опорных зубов. Податливость мягких тканей на сжатие можно опреде-i лить электронно-вакуумным аппаратом или при помощи таблиц. Однако расстояние между слизистой и дугой не должно превышать 0,7—0,8 мм, в противном случае дуга будет нарушать четкость речи.

Особое внимание надо обращать на размещение дуги при выраженном торусе (в этой области наиболее истого

ценная слизистая оболочка с минимальной податли востью на сжатие 0,1—0,3 мм). Поэтому при соприкосно вении дуги с торусом может образоваться декубитальная язва. Таким образом, при моделировке дуги толщина подкладки находится в прямой зависимости от степени податливости мягких тканей, покрывающих альвеоляр ные отростки. Концы дуги в области альвеолярных от ростков на уровне 6—7-х зубов входят в решетку или сетку для крепления пластмассы и должны отстоять от слизистой оболочки на 1,5—2 мм. Это пространство в по следующем заполняется пластмассой.

Ширину дуги регламентировать трудно, так как она находится в зависимости от величины дефектов зубных рядов, их топографии и чувствительности больного. Одна ко следует помнить, что дуга должна быть прочной, так как является несущей конструкцией, и вместе с тем не быть толстой, чтобы не мешать речи, поэтому прочности достигают за счет увеличения ее ширины. В среднем оптимальная ширина ее — 8—10 мм, а толщина — 0,9—• 1,2 мм.

Дуга на нижней челюсти располагается в области пе редних зубов между десневым краем и дном полости рта. При этом необходимо огибать уздечку языка таким обра зом, чтобы при любых ее движениях она не соприкаса лась с дугой. Врач должен помнить, что снимая оттиск анатомической ложкой с гипсом, он, как правило, отжи мает уздечку книзу, и на модели она не видна. Это часто вводит в заблуждение зубного техника, который распо лагает дугу низко. Протез травмирует уздечку языка при его движении и требует переделки.

Дуга на нижней челюсти располагается ниже шеек зубол на 1—1,5 мм в зависимости от выраженности аль веолярного отростка и не доходит до дна полости рта на 2—3 мм. Амплитуда подвижности мягких тканей дна по лости рта весьма значительна, и поэтому при низком положении дуги последняя будет травмировать ткани.

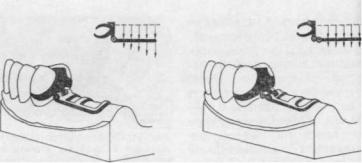

Расстояние между слизистой оболочкой альвеолярно го отростка и дугой зависит не только от степени подат ливости мягких тканей альвеолярных отростков, а также °т его конфигурации. При отвесном расположении аль веолярного отростка расстояние может быть минималь ным, так как смещение дуги будет происходить по вер тикали (рис. 28 а).

38 |

;)9 |