Телескопы и замки. и Частично Сьёмные / Телескопы и замки / 98.Телескопические и замковые крепления зубных протезов

.pdf•сокращают период адаптации;

•могут являться подготовительным (переходным) этапом к проте зированию полными съемными протезами.

Недостатки покрывных протезов по сравнению с полными съемными протезами:

•покрывные протезы значительно дороже;

•требуется больше усилий со стороны врача и пациента для под держания функционирования данного протеза.

Покрывные протезы показаны:

•при наличии корней зубов или одиночно стоящих зубов (доста

точно одного зуба). При атрофии костной ткани до 1/2 длины корня возможно использовать балку, супра- и интрарадикулярные сфери

ческие аттачмены, при атрофии на 1/2 — телескопические коронки, при атрофии более 1/2 — магнитные фиксаторы;

•при неблагоприятном прогнозе для полных съемных протезов при резкой атрофии альвеолярных отростков, ксеростомии, повы шенном рвотном рефлексе.

Противопоказанием для протезирования покрывными протеза ми является плохая гигиена полости рта.

Протезирование покрывными протезами может потребовать спе циальной предварительной подготовки опорных тканей:

•устранение периодонтального кармана с помощью гингивотомии;

•при поражении кариесом поддесневой области — гингивотомия для удлинения коронковой части;

•устранение тяжей и высоко прикрепленных уздечек слизистой оболочки.

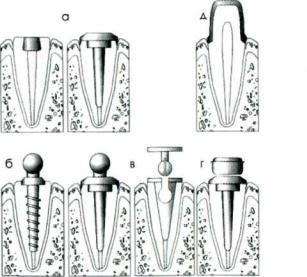

Все элементы, использующиеся в покрывных протезах, можно разделить на несколько групп (рис. 87):

1.Поддерживающие элементы. Не содержат ретенционных час тей. Используются при неблагоприятном прогнозе опорных зубов. При этом опорные корни могут быть запломбированы амальгамой, композитами, стеклоиономерным цементом или покрыты корневыми колпачками.

2.Ретенционные элементы. К ним относятся:

•аттачмены, зацементированные непосредственно в каналы опорных корней (например, аттачмен Dalbo-Rotex фирмы СМ);

113

•аттачмены, расположенные на корневых колпачках: сферы и видоизмененные сферы, балки. Такие аттачмены могут быть жестки ми, полулабильными и лабильными;

•телескопические коронки;

•магнитные фиксаторы (например, фирмы Dyna).

Рис.87. Виды ретенционных элементов покрывных протезов: поддерживающие элементы (а);

ретенционные элементы: аттачмены в канале корня (б), аттачмены на корневых колпачках (в);

магнитные фиксаторы (г); телескопические коронки (д)

Соответственно используемому ретенционному элементу все покрывные протезы можно разделить на 3 вида.

•Непосредственные покрывные протезы (immediate overdenture) Используются при неблагоприятном прогнозе опорных зубов. В этом случае корни опорных зубов без ретенционных элементов служат опорой покрывных протезов.

•Переходные покрывные протезы (transitional overdenture) ис пользуются при неопределенном прогнозе для опорных зубов. Ис пользование подобных протезов у лиц пожилого возраста помогает

114

адаптироваться пациентам к будущим полным съемным протезам. В этом случае ретенционные элементы цементируются непосред ственно в канал корня. Осложнением при применении данных ретенционных элементов может явиться развитие кариеса и перелом опорных корней.

•Постоянные покрывные протезы (definitive overdenture) исполь зуются при долгосрочном прогнозе для опорных зубов. В этом случае могут использоваться ретенционные элементы, располагающиеся на корневом колпачке, телескопические коронки, балки, магнитные фик саторы.

Впокрывных протезах могут использоваться жесткие или ла бильные замковые крепления. Лабильные аттачмены показаны:

•при определенной геометрии расположения оставшихся зубов — классы D, Е по Керберу;

•при большой податливости слизистой оболочки альвеолярного отростка;

•когда при установке корневого колпачка может быть использо вана только короткая культевая вкладка.

При планировании применения определенного вида ретенционного элемента в ситуации одиночно стоящих зубов часто возникает вопрос, следует ли использовать одиночные крепления или можно объединить опорные корни с помощью балочного фиксатора. Пока заниями к применению одиночных фиксаторов являются:

•наличие одного опорного зуба;

•диагональное расположение опорных зубов;

•слишком большое расстояние между опорными зубами для при менения балочных фиксаторов;

•применение балки во фронтальной области может уменьшить свободное пространство для языка.

Показаниями для применения балочных фиксаторов в покрыв ных протезах являются:

•наличие нескольких опорных зубов с атрофией пародонта, тре бующих шинирования;

•короткие корни опорных зубов.

Предостережение. При наличии нескольких непараллельных корневых каналов зафиксировать балочные крепления можно с по мощью вспомогательных аттачменов (рис. 88).

115

Рис.88. Фиксация балочных аттачменов с помощью винтов

116

ГЛАВА 6. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРОТЕЗОВ С ЗАМКОВОЙ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ

ПРЕПАРИРОВАНИЕ ОПОРНЫХ ЗУБОВ

Одним из наиболее важных факторов, определяющих успех ле чения, является правильное препарирование опорных зубов. При протезировании комбинированными протезами существует несколь ко видов подготовки твердых тканей опорных зубов:

•при применении замковых креплений;

•при применении телескопических коронок;

•при применении покрывных протезов.

Препарирование при применении замковых креплений

Препарирование опорных зубов при применении полулабильных и лабильных экстракоронарных замковых креплений ничем не отли чается от препарирования под металлокерамическую коронку. Сле дует соблюдать следующие правила: высота культи должна быть не менее 5 мм, конусность стенок 2-3°. На фронтальных зубах создает ся прямой или 135° вестибулярный уступ и символ уступа с оральной поверхности. На жевательных зубах — круговой уступ в 135°.

При препарировании для применения жестких экстракоронарных аттачменов с обязательным фрезерованием опорных коронок следу ет подготовить достаточно места для размещения интерлоков в меж зубных промежутках и фрезерованных ответвлений съемной части протеза с оральной поверхности, чтобы избежать увеличения конту ра опорных коронок. Оптимальная толщина фрезерованного ответв ления и диаметр интерлока составляют 0,8 мм. Поэтому с оральной поверхности следует создать уступ шириной 1,1 мм, а в межзубном пространстве расстояние между проксимальными стенками опорных зубов должно составлять не менее 1,4 мм.

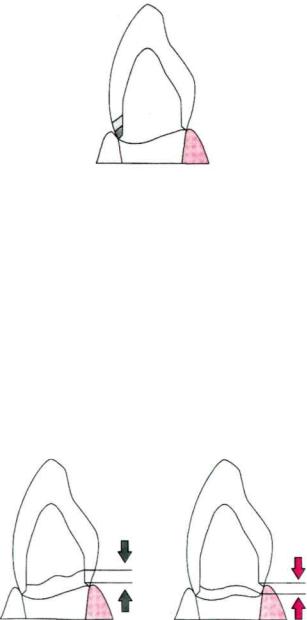

Положение уступа по отношению к десневому краю (наддесневое, придесневое и поддесневое) определяется эстетическими усло виями и кариозным разрушением твердых тканей (рис. 89).

117

Рис.89. Положение уступа по отношению к десневому краю

В идеальном случае границы препарирования в придесневой об ласти должны быть видны невооруженным глазом или доступны для проверки зондом. Такое наддесневое или придесневое положение края коронки идеально для снятия оттиска, оценки точности приле гания и последующего проведения гигиенических мероприятий. Од нако в этом случае страдает эстетика. Поэтому подобное препариро вание целесообразно проводить только в жевательной области. Во фронтальном отделе с вестибулярной стороны проводится поддесневое препарирование с погружением коронки на 0,5 мм в зубодесневой желобок.

Положение уступа при кариозном разрушении зуба определяется степенью разрушения. Между краем коронки и восстановительным пломбировочным материалом должно находиться около 1 мм полно ценных твердых тканей зуба (рис. 90).

Рис.90. Расположение края коронки при восстановлении культи зуба

118

Препарирование опорных зубов при применении интракоронарных замковых креплений проводится так же, как и для жестких экстракоронарных аттачменов. Также следует учитывать расположе ние фрезерованных ответвлений съемной части протеза на ораль ной поверхности коронок. Отличием является заключительный этап, на котором формируют ящикообразную полость для расположения матрицы замкового крепления. Полость должна быть сформирована таким образом, чтобы поместить замковое крепление в пределах контура коронковой части. Для правильного создания полости врач должен знать габаритные размеры замкового крепления, которые следует увеличить приблизительно на 0,6 мм по ширине и на 0,3 мм по глубине для расположения стенок коронки (рис. 91).

Рис.91. Препарирование при применении интракоронарных замковых креплений

Препарирование при применении телескопических фиксаторов

Препарирование опорных зубов при применении телескопичес ких фиксаторов проводят с круговым поддесневым уступом в 135° и сохранением высоты коронковой части не менее 5 мм (рис. 92). По сравнению с препарированием под металлокерамическую коронку сошлифовывается на 0,3 мм больше твердых тканей для размеще ния первичной коронки. В работе можно использовать алмазные тур бинные боры: № 314.697.524 для маркировки кругового уступа, для снятия слоя эмали № 314.142.534, для препарирования дентина № 314.173.524; № 314.131.514 для предварительного оформления уступа № 314.033.534 для обработки окклюзионной поверхности (формы рабочей части даны по стандарту ISO). Окончательное оформление уступа проводится микромотором со скоростью враще ния до 50 тыс. об./мин алмазными или твердосплавными борами.

119

Препарированиезавершается сглаживанием острых кромок и марки ровкой вертикагьного желобка по месту изготовления фрикционного штифта.

Рис.92. Препарирование опорных зубов под телескопическую коронку

При незначкельном количестве сохранившихся зубов, когда и применяются главным образом телескопические коронки, на опор ных зубах оченьчасто определяется пародонтальный карман, глуби ной более 1,5 мл. При нормальных условиях граница препарирова ния лежит у дна зубодесневой борозды, здесь проходит замыкающий край телескопичэской коронки. В условия пародонтального кармана не следует стремиться проводить препарирование на всю глубину. Чем глубже в пощесневую область планируется погружение края ко ронки, тем больие неточностей может возникнуть при снятии оттис ков и, в конечном итоге, ухудшится качество прилегания первичной коронки к отпрепарированному зубу, что может приводить к хрони ческой травме дэсневого края, ретракции десны и развитию вторич ного кариеса под коронкой. Поэтому целесообразно в условиях паро донтального кармана проводить поддесневое препарирование на глубину не более 1 мм или проводить предварительную пародонтологическую коррекцию хирургическим способом.

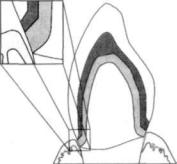

Поддеснева! часть отпрепарированной культи закрывается толь ко каркасом перзичной коронки, поэтому поддесневой край внутрен него телескопа специально выделяют путем полировки от поверх ности сцеплени!, покрываемой наружным телескопом.

Край наружюй телескопической коронки заканчивается непосред ственно перед десневым краем и не погружается под десну. Слиш ком длинный наружный телескоп, который погружается в поддесне-

120

вую область вызывает образование неприятного запаха вследствие того, что в «зазор» между первичной и вторичной коронками всасы вается жидкость из зубодесневой борозды.

Поэтому внутренняя телескопическая коронка длиннее наружной коронки на величину поддесневого полированного края (рис. 93).

Рис.93. Положение краев первичной и вторичной коронок

Препарирование при применении покрывных протезов

Существует несколько видов подготовки опорных зубов для изго товления покрывных протезов:

•с телескопическими фиксаторами;

•с поддерживающими элементами;

•с аттачменами в канале корня;

•с аттачменами на корневых колпачках;

•с магнитными фиксаторами.

Подготовка опорных зубов при применении покрывных протезов с телескопическими фиксаторами ничем не отличается от препари рования при изготовлении комбинированных протезов с фиксацией телескопическими коронками.

Препарирование опорных зубов под поддерживающие элемен ты может проводиться двумя способами. В первом случае после сошлифовывания опорного зуба до 1 мм выше десневого уровня производится закрытие входа в корневой канал пломбировочным материалом. Во втором случае опорный корень покрывают литым колпачком, поэтому подготовка твердых тканей производится как при изготовлении культевой вкладки.

121

Подготовка корней зубов под ретенционные элементы, уста новленные непосредственно в канал корня и под магнитные фик саторы, аналогична установлению анкерного штифта. К каждому ретенционному элементу фирма-производитель прилагает специ альные развертки для подготовки канала корня (рис.94).

Рис. 94. Развертки фирмы Dyna для препарирования под магнитный фиксатор

В начале препарирования следует укоротить опорные зубы до 1,5-2 мм (рис.95).

Затем распломбировывают канал на 2/3 длины корня. Стандарт ными развертками расширяют канал и формируют площадку, пере распределяющую жевательное давление (рис. 96).

После этого примеряют и цементируют фиксирующие элементы: ретенционные элементы, установленные непосредственно в канал корня, или магнитные фиксаторы (рис. 97).

122