- •Глава 7. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений органов опоры и движения

- •Методы лучевого исследования

- •Рентгенологический метод

- •Рентгеновская компьютерная томография

- •Радионуклидный метод

- •Нормальная лучевая анатомия органов опоры и движения

- •Возрастные изменения органов опоры и движения

- •Общая мрт-семиотика

- •Панариций

- •Туберкулез костей и суставов

- •Острые инфекционные гнойные артриты

- •Опухолевые заболевания

- •Доброкачественные опухоли (остеомы, хондромы, остеохондромы и др.)

- •Опухолеподобные заболевания

- •Врожденные дисплазии

- •Фиброзные дисплазии

- •Асептические остеонекрозы

- •Доброкачественные опухоли

- •Перегрузочные переломы

- •Патологические переломы

- •Повреждения мягких тканей

- •Внутримышечная гематома

- •Разрывы мышц, фасций, сухожилий и связок

Фиброзные дисплазии

Фиброзная монооссальная и полиоссальная распространенная остеодисп-лазия проявляется болями в пораженной кости. Может поражаться любая кость, чаще - длинные трубчатые кости нижних конечностей.

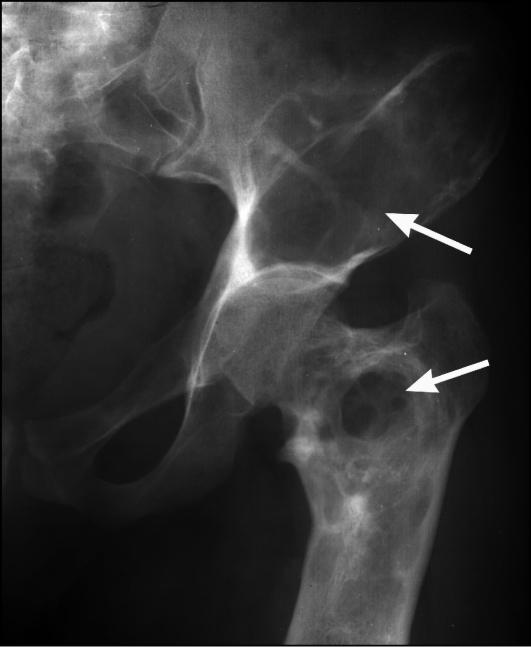

Рентгенография: хорошо очерченные овальные очаги просветления с четкой пограничной склеротической каймой или участки диффузной перестройки структуры кости (см. рис. 7.41). Размеры очагов - 1-2 см, иногда они сливаются в один большой участок. Очаги располагаются в основном в кортикальном слое. Структура очагов и диффузных изменений напоминает «матовое стекло», иногда она неоднородная из-за плотных включений.

Хрящевые дисплазии

Различают две формы хрящевых дисплазий: внутрикостную и костно-хрящевые экзостозы. Костно-хрящевые экзостозы значительных размеров могут сдавливать нервные и сосудистые структуры, а также при определенных локализациях создают косметические дефекты и физические неудобства.

Рис. 7.41. Рентгенограмма левого тазобедренного сустава. Фиброзная дисплазия бедренной и подвздошной кости. Округлые очаги просветления различного размера, окруженные ободком остеосклероза (стрелки)

Внутрикостные хрящевые дисплазии

Рентгенография, КТ: кость булавовидно вздута; определяются различной формы кистовидные образования, иногда неоднородной структуры с глыбчатыми или точечными обызвествлениями. Границы четкие. При под-надкостничном расположении может отмечаться истончение кортикального слоя (рис. 7.42).

Костно-хрящевые экзостозы в начале развития располагаются вблизи зоны роста. У юношей они могут локализоваться в диафизе кости.

Рентгенография, КТ: экзостозы выглядят в виде нароста на кости на широком основании или на тонкой ножке. Контуры четкие. Корковый слой кости переходит в корковый слой экзостоза. Структура губчатая, иногда содержит известковые вкрапления.

Костные дисплазии

Костные дисплазии проявляются уплотнением костной ткани.

Рентгенография, КТ: при диффузной форме (мраморная болезнь) почти все кости выглядят плотными и бесструктурными. При очаговой форме (остео-пойкилия) могут быть множественные или одиночные островки компактного костного вещества в губчатой кости (рис. 7.43).

Дегенеративно-дистрофические заболевания

Дегенеративно-дистрофические процессы в суставах конечностей и в позвоночнике наблюдаются как при старении организма, так и у людей

среднего возраста после перенесенных заболеваний.

Деформирующий остеоартроз чаще всего поражает тазобедренный и коленный суставы.

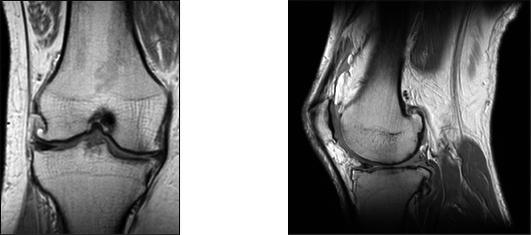

Рентгенография, КТ: сужение и деформация рентгеновской суставной щели, краевые костные разрастания суставных поверхностей, склероз субхондральных пластинок, кисто-видная перестройка эпифизов (см. рис. 7.44).

МРТ: дополнительно выявляется разрушение суставного хряща (хондромаляция), а в коленном суставе - дегенеративные изменения менисков (рис. 7.45).

Асептические остеонекрозы

Причиной асептических некрозов является нарушение кровоснабжения костной ткани. При этих поражениях в отличие от деформирующих артрозов непервично изменяют суставной хрящ и суставные поверхности, а возникают асептические некрозы губчатого вещества суставных концов костей. Типичная локализация - головка бедренной кости, реже поражается головка плечевой кости. Патологический процесс может приводить к разрушению головки, выраженному остеоартрозу и полному нарушению функции сустава.

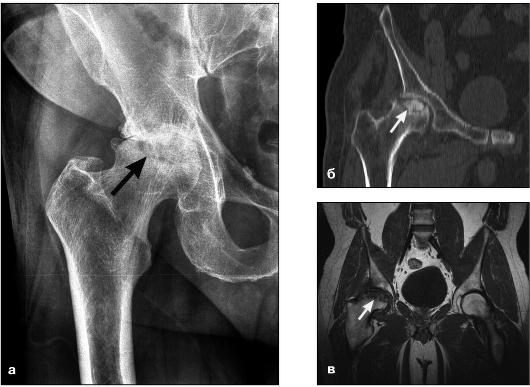

Рентгенография, КТ: рентгенологические признаки определяются только через 1 мес после начала выраженного болевого синдрома. При этом выявляется серповидное суб-хондральное просветление, затем - участок некроза (уплотнения). В последующем происходят уплощение и выраженная деформация головки бедренной кости. На фоне плотных участков некроза формируются кистовидные просветления. Рентгеновская суставная щель сохраняет нормальную ширину (рис. 7.46).

МРТ: эффективный метод выявления начальных стадий процесса (1-я нед развития ишемии и некроза). На Т1-ВИ определяется гипоинтенсивный ободок, отделяющий пораженный участок от нормального губчатого вещества, на Т2-ВИ - двойной ободок: ги-

Рис. 7.42. Рентгенограмма левого тазобедренного сустава. Внутрикостная хрящевая дис-плазия бедренной кости. Вздутие проксимальной части бедренной кости, внутрикостные кистовидные изменения с множественными плотными включениями с четкими контурами

Рис. 7.43. Рентгенограмма правого коленного сустава. Костно-хрящевой экзостоз

Рис. 7.44. Рентгенограммы коленного сустава. Деформирующий артроз. Неравномерная ширина рентгеновской суставной щели, склероз субхондральных пластинок, деформация суставных поверхностей, краевые костные разрастания

Рис. 7.45. МР-томограммы коленного сустава. Деформирующий артроз. Деформация суставных поверхностей, изменение суставного хряща, дегенеративные изменения менисков, краевые костные разрастания

поинтенсивная полоска окружена зоной гиперинтенсивного сигнала, отображающего реактивный отек. При разрушении и деформации головки бедренной кости возникает неравномерная картина гипоинтенсивных участков некроза (см. рис. 7.46).

Радионуклидный метод - наиболее чувствительный, позволяющий выявлять развитие некроза в первые дни процесса.

Рис. 7.46. Асептический некроз головки бедренной кости (стрелки): а) рентгенограмма тазобедренного сустава; б) компьютерная томограмма (MPR); в) МР-томограмма. На рентгенограмме визуализируется участок уплотнения головки бедренной кости с ее деформацией и наличием линейного просветления (резорбция костной ткани), суставная щель сужена, что свидетельствует о развитии деформирующего артроза. На компьютерной томограмме определяется деструкция верхней части головки бедренной кости полулунной формы с сохранением суставной щели. При МРТ отмечается гипоинтенсивный участок полулунной формы неоднородной структуры

Патогномоничный признак остеонекроза - «холодный очаг в горячем» (см. рис. 7.21). Зона пониженного накопления РФП отображает участок ишемии и некроза, а зона повышенного накопления - зону реактивного отека и усиления кровоснабжения. После разрушения губчатого вещества и деформации головки бедренной кости «холодный очаг» уже не выявляется. Определяется неспецифический симптом усиленного накопления РФП, характерный для деформирующих артрозов любой этиологии.

Эндокринные и метаболические заболевания

Многие гормональные нарушения проявляются изменениями в костях.

Гиперкортицизм (повышенная продукция гормонов коры надпочечников) вызывает выраженный диффузный остеопороз - равномерное уменьшение количества костных балок в единице объема кости.

Рентгенография: повышение прозрачности кости, истончение кортикального слоя и расширение костномозговой полости. Уменьшение механической прочности кости может приводить к патологическим переломам.

Аденома гипофиза

Продукция гипофизом избыточного количества соматотропного гормона обусловливает ускоренный рост костей. У детей это приводит к гигантизму, у взрослых развивается акромегалия - увеличение дистальных отделов конечностей и нижней челюсти.

Гиперпаратиреоидизм (аденома паращитовидной железы)

Рентгенография, КТ: определяются системный остеопороз, расслоение и истончение кортикального слоя костей, одиночные или множественные кисты в разных отделах скелета.

Рахит - метаболическое заболевание, обусловленное дефицитом витамина D.

Рентгенография: системный остеопороз, искривление костей. Метафи-зарные отделы костей расширены, эпифизарная ростковая зона очень широкая, ее контуры неровные и нечеткие.

Экзогенные интоксикации, как правило, приводят к системному остеопо-розу. При отравлении солями тяжелых металлов они накапливаются вблизи ростковых зон, что обусловливает образование интенсивной полосы затемнения в дистальной части метафизов.

При отравлении фтористыми соединениями возникает системный остеосклероз.

ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Абсцессы и флегмоны

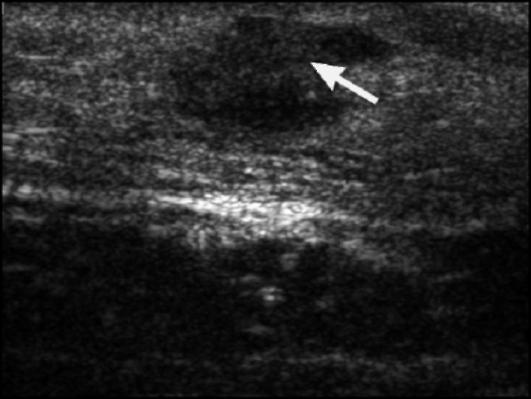

УЗИ: абсцесс визуализируется как анэхогенная или гипоэхогенная полость с неровными эхопозитивными стенками (рис. 7.47).

Флегмоны и гнойные затеки имеют вид распространенной, с неровными и невыраженными границами неправильной формы полости с неоднородным анили гипоэхогенным содержимым.

Под контролем УЗИ можно проводить пункцию с последующим дренированием гнойных полостей.

МРТ или КТ с усилением - эффективные методы в диагностике распространенности гнойных процессов.

Бурситы, тендовагиниты,

тендиниты, тендинозы

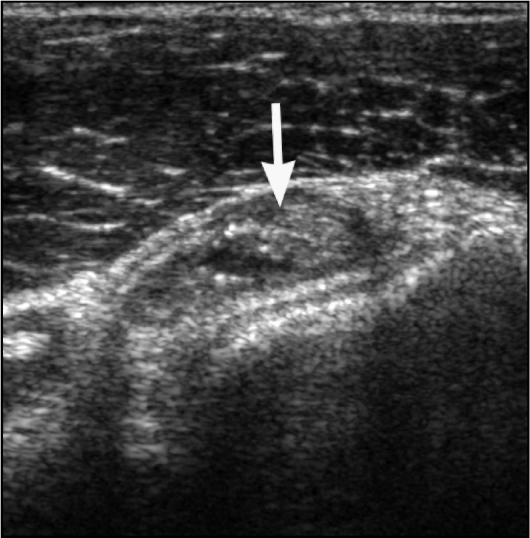

УЗИ: бурситы выявляются в виде анэхогенного образования правильной формы с четкими границами определенной локализации, соответствующей анатомическому положению сумки. При повреждении капсулы сустава надавливание датчиком на сумку приводит к перетеканию жидкости в полость сустава (см. рис. 7.48).

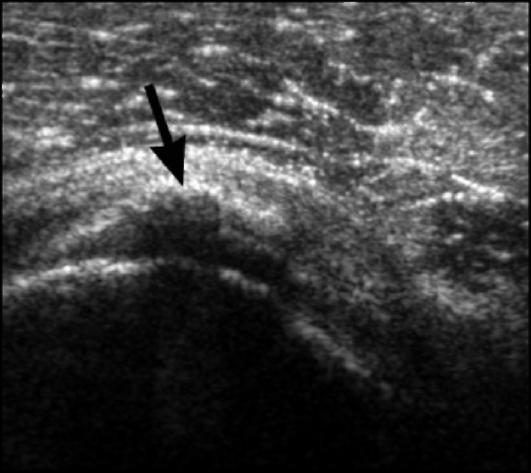

Тендовагиниты вызывают утолщение сухожилия, нарушение его эхоструктуры

Рис. 7.47. Эхограмма мягких тканей внутренней поверхности бедра. Абсце-дирующий фурункул (стрелка)

и появление анэхогенной жидкости в полости уплотненного сухожильного влагалища (см. рис. 7.49).

Тендинит - воспаление волокон сухожилия. При тендините изменена эхоструктура, снижена эхогенность и утолщено сухожилие (см. рис. 7.50).

МРТ позволяет выявить признаки воспаления в виде усиления МР-сигнала от жидкости на Т2-ВИ (см. рис. 7.51).

Тендиноз - дегенеративно-дистрофические изменения сухожилия.

УЗИ: значительное неравномерное утолщение и изменение эхоструктуры сухожилия. На фоне повышения эхогенности и грубой деформации структуры сухожилия выявляются кистовидные участки пониженной эхогенности и гиперэхогенные сигналы от обызвествлений различного размера (см. рис. 7.52). Уплотнение и очаговое обызвествление деформированного сухожилия можно выявить при КТ и рентгенографии (см. рис. 7.11).

Рис. 7.48. Эхограмма подколенной области. Подколенный бурсит. Определяется скопление жидкости в подколенной сумке (стрелка)

Рис. 7.49. Эхограммы сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча. Тендовагинит (скопление жидкости в синовиальном влагалище сухожилия, утолщение его листков, утолщение и разрыхление сухожилия) (стрелка)

Рис. 7.50. Эхограммы связки надколенника: а) изображение нормальной связки; б) посттравматический тендинит. Определяется утолщение связки, снижение ее эхогенности с наличием гиперэхогенных включений (стрелка)

Рис. 7.51. МР-томограмма коленного сустава. Тендинит связки надколенника. Определяется повышение интенсивности МР-сигнала от связки и ее утолщение

Рис. 7.52. Эхограмма. Тендиноз сухожилия надостной мышцы. Визуализируется гиперэхогенное уплотнение в толще сухожилия, дающее акустическую тень (стрелка)

Опухоли мягких тканей

Опухоли мягких тканей визуализируют методами УЗИ и МРТ.Доброкачественные и злокачественные новообразования могут иметь сходные признаки. Для установления природы этих опухолей можно проводить пункци-онную биопсию под контролем УЗИ.

Злокачественные опухоли

(фибросаркома, гистиоцитома, нейрофибросаркома, липосаркома) Рентгенография выявляет косвенные признаки: увеличение объема, повышение и снижение плотности мягких тканей и патологические обызвествления.

КТ: объемное образование неоднородной структуры и плотности, при внутривенном контрастировании неравномерно накапливающее контрастное вещество (см. рис. 7.53).

МРТ: саркомы мягких тканей в большинстве случаев имеют капсулу и изоинтенсивный сигнал на Т2-ВИ; липосаркомы - гиперинтенсивный сигнал и на Т1-ВИ и на Т2-ВИ.

Высокозлокачественные опухоли иногда имеют неоднородную структуру с гетерогенными сигналами на Т2-ВИ и нечеткие контуры. Кровоизлияния и некрозы в опухоли могут обусловливать негомогенность интенсивности МР-сигнала и на Т1-ВИ, и на Т2-ВИ (см. рис. 7.54).