- •Глава 7. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений органов опоры и движения

- •Методы лучевого исследования

- •Рентгенологический метод

- •Рентгеновская компьютерная томография

- •Радионуклидный метод

- •Нормальная лучевая анатомия органов опоры и движения

- •Возрастные изменения органов опоры и движения

- •Общая мрт-семиотика

- •Панариций

- •Туберкулез костей и суставов

- •Острые инфекционные гнойные артриты

- •Опухолевые заболевания

- •Доброкачественные опухоли (остеомы, хондромы, остеохондромы и др.)

- •Опухолеподобные заболевания

- •Врожденные дисплазии

- •Фиброзные дисплазии

- •Асептические остеонекрозы

- •Доброкачественные опухоли

- •Перегрузочные переломы

- •Патологические переломы

- •Повреждения мягких тканей

- •Внутримышечная гематома

- •Разрывы мышц, фасций, сухожилий и связок

Возрастные изменения органов опоры и движения

Внутриутробное УЗИ плода показывает центры окостенения и формирования костей, это позволяет судить об общей морфологической дифферен-цировке организма.

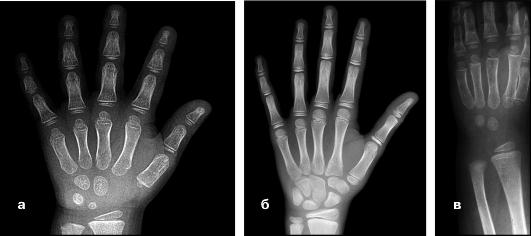

После рождения о костном возрасте судят по времени появления точек окостенения костей запястья и окостенению кисти и лучезапястного сустава (см. рис. 7.4).

У взрослого человека основное значение в функциональной перестройке скелета имеют труд и спорт (физическая нагрузка).

Положения тела, обусловленные рабочей или спортивной позой и функциональной нагрузкой, могут приводить к деформациям скелета. Эти факторы влияют также на перестройку рельефа и внутренней структуры костей. Форма и структура костей зависят от возраста и функциональной нагрузки. Там, где

повышен функциональный запрос, утолщается корковый слой, в губчатом веществе происходит усиление костных балок, расположенных по силовым линиям наибольшей нагрузки.

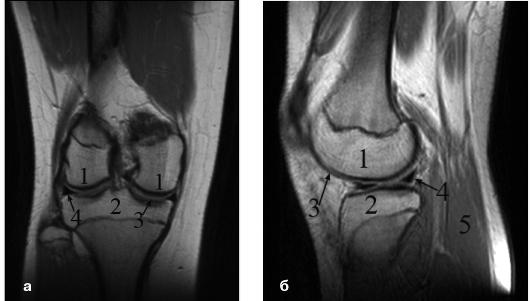

Рис. 7.2. МР-томограммы коленного сустава во фронтальной (а) и сагиттальной (б) плоскостях: 1 - суставная поверхность мыщелка бедренной кости; 2 - суставная поверхность боль-шеберцовой кости; 3 - суставной хрящ; 4 - задний рог мениска; 5 - подколенная мышца

Обычно в 19-20 лет у женщин и в 20-25 лет у мужчин рост скелета прекращается. После закрытия хрящевых ростковых зон и образования синостозов рост костей в длину прекращается, но потенциальная энергия кос-теобразования сохраняется у человека на протяжении всей жизни.

Инволютивные (старческие) изменения в скелете представляют собой сложный и длительный физиологический процесс. По мере старения организма обменные процессы нарушаются. Развивается местный и общий остео-пороз с истончением коркового слоя и расширением костномозговой полости в диафизах, разрежением и уменьшением количества костных балок в эпифизах и губчатых костях. Наряду с атрофическими процессами возникают компенсаторные пролиферативные изменения со склерозом субхондральных пластинок, возникновением краевых костных разрастаний, усилением внешнего рельефа костей. В суставных хрящах, а также в межпозвоночных дисках происходят обезвоживание, разволокнение, уплотнение и обызвествление, что ведет к потере их буферных свойств. В результате возникают сужение суставных щелей и межпозвоночных дисков, реконфигурация суставных поверхностей и тел позвонков, нарушается стабильность их взаимоотношений.

Значительно изменяются капсулы суставов и связки. В них происходят уплотнение, фибротизация, обызвествление и окостенение, что вместе с обызвествлением сухожилий, фасций и апоневрозов, прикрепляющихся к костям, постепенно вызывает значительную деформацию костей и суставов.

В результате расслабления активных стабилизаторов скелета (мышц), и особенно пассивных стабилизаторов (связок), увеличивается кривизна

позвоночника (в основном усиливается грудной кифоз) и ребер, уменьшается шеечно-диафизарный угол бедренных костей, уплощается свод стопы.

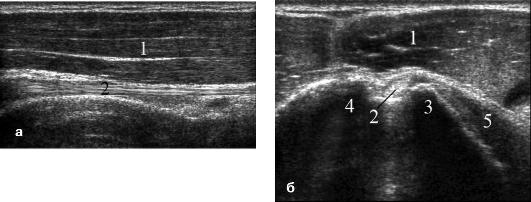

Рис. 7.3. Эхограммы проксимальной части плеча на уровне межбугорковой борозды плечевой кости в продольном (а) и поперечном (б) сечениях: 1 - дельтовидная мышца; 2 - сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча; 3 - малый бугорок; 4 - большой бугорок; 5-сухожилие подлопаточной мышцы

Рис. 7.4. Рентгенограммы кисти детей различного возраста: а) мальчик в возрасте 4 лет; б) мальчик в возрасте 12 лет; в) мальчик 4 лет: задержка появления точек окостенения

Физиологическое старение скелета проявляется комплексом остеопоро-тически-атрофических и пролиферативно-гиперпластических изменений в костной (остеоз, остеопороз), хрящевой (хондроз) и фиброзной (фиброз) тканях. Уменьшается объем мышечной ткани, происходит жировая дегенерация мышц, что получает отображение на эхограммах и МР-томограммах. Как правило, происходит перераспределение, увеличение объема и изменение структуры подкожной жировой клетчатки и межфасциальных жировых прослоек.

Физиологическое старение, как и развитие скелета, в норме происходит одновременно в симметричных участках, но разные отделы скелета стареют в разные сроки. Скелет кисти является наиболее точным показателем возраста

и в процессе инволюции. Старение раньше всего проявляется в деформации дистальных межфаланговых суставов кисти.

ОБЩАЯ ЛУЧЕВАЯ СЕМИОТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ ОПОРЫ И ДВИЖЕНИЯ

Общая рентгеносемиотика

Выделяют следующие рентгенологические и компьютерно-томографические признаки изменений при любых патологических процессах костей и суставов.

Кости

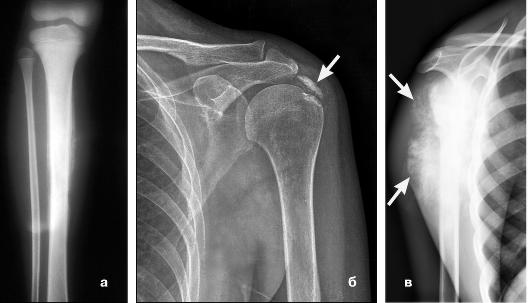

1. Изменения формы и величины костей (рис. 7.5): - уменьшение кости (гипоплазия и атрофия); - увеличение кости (гиперплазия и гиперостоз); - искривления и другие деформации.

Рис. 7.5. а) рентгенограмма тазобедренных суставов: гипоплазия правой бедренной кости вследствие врожденной дисплазии правого тазобедренного сустава; б) рентгенограмма предплечья: гиперостоз проксимальной части локтевой кости; в) рентгенограмма голени: врожденное искривление большеберцовой кости

2. Изменение числа костей (рис. 7.6): - отсутствие кости или ее части (врожденные, посттравматические, послеоперационные); - сверхкомплектные кости.

3. Количественные изменения костной структуры (рис. 7.7): - разрежение костной структуры (остеопороз); - уплотнение кости (остеосклероз, вколоченный перелом); - нарушение целости кости (перелом, фрагментация); - рассасывание костной ткани (остеолиз).

4. Качественные изменения костной структуры (см. рис. 7.8): - разрушение костных трабекул с уплотнением костного вещества (см. рис. 7.57); - деструкция кости (воспаление, опухоль); - внутрикостная полость (киста, абсцесс, каверна); - остеонекроз и секвестрация (см. рис. 7.23).

5. Изменения поверхности (коркового вещества) кости (см. рис. 7.33, а, б):

- эрозии;

- дефекты.

Рис. 7.6. Рентгенограмма кисти: отсутствие (ампутация) дистальной и средней фаланг и дистальных 2/3 основной фаланги IV пальца кисти

Надкостница

Периостит (линейный, отслоенный, слоистый, бахромчатый, спикулообразный, ассимилированные периостальные наслоения) (рис. 7.9).

Суставы

1. Изменения суставной щели (неравномерность ширины, сужение, расширение, деформация) (см. рис. 7.44).

2. Изменения суставной капсулы (увеличение объема, уплотнение).

3. Изменения суставных концов и суставных поверхностей (деформация суставных концов костей, краевые костные разрастания, изменение суставного хряща, изменение субхондральной пластинки и губчатой ткани эпифиза) (см. рис. 7.44).

4. Нарушение нормальных соотношений в суставе (вывих, подвывих) (рис. 7.10).

Рис. 7.7. а) рентгенограмма голени: остеопороз

дистальных отделов костей голени; б) рентгенограмма левого тазобедренного сустава: застарелый вколоченный перелом головки бедренной кости, деформирующий посттравматический коксартроз (остеосклероз головки бедренной кости и вертлужной впадины); в) рентгенограмма дистальной части голени и голеностопного сустава: застарелый перелом средней трети большебер-цовой кости и несросшийся оскольчатый перелом пяточной кости; г) рентгенограмма правого плечевого сустава: посттравматический остеолиз головки плечевой кости

Рис. 7.8. а) прицельная рентгенограмма плюсневых костей: деструкция костной ткани головки второй пястной кости при гнойном артрите (стрелка); б) рентгенограмма коленного сустава: внутрикостная полость после удаления доброкачественной опухоли

бедренной кости (стрелка)

Рис. 7.9. Рентгенограмма плечевого сустава. Спикулообразный периостит

Рис. 7.10. Рентгенограмма левого плечевого сустава. Передне-нижний вывих плеча

5. Внутрисуставные дополнительные образования.

Изменения мягких тканей (рис. 7.11)

1. Уплотнение (повышение интенсивности рентгеновской тени).

2. Понижение плотности (просветление).

3. Кальциноз.

4. Окостенение.

5. Увеличение (уменьшение) объема.

6. Нарушение структуры (изменение жировых прослоек).

Рис. 7.11. а) рентгенограмма голени: повышение плотности тени мягких тканей при саркоме Юинга с реактивными изменениями надкостницы; б) рентгенограмма левого плечевого сустава: обызвествление сухожилия надостной мышцы (стрелка); в) рентгенограмма правого плечевого сустава: увеличение в объеме и прорастание костной тканью мягких тканей плеча при остеогенной саркоме (стрелки)

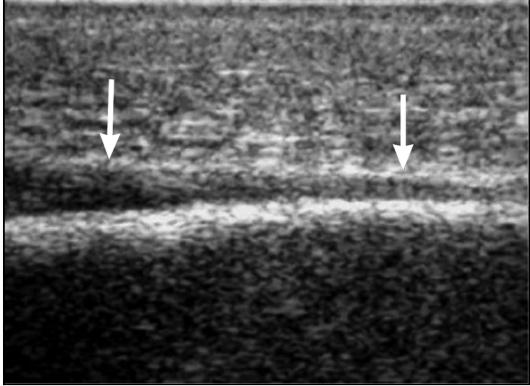

Рис. 7.12. Эхограмма большеберцовой кости. Острый гематогенный остеомиелит: отслоение, утолщение и уплотнение надкостницы (стрелки), скопление экссудата под ней

Общая ультразвуковая семиотика

Надкостница (рис. 7.12):

- утолщение;

- уплотнение;

- отслоение.

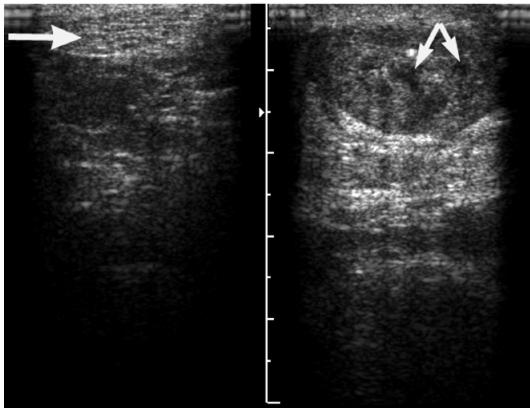

Сухожилия, связки (рис. 7.13, 7.14):

- снижение эхогенности;

- увеличение эхогенности;

- изменение формы и размеров;

- гипо- и анэхогенные дефекты.

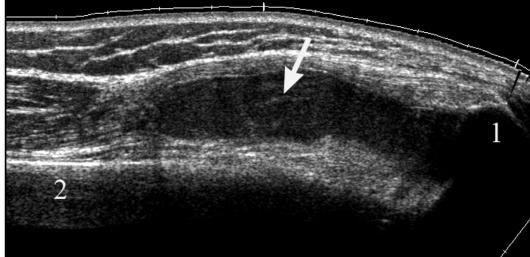

Синовиальные полости (суставов, синовиальных

влагалищ сухожилий, околосуставных сумок)

(рис. 7.15):

- изменение формы;

- скопление жидкости;

- утолщение стенок.

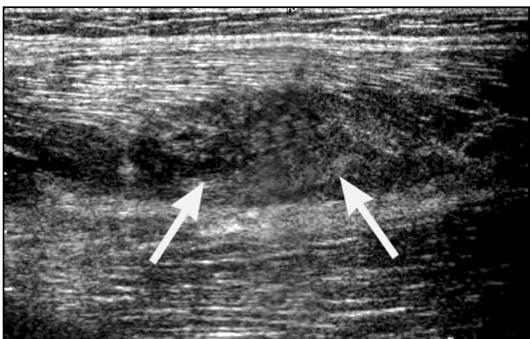

Мышцы (рис. 7.16):

- увеличение объема (отек, гематома);

- снижение эхогенности;

- усиление эхогенности;

- нарушение структуры;

- изменение формы;

- дефект ткани (разрыв);

- уплотнения, кальцинаты, оссификаты;

- патологические образования (опухоли).

Рис. 7.13. Эхограмма собственной связки надколенника. Посттравматический тендинит: утолщение связки, снижение ее эхогенности: 1 - надколенник; 2 - бугристость большеберцовой кости; 3 - собственная связка надколенника

Рис. 7.14. Эхограммы пяточного (Ахиллова) сухожилия в поперечном сечении: слева - нормальное сухожилие (стрелка), справа - утолщение сухожилия, частичные внутритканевые дефекты (стрелки)

Рис. 7.15. Эхограмма верхнего заворота синовиальной оболочки коленного сустава в продольном сечении. Утолщение синовиальной оболочки и скопление гипоэхоген-ной жидкости (стрелка). 1 - надколенник; 2 - поверхность бедренной кости

Рис. 7.16. Эхограмма прямой мышцы бедра. Рабдомиосаркома. Изменение формы, неоднородность структуры с кистовидными дефектами, в толще мышцы отмечается наличие объемного образования (стрелки)