Хобсбаум Э. - Эпоха крайностей_ Короткий двадцатый век (1914—1991) - 2004

.pdf

НОВЫЕ ПРАВИЛА

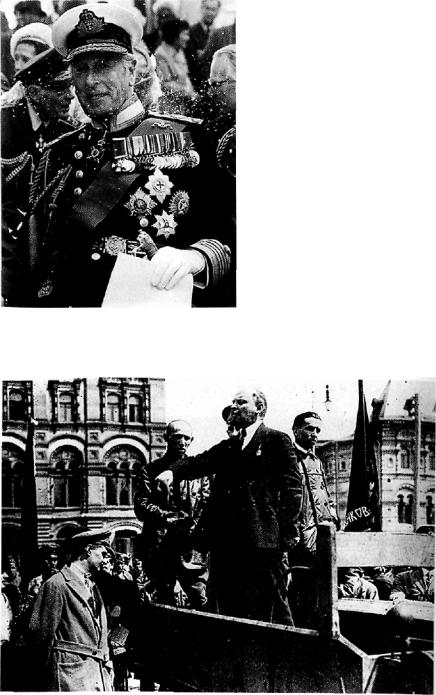

Старый режим — гражданская версия: НЕВИЛЛ ЧЕМБЕРЛЕН (1869-1940); британский премьер-министр (I937-I94O), на рыбалке.

(слева) Старый режим — военная версия: Льюис (Фрэнсис АЛЬБЕРТ ВИКТОР НИКОЛАС), первый граф Маунтбеттен Бирманский (1900-1979); последний вице-король Индии.

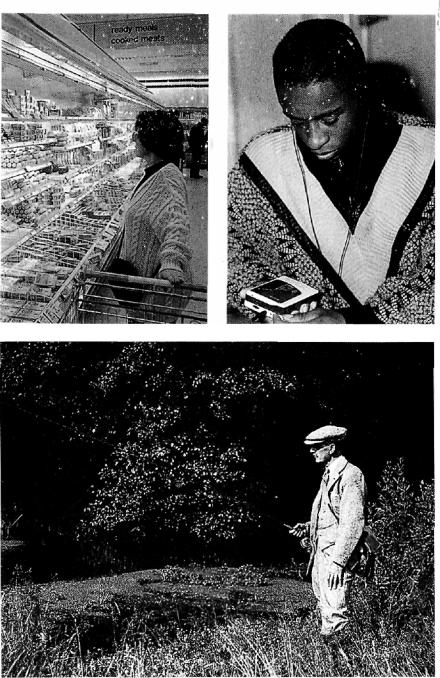

(на противоположной странице слева) Покупки в изменившемся мире: супермаркет.

(на противоположной странице справа) Отдых в изменившемся мире: миниатюрность и мобильность -— портативная магнитола.

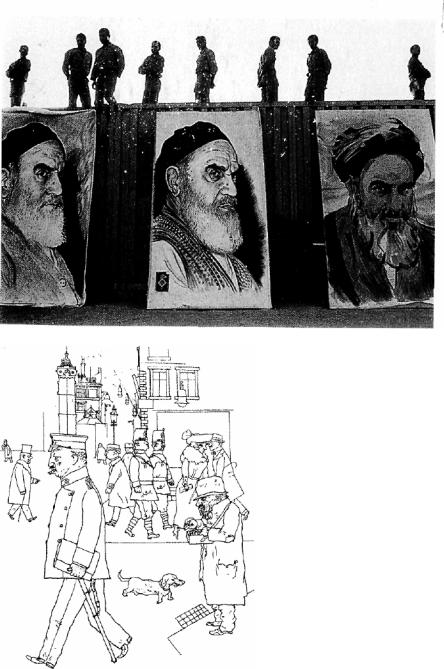

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ: ПРАВИТЕЛЬ КАК ИКОНА

Новый режим — лидер как революционер: Ленин произносит речь с грузовика (1917) •

(слева) СТАЛИН (Иосиф ВИССАРИОНОВИЧ ДЖУГАШВИЛИ,

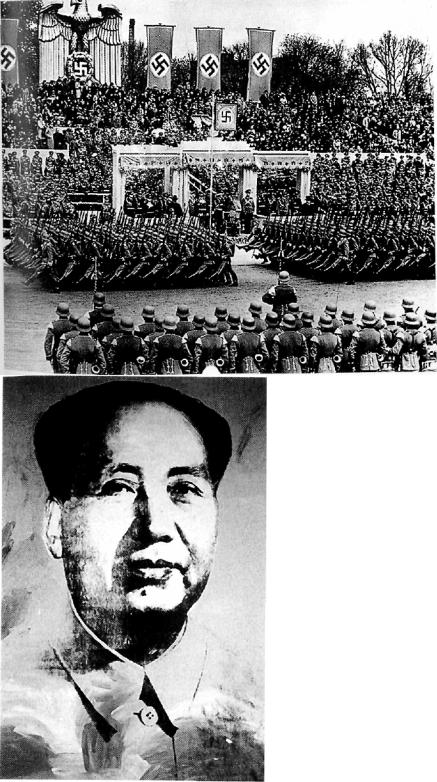

1879-1953)- (внизу) Парад в честь дня рождения ГИТЛЕРА (1939).

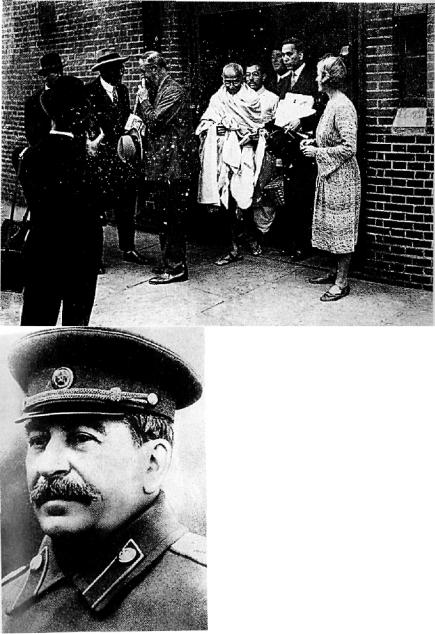

Новый режим — лидер как революционер: Ганди отправляется на переговоры с британским правительством после посещения лондонского Ист-Энда (1931)-

(слева) «Председатель МАО»: МАО ЦЗЭДУН (1893-19/6) глазами Энди УОРХОЛА.

(внизу} Могила аятоллы ХОМЕЙНИ (1900-1989), лидера революционного Ирана (Тегеран).

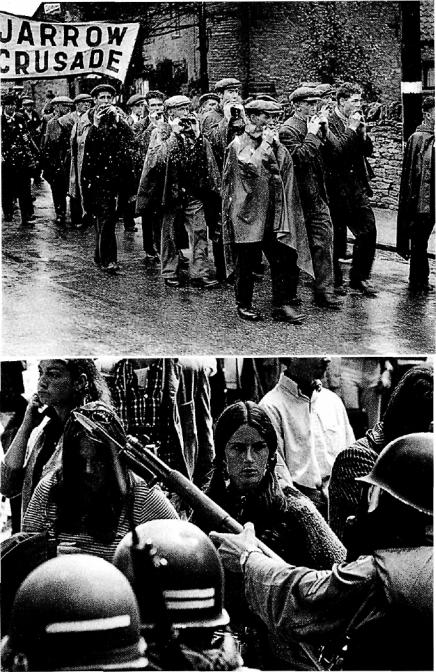

НОВЫЕ ФОРМЫ ПРОТЕСТА

\

(слева) После 1917 года: художник как бунтарь. ГЕОРГ ГРОС (i893-i959) высмеивает правящий класс Германии. (внизу} 1930-е годы — пролетариат:забастовка британских докеров (Лондон).

ig6o-e годы - студенты: демонстрация против войны во Вьетнаме (Беркли, Калифорния). Среди демонстрантов много женщин.

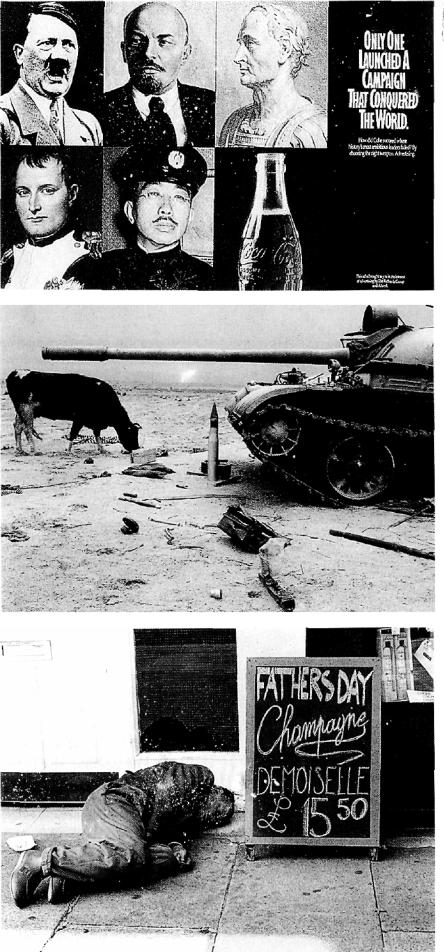

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Итоги двадцатого века: претензии на мировое господство.

После войны в Персидском заливе (1991).

Последствия свободного рынка: бездомные.

«Десятилетия кризиса» 449

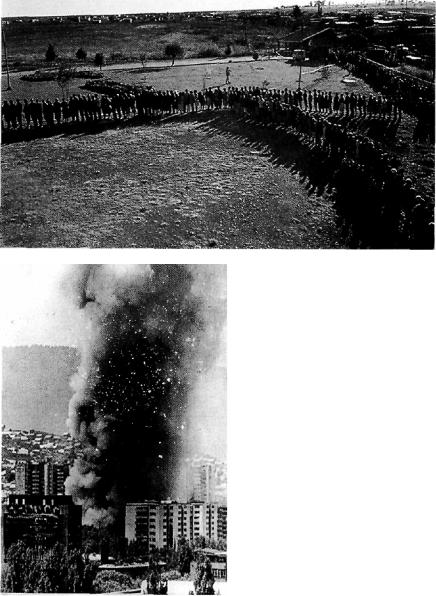

В преддверии свободы: очередь на избирательном участке в ЮАР (1994)-

Сараево спустя 8о лет после 1914 года.

обзор переживаемых ими проблем был предпринят в главах j и 12. Мы видели, что «десятилетия кризиса» отразились на этих странах совершенно по-разному. Как можно сравнивать, например, Южную Корею, в которой с 1970 по 1985 год число обладателей телевизоров увеличилось с 6,4 До gg,i% населения (Jon, 1993), с Перу, где половина населения живет за чертой бедности, а среднедушевое потребление даже падает (Anuario, 1989), или с беднейшими африканскими странами? Проблемы, с которыми сталкивался Индийский субконтинент, были обусловлены трудностями экономического и социального роста. А в то же самое время в Сомали, Анголе и Либерии шли противоположные, разрушительные процессы, и это на континенте, будущее которого мало кому представляется оптимистическим.

С достаточной определенностью можно утверждать только одно: с начала 1970-х годов почти все страны третьего мира попали в колоссальную долговую зависимость. В1990 году в число должников входили три страны с гигантским внешним долгом, составлявшим от бо до по миллиардов долларов (Бразилия, Мексика и Аргентина), более 28 стран со средним объемом долговых обязательств на уровне го миллиардов, и должники, обремененные одним или двумя миллиардами. По подсчетам Всемирного банка (у которого имелись все основания быть информированным), среди дб должников с «низкими» и «средними» доходами на душу населения только у семи внешний долг был заметно ниже миллиарда долларов — например, к таковым относились Лесото и Чад. Но и в этих странах внешний долг был в несколько раз выше, чем двадцать лет назад. Между тем в 197° году в мире было только 12 стран, чей долг превышал миллиард долларов, и ни одной страны с долгом более ю миллиардов. К началу 198о-х 6 стран

обладали внешним долгом, сопоставимым с их ВНП или превышавшим его; к 1990 году уже 24 страны были должны больше, чем производили, включая все страны, лежащие к югу от Сахары. Неудивительно, что именно в Африке находилась большая часть стран с самым крупным внешним долгом (Мозамбик, Танзания, Сомали, Замбия, Конго, Берег Слоновой Кости); некоторые из них были опустошены войной, а другие не выдержали обвала цен на их экспортные товары. При этом, однако, страны, на которые легло наиболее тяжелое бремя обслуживания внешних долгов, т. е. те, в которых расходы на эти цели достигали четверти экспорта, распределялись по миру более равномерно. И действительно, среди прочих регионов планеты Африка, в сопоставлении с ЮгоВосточной Азией, Латинской Америкой, бассейном Карибского моря, а также Ближним Востоком, смотрелась не так уж и плохо.

В принципе, выплатить такие долги было невозможно, но поскольку банки продолжали взимать с них проценты—около 9,6% в 1982 году,—банкиров такое положение дел устраивало. В начале 198о-х годов их охватила настоящая паника: самые крупные страны-должники Латинской Америки, включая

4 5 О Времена упадка

«Десятилетия кризиса»

451

Мексику, не могли больше выплачивать проценты. Западная банковская система оказалась на грани краха, поскольку в 19/о-е годы некоторые крупнейшие банки, инвестируя хлынувшие на Запад нефтедоллары, ссудили столь огромные суммы, что их ожидало неминуемое банкротство. К счастью для богатых стран, три латиноамериканских должника действовали порознь, что позволило заключить с ними отдельные соглашения об отсрочке платежей. Банки, при поддержке своих правительств и международных финансовых структур, выиграли время, постепенно списали утраченные активы и обеспечили себе платежеспособность. Долговой кризис не был преодолен, но уже не представлял смертельной угрозы. Это был, по-видимому, самый опасный момент для мировой капиталистической экономики со времен Великой депрессии 1929 года. Подробная история этого эпизода еще будет написана.

Долги бедных стран росли, а с их реальными или потенциальными активами этого не происходило. В «десятилетия кризиса» развитые капиталистические страны, подходящие к партнерам сугубо с точки зрения реальной или потенциальной прибыли, решили не иметь дел со многими странами третьего мира. В 1970 году в 19 из 42 стран с «низким уровнем дохода» вообще не поступило иностранных инвестиций. К 1990 году зарубежные инвесторы полностью потеряли интерес уже к 26 странам. Значительные внешние инвестиции (более SOD миллионов долларов) поступали только в 14 из юо неевропейских стран с низким и средним уровнем дохода. Понастоящему крупные капиталовложения (свыше миллиарда) делались только в 8 странах, 4 из которых находятся в Восточной и Юго-Восточной Азиь (Китай, Таиланд, Малайзия и Индонезия), а з — в Латинской Америке (Аргентина, Мексика и Бразилия) *. Но все же интегрирующаяся мировая экономическая система не полностью отвернулась от «потерянных» регионов. Самые маленькие и живописные из этих стран превратились в рай для туристов и офшорные убежища от правительственного контроля, что, возможно, в будущем поможет в чем-то изменить ситуацию в их пользу. Однако в целом значительная часть мира оказалась вне мировой экономики. Казалось, что после распада советского блока такая же участь ожидает и территорию от Триеста до Владивостока. В 1990 году Польша и Чехословакия были единственными странами бывшего социалистического лагеря, привлекавшими хотя бы какие-то иностранные инвестиции (UN World Development, 1992, Tables 21, 23, 24). На огромной территории бывшего Советского Союза располагались как богатые ресурсами области или республики, привлекавшие значительные капиталовложения, так и области, из-за своей бедности оставшиеся без всякой финансовой поддержки. Так или иначе, но большая часть бывшего советского блока постепенно приобщалась к третьему миру.

* Как ни странно, последней страной в этом списке оказался Египет.

Таким образом, основным итогом «десятилетий кризиса» можно считать увеличение экономического разрыва между бедными и богатыми странами. реальный ВВП на душу населения в странах тропической Африки с 1960 по 1987 год упал с 14 до 8 % от аналогичного показателя развитых стран, а в «наименее развитых странах» в целом (как африканских, так и не африканских) — с 9 Д° 5°/° (UN Human Development, iggi, Table 6) *.

V

По мере того как транснациональная экономика укрепляла контроль над миром, она подрывала основы существования основного и с 1945 года универсального института международной

политики—территориального государства-нации. Этим традиционным образованиям было уже не под силу выполнять большую часть своих прежних функций. Одновременно сдавали свои позиции и организации, ограниченные рамками национальных границ,— профсоюзы, парламенты, средства массовой информации. И напротив, транснациональные компании, валютные биржи и спутниковые средства коммуникации расширялись и укреплялись. Исчезновение сверхдержав, хоть как-то контролировавших соответствующие сферы влияния, поддержало эту тенденцию. Даже такие специфические для государств-наций двадцатого века функции, как перераспределение доходов с помощью «трансфертных платежей»— системы государственных социальных пособий, субсидий на образование и здравоохранение, других подобных отчислений,—трудно было ограничивать рамками национальных государств. На практике, разумеется, они старались выполнять привычные функции, но появление наднациональных образований вроде Европейского сообщества или союза не слишком способствовал») этому. Полномочие государств-наций сокращались и еще по одной причине: в эпоху, когда в мире восторжествовала «теология свободного рынка», было принято вверять традиционные полномочия государственных структур рыночной стихии.

На этом фоне парадоксальным, но едва ли удивительным выглядит следующее явление: наряду с ослаблением государств-наций в мире обозначилась тенденция дробления старых государственных образований на новые, менее крупные. Как правило, это делалось в порядке уступки какой-либо группе, требовавшей этнолингвистической монополии. Распространение по-

* Термин «наименее развитые страны» был введен Организацией Объединенных Наций. В большинстве таких стран ВНП составляет не более зоо долларов США на душу населения ежегодно. «Реальный ВВП» на душу населения обозначает фактическую покупательную способность, в отличие от официальных показателей, основанных на официальных обменных курсах и «международной покупательной способности».

Времена упадка

добных автономистских и сепаратистских движений после 1970 года было характерно в основном для Запада — в частности, для Великобритании, Испании, Канады, Бельгии и даже Швейцарии и Дании, а также для Югославии—наименее централизованного социалистического государства.

Кризис коммунистической системы в Восточной Европе привел к тому, что после 1991 года на ее территории образовалось больше новых и номинально национальных государств, чем когда-либо прежде. Причем до начала 1990-х Западное полушарие к югу от канадской границы оставалось практически не затронутым этим движением. В странах, переживших в 1980-6 и 1990-6 годы распад и дезинтеграцию (примерами могут служить Афганистан и некоторые африканские территории), альтернативой старому порядку явилось не столько возникновение новых государств, столько анархия.

На первый взгляд такое развитие событий кажется довольно странным: ведь совершенно ясно, что новые небольшие государств а- нации столкнутся с теми же проблемами, только в больших масштабах. С другой стороны, ничего необъяснимого в сложившейся ситуации нет: стоит только вспомнить, что единственной существовавшей в конце двадцатого века моделью государства было замкнутое территориальное образование, обладающее автономными общественными институтами,

— короче говоря, модель государства-нации «эпохи революций». Более того, после igiB года все политические режимы начали придерживаться принципа «национального самоопределения», все больше и больше трактуемого в национально-лингвистических терминах. В этом отношении Ленин и Вильсон мыслили сходным образом. И Европа, созданная Версальским мирным договором, и политические образования, вошедшие в состав Советского Союза, задумывались как совокупность именно таких государств-наций. В случае с СССР (и последовавшей его примеру Югославией) имел место такой союз государств, члены которого обладали теоретическим (но не практическим) правом на отделение*. Если такие объединения распадались, то это происходило в соответствии с изначально заложенными линиями разлома.

Однако сепаратистский национализм «десятилетий кризиса» значительно отличался от движений, создававших государства-нации в девятнадцатом и в начале двадцатого века. Его появление было обусловлено тремя факторами. Первой причиной стало противодействие государств-наций включению в более крупные объединения. Оно стало особенно очевидным в 1980-6 годы, когда действительные и потенциальные члены Европейского сообщества, иногда находящиеся в столь разных весовых категориях, как Норвегия и Великобритания госпожи Тэтчер, пытались сохранить региональную автономию,

* В этом их отличие от штатов США, которые после завершения в 1865 году гражданской войны между Севером и Югом лишились права на сецессию — за исключением, возможно, Техаса.

«Десятилетия кризиса» 453

невзирая на общеевропейскую стандартизацию. При этом показательно, что протекционизм, этот