Монография Попов т3

.pdf

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

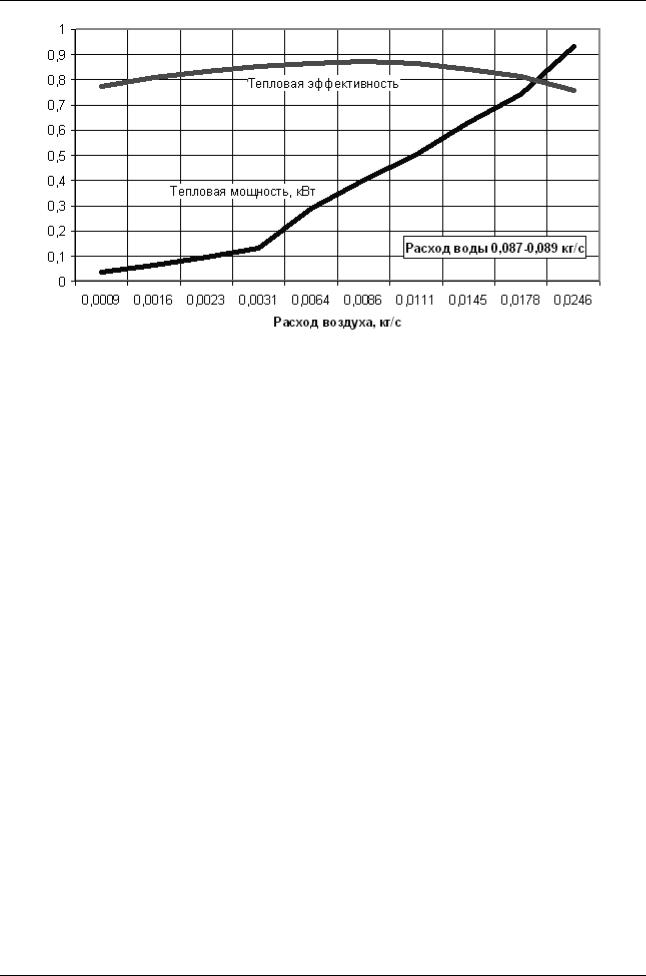

Рис.6.23. Тепловая мощность и тепловая эффективность микроканального теплообменника на основе поверхностей с ребрами, полученными деформирующим резанием, в зависимости от изменения режимных параметров (расхода теплоносителя)

6.5.Выводы

1.Для интенсификации теплоотдачи ТА систем отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха на основе поперечно-оребренных труб следует уменьшать шаг оребрения sр до 1 мм, применяя ребра толщиной не более

δр=0,3–0,35 мм, а коэффициент оребрения трубы следует довести до ψ=22-25.

2.Установлено, что возрастание теплопроводности материала ребер при-

водит к увеличению теплоотдачи только до значения λр=140 Вт/(м К). При дальнейшем росте λр увеличение теплоотдачи практически отсутствует, а αпр приближается к αк.

3.Термическое контактное сопротивление (ТКС) значительно ухудшает теплоотдачу, нестабильно в процессе изготовления и эксплуатации оребренных труб и в ряде случаев имеет значения, соизмеримые с величиной термического сопротивления теплоотдачи к воздуху. ТКС немонолитного соединения ребер с трубой имеет большие значения после натяга, поэтому крайне желательно избавиться от ТКС путем монолитного соединения ребер с трубой. Оребренные трубы с вышеописанными геометрическими параметрами и отсутствием ТКС возможно изготовить только деформирующим резанием (ДР). В литературе отсутствуют данные исследований, позволяющих установить расчетные формулы для труб с полученными ДР ребрами.

4.Впервые выполнены исследования теплообмена на новой теплообменной поверхности – ТДР с шагами оребрения 0,2–1,25 мм. В исследованном диа-

429

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

пазоне теплоотдача и сопротивление труб возрастали с ростом шага оребрения. Получены обобщающие зависимости:

•конвективной и приведенной теплоотдачи в диапазоне Re=700– 7000, при погрешности Nu не более ±10,8%;

•аэродинамического сопротивления в диапазоне Re=1000–10000, при погрешности ζ не более ±7,7%.

5.Проведена оценка эффективности теплоотдачи на исследованных ТДР

по критерию (Nu/Nuгл)/(ζ/ζгл), а также по критериям оценки объемных, тепловых и аэродинамических характеристик при прочих равных условиях. Для последней оценки разработана новая методика критериальной оценки эффективности теплоотдачи по потерям давления воздуха. Оценка эффективности теплоотдачи исследуемых ТДР по сравнению с гладкими показывает: опережающий рост теплоотдачи в 1,7–2,3 раз; большую компактность в 2,1–4,3 раза; большую тепловую нагрузку в 1,7–3,1 раза; большие потери давления воздуха в

1,1–1,5 раз.

430

Q

Q

Q

Q N

N Nu

Nu

E

E E

E Nu

Nu

Q

Q E

E

Q

Q N

N  Nu

Nu Nu

Nu Nu

Nu Nu

Nu D =0,01-0,06, рекомендованных в [1] при всех раз-

D =0,01-0,06, рекомендованных в [1] при всех раз- h =4-10 вычислялись величины E

h =4-10 вычислялись величины E D ; t

D ; t h )

h )

S

S D и t

D и t h . Форма поперечного сечения выступа изменяет гидросопро-

h . Форма поперечного сечения выступа изменяет гидросопро- 2 влияние спирального выступа на

2 влияние спирального выступа на 2 выступ обладает лучшими характеристиками,

2 выступ обладает лучшими характеристиками, 2 (Важно заметить, что все соображения, цитируемые по известной литературе, о превосходстве качества выступов при

2 (Важно заметить, что все соображения, цитируемые по известной литературе, о превосходстве качества выступов при  D ; t

D ; t h

h  h

h

h

h