Монография Попов т3

.pdf

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи

вканалах теплообменного оборудования

В[37,39,83] приводятся результаты исследования приведенных коэффициентов теплоотдачи пучков оребренных труб из разных металлов при омывании воздухом. В [84] результаты приведенных ранее экспериментальных исследований экстраполируются в широком диапазоне чисел Re.

Влитературе имеются отдельные публикации [85,86], где обработка опытных данных приведенных коэффициентов теплоотдачи произведена через сим-

плекс λж/λр.

В.Ф.Юдин в работах [7,83,87] исследовал методом локального моделирования 5 пучков оребренных труб, с ребрами из меди, алюминия, магния, углеродистой и нержавеющей стали с коэффициентами теплопроводности, соответственно, 384, 181, 140, 45 и 16 Вт/(м К). В результате обобщения с точностью

±5% сделан вывод о том, что увеличение теплоотдачи пучков происходило только до значения λр=140 Вт/(м К). При дальнейшем росте λр увеличение теплоотдачи практически отсутствует, а αпр приближается к αк.

6.3.Экспериментальное исследование теплоотдачи

иаэродинамического сопротивления оребренных труб

6.3.1.Назначение и описание экспериментальной установки

иметодология проведения и обработки данных экспериментов

Исследование теплоотдачи и аэродинамического сопротивления оребренных труб выполнено в работе [123].

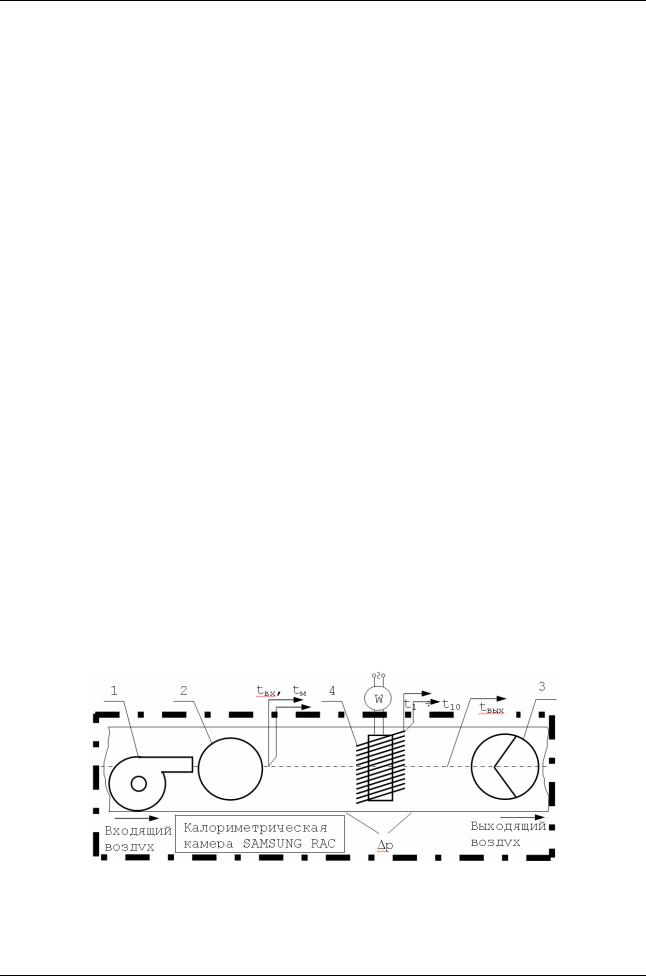

Установка экспериментального исследования теплоотдачи и аэродинамического сопротивления оребренных труб работает в составе калориметрической камеры типа Psychometric RAC фирмы SAMSUNG, поддерживающей заданный температурно-влажностной режим. Установка, схема которой показана на рис.6.14, представляет собой разомкнутую низконапорную аэродинамическую трубу с шириной проходного сечения 0,19 м и высотой 0,06 м.

Рис.6.14. Принципиальная схема установки экспериментального исследования теплоотдачи и аэродинамического сопротивления оребренных труб [123,124]: 1

–вентилятор с регулируемой частотой вращения; 2 – ресивер; 3 –расходомер; 4

–исследуемая оребренная труба

419

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

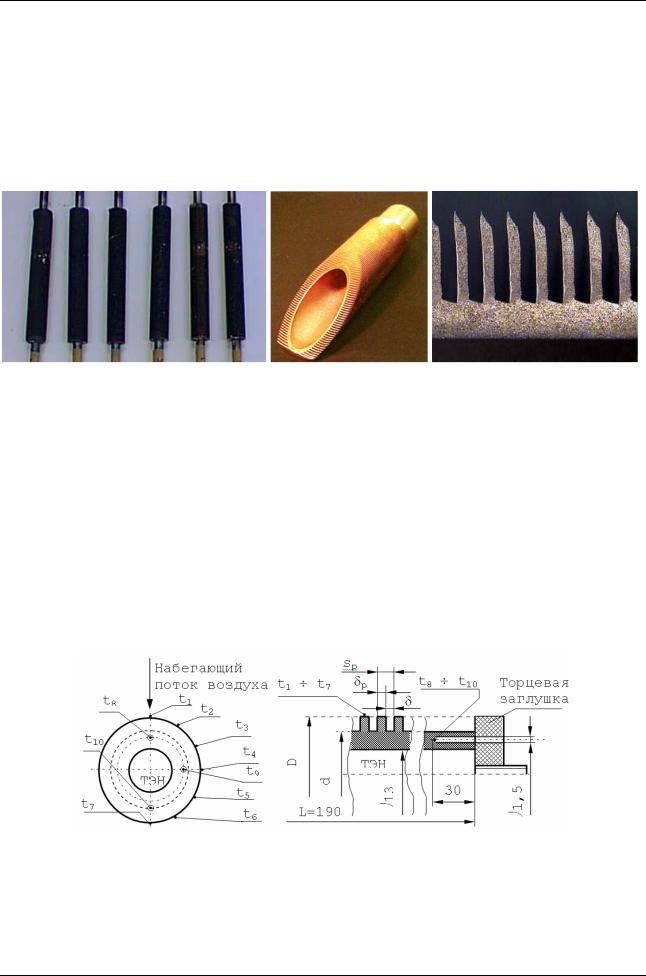

Исследуемые медные трубы с полученными деформирующим резанием ребрами (ТДР) (рис.6.15) имели винтовое оребрение прямоугольного профиля с приведенными в табл.6.1 геометрическими параметрами. ТДР насажены на трубчатые электронагреватели (ТЭНы) с натягом при номинальном диаметре посадки 13 мм. Длина ТДР и длина активной части ТЭНа L=190 мм. Напряжение на ТЭНах U=220 В, а их активное сопротивление Ru=120–130 Ом. Торцы ТДР теплоизолированы фторопластовыми заглушками (рис.6.16).

Рис.6.15. Внешний вид исследованных медных труб с полученными деформирующим резанием ребрами (ТДР) [123,124]

Таблица 6.1 Геометрические параметры оребрения исследуемых ТДР [123,124]

№ ТДР |

ψ |

ψD |

sp, мм |

hp, мм |

δp, мм |

d, мм |

D, мм |

1 |

11,46 |

10,58 |

0,2 |

1 |

0,1 |

24 |

26 |

2 |

11,7 |

10,38 |

0,3 |

1,5 |

0,15 |

23,5 |

26,5 |

3 |

12,22 |

10 |

0,5 |

2,5 |

0,25 |

22,5 |

27,5 |

4 |

12,94 |

9,57 |

0,75 |

3,75 |

0,375 |

21,25 |

28,75 |

5 |

13,75 |

9,17 |

1 |

5 |

0,5 |

20 |

30 |

6 |

14,67 |

8,8 |

1,25 |

6,25 |

0,625 |

18,75 |

31,25 |

Рис.6.16. Схема исследуемой оребренной трубы и размещения термопар [123]

Экспериментальные исследования теплоотдачи и аэродинамического сопротивления оребренных труб состояли из 6 серий (по числу оребренных труб). В каждой серии исследовалась одна оребренная труба. Оребренные трубы на-

420

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

гревались с помощью встроенных в них ТЭНов. Для уменьшения ТКС между оребренными трубами и ТЭНами внутренняя поверхность трубы насажена на наружную поверхность ТЭНа с натягом.

Коэффициент теплоотдачи с поверхности оребренной трубы определялся путем осреднения по всей наружной поверхности оребрения, которая являлась суммой поверхностей впадин, вершин и боковых поверхностей ребер. Для вычисления коэффициента теплоотдачи использовалось значение вынужденной конвективной составляющей теплового потока как разность между электрической мощностью нагревающих оребренные трубки ТЭНов и лучистой составляющей теплового потока, а также естественно-конвективной составляющей теплового потока. При этом лучистая составляющая теплового потока определялась по температурам поверхности оребренной трубы и стенок канала аэродинамической трубы. Торцы оребренных труб теплоизолировались, поэтому теплоотдачей с торцов пренебрегали.

Температура элементов оребренной поверхности измерялась медноникелевыми (М-Н) термопарами. Температура вершин ребер измерялась припаянными к торцам ребер термопарами. Температура основания ребер измерялась закладными термопарами. Для их закладки в торцах оребренных труб сверлились отверстия, параллельные оси ТЭНа диаметром 1,5 мм на глубину 30 мм. Для улучшения термического контакта между корольком закладной термопары и поверхностью отверстия термопары смазывались кремнийорганической теплопроводной пастой КПТ-8.

Скорость набегающего потока воздуха последовательно принимала значения wвх=3; 2,5; 1,6; 0,8 и 0,4 м/с. Время выхода установки на номинальный режим при установившихся значениях скорости набегающего потока воздуха и температуры поверхности оребренной трубы около 1 часа. Экспериментальные исследования аэродинамического сопротивления оребренных труб проводились в изотермическом режиме. При исследовании аэродинамических характеристик оребренных труб скорость набегающего потока воздуха последовательно принимала значения wвх = 4; 3,5; 2,2; 1,4 и 0,7 м/с. Время выхода установки на номинальный режим при установившихся значениях скорости набегающего потока воздуха около 15 минут. Для каждого значения скорости потока воздуха все величины измерялись системой обегающего контроля в течение 70 минут с интервалом 30 секунд. Для пользователя выводились и для дальнейшей обработки использовались осредненные значения величин.

Особенностями методики обработки данных являлось то, что температура оребренной поверхности усреднялась в соответствии с рекомендацией [37] пропорционально поверхности:

tр = |

tор d + tвр D |

. |

|

d + D |

|||

|

|

421

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

При определении теплоотдачи учитывался тепловой поток излучением в соответствии с [98] (использовалась математическая модель выпуклого тела, находящегося между параллельными стенками, при этом размеры тела малы по сравнению с размерами поверхностей параллельных стенок) и естественноконвективная составляющая теплового потока оребренной трубы по [103].

При получении коэффициента аэродинамического сопротивления оребренной трубы на представленной установке учитывались потери трения на стенках канала.

Относительная погрешность определения коэффициента теплоотдачи оребренной трубы α не превысило ±10.2%, а коэффициента аэродинамического сопротивления ζ – ±7.7%.

6.3.2. Обобщение экспериментальных данных по теплоотдаче и аэродинамическому сопротивлению оребренных труб

Для получения обобщающей зависимости конвективной теплоотдачи исследованных ТДР с приведенными в табл.6.1 параметрами оребрения в соответствии с [7] использовалась следующая зависимость:

|

s |

p |

m |

|

s |

p |

k |

|

||

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Nu = C Red |

|

|

|

|

|

(6.21) |

||||

|

|

|

|

|

|

. |

||||

|

|

d |

|

hp |

|

|||||

У исследуемых в данной работе ТДР отношение шага оребрения к высоте ребра sp/hp=0,2=const для всех труб, поэтому значение комплекса (sp/hp)к = const и при дальнейшей обработке его значение неявно входило в значение константы С, а уравнение (6.21) приобретает вид:

n |

s |

p |

m |

|

|

|

|

|

|

||

Nu = C Red |

|

|

(6.22) |

||

|

|

|

. |

||

|

|

d |

|

||

Значения параметров С, n и m уравнения (6.22) получены методом наименьших квадратов. Полученные значения параметров C = 0,061, n = 0,783, m = 0,311, а зависимость (6.22) принимает вид:

0.783 |

s |

|

0.31 |

|

|

|

|

p |

|

||

Nu = 0.061 Red |

|

|

|

. |

(6.23) |

|

|

||||

|

|

d |

|

||

Аналогично обобщающая зависимость приведенной теплоотдачи:

422

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

0.701 |

s |

|

0.31 |

|

|

|

|

p |

|

||

Nuпр = ψ 0.081 Red |

|

|

. |

(6.24) |

|

|

|

||||

|

|

d |

|

||

Для получения обобщающей зависимости аэродинамического сопротивления исследованных в настоящей работе ТДР с приведенными в табл.6.1 параметрами оребрения в соответствии с [47] использовалась следующая зависимость:

ζ = C |

n |

|

δ m1 |

(6.25) |

|

Re |

1 |

|

. |

||

1 |

d |

|

d |

|

|

Значения параметров С1, n1 и m1 уравнения (6.25) получены методом наименьших квадратов. Полученные значения параметров C1=1,085, n1=0,086, m1=0,103, а зависимость (6.25) принимает вид:

0.086 |

|

δ 0.103 |

. |

(6.26) |

ζ =1.085 Red |

|

|

||

|

d |

|

|

|

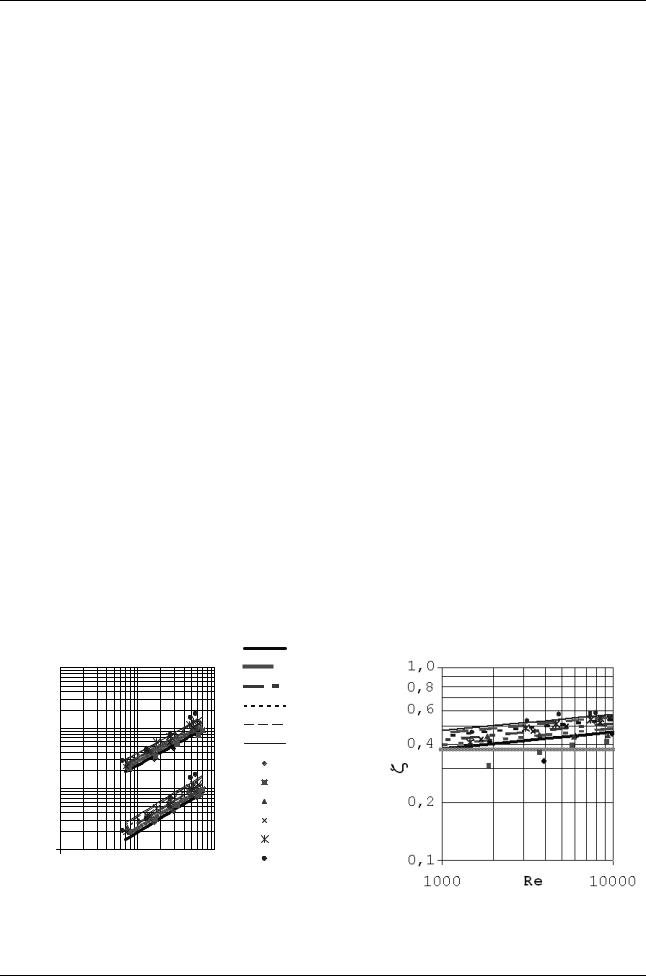

На рис.6.17 представлены сравнительные характеристики конвективной

теплоотдачи и приведенной теплоотдачи исследованных ТДР и эталонной

гладкой трубы. В качестве характеристики исследованных ТДР использовалось выражение (6.24). В качестве Nuгл эталонной гладкой поверхности использовалась формула А.А.Жукаускаса [110]:

Nu = 0.25 Re0.6 Pr0.38 . |

(6.27) |

ж |

|

1000 |

|

ТДР №1; |

|

|

ТДР №2; |

||

|

|

ТДР №3; |

|

100 |

|

ТДР №4; |

|

|

ТДР №5; |

||

пр |

|

ТДР №6; |

|

|

ТДР №1; |

||

Nu10 |

|

||

|

ТДР №2; |

||

Nu, |

|

ТДР №3; |

|

|

ТДР №4; |

||

1 |

|

ТДР №5; |

|

1000 Re 10000 |

ТДР №6; |

||

100 |

|||

Гл. труба |

Рис.6.17. Характеристики исследованных ТДР: а – теплоотдача; б – сопротивление

423

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

На рис.6.17 также представлены сравнительные характеристики аэродинамического сопротивления исследованных ТДР и эталонной гладкой трубы. В качестве ζгл эталонной гладкой трубы используется зависимость [110]:

ζгл = 1.1, |

(6.28) |

где определяющей является скорость набегающего потока воздуха.

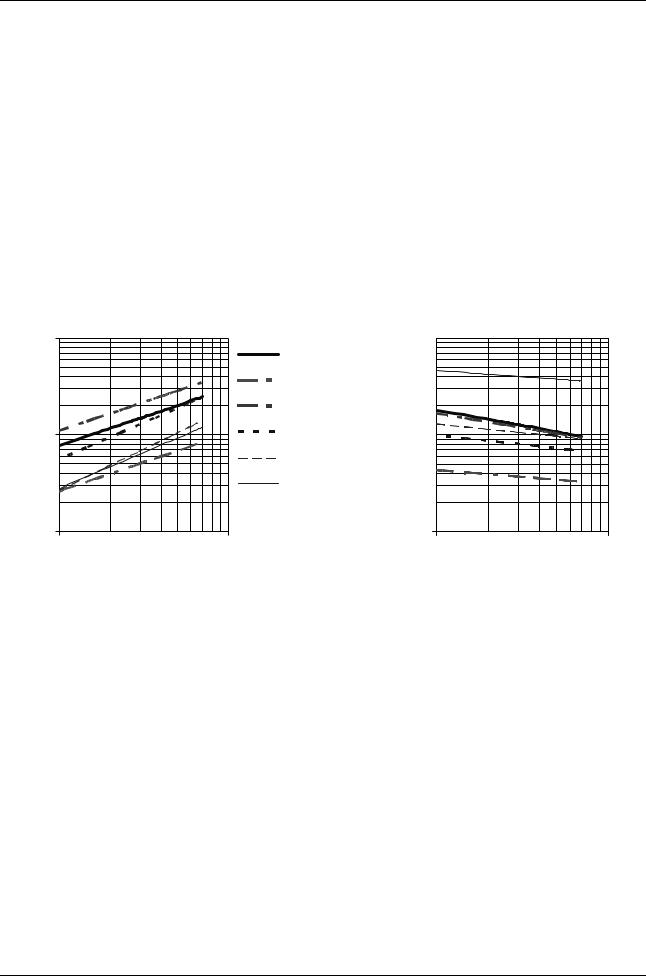

Для сравнения между собой теплообменных аппаратов и элементов по эффективности теплоотдачи необходимо учесть их тепловые, аэродинамические и объемные (массовые и стоимостные) характеристики. В настоящее время достаточно широко применяется метод оценки эффективности теплоотдачи по

принципу |

«при |

|

прочих равных условиях», |

впервые |

обоснованный |

||||||||||||||||||||||||

|

(Nu/Nuпр)/(ζ/ζпр) |

А.А.Гухманом [111]. |

|||||||||||||||||||||||||||

2,5 |

|

По данным Г.А.Дрейцера |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ТДР №1; |

[8], [113] в публикациях по ин- |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

2,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ТДР №2; |

тенсификации теплообмена по- |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ТДР №3; |

лученные результаты, как пра- |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

1,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ТДР №4; |

вило, приводятся в виде крите- |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

рия (Nu/Nuгл)Re/(ζ/ζгл)Re. |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ТДР №5; |

|

На рис.6.18 |

представлены |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ТДР №6 |

|

||

1,0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

результаты оценки эффектив- |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

1000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

10000 Re |

ности исследуемых оребренных |

|||||||||||||||||||

Рис.6.18. |

Оценка |

эффективности теплоот- |

труб |

по |

критерию |

||||||||||||||||||||||||

дачи ТДР по (Nu/Nuгл)/(ζ/ζгл) |

(Nu/Nuгл)Re/(ζ/ζгл)Re. |

||||||||||||||||||||||||||||

|

Приведенная |

теплоотдача |

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

исследуемых ТДР выше в 1,8– 3,6 раз относительно гладких труб, причем теплоотдача сильно возрастает как

при росте шага оребрения, так и при росте Re. Аэродинамическое сопротивле-

ние исследуемых ТДР выше до 1,5 раз относительно гладких труб, причем аэродинамическое сопротивление растет как при росте шага оребрения, так и при

росте Re. Оценка эффективности теплоотдачи на исследованных ТДР относительно эталонных гладких по критерию (Nu/Nuгл)Re/(ζ/ζгл)Re показывает опере-

жающий рост теплоотдачи в 1,7–2,3 раз относительно роста аэродинамического сопротивления. Эффективность теплоотдачи возрастает при росте шага оребре-

ния и слегка возрастает при росте Re.

Для сравнения эффективности теплоотдачи исследованных ТДР с резуль-

татами исследований других авторов производилась оценка эффективности теплоотдачи оребренных труб по данным [121,122,17,56,10,15] с геометрически-

ми параметрами оребрения, представленными в табл.6.2.

Теплоотдача и аэродинамическое сопротивление подвергаемым оценке эффективности теплоотдачи оребренных труб по данным [121,122,17,56,10,15] представлены на рис.6.19.

424

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

пользовалась исследованная в настоящей работе ТДР №6 с геометрическими параметрами оребрения, представленными в табл.6.1.

На основании проведенной сравнительной оценки эффективности теплоотдачи оребренных труб по данным [121,122,17,56,10,15] с исследованной в настоящей работе ТДР №6 по объемным, тепловым и аэродинамическим характеристикам при прочих равных условиях можно сделать выводы:

-исследованная ТДР №6 в исследованном диапазоне Re эффективнее труб

№№1 - 6 по компактности ηV в 1,5 – 8,9 раз, при росте Re эффективность теплоотдачи ηV труб [56,10,15] возрастает, трубы [122] падает, а труб [121] и [17] практически не меняется;

-исследованная ТДР №6 в исследованном диапазоне Re эффективнее труб

№№1 - 6 по тепловым нагрузкам ηQ в 1,2 – 5,6 раз, при росте Re эффектив-

ность теплоотдачи ηQ труб [56,10,15] возрастает, трубы [122] слегка падает, а

труб [121] и [17] практически не меняется;

-исследованная ТДР №6 в исследованном диапазоне Re эффективнее труб

№№1 - 6 по потерям давления на продув воздуха ηN до 7,5 раз, при росте Re эффективность теплоотдачи ηN всех труб растет.

Исследованная ТДР №6 по всем проведенным критериям оценок энергетически эффективнее труб №№ 1 – 6. Сравнительная эффективность теплоотдачи

труб [121] и [17] по ηV и ηQ почти не зависит от Re, трубы [122] падает, а эф-

фективность труб [56,10,15] по ηV и ηQ быстро возрастает с ростом Re, что можно объяснить более быстрым ростом теплоотдачи данных труб по сравне-

нию как с эталонной трубой, так и с подвергаемыми сравнительной оценке эф-

фективности теплоотдачи трубами [121,122,17].

На основании проведенной сравнительной оценки эффективности тепло-

отдачи ТА при скоростях воздуха, характерных для систем отопления, охлаж-

дения и кондиционирования воздуха подтверждается вывод [1] о целесообраз-

ности интенсификации теплоотдачи в вышеописанных условиях путем уменьшения линейного размера поверхности теплообмена и дальнейшего повышения развития поверхности оребрения, при соответствующих технологических воз-

можностях изготовления оребренных поверхностей методом ДР. Подтвержда-

ется вывод [3,6,18] о целесообразности применения труб с винтовым оребрени-

ем, как наиболее технологичные.

Основные результаты приведенной работы изложены в [123–130].

6.4. Результаты испытания теплообменника с оребренной трубой, полученной деформирующим резанием

Используя технологию формирования теплообменных поверхностей с оребрением, полученным деформирующим резанием, в МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре МТ-2 разработан и создан микроканальный теплообменник.

426

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

Внешний вид теплообменника и схема течения теплоносителя представлены на рис.6.20–6.22. В качестве теплоносителей использовалась горячая вода и холодный воздух.

Рис.6.20. Внешний вид микроканального теплообменного аппарата на основе поверхностей с ребрами полученными деформирующим резанием [132]

Рис.6.21. Схема течения теплоносителей в микроканальном теплообменнике на основе поверхностей с ребрами полученными деформирующим резанием

(сплошные линии – горячая вода, пунктирные – холодный воздух)

Конструкция теплообменника основана на двустороннем оребрении, об-

разующем щелевые каналы. Теплообменник состоит из 800 параллельных щелевых каналов (по 400 каналов на каждый контур). Коэффициент компактности

(площадь теплообменной поверхности/объем) составляет 500 м2/м3, что превышает аналогичный показатель для пластинчатых теплообменников фирмы "Alfa Laval" в 1,5 раза. Материал теплопередающей ореренной поверхнсоти –

медь,

Рис.6.22. Отдельные элементы микроканального теплообменника на основе поверхностей с ребрами полученными деформирующим резанием

427

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

Cовместно с КГТУ им. А.Н. Туполева были проведены испытания на тепловую эффективность, результаты которых приведены в табл.6.3 (здесь – расход «горячего» теплоносителя – воды, – расход «холодного» теплоносителя,

tхол'возд и tхол''возд – температуры воздуха на входе и выходе из теплообменника, tгор'вода и tгор''вода – температуры воды на входе и выходе из теплообменника).

Тепловая мощность теплообменника рассчитывалась по «холодному» и «горя-

чему» теплоносителям. Соотношение данных значений тепловых мощностей ηудт=Qвода/Qвоздух представляет коэффициент удержания теплоты, т.е.

коэффициент тепловых потерь с поверхности теплообменника (в ходе экспериментов теплообменник не теплоизолировался).

Таблица 6.3 Результаты испытания микроканального ТА на основе поверхностей с

ребрами, полученными деформирующим резанием

|

|

Температура, ºC |

|

|

|

Тепловая мощность |

|||

№ |

tхол'возд |

tхол''возд |

tгор'вода |

tгор''вода |

Gхол, кг/с |

Gгор, кг/с |

Q, Вт |

|

|

Qвоздух |

|

Qвода |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1 |

18,94 |

61,58 |

68,21 |

67,44 |

0,0063 |

0,089 |

275,5 |

|

289,2 |

2 |

19,09 |

62,86 |

69,20 |

68,12 |

0,0086 |

0,089 |

381,0 |

|

400,0 |

3 |

20,00 |

62,86 |

69,62 |

68,26 |

0,0111 |

0,088 |

481,4 |

|

505,5 |

4 |

20,60 |

61,58 |

69,20 |

67,49 |

0,0145 |

0,088 |

602,3 |

|

632,4 |

5 |

21,35 |

60,59 |

69,62 |

67,61 |

0,0178 |

0,088 |

706,7 |

|

742,0 |

6 |

22,25 |

58,03 |

69,48 |

66,95 |

0,0245 |

0,087 |

888,5 |

|

932,9 |

7 |

20,30 |

58,03 |

69,06 |

68,95 |

0,0009 |

0,087 |

36,3 |

|

38,1 |

8 |

20,30 |

59,17 |

68,35 |

68,17 |

0,0016 |

0,087 |

63,3 |

|

66,4 |

9 |

20,60 |

60,31 |

68,21 |

67,95 |

0,0023 |

0,087 |

92,6 |

|

97,2 |

10 |

21,05 |

61,72 |

68,78 |

68,42 |

0,0030 |

0,087 |

125,6 |

|

131,8 |

По экспериментальным данным построена зависимость тепловой

мощности и тепловой эффективности теплообменника от расхода

теплоносителя, представленная на рис.6.23. Из рис.6.23 видно, что

эффективность теплообменника

|

c |

pхол |

G |

хол |

(t′′возд − t′возд) |

|

cp |

гор |

Gгор(t′горвода − t′′горвода)ηудт |

||

η = |

|

|

хол |

хол |

= |

|

|

||||

(срG) |

min |

(t′горвода − t′холвозд) |

(срG) min (t′горвода − t′холвозд) |

||||||||

|

|

||||||||||

|

|

|

хол гор |

|

|

|

|

хол гор |

|||

составляет от 0,75 до 0,87. Уменьшение эффективности при увеличении расхода возможно связано с образованием застойных зон и ухудшения вследствие этого работы оребрения. Для повышения эффективности до значения 0,92–0,95 необходимо оптимизировать оребрение или конструкцию теплообменника.

428