Монография Попов т3

.pdf

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи

вканалах теплообменного оборудования

6.2Обзор исследований теплоотдачи и аэродинамического сопротивления поперечно-оребренных труб

6.2.1. Методы исследований теплоотдачи и аэродинамического сопротивления поперечно-оребренных труб

Общепринятой методикой исследования теплоотдачи на оребренных трубах является определение приведенного коэффициента теплоотдачи, характеризующего суммарный теплообмен. Он учитывает как термическое сопротивление конвективной теплоотдачи, так и термическое сопротивление теплопроводности ребер и вычисляется по формуле:

αпр = |

Q |

(6.2) |

|

F (tор − tвозд) |

|||

|

|

путем деления плотности теплового потока на температурный напор между температурой поверхности основания ребер и температурой потока. При такой обработке экспериментальных данных получаются сравнительно простые и удобные для практического применения зависимости. Методика хорошо себя оправдывает при определении теплоотдачи с конкретной теплоотдающей поверхности. В то же время, методика недостаточно пригодна для получения обобщенных зависимостей.

Определение конвективного коэффициента теплоотдачи αк связано с необходимостью производить замер температуры всей оребренной поверхности. Конвективный коэффициент теплоотдачи является отношением плотности теплового потока к температурному напору между средней температурой всей поверхности оребренной трубы и температурой потока:

αк = |

Q |

. |

(6.3) |

|

F (tр − tвозд) |

||||

|

|

|

Температура поверхности усредняется в соответствии с рекомендацией [37] пропорционально поверхности.

По данным [7] конвективный коэффициент теплоотдачи на оребренных трубах определяется экспериментально в исключительных случаях вследствие трудности измерения температуры ребра в различных точках.

Теоретически приведенный и конвективный коэффициенты теплоотдачи связаны между собой зависимостью для ребер постоянной толщины в соответствии с [7]:

|

Fр |

|

F |

|

|

|

|

+ |

н |

, |

(6.4) |

|

|||||

αпр = αк E Ψ |

F |

|

|||

|

|

F |

|

|

|

409 |

|

|

|

|

|

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

где Ψ - поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность коэффициента теплоотдачи по ребру.

Из ряда аналитических и экспериментальных работ [38–41] следует, что Ψ не является постоянной величиной.

Экспериментальное исследование локальных коэффициентов теплоотдачи оребренных труб является важным для определения механизма процесса теплоотдачи. Поперечное омывание оребренных труб представляет сложную гидродинамическую картину. Сложность процесса отражается на распределении локальных коэффициентов теплоотдачи как по окружности, так и по высоте ребра [42–44]. Изменение локальных коэффициентов теплоотдачи зависит от геометрических параметров оребрения и от режима течения потока.

Моделирование локальной теплоотдачи пучков оребренных труб также является весьма сложной экспериментальной задачей. Применяются 2 метода локального моделирования: местного (точечного) нагрева, когда нагревается только часть ребра [42,43] и полного нагрева всей трубы [44].

Общепринятой методикой исследований аэродинамического сопротивления пучков, а также одиночных оребренных труб [45–47] является измерение падения статического давления на рабочем участке. В работах [9,48,49] сопротивление пучка определялось с учетом потерь на трение в проточной части стенда:

∆р = ∆ртр - ∆ркан. |

(6.5) |

В работах [7,37,50-52] полное сопротивление пучка принималось равным падению статического давления на экспериментальном участке вследствие незначительности потерь на трение в проточной части стенда.

Для неизотермического потока из общего перепада давления в пучке Σ∆р необходимо вычитать потерю давления ∆рt, обусловленную ускорением воздуха, согласно [4]. При этом аэродинамическое сопротивление пучка:

∆р = Σ∆р - ∆рt. |

(6.6) |

6.2.2. Результаты исследований теплоотдачи и аэродинамического сопротивления поперечно-оребренных труб

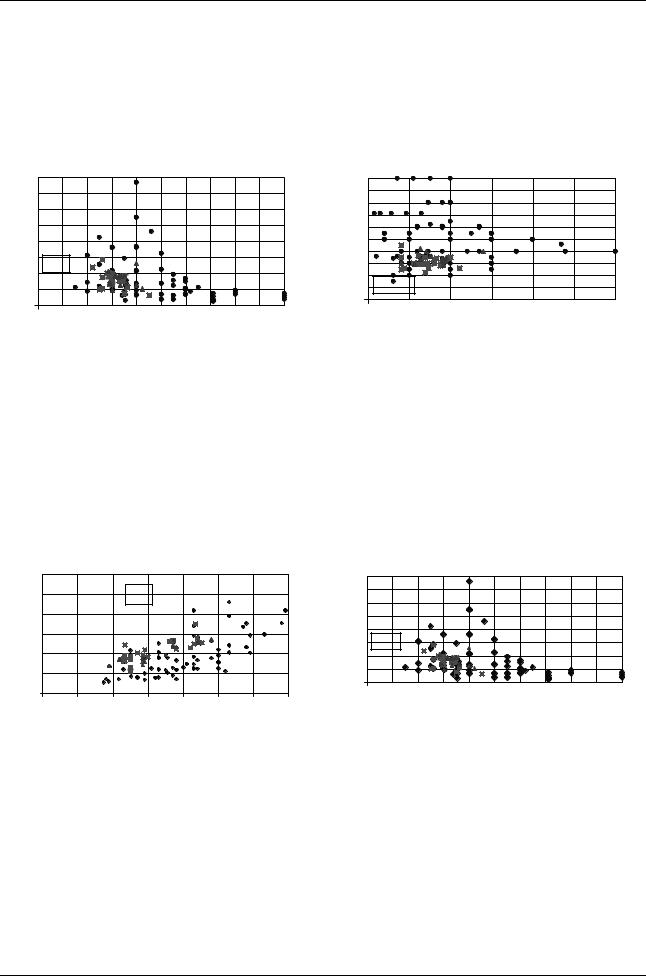

Результаты исследований теплоотдачи в подавляющем большинстве опубликованных работ приводятся в виде чисел Nu, полученных на основе αпр. Параметры исследованных поперечно-оребренных труб при обдуве воздухом по данным работ [4,43,53–67] представлены на рис.6.6–6.13. Для сравнения на этих же рисунках показаны параметры оребрения экспериментально исследованных в данной работе оребренных труб, которые обозначены индексом «Ои» (область исследования). Из рисунков следует, что исследуемые оребренные трубы

410

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

|

|

|

|

|

|

|

|

−0.54 |

|

|

−0.14 |

|

|

|

Nu |

sp |

= 0.23 c |

|

ϕ0.2 |

|

d |

|

|

hp |

|

Re0.65 |

(6.7) |

||

|

|

|

||||||||||||

|

|

z |

d |

s |

|

|

s |

|

|

sp |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

p |

|

p |

|

|

|||

и предназначена для использования в следующих интервалах геометрических и режимных характеристик: ReSp = 3 102 – 2,25 104; d/sp = 2,4 – 9,5; hp/sp = 0,36 – 5,0; ϕd = 0,46 – 2,18. Определяющим размером принимается sp, скорость относится к сжатому поперечному сечению пучка.

Разработанная в ЦКТИ [65, 66, 68] зависимость для расчета теплообмена имеет вид:

Nul = 0.36 cz ϕd0.1 ψ−0.5 Relm Pr0.33 , |

(6.8) |

где |

|

m = 0.6 ψ−0.07 . |

(6.9) |

Определяющий размер в числах Re и Nu рассчитывается по формуле:

l = |

Fтр |

d + |

Fр |

|

π (D2 −d2 ) |

, |

(6.10) |

||

F |

F |

|

4 |

||||||

|

|

|

|

|

|

||||

коэффициент формы пучка: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ϕd = |

σ1 |

−1 |

. |

|

(6.11) |

||

|

|

σ′2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

−1 |

|

|

||

Скорость потока рекомендуется определять по наиболее сжатому сечению пучка (поперечному или диагональному). Формулы (6.7)–(6.10) рекомендуется использовать в пределах: l=12–178 мм; ϕd=0,46–2,2; ψ=1–22,0; Rel=5 103– 3,7 105; (S1/S2=0,67–2,5; Red=104–2 105). Как следует из работ [65,66,68], точ-

ность определения α должна быть не хуже ±15%.

Формула для расчета теплообмена шахматных пучков поперечнооребренных труб в области 2 104<Re<2 105, предложенная ИФТПЭ АН Лит.ССР [43], включает (как и формула (1.6)) постоянное значение показателя степени

Re:

|

S1 |

0.2 |

s |

|

0.18 |

h |

|

−0.14 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

p |

|

|

p |

0.8 |

|

0.4 |

|

|

|||

Nud = 0.05 cz |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Red |

Pr |

|

. |

(6.12) |

|

|

|

d |

|

|||||||||||

S2 |

|

|

d |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Зависимость (6.12) получена в результате обобщения экспериментальных данных для 21 пучка труб, геометрические характеристики которых соответст-

413

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

принцип обобщения, однако вид рекомендуемых зависимостей отражает формальный характер обобщения, определивший, по-видимому, их невысокую точность ±20%.

Основные методики расчета аэродинамического сопротивления шахматных пучков поперечно-оребренных труб согласно [70] содержат следующие зависимости:

■ Формула ВТИ [74]:

Eu = 3.04 ψ |

0.5 |

′ |

−0.55 |

−0.5 |

−0.25 |

(6.18) |

|

z2 cz σ1 |

σ2 |

Red |

|||

рекомендуется для использования при Re=103–105; в качестве определяющего размера принят d, скорость потока относится к сжатому поперечному сечению пучка; в статье не приводятся интервалы геометрических характеристик, для которых справедлива формула (6.18).

■ Формула ЦКТИ, приведенная в работах [65,66]:

|

′ |

|

l |

0.3 |

−0.25 |

|

|

|

|

(6.19) |

|||

Eu = 2.7 z2 |

cz |

|

|

Rel |

||

|

||||||

|

|

dэ |

|

|

||

рекомендуется для использования при Rel=1.8 105–106 и l/dэ=0,15–6,15, где определяющий размер ι рассчитывается по формуле (6.10); скорость относится к наиболее сжатому сечению пучка.

■ Формула КПИ [55]:

Eu = zг c′z Reэ−n , |

(6.20) |

где zг и n – сложные функции геометрических параметров оребрения и шагов. Определяющим размером принимается эквивалентный диаметр мини-

мального (поперечного или диагонального) проходного сечения dэ, скорость относится к тому же сечению; формулу следует использовать при S1/S2=0,3–4,0, Redэ =5 103–5 104.

Во всех рассмотренных зависимостях поправку с’z следует определять по рекомендациям работы [75].

6.2.2.3. Влияние неравномерности теплоотдачи по поверхности на эффективность ребра

Аналитическое решение задачи о теплопроводности прямого ребра при различных законах распределения коэффициента теплоотдачи α=var по его высоте выполнено в работах Л.И.Ройзена и И.Н.Дулькина [76,77].

415

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

Математическое исследование влияния неравномерности теплоотдачи по высоте ребра на коэффициент эффективности прямого ребра при линейном и гиперболическом законах распределения коэффициента теплоотдачи по высоте ребра выполнено В.К.Мигаем [38]. Расчеты показали, что эффективность ребра весьма существенно зависит от степени неравномерности теплоотдачи по его высоте. При этом форма профиля при сохранении общей тенденции изменения не оказывает существенного влияния на эффективность ребра.

Авторы [40,42] исследовали распределение значений локального коэффициента теплоотдачи по поверхности одиночной спирально оребренной трубы из углеродистой стали с параметрами оребрения: d=32 мм, hp=13,5 мм, δр=2 мм у основания и 1 мм у вершины, sp=4–7 мм.

Согласно опытным данным, неравномерность α по высоте ребра возрастает с увеличением числа Re. Так при Re=7,6 105 неравномерность α по высоте ребра достигает 200%, при Re=4,8 104 неравномерность α не превышает 20%. При изменении шага ребер неравномерность теплоотдачи по поверхности ребра почти не изменялась. Эти результаты совпадают с результатами экспериментального исследования И.В.Сташевича [41]. Результаты экспериментального исследования [78] медной трубы с параметрами оребрения: d=60 мм, hp=35 мм, δр=7,2 мм, sp=14,2 мм, качественно согласуются с вышеописанными результатами исследований, однако неравномерность распределения локальных коэффициентов теплоотдачи в работе [78] значительно выше.

Для определения локальных коэффициентов теплоотдачи необходимо знать, согласно [37], кроме температурного поля поверхности ребра, профили изменения температуры и скорости в потоке газа. Однако эти вопросы при современном уровне измерительной техники недостаточно изучены. Все экспериментальные исследования локального коэффициента теплоотдачи выполнены при минимальном значении межреберного расстояния δ=2 мм.

6.2.3. Влияние направления теплового потока

Для определения влияния направления теплового потока на теплоотдачу в работе В.Ф.Юдина [7] проведены испытания при обоих направлениях теплового потока (нагрев и охлаждение воздуха). Утверждается, что при данных условиях проведения опытов направление теплового потока не влияет на величину теплоотдачи. Занижение теплоотдачи при охлаждении газа по сравнению с нагреванием в ранее проведенных исследованиях может быть обусловлено двумя причинами:

■ Исследование теплоотдачи при нагреве и охлаждении газа выполнены на аэродинамической трубе разными методами. Величины коэффициентов теплоотдачи пучков оребренных труб, полученные методом локального теплового моделирования, должны быть выше таковых, полученных методом полного теплового моделирования в соответствии с [71,79,80].

416

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи

вканалах теплообменного оборудования

■Исследование теплоотдачи при охлаждении газа производилось обдувом труб дымовыми газами, что могло привести к загрязнению труб и уменьшить теплоотдачу.

Формально направление теплового потока можно учитывать введением множителя (Prж/Prст)0.25, однако его значение для воздуха в области исследований практически не отличается от единицы.

В работе И.Ф.Пшениснова [37] установлено, что влияние температурных условий при изменении направления теплового потока достаточно надежно учитывается отнесением физических свойств к средней температуре потока.

В работе В.М.Легкого [48] экспериментально установлено, что изменение направления теплового потока не оказывает влияния на величину среднего по поверхности тела коэффициента теплоотдачи в поперечном газовом потоке.

6.2.4.Влияние параметров оребрения

Увеличение оребренной поверхности путем уменьшения шага оребрения позволяет увеличить компактность теплообменной поверхности. Однако с уменьшением шага оребрения при постоянной их высоте ребра возрастает относительная глубина межреберных полостей, что приводит к образованию застойных зон у корня ребер. Условия омывания ухудшаются, что вызывает снижение теплоотдачи и повышение аэродинамического сопротивления.

Ухудшение теплоотдачи согласно [50] связано с влиянием относительной глубины межреберной полости, причем тенденция к снижению интенсивности теплоотдачи с единицы поверхности начинается с hр/sp=2, величина которого, по-видимому, относится к верхнему пределу, отделяющим трубы с пропорциональным съемом тепла от тех, где влияние hр/sp сказывается на эффективности теплоотдачи, а значение параметра hр/sp, разделяющего трубы на два типа согласно предложенной концепции, находится в пределах 1,6–2,0. Согласно [50] при больших значениях данного комплекса он входит в уравнение (6.7) в сте-

пени 0,54.

Из изложенного следует, что при конвективном теплообмене в условиях оребренных трубы основную роль играет безразмерный симплекс hр/sp, влияние которого сказывается на интенсивности теплоотдачи с некоторого его значения независимо от типоразмера трубы.

В.М.Антуфьев [1] рекомендует учитывать влияние шага ребер отношением hp/d. По рекомендации автора оптимальная высота ребер (hp/d)опт≈0,35. Межреберное расстояние необходимо принимать как можно меньшее, но с учетом возможности очистки оребренной поверхности от загрязнений в процессе эксплуатации. При возрастании Re оптимальная высота ребра уменьшается, что связано с увеличением застойных зон у основания ребра. Ухудшение процесса теплообмена с увеличением относительной межреберной глубины объясняется образованием застойных зон, исключающих часть поверхности оребрения из активного процесса теплообмена.

417

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

Исходя из условий максимального теплосъема при минимальных энергетических затратах, И.Вампола [73] рекомендует применять следующие параметры оребрения: d=10–20 мм, шаг ребер sp≈0,1 d, относительная высота ребер

hp/d≈0,4. Таким образом, (hр/sp)опт≈4.

При минимальных массогабаритных характеристиках ТА рекомендуется следующие параметры оребрения [73]: hp/d=0,4 и (sp/d)min=0,05. При диаметре трубы d=20 мм, hp=8 мм и sp=1 мм, что довольно близко к представленным в табл.6.1 параметрам трубы №6, исследованной в работе [123].

На выбор параметров оребрения также влияют технология изготовления и условия эксплуатации оребренных труб.

По данным [50,51] толщина ребер δр не оказывает ощутимого влияния на конвективный теплообмен, хотя увеличение толщины ребер δр при сохранении шага пропорционально уменьшает межреберный зазор. На коэффициент эффективности ребра δр сказывается в меньшей степени, чем высота ребер. По данным [1] толщина ребер должна быть δр≥0,035 d. В работе [73] показано, что при сопоставлении теплообменных поверхностей по энергетическим характеристикам толщина ребер должны быть δр=0,02 d, а при максимальном теплосъеме с единицы массы этой поверхности δр=0,005 d. Как видно из [1] и [73] рекомендуемые толщины отличаются в 7 раз. Такое расхождение в значениях можно отнести за счет различных исследованных геометрических характеристиках и технологии изготовления оребрения.

По данным [1] межреберное расстояние должно быть минимальным, но с учетом возможности эксплуатации.

В результате исследования [81] установлено, что теплоотдача уменьшается при увеличении шага ребра с 1,0 до 2–2,5 мм, а при дальнейшем его увеличении интенсивность процесса теплоотдачи растет. Первая часть вывода противоречит данным, изложенным в [1].

Имеющиеся в литературе данные об оптимальной высоте ребра противоречивы. В работе [73] отношение диаметров оребренной трубы D/d=1,8 рекомендуется как оптимальное. В работе [82] сделан вывод о наибольшей эффективности труб с короткими ребрами D/d=1,3 по сравнению с более длинными D/d=1,75. Авторы [43] рекомендуют оптимальную высоту ребер определять из отношения D/d=1,5–1,8, в зависимости от чисел Re при которых будет работать ТА. При больших значениях Re рекомендуется меньшие значения D/d и наоборот. В [43] оптимальный шаг оребрения рекомендуется определять из соотношения δ/hp=0,5. В [73] рекомендуется относительное межреберное расстояние δ/d выбирать минимальное, но не менее 0,005.

6.2.5. Влияние свойств материала ребер

Теплообмен на пучках оребренных труб в значительной степени зависит от теплопроводности ребер и газового теплоносителя. Однако работы, посвященные этому вопросу, весьма немногочисленны.

418