Монография Попов т3

.pdf

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

Nu=0,04 Re0,8 Pr0,4, |

(3.6) |

при Re=3 103...7 103:

Nu=0,0068RePr0,4. (3.7)

|

|

По данным А.В.Туркина [48], сфериче- |

||

|

|

ские выемки интенсифицируют теплоотдачу |

||

|

|

при Re=7 103 ... 2,2 104 примерно на 60...70%, |

||

|

|

а при Re=3,5 103 − в среднем на 35%. |

||

|

|

В |

работе |

М.Я.Беленького, |

|

|

М.А.Готовского и др. [57,58] для эксперимен- |

||

|

|

тального исследования тепловых характери- |

||

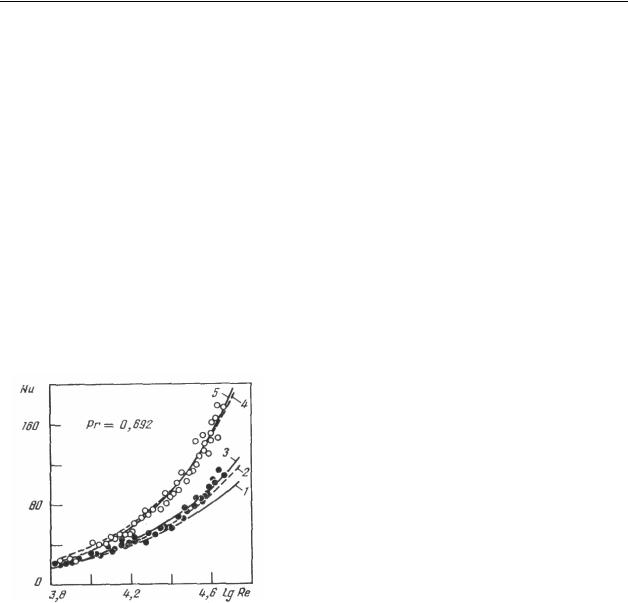

Рис.3.131. Влияние |

числа |

стик теплообменных поверхностей, формо- |

||

ванных |

сферическими |

выемками, использо- |

||

Рейнольдса на теплоотдачу в |

вался обогреваемый кольцевой канал с глад- |

|||

плоском щелевом канале со |

||||

сферическими выемками по |

кой наружной трубой с внутренним диамет- |

|||

данным А.В.Туркина [48]: 1 |

ром 30 и 27 мм и набором внутренних труб с |

|||

– аппроксимационная |

фор- |

выемками. Наружная и внутренняя трубы |

||

мула (3.6); 2 – формула (3.7); |

могли обогреваться путем непосредственного |

|||

3 – гладкий канал |

|

пропускания переменного электрического то- |

||

ка. Нанесенный на поверхность трубок рельеф характеризовался следующими параметрами: диаметр выемок D=4,5 мм; шаг выемок S=10 мм – коридорное расположение (трубка №3); S1=S2=5 мм – шахматное расположение (трубки №№1, 2, 4); глубина выемок h=0,45 мм (трубки №1–3), h=0,9 мм (трубка №4). Кроме того, участки с мелкими выемками изготавливались в двух вариантах – без скругления кромок выемки и со скруглением. Из исследованных трубок скругленные кромки имела трубка № 2. Величина кольцевого зазора менялась, с учетом разброса наружных диаметров трубок с выемками, от 3,6 до 1,65 мм.

В опытах определялась как теплоотдача от наружной поверхности внутренней трубы, так и от внутренней поверхности наружной трубы.

На рис.3.132 обработка полученных опытных значений коэффициентов

теплоотдачи для всех вариантов внутренней поверхности кольцевого зазора дана в безразмерной форме: Nu(Tст/Тп)-0,55:=f(Rе).

При обработке экспериментальных данных использовались значения коэффициента теплоотдачи, полученные в конце участка с выемками или гладкого участка трубки, т. е. там, где имели место стабилизированные условия. Поправка на неизотермичность вводилась в той же форме, что и для гладкой поверхности, хотя в принципе на поверхности с выемками закономерность может быть иная. Для выявления этой закономерности необходимо

199

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

проведение специальных опытов, в которых бы широко варьировалась тепловая нагрузка.

В опытах поправка па неизотермичность была невелика и ее использование в указанной форме для исследованного диапазона тепловых нагрузок оказалось приемлемым.

|

На рис.3.132 приведены данные для |

|

трубок №1–3 в зазоре с наружным диамет- |

|

ром Dвн=30 мм, а также трубок № 2, 4 в за- |

|

зоре с Dвн=27 мм. Кроме того, приведены |

|

данные для участков гладкой трубы при |

|

тех же двух значениях Dвн. |

|

Из сопоставления приведенных на |

|

рис.3.132 данных видно, что рост количе- |

|

ства выемок привел к росту теплоотдачи, а |

|

обработка кромок выемок почти не изме- |

|

нила теплоотдачу. Уменьшение величины |

|

зазора не привело к заметному росту теп- |

Рис.3.132. Результаты опытов |

лоотдачи, как этого можно было ожидать |

из энергетических соображений. Зато уг- |

|

по исследованию теплоотда- |

лубление выемок увеличило теплоотдачу |

чи: наружная трубка Dвн=30 |

при той же плотности расположения вы- |

мм, внутренняя трубка (1 – |

емок на ~20–25%. Максимальный рост те- |

гладкая; 2 – №1, 3 – №2; 4 – |

плоотдачи па поверхности с выемками по |

№3); наружная трубка Dвн=27 |

сравнению с гладкой составил ~2,4 раза. |

мм, внутренняя трубка (5 – |

В работе И.Л.Шрадера, А.А.Дашчяна |

гладкая, 6 – №2, 7 – № 4) |

и М.А.Готовского [54] произведено срав- |

|

нение опытных данных по внутренней те- |

плоотдаче, полученных на трубах со сферическими выемками и на гладких трубах. Стендовая установка представляла собой «трубу в трубе». По внутренней трубе пропускался воздух, предварительно нагретый в электронагревателях. Его охлаждение осуществлялось водой, протекавшей в кольцевом зазоре между трубами. Температура воды в опытах практически не изменялась и находилась в пределах 10... 15 °С. Опыты выполнились в диапазоне чисел Re=7000–21000.

Опытные данные были аппроксимированы следующими критериальными зависимостями:

– «мелкие» выемки на внутренней поверхности

Nu=0,0139 Relm Pr0,4 ;

– «мелкие» выемки на внешней поверхности

Nu=0,00988 Rem2 Pr0,4 ;

200

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи

вканалах теплообменного оборудования

–«глубокие» выемки на внутренней поверхности

|

Nu=0,00741 Re3m Pr0,4 . |

|

|

Опытные данные по |

|

|

внутренней |

теплоотдаче |

|

труб с выемками по отно- |

|

|

шению к гладким трубам |

|

|

представлены |

на |

Рис.3.133. Степень интенсификации теплооб- |

рис.3.133. Как видно из |

|

рисунков, нанесение вы- |

||

мена в зависимости от Rе [54]: 1 — мелкие |

емок на поверхности при- |

|

выемки на внутренней поверхности; 2 — мел- |

водит к интенсификации |

|

кие на внешней поверхности; 3 — глубокие на |

теплообмена во всех ис- |

|

внутренней поверхности |

следованных |

типах труб. |

|

Вместе с тем при одина- |

|

ковой глубине выемок их расположение на внешней поверхности (выступы – на внутренней) приводит к большему эффекту по сравнению с внутренним расположением. Углубление внутренних выемок также усиливает интенсификацию теплообмена. Как показывают проведенные исследования, тепловая эффективность труб с выемками увеличивается при больших числах Рейнольдса. Так, при Re=21000 степень интенсификации внутренней теплоотдачи достигает 1,33, в то время как при Rе=7000 она не превышает 1,18. При этом в большей степени от Rе зависит внутренняя теплоотдача наиболее интенсифицированных типов труб с выемками.

Работа М.А.Готовского, М.Я.Беленького и Б.С.Фокина [59] посвящена изучению теплогидравлических характеристик при течении воздуха в круглой обогреваемой трубе с регулярным рельефом на поверхности теплообмена. Как указывалось в разделе по исследованию гидросопротивления, изготовленные для проведения экспериментов трубы имели наружный диаметр 40 мм и толщину стенки 1,5 мм. При этом для проведения опытов использовались 4 участка трубы, каждый из которых имел длину примерно 2 м. На листы, из которых сваривались трубы, был нанесен рельеф, представлявший собой правильную систему сферических выемок диаметром около 4 мм и глубиной 0,5 - 0,6 мм. Однако, в процессе формирования цилиндрической стенки трубы выемки деформировались за счет смятия их донной части, которой соответствуют вершины ответных сегментных выпуклостей, образовавшихся на другой стороне листа.

В качестве базы для сопоставления данных по теплоотдаче с гладкой трубой использовались известные рекомендации, построенные на основе известной формулы Б.С.Петухова и .В.В. Кириллова:

201

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

Nu = |

(ξ/ 8) Re Pr Ct |

|

|

|

|

|

1+900 / Re+ ξ0,5 (Pr2 / 3 −1) |

|

|

|

|||

|

с поправкой на неизотер- |

|||||

|

мичность |

|

)0,5 . |

|||

|

C |

t |

= (T / Т |

пот |

||

|

|

|

ст |

|

||

Опыты были проведены в интервале чисел Рейнольдса Re=(15– 80)103.

На рис.3.134 представлены данные по теплоотдаче в упоминавшейся уже относительной

форме. Как видно из приведенных данных интенсификация теплоотдачи по сравнению с гладкой трубой составляет в среднем величину порядка 40–45 %.

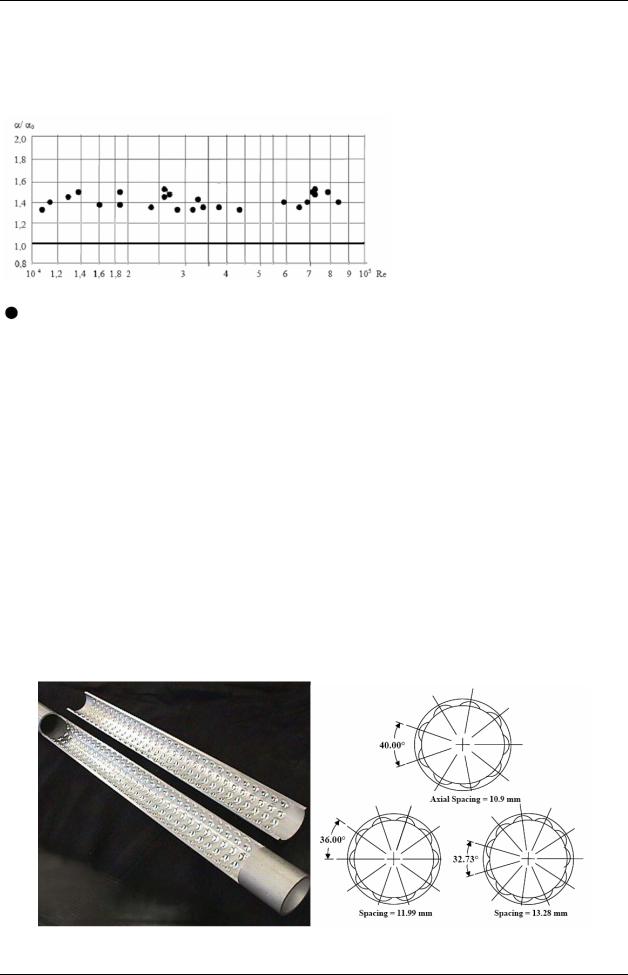

В работе Р.С.Банкера и К.Ф.Доннеллан [90] проведены экспериментальные исследования теплообмена в алюминиевых трубах с различными компоновками нанесения сферических выемок на поверхности с помощью жидкокристаллической термографии. Схема исследованных труб представлена на рис.3.135. Исследованные трубы имели внутренний диаметр D=3,81 см. Размеры наносимых на внутреннюю поверхность трубы выемок представлены в табл.3.6. Исследования проведены при относительных размерах канала и интенсификаторов – отношение диаметра выемки d к диаметру трубы d/D=0,229 и 0,271, отношение глубины к диаметру выемки h/d=0,233 и 0,394, плотность нанесения выемок f, определенная как отношение проецируемой области поверхности выемок ко всей внутренней поверхности трубы,

от 0.339 до 0,704.

Рис.3.135. Внешний вид и схема расположения интенсификаторов

202

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

|

Параметры каналов и интенсификаторов |

Таблица 3.6. |

|||||

|

|

|

|||||

№ трубы |

D, мм |

d, мм |

h, мм |

h/d |

d/D |

|

f |

2 |

38.1 |

10.312 |

4.064 |

0.394 |

0.271 |

|

0.704 |

6 |

38.1 |

10.312 |

4.064 |

0.394 |

0.271 |

|

0.582 |

4 |

38.1 |

8.738 |

2.032 |

0.233 |

0.229 |

|

0.506 |

3 |

38.1 |

10.312 |

4.064 |

0.394 |

0.271 |

|

0.473 |

5 |

38.1 |

8.738 |

2.032 |

0.233 |

0.229 |

|

0.418 |

1 |

38.1 |

8.738 |

2.032 |

0.233 |

0.229 |

|

0.339 |

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

показало, что мелкая и наименее плотно расположенные выемки обеспечивают интенсификацию теплоотдачи около 1.25 раз практически во всем диапазоне исследованных чисел Rе. Увеличение плотности нанесения выемок увеличивает интенсификацию до 1.6-1.7 раз. Увеличение относительной глубины выемок приводит к уровню интенсификации теплоотдачи около 2 раз.

Установлено, что параметр плотности f особенно существенно влияет на интенсификацию теплоотдачи при f=0,3…0,5, при увеличении f более 0,5 эффект интенсификации незначителен. Дальнейшая увеличение интенсификации теплообмена возможно только за счет увеличения относительной глубины выемок.

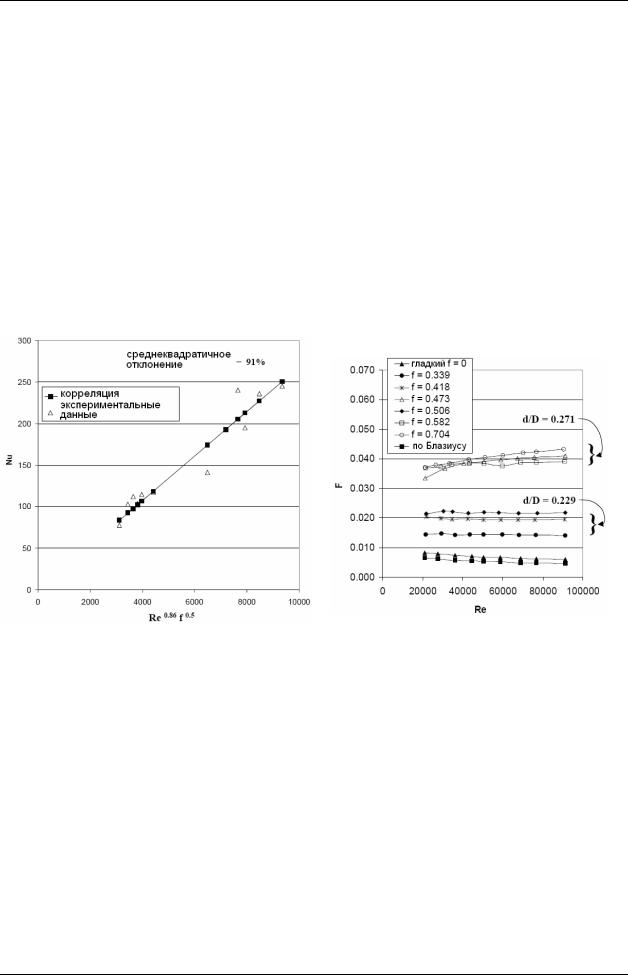

Приведенные в работе Р.С.Банкера и К.Ф.Доннеллан [90] данные по теплоотдаче соответствуют зависимости Nu~Re0.86f0.5 (рис.3.137). Зависимость Nu от параметра d/D (или h/d) авторы не установили из-за недостаточности данных по теплоотдаче при различных значениях d/D.

Рис.3.138. Зависимость коэффициРис.3.137. Зависимость числа Nu от ента трения F от числа Рейнольдса комплекса Re0,86f0,5

Зависимость коэффициента трения F от режимных и конструктивных параметров приведено на рис.3.138. Тестовые опыты по трению в гладкой трубе получились несколько (на 25%) выше, чем расчетные данные по уравнению Блазиуса (F=0,079Re-0.25). Эта разность приписана погрешности измерения расхода и перепада давления на трубе. Для формованных выемками труб коэффициент трения наиболее большой при более глубоких выемках (d/D=0.271). При этом влияние плотности расположения выемок практически нет. Для мелких выемок и наименьшей плотности выемок коэффициент трения самых низкий. Увеличение плотности нанесения мелких выемок приводит к росту коэффициента трения. При использовании мелких выемок изменение относительного коэффициента трения (отнесенного к значению, полученного на основе расчета по уравнению Блазиуса) от числа Rе относительно

204

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

мало (2-3 раза), в то время для глубоких выемок эта зависимость довольно сильная. Здесь наблюдается увеличение относительного коэффициента трения в 4-7 раз при изменении числа Re от 20000 до 90000.

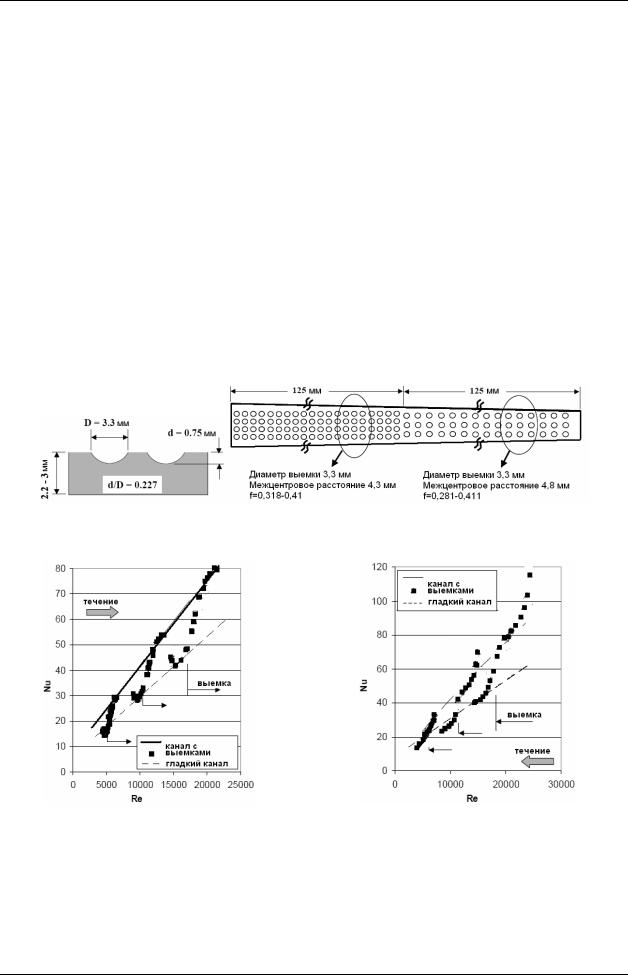

В работе Р.С.Банкера, М.Готовского, М.Беленького и Б.Фокина [91] проведены экспериментальные исследования теплообмена и течения в прямом и сужающемся/расширяющемся плоском канале с различными компоновками нанесения сферических выемок на одну из поверхностей канала. Схема исследованных каналов представлены на рис.3.139. Размеры наносимых выемок: диаметр выемки D=3,3 мм, глубина выемки d=0,75 мм, межцентровое расстояние p=0,43 и 4,8 мм, расположение выемок – коридорное. Указанные размеры обеспечивали относительные размеры канала и интенсификаторов – отношение глубины к диаметру выемки d/D=0,233 и 0,394, плотность нанесения выемок, определенная как отношение проецируемой области поверхности выемок ко всей внутренней поверхности трубы, f =0.442, относительную высоту канала D/H=1.

Рис.3.139. Схема канала с системой сферических выемок [91]

Рис.3.140. Распределение чисел |

Рис.3.141. Распределение чисел Нус- |

Нуссельта для ссужающегося кана- |

сельта для расширяющегося канала |

ла [91] |

[91] |

На рис.3.140 показана зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса в ссужающемся канале с полусферическими выемками. Поток слева направо. Верхняя линия на этом графике – данные Чу и др. [62] для прямого

205

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

канала с выемками при d/D=0,30 и f=0,477. Нижняя пунктирная линия – данные для турбулентного полностью развитого течения в гладком канале (Nu=0,022Re0,8Pr0,5 [92]). На рис.3.141 показаны соответствующие данные для расходящегося канала. Теплообмен при высоких значениях числа Rе показаны более подробно на рис.3.142 и 3.143. Авторы отметили, что практически во всем диапазоне чисел Re наблюдается местные повышения теплоотдачи относительно исходно гладкой поверхности.

Рис.3.142. Распределение чисел |

Рис.3.143 Распределение чисел Нус- |

Нуссельта для ссужающегося кана- |

сельта для расширяющегося канала |

ла [91] |

[91] |

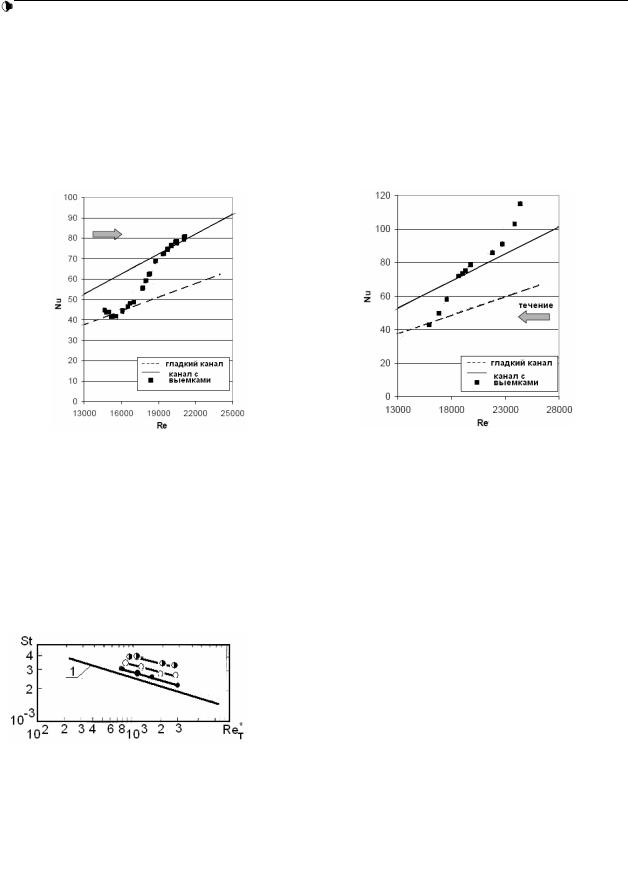

В. Афанасьев и др. [20,93–96] опубликовали результаты исследований теплообмена в прямоугольном канале (H/D=10,7...17,7) для многорядной системы мелких углублений (h/D=0,07, h и D – глубина и диаметр выемки, Н –

высота |

канала), расположенных |

в шахматном порядке |

(f=0,25...0,70) |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(рис.3.144). Исследования показали ин- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тенсификацию теплообмена Nu/Nu0 от |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1,35 до 1,40 при незначительном увеличе- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

нии потерь давления по сравнению с |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

гладким каналом. Измерения в погранич- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ном слое показали, что не обнаружено |

|

Рис.3.144. Влияние числа «теп- |

различий в профиле скорости на плоской |

||||||||||

пластине и гладкой поверхности в про- |

|||||||||||

лового» Рейнольдса на тепло- |

странстве между выемками. Это в неко- |

||||||||||

отдачу |

около |

поверхности |

со |

торой степени объясняет отсутствие до- |

|||||||

сферическими |

выемками |

по |

полнительных потерь давления на по- |

||||||||

данным |

|

|

В.Н.Афанасьева |

|

и |

верхности с углублениями. |

Однако, рас- |

||||

Я.П.Чудновского [20,93–96]: |

|

|

|

пределение температуры в пограничном |

|||||||

|

|

|

|||||||||

– f=0,3; |

|

|

– |

f=0,5; |

|

– f=0,7, |

|||||

|

|

|

|||||||||

|

|

|

слое «сепарируется» в соответствии с ве- |

||||||||

|

|

|

|||||||||

h/D=0,5; 1 – стандартный закон |

личиной плотности углублений f, что ука- |

||||||||||

теплообмена |

|

|

|

|

|

|

зывает на увеличение теплообмена с рос- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

206 |

|

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

том параметра f.

В работе [97] приводятся экспериментальные данные по среднему теплообмену и потерям давления в узком прямоугольном канале (Н=2,1 мм, H/D=0,175) со сферическими углублениями (острая кромка). От 13 до 17 рядов углублений были расположены в шахматном порядке и симметрично на обеих поверхностях канала. Диаметр углублений на поверхности составлял D=12 мм, глубина h=2,4 мм (h/D = 0,2), а плотность углублений f=67%, 55% и 40%. Хотя число Рейнольдса ReH изменялось от 770 до 26500, оно соответствовало области турбулентного режима (Nu~Re0,8). Приведенное число Нуссельта Nu/Nu0 существенно зависит от числа Рейнольдса. При f=67% отношение Nu/Nu0 достигало максимума 3,7 при ReH=24000 (ReD=68570), для той же плотности углублений в области ReH<11000 (ReD=31430) интенсификация теплообмена превышала рост сопротивления трения ξ/ξ0. Для ReH>11000 отношения Nu/Nu0 и ξ/ξ0 примерно равны. При f=55% и 40% интенсификация теплообмена превышает рост сопротивления до

ReH=5000...6000 (ReD=14230...17140). В этом случае максимальные значения

Nu/Nu0=2,3 и 2,05 были достигнуты при

ReH=2500 (ReD=7115) для f=55% и 40%,

|

|

соответственно. |

|

|

|

|

|

|

В |

работе |

А.А.Александрова, |

||

|

|

Г.М.Горелова [32] и др. приведены ре- |

||||

|

|

зультаты экспериментального исследова- |

||||

|

|

ния эффективности |

теплопередающей |

|||

|

|

поверхности с турбулизаторами в виде |

||||

|

|

расположенных |

в шахматном |

порядке |

||

|

|

сферических углублений – выемок, а |

||||

|

|

также сравнение результатов прибли- |

||||

Рис.3.145. Зависимость |

числа |

женных расчетов с данными этих экспе- |

||||

Нуссельта от числа Рейнольдса |

риментов. Геометрические размеры ис- |

|||||

[46]: 1 – гладкий канал; 2 – рас- |

следованной поверхности показаны на |

|||||

чет по формуле для гладкого |

рис.3.85. |

|

|

|

|

|

канала с учетом коэффициента |

На рис.3.145 показан уровень теп- |

|||||

гидравлического сопротивле- |

лоотдачи в рассматриваемом канале в |

|||||

ния, рассчитанного с учетом |

сравнении с гладким каналом Кривая 1 – |

|||||

шероховатости; 3 – экспери- |

гладкий канал. Кривая 2 – расчет по |

|||||

мент для шероховатой трубы; 4 |

формуле для гладкого канала с учетом |

|||||

– расчет по зависимости для |

коэффициента |

гидравлического |

сопро- |

|||

гладкой трубы с учетом эффек- |

тивления, рассчитанного с учетом шеро- |

|||||

тивной шероховатости, соот- |

ховатости. Кривая 3 – эксперимент для |

|||||

ветствующей параметрам |

сфе- |

шероховатой трубы. |

|

|

||

рических выемок; 5 – экспери- |

Кривая 4 на рис.3.145 – расчет по |

|||||

мент для трубы со сферически- |

зависимости для гладкой трубы с учетом |

|||||

ми выемками |

|

эффективной шероховатости, соответст- |

||||

|

|

вующей параметрам выемок. Экспери- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

207 |

|

|

|

|

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

ментальные данные по теплообмену для трубы с выемкам можно описать выражением (кривая 5)

Nu = 0,001851Rе1,0665.

Проведенные исследования показывают, что каналы с интенсификаторами теплообмена, выполненными в виде сферических углублений, можно рассматривать как каналы с искусственной шероховатостью. Расхождение между кривыми 4 и 5 составляет 13% при Rе=104 и 2% при Rе=5·104. Для определения коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления в них применимы выражения, приведенные в работах [87–89]. Предлагаемый подход к определению тепловых и гидравлических характеристик каналов с выемками позволяет определить необходимую геометрию на стадии проектирования теплообменных аппаратов.

Таким образом показатель степени n в зависимости Nu=ARen по данным различных авторов изменяется в диапазоне от 0,74 до 1,07. При этом подавляющее большинство данных по результатам исследований теплоотдачи в каналах со сферическими выемками аппроксимируются зависимостью Nu~Re0,8. Этот результат справедлив как для отрывных, так и для безотрывных выемок.

В работе К.Л.Мунябин [56] исследование теплоотдачи производилось в кольцевом канале со сферическими выемками на внутренней трубе. Схема экспериментального рабочего участка и его параметры показаны на рис.3.93 и в табл.3.3.

На рис.3.146 приведены зависимости вида Nu/Nu0=f(Re) для образцов №1–11 (табл.3.3). Эффективность этих теплообменных поверхностей определялась в сравнении с эталоном, в качестве которого использовалась гладкая

|

|

труба. |

|

|

|

|

|

|

|

Как и следовало ожи- |

|||

|

|

дать, геометрические пара- |

||||

|

|

метры |

профилирования |

в |

||

|

|

значительной мере влияют на |

||||

|

|

рост теплоотдачи. С увеличе- |

||||

|

|

нием глубины выемок на- |

||||

|

|

блюдается резкий рост теп- |

||||

|

|

лоотдачи (образцы №5 и 6. |

||||

|

|

Самый |

большой эффект |

в |

||

|

|

кольцевом канале был полу- |

||||

|

|

чен |

при |

испытании |

образца |

|

|

|

№6, |

которому соответствует |

|||

|

|

наибольшая глубина |

сфери- |

|||

Рис.3.146 Рост теплоотдачи в кольцевом ка- |

ческих углублений. Увеличе- |

|||||

нале со сферическими выемками на внутрен- |

ние |

параметра глубины в |

5 |

|||

ней трубе [56]. Обозначения в табл.3.3 |

раз |

(сравниваются |

образцы |

|||

|

|

|

|

|

|

|

208 |

|

|

|

|

|

|