- •И. В. Черныш, а.Г.Десятов

- •Глава 1. Человек в агрессивной окружающей среде

- •Особенности автономного существования человека при возникновении экстремальных ситуаций

- •Глава 2. Общие понятия об экстремальных ситуациях

- •2. Напряженная (или опасная);

- •3. Сложная (или чрезвычайная);

- •4. Экстремальная, в которой требования к личности выходят за пределы «нормы».

- •2. При кораблекрушении один или несколько человек:

- •Глава 3. Поведение человека в экстремальных ситуациях

- •1 Негативная эмоциональная реакция 2

- •Глава 4. Факторы выживания и риска при попадании в экстремальные условия автономного существования

- •1. Антропологические;

- •2. Природно - средовые;

- •3. Материально технические;

- •Глава 5. Конфликтные ситуации, пути и возможности их разрешения

- •Конфликтные ситуации, возникающие внутри малой группы

- •Глава 6. Конфликтные ситуации, возникающие, при общении с местными жителями

- •1. Готовясь к беседе, примите во внимание, что:

- •2. Общаясь с человеком, осознавайте, что:

- •4. Для сохранения нужной вам доброжелательности собеседника полезно знать, что:

- •6. Желая убедить собеседника в чем-то:

- •7. В манипулировании фактами используют такие способы, как:

- •8. Чтобы рассеять решимость объекта и помешать ему принять нежелательное для вас решение, используют нетактичные приемы, такие как:

- •Глава 7. Этапы психологической адаптации

- •Что нужно знать путешественнику экстремалу

- •Глава 8. Подготовительный период

- •Особенности и характеристика природных зон в выборе экстремальных маршрутов путешествий

- •Глава 9. Арктические острова, в тундровые и лесотундровые районы Европейского и Азиатского севера России.

- •Весна, лето, осень

- •Глава 10. Таежные ландшафты азиатской части России

- •Глава 11. Горы и горные хребты

- •Глава 12. Пустыня как особый вид ландшафта

- •Территории снг

- •Основные географические характеристики пустынь и полупустынь России и стран снг

- •Особенности передвижения в различных природных зонах

- •Глава 13. Особенности передвижения в ненаселенной или малознакомой местности

- •Глава 15. Поведение путешественника, или участника экспедиции отставшего от группы.

- •Ориентирование на местности

- •Глава 15. Как ориентироваться на местности

- •Глава 16. Азимут и азимутальный ход

- •Глава 17. Ориентирование без компаса.

- •Видов песка, солончаков и т.Д.

- •7.Условные обозначения типов песков

- •Глава 18. Определение местного времени без часов

- •Порядок сборки колец прибора

- •Глава 19.Глазомерная съемка

- •4 И 37 – постоянные числа.

Глава 17. Ориентирование без компаса.

Умение ориентироваться без компаса требует хорошей памяти, внимания и наблюдательности. Способов ориентироваться без компаса существует много, и каждый путешественник не только должен их знать, но и уметь выбрать лучшие, наиболее верные и точные для данной обстановки. В этом случае лучшими помощниками станут солнце, луна, заезды, различные природные явления, растения и животные

Ориентирование

по солнцу.

Определить без компаса, где находится

север я другие страны

горизонта, можно по солнцу.Солнце

- это самый надежный компас, когда небо

не затянуто

тучами. Кроме того, его тепло создает

другие косвенные

признаки ориентировки, которыми

пользуются и в пасмурные

дни. В

средних широтах, летом, по принятому у

нас счету часов (гражданскому

времени) солнце бывает па востоке с 7

часов утра,

в I

час дня оно стоит приблизительно на

юге, а в 7 часов

вечера — на западе. Значит, если ранним

утром идти так, что

солнце будет за спиной, а собственная

тень ляжет впереди, о

человек будет двигаться на запад. Если

же утреннее солнце 1

при движении будет светить ему в лицо—

он идет на восток, полдень

(1

час

дня) идти на солнце - значит идти строго

юг. Нетрудно

рассчитать и промежуточные положения

солнца

по отношению к сторонам горизонта.

Например, в

4

часа дня оно

будет

на юго-западе,

а и

10

часов

утра — на юго-востоке.

Однако находить по солнцу стороны

горизонта достаточно точно

можно только в определенное время

(7 часов

утра, I

час дня, 7 часов вечера). Как

же

найти север в 2 часа дня

или

в 5

часов вечера или вообще в любое время

дня и ночи?Кроме того определение

сторон горизонта можно произвести в

солнечную погоду, когда Солнце показывает

полдень. При наличииручных

или,

еще

лучше, карманных часов, можно

определить по ним направление Север-Юг,

при условии, что солнце достаточно ярко

светит и тени выражены очень четко и

ваши часы поставлены на местное время.Часы

кладут на ладонь руки так,чтобычасовая

стрелка была

направлена

на солнце, затем угол, который образуется

на часах между

часовой стрелкой и цифрой «I»

на циферблате,

следует разделить

пополам.

Линия, разделяющая этот

угол, и

будет

направлением север - юг. При этом юг

находится в

той

стороне,

где солнце было или

будет

середине дня.

Ориентирование

по солнцу.

Определить без компаса, где находится

север я другие страны

горизонта, можно по солнцу.Солнце

- это самый надежный компас, когда небо

не затянуто

тучами. Кроме того, его тепло создает

другие косвенные

признаки ориентировки, которыми

пользуются и в пасмурные

дни. В

средних широтах, летом, по принятому у

нас счету часов (гражданскому

времени) солнце бывает па востоке с 7

часов утра,

в I

час дня оно стоит приблизительно на

юге, а в 7 часов

вечера — на западе. Значит, если ранним

утром идти так, что

солнце будет за спиной, а собственная

тень ляжет впереди, о

человек будет двигаться на запад. Если

же утреннее солнце 1

при движении будет светить ему в лицо—

он идет на восток, полдень

(1

час

дня) идти на солнце - значит идти строго

юг. Нетрудно

рассчитать и промежуточные положения

солнца

по отношению к сторонам горизонта.

Например, в

4

часа дня оно

будет

на юго-западе,

а и

10

часов

утра — на юго-востоке.

Однако находить по солнцу стороны

горизонта достаточно точно

можно только в определенное время

(7 часов

утра, I

час дня, 7 часов вечера). Как

же

найти север в 2 часа дня

или

в 5

часов вечера или вообще в любое время

дня и ночи?Кроме того определение

сторон горизонта можно произвести в

солнечную погоду, когда Солнце показывает

полдень. При наличииручных

или,

еще

лучше, карманных часов, можно

определить по ним направление Север-Юг,

при условии, что солнце достаточно ярко

светит и тени выражены очень четко и

ваши часы поставлены на местное время.Часы

кладут на ладонь руки так,чтобычасовая

стрелка была

направлена

на солнце, затем угол, который образуется

на часах между

часовой стрелкой и цифрой «I»

на циферблате,

следует разделить

пополам.

Линия, разделяющая этот

угол, и

будет

направлением север - юг. При этом юг

находится в

той

стороне,

где солнце было или

будет

середине дня.

Рис.11.Ориентирование по солнцу и часам

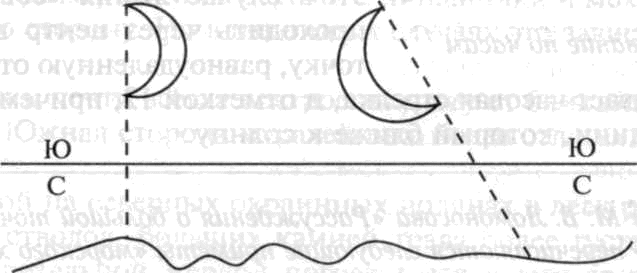

Ориентирование по луне. Существует два способа ориентации по луне. Первый используют первую и последнюю четверти. Соединив концы«рожек»по прямой, надо продлить эту линию до пересечения с горизонтом, тогда в Северном полушарии в этой точке будет юг, а в Южном – север. Метод несколько грубоват, но для передвижения ночью достаточно удобен.

Рис.12. Ориентирование по луне - 1-й способ

Второй способ основан на слежении за полной луной и ее первой и последней четвертями. Но он предполагает наличие часов. Если они есть и показывают местное время, то стороны света можно определить следующим образом:

|

Направление на луну | |||

|

Местное время |

Первая четверть |

Полная луна |

Последняя четверть |

|

|

|

|

|

|

18.00 21.00 |

Юг Юго-запад |

Восток Юго-восток |

|

|

Полночь |

Запад |

Юг |

Восток |

|

3.00 |

Юго-запад |

Юго-восток |

|

|

6.00 |

Запад |

Юг |

|

Второй способ ориентирования по луне

Ориентирование

по звездам.Для этого в Северном

полушарии необходимо отыскать на небе

созвездие Большая Медведица. С его

помощью нетрудно отыскать и Полярную

звезду – последнюю звезду в хвосте

Малой Медведицы. Ее находят, продолжив

линию, соединяющую две крайние звезды

(Альфу и Бету) ковша Большой Медведицы,

и отложив от нее расстояние в пять раз

большее, чем расстояние этих звезд друг

от друга. Направление на Полярную звезду

совпадает с истинным меридианом и если

от нее опустить к земной поверхности

перпендикуляр,то он и показывает

направление на север. Конечно, такое

определение, весьма приблизительно, но

оно дает достаточно правильное направление

на страны света, имея

Ориентирование

по звездам.Для этого в Северном

полушарии необходимо отыскать на небе

созвездие Большая Медведица. С его

помощью нетрудно отыскать и Полярную

звезду – последнюю звезду в хвосте

Малой Медведицы. Ее находят, продолжив

линию, соединяющую две крайние звезды

(Альфу и Бету) ковша Большой Медведицы,

и отложив от нее расстояние в пять раз

большее, чем расстояние этих звезд друг

от друга. Направление на Полярную звезду

совпадает с истинным меридианом и если

от нее опустить к земной поверхности

перпендикуляр,то он и показывает

направление на север. Конечно, такое

определение, весьма приблизительно, но

оно дает достаточно правильное направление

на страны света, имея

Рис.13.Нахождение направленияодно из них – направление на север

на север по Полярной звезде

Ориентирование по лесным просекам. Есть и другие местные признаки, по которым можно ориентироваться, иногда даже созданные руками человека, например, лесные просеки. В больших лесных массивах просеки прорубают с севера на юг и поперечные - с запада на восток. На перекрестках просек ставят квартальные столбики; на торцах этих столбиков пишут четыре цифры. Они обозначают номера кварталов. Лесные кварталы всегда нумеруются слева направо и потом сверху вниз, как мы читаем книгу.Ясно, что цифры располагаются на столбике так, как на местности располагаются кварталы: с меньшими номерами - на северо-западе и северо-востоке, с большими - на юго-западе и юго-востоке.

Рис.14. Определение сторон горизонта по квартальным столбикам.

Ориентирование по местным признакам. В природе есть много признаков, по которым можно определять страны света. Однако не все из них в действительности позволяют говорить о достоверности. Так, нельзя ориентироваться по ветвям и кольцам деревьев, хотя этот способ довольно часто встречается в популярной литературе.Обычно больше ветвей на южной, солнечной стороне дерева и меньше - на северной. Но ветви деревьев развиваются сильнее обычно не с южной стороны, как это принято считать, а в сторону свободного пространства.Если дерево росло вдали от остальных, то на одной его стороне ветви расположены гуще и их больше, а на другой - гораздо реже. Однако этот способ неточен, и пользоваться им нужно осторожно, проверяя его правильность по другим признакам, указывающим направление на север пли юг. В лесу, например, этот способ нельзя применять, так как дерево разрастается в ту сторону, где свободнее, а значит - больше света. Кроме того, расположение ветвей на дереве может зависеть от направления постоянных ветров. Под их влиянием ветви будут гуще не с южной, а с подветренной стороны. Зная направление постоянно дующих ветров, можно, правда, сделать поправку и все-таки найти, где находится север. Для отдельно стоящих деревьев, кроме

солнца большое значение также имеют ветер и другие факторы, и определение стран света по ним часто бывает неопределенным.

Рис.15.Ориентирование по

отдельнл стоящему дереву Рис.16. Ориентирование по пням

Можно определить стороны горизонта и по пням. Расстояния между годовыми кольцами с одной стороны дерева шире, с другой стороны уже. С той стороны, где солнечные лучи лучше освещают дерево, древесина наращивается быстрее - это южная сторона. Там, где попадает меньше света и тепла, кольца располагаются теснее, это - северная сторона. Конечно, и этот способ ориентирования нужно использовать осторожно, с поправками.

Ведь ветры так же мешают свободно развиваться стволу дерева, как и его ветвям. В результате деятельности господствующего ветра может оказаться, что годовые кольца

расположены теснее не с северной стороны, а, например, с северо-восточной. В этих случаях следует вносить поправку. Более надежны определения по коре и лишайникам (водорослям) растущим на стволах деревьев. Лишайники всегда развиты преимущественно на северной стороне, а кора березы светлее и эластичнее с южной стороны. Кора многих деревьев грубее с северной стороны. Стволы сосен покрываются вторичной коркой, которая образуются на северной стороне раньше и заходит выше, это особенно хорошо видно после дождей, когда корка набухает и чернеет. В жаркое время смола на стволах хвойных деревьев выступает обильнее с южной стороны. На камнях, так же, как и на деревьях, лишайники и мох чаще покрывают северную сторону. Но в некоторых случаях это опять зависит от направления ветров. К югу от пней, стволов, больших камней трава более густая и высокая. Летом, при

длительной жаркой погоде трава к югу от скал, камней, деревьев и прочих заслонов (экранов) раньше желтеет и сохнет. Почва летом возле больших камней, пней и скал суше на ощупь с южной стороны. Характер склонов и их растительность являются важными признаками для ориентирования. Южные склоны большей частью суше и теплее и соответственно на них развиты несколько другие виды растительности, нежели на северных. Нередко южные склоны покрыты травой, в то время как на северных растет лес, или же южные склоны населены более теплолюбивыми и сухолюбивыми деревьями, например дубом. В горах на южных склонах граница леса и снеговая линия в большинстве случаев выше, чем на северных. В областях вечной мерзлоты на южных склонах мерзлота оттаивает летом глубже или ее нет совсем, поэтому на северных склонах заболоченность сильнее и склон покрыт более густым покровом леса. Цветки многих диких растений отслеживают положение Солнца на небе, даже если оно закрыто облаками, особенно те, у которых открытые желтые чашечки. В результате в Северном полушарии около полудня они повернуты на Юг. Такие растения, как подсолнечник и череда, позволяют ориентироваться даже в пасмурный день. Их цветы в течение дня поворачиваются за солнцем и никогда не бывают обращены на север. Однако, нужно принимать во внимание и ветер, который способен наклонять и поворачивать растения.

Солнце создает в природе и другие многочисленные явления, помогающие ориентироваться. Так, в лесу у пней и на болоте возле кочек с южной стороны, которая нагревается сильнее, ягоды- черника, морошка, клюква - поспевают раньше, чем на северной стороне. Ягоды служат как бы компасом.

Есть в природе и такие растения, которые не выносят горячих лучей солнца, любят влагу, сырость; так, своеобразным ориентиром могут служить камни, поросшие мохом. Мох растет часто только с одной стороны, с северной.Весной трава растет гуще на северных окраинах лесных полян или у южных опушек леса — там меньше тени и больше солнца; у пней, стволов деревьев, у больших камней трава успевает вырасти выше и гуще с южной стороны, но зато к осени она быстрее с этой стороны блекнет, желтеет, сохнет. Особенно заметна разница в характере растительности в горах - на южных и северных склонах. На северных - преобладают ель, пихта, на южных - такие сухолюбивые и теплолюбивые деревья, как дуб, сосна. На южных склонах растительность более буйная, густая и забирается она по склону выше, снеговая линия здесь также выше. Солнечное тепло помогает ориентироваться и зимой. Характер и плотность снега на северных и южных склонах различны. На южных он более плотный и зернистый, на северных - рыхлый и сухой. Весной на южных склонах снег стаивает быстрее, чем на северных. Ранней весной на снегу вокруг деревьев появляются лунки. Они образуются в результате отражения солнечных лучей от ствола дерева. Лунки эти имеют неправильную форму - они как будто вытянуты в одну сторону юга. Ведь солнце светит в наших широтах большую часть дня с юга, и больше всего солнечных, теплых лучей отразится от южной стороны дерева.

Ветер может сам по себе служить для ориентировки в тех районах, где его направление постоянно летом и зимой. Зная направление этих господствующих ветров нетрудно по определенным признакам, даже в безветренную погоду установить необходимое направление. Большинство деревьев, особенно на опушках, наклонены по ветру. В горах на границе леса ветви деревьев часто вытянуты по ветру в форме флага. Ветер производит шлифовку камней, выветривание ниш т карнизов, расположение и форма барханов и дюн также может служить для ориентировки. Зимой можно определить направление ветра по гребням заструг навевания, идущих перпендикулярно ветру, и скульптурных заструг, расположенных поднятыми ребрами навстречу ветру. Ветер производит шлифовку камней, выветривание ниш и карнизов, расположение и форма барханов и дюн также может служить для ориентировки.

Рис.17. Ориентирование по песчаным Рис.18. Ориентирование по снежным лункам

барханам в пустынях вокруг дереыьев и по местам весеннего

таяния снега

Снег дает ряд дополнительных признаков, особенно весной. Он тает раньше на южных склонах холмов и гор. Чем круче склон, тем раньше появляются проталины. На северной стороне ям и лощин, обращенной к югу, снег также тает раньше. Корни деревьев раньше показываются из-под снега с южной стороны ствола. Лунка вокруг дерева, вытаявшая от солнечных лучей, вытянута к югу. Такие лунки появляются в солнечные дни не только весной, но и осенью, поэтому их можно спутать с лунками от выдувания ветром. Весной на южных склонах и на южной стороне снежных бугров появляются выступы, шипы или иглы, образующиеся при таянии снега, как правило, их ось направлена к верхней точке стояния солнца в этот период времени года.

Очень хорошо ориентироваться по муравейникам. Они всегда располагаются у какого-нибудь дерева, пня или куста и обязательно с южной стороны, чтобы полнее использовать солнечное тепло. Форма муравейника также указывает, где находится север. Южная сторона муравейника отлогая, северная - значительно круче.

Рис.19. Ориентирование по муравейнику

Но, безусловно, ориентирование по местным признакам возможно только тогда когда они конкретной природной зоне. Нельзя применять в пустыне то, что годится для тайги, тундры, гор и наоборот. С помощью всех этих способов можно ориентироваться в любом месте, в любое время года и суток, в любую погоду. Для этого надо быть лишь наблюдательными, уметь все примечать и, основываясь па своих знаниях, сопоставлять, сравнивать и делать вывод. Однако, иногда все-таки случается, что неопытные или недостаточно внимательные люди плутают в лесу или в поле. Потеряв ориентировку, они описывают круги диаметром 3-4 км. В старину даже приписывали это влиянию нечистой силы.

Рис.20. Линейные ориентиры

Дело, конечно, не в нечистой силе, а в одной из физиологических особенностей человека.

Двигаясь без ориентировки по относительно ровной местности, человек делает левый шаг

почти на полсантиметра больше правого и поэтому незаметно псе время сворачивает направо.Очевидно, поэтому, какое значение имеет умение двигаться в густом лесу в одном направлении. Даже потеряв ориентировку, но терпеливо и настойчиво двигаясь прямо, всегда выйдешь к какому-нибудь ориентиру (реке, дороге, просеке, озеру), где можно разобраться в

обстановке и восстановить ориентировку.Иногда ориентироваться, или хотя бы идти прямо, помогает ветер, длительное время дующий в одном направлении, и облака, также гонимые ветром по небу водном направлении. Ориентируясь но ветру, или облакам и двигаясь навстречу или под определенным углом к ним, можно быть уверенным в том, что

идешь прямо. Следует, однако, помнить, что вступая в густой лес, помимо счета шагов и засечки времени, надо обязательно изучить по карте или схеме участок, по которому предстоит идти. Особое внимание следует обратить на гак называемые боковые линейные ориентиры (река, железная дорога, шоссе, гряда высот, длинное озеро и т.п.),которые лежат справа ислева, параллельно направлению движения. Снег дает ряд дополнительных признаков, особенно весной. Он тает раньше на южных склонах холмов и гор. Чем круче склон, тем раньше появляются проталины. На обращенной к югу стороне ям и лощин снег также тает раньше. Корни деревьев раньше показываются из-под снега с южной стороны ствола. Лунка вокруг дерева, вытаявшая от солнечных лучей, вытянута к югу. Такие лунки появляются в солнечные дни не только весной, но и осенью, поэтому их можно спутать с лунками от выдувания ветром. Весной на южных склонах и на южной стороне снежных бугров появляются выступы, шипы или иглы, образующиеся при таянии снега; как правило, их ось направлена к верхней точке стояния солнца в этот период времени года. Но, безусловно, ориентирование по местным признакам возможно только тогда, когда они соответствуют конкретной природной зоне. То, что подходит для пустыни, не годится для тайги, тундры и гор, и наоборот. При потере ориентировки в глубине леса и невозможности определения сторон горизонта и точки своего стояния надо, свернув приблизительно в сторону такого бокового ориентира, двигайся прямо до тех пор, пока не выйдешь к нему. Во всех случаях потери ориентировки не надо терять присутствия духа, волноваться и необдуманно двигаться то в одном, то в другом направлении - метаться. Следует сесть, спокойно обдумать весь пройденный путь, вспомнить пройденные ориентиры (канавы, просеки, лесные дороги, горелый участок леса и т. п.), а если нет уверенности, что удастся найти боковые ориентиры, вернуться назад по своим следам до того места, где ориентировка была ясной.

Определение точки стояния. Ориентирование по отношению к сторонам горизонта по компасу или без компаса - важное и нелегкое искусство. Однако знание направлений на север, юг, запад, восток - это только половина дела. Для того, чтобы правильно рассчитать маршрут, определить его протяженность, и затем уверенно двигаться, надо уметь находить точку своего стояния, то есть определять где, в каком месте находишься в каждый данный момент. В начале движения по маршруту определить точку стояния обычно довольно просто, так как, точно известно, когда вышли и с какой окраины (северной, восточной, юго-западной) города или деревни. Иное дело и пути. Тут определить точку своего стояния уже гораздо трудней. Конечно, определить свое местонахождение можно при движении по дороге, по километровым столбам («находимся на таком-то километре от города.. .»). по расспросам местных жителей, по дорожным указателям с надписями и т. п. Но иногда в пути приходится двигаться по таким дорогам и тропам, где нет километровых столбов, где встречные прохожие попадаются редко и расспросить о дороге, не у кого. В этих случаях определение точки своего стояния производят по карте, схеме или маршрутной ленте. Для того чтобы определить свое местоположение по карте, надо, прежде всего, верхнюю ее часть (северную) совместить с направлением на север (ориентировать карту). Ориентируют карту по компасу. Отпущенную и показывающую на север стрелку компаса совмещают для этого с восточным или западным обрезом карты или с меридиональной линией накарте.После того, как карта ориентирована, внимательно сличают открывающуюся впереди местность с ее изображением на карте, находят на местности (справа, слева, впереди) хорошо видимые ориентиры. По карте ищут их изображения и, сопоставляя карту с местностью, находят приближенно точку своего стояния. При движении по лесной дороге, для ориентирования и определения точек стояния большое значение имеют перекрестки дорог, просеки, мосты через лесные речки, ручьи, овраги, изображенные на карте. С помощью этих ориентиров всегда можно приближенно найти точку своего стояния или, как говорят топографы, сделать привязку, привязаться к местности. При движении по густому лесу или кустарнику без дорог точку своего стояния определяют, отмеривая пройденное расстояние шагами, или по затраченному времени. Известно, что средняя скорость движения по лесу составляет 2,5-3 км в час, и если с момента вступления в лес прошло полчаса, то мы находимся примерно в 1,25-1,5 км от опушки.Поэтому, вступая в густой лес, необходимо начать счет шагов или отметить время.Затем по компасу измеряют угол (азимут) от ориентира на исходную точку и измеряют расстояние до этой точки на глаз или шагами (в метрах). Затем расстояние переводят в масштаб и откладывают его на карте. Получится точка стояния.

Фрагмент участка карты пустыни с обозначениями барханов, барханных цепей, и других