- •Липиды.

- •1.Важнейшие липиды тканей человека.Резеврные и протоплазматические липиды.

- •2.Классификация липидов.

- •3.Жирные кислоты, хар-ные для липидов тканей человека.

- •4.Эссенциальные жк-незаменимые факторы питания липидной природы.

- •5.Триацилглицерины.Строение, био функции.

- •6. Холестерин, биологическая роль, строение.

- •7. Основные фосфолипиды тканей человека, строение глицеролфосфолипидов, ф-ции.

- •8. Сфинголипиды, строение, биологическая роль.

- •9. Гликолипиды тканей чел. Гликоглицеролипиды и гликосфинголипиды. Ф-ции гликолипидов

- •10.Пищевые жиры и их переваривание.Гидролиз нейтрального жира в жкт,роль липаз.

- •11. Гидролиз фосфолипидов в жкт, фосфолипазы ( первая часть не оч… простите)

- •12. Желчные кислоты, строение, роль в обмене липидов

- •13. Всасывание продуктов переваривания липидов

- •14. Нарушение переваривания и всасывания липидов

- •15. Ресинтез триацилглицеринов в стенке кишечника

- •16) Образование хиломикронов и транспорт пищевых жиров. Липопротеин-липаза.

- •17)Транспорт жирных кислот альбуминами крови.

- •18)Биосинтез жиров в печени

- •20)Взаимопревращения разных классов липопротеинов , физиологический смысл процессов

- •Вопрос 26. Обмен жирных кислот, -окисление как специфический путь катаболизма жирных кислот, химизм, ферменты, энергетика.

- •Вопрос 27. Судьба ацетил-КоА

- •Вопрос 28. Локализация ферментов -окисления жирных кислот. Транспорт жирных кислот в митохондрии. Карнитин-ацилтрансфераза.

- •Вопрос 29. Физиологическое значение процессов катаболизма жирных кислот.

- •Вопрос 30. Биосинтез пальмитиновой жирной кислоты, химизм, жирнокислотная синтетаза.

- •Вопрос 32. Биосинтез ненасыщенных кислот. Полиненасыщенные жирные кислоты.

- •Вопрос 33. Биосинтез и использование ацетоуксусной кислоты, физиологическое значение процессов. К кетоновым телам относят три вещества: β-гидроксибутират, ацетоацетат и ацетон.

- •Синтез кетоновых тел:

- •Окисление кетоновых тел:

- •Вопрос 34. Обмен стероидов.Холестерин как предшественник других стероидов.Биосинтез холестерина. Обмен стероидов

- •Вопрос 35.Регуляция биосинтеза холестерина, транспорт холестерина кровью.

- •36. Роль лпнп и лпвп в транспорте холестерина.

- •37. Превращение холестерина в желчные кислоты, выведение из организма х и жк.

- •38. Конъюгация желчных кислот, первичные и вторичные жк

- •39. Гиперхолестеринэмия и ее причины.

- •40. Биохимические основы развития атеросклерохза. Факторы риска.

- •41. Биохимические основы лечения гиперхолестеролемии и атеросклероза

- •42. Роль омега-3 жирных кислот в профилактике атеросклероза (тупой! Тупой вопрос! Будь он проклят. Ничего нормального не нашел…что-то нарыл в интернете)

- •43. Механизм возникновения желчнокаменной болезни

- •44. Биосинтез глицеролфосфолипидов в стенке кишечника и тканях (тоже как-то не очень…что нашел, пардон)

- •46. Катаболизм сфинголипидов. Сфинголипидозы. Биосинтез сфинголипидов.

- •47. Обмен безазотистого остатка аминокислот, гликогенные и кетогенные аминокислоты

- •48. Синтез глюкозы из глицерина и аминокислот.

- •49. Глюкокортикостероиды, строение, функции, влияние на обмен ве¬ществ. Кортикотропин. Нарушение обмена при гипо- и гиперкортицизме (стероидном диабете).

- •50. Биосинтез жиров из углеводов

- •51. Регуляция содержания глюкозы в крови

- •52. Инсулин, строение и образование из проинсулина. Изменение концентрации в зависимости от режима питания

- •53. Роль инсулина в регуляции обмена углеводов, липидов и аминокислот.

- •54. Сахарный диабет. Важнейшие изменения гормонального статуса и обмена веществ.

- •55. Патогенез основных симптомов сахарного диабета.

- •56. Биохимические механизмы развития диабетической комы.(я не уверена что правильно)

- •57. Патогенез поздних осложнений сахарного диабета (микро- и макроангиопатии, ретинопатии,нефропатия,катаракта)

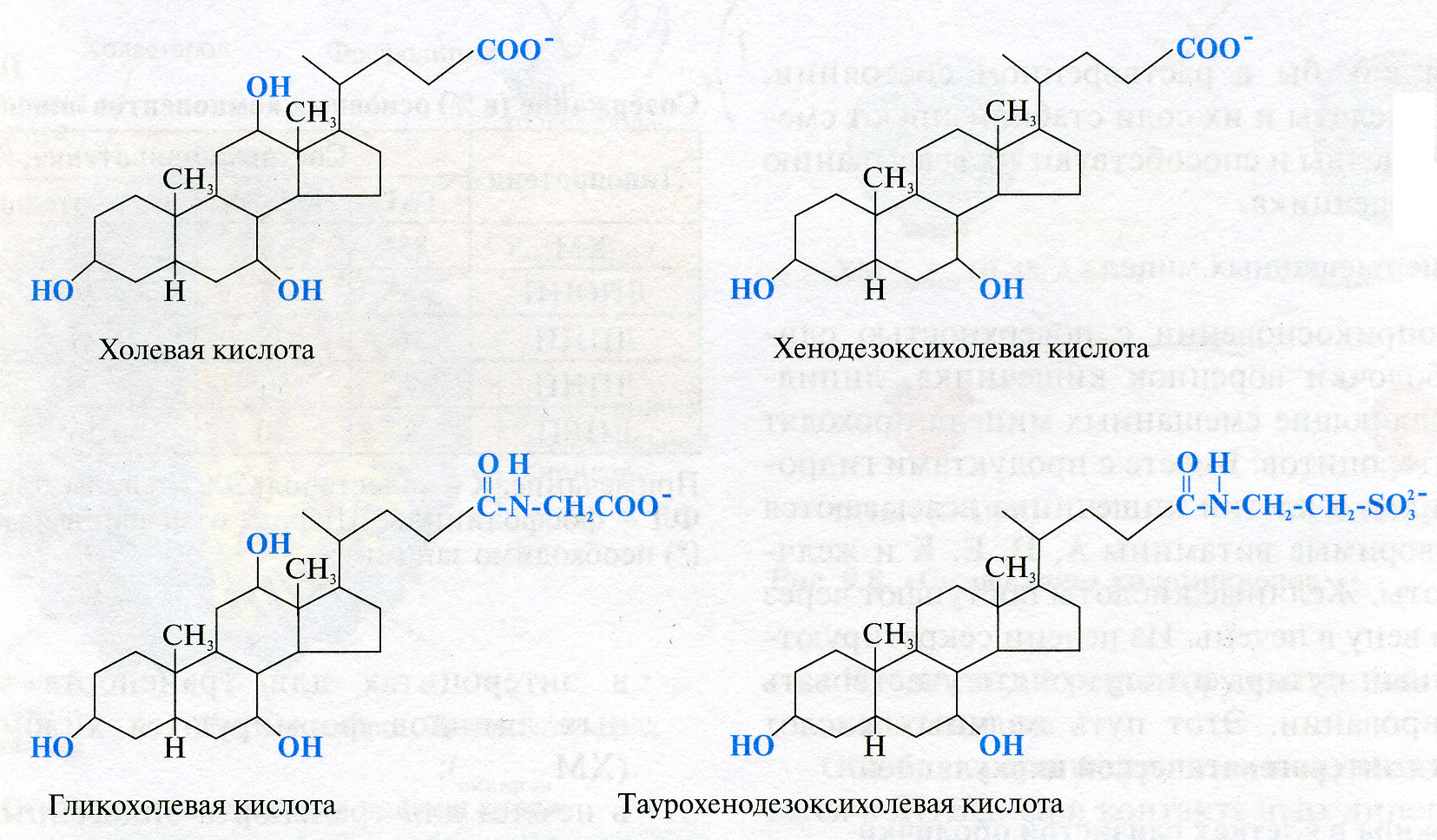

12. Желчные кислоты, строение, роль в обмене липидов

Жёлчные кислоты. Жёлчные кислоты обладают поверхностно-активными свойствами и участвуют в переваривании жиров, эмульгируя их и делая доступными для действия панкреатической липазы.

Жёлчные кислоты - производные холестерола с пятиуглеродной боковой цепью в положении 17, которая заканчивается карбоксильной группой. В организме человека синтезируются две жёлчные кислоты: холевая, которая содержит три гидроксильные группы в положениях 3, 7, 12 (рис. 8-10), и хенодезокеихолевая, содержащая две гидроксильные группы в положениях 3 и 7. Так как карбоксильные группы этих жёлчных кислот имеют рК~6, они не полностью диссоциированы при физиологических значениях рН в кишечнике и не являются эффективными эмульгаторами. В печени эмульгирующие свойства жёлчных кислот увеличиваются за счёт реакции конъюгации, в которой к карбоксильной группе жёлчных кислот присоединяются таурин или глицин, полностью ионизированные при рН кишечного сока. Эти производные - конъюгированные жёлчные кислоты - находятся в ионизированной форме и поэтому называются солями жёлчных кислот. Именно они служат главными эмульгаторами жиров в кишечнике.

Роль желчных кислот и солей:

Эмульгирование липидов.

Активация липолитических ферментов.

Образование простой мицеллы.

Образование смешанной мицеллы.

Всасывание липидов и жирорастворимых витаминов в лимфатическую систему.

Выведение из организма холестерина.

Одной из основных функций Ж. к. является перенос липидов в водной среде, который обеспечивается благодаря детергентным свойствам Ж. к., т.е. их способности образовывать мицеллярный раствор липидов в водной среде. В печени при участии Ж. к. формируются мицеллы, в виде которых секретируемые печенью липиды переносятся в кишечник в гомогенном растворе, т.е. в желчи. За счет детергентных свойств Ж. к. в кишечнике образуются устойчивые мицеллы, содержащие продукты расщепления жиров липазой, холестерин, фосфолипиды, жирорастворимые витамины и обеспечивающие перенос этих компонентов к всасывающей поверхности кишечного эпителия. В кишечнике (главным образом в подвздошной кишке) Ж. к. всасываются в кровь, с кровью вновь возвращаются в печень и снова секретируются в составе желчи (так называемая портально-билиарная циркуляция Ж. к.), поэтому 85—90% всего количества желчных кислот, содержащихся в желчи, являются Ж. к., абсорбированными в кишечнике. Портально-билиарной циркуляции Ж. к. способствует то, что конъюгаты Ж. к. легко всасываются в кишечнике, т.к. они водорастворимы. Общее количество Ж. к., участвующих в обмене веществ, у человека составляет 2,8—3,5 г, а количество оборотов Ж. к. за сутки равно 5—6. В кишечнике 10—15% общего количества желчных кислот подвергается расщеплению под действием ферментов микроорганизмов кишечной микрофлоры, а продукты деградации Ж. к. выделяются с калом. Секреция Ж. к. в составе желчи и превращения Ж. к. в кишечнике играют важную роль в пищеварении и обмене Холестерина.

В норме в моче человека Ж. к. не обнаруживаются. На ранних стадиях обтурационной желтухи и при острых панкреатитах в моче появляются небольшие количества Ж. к. В крови содержание и состав Ж. к. изменяется при заболеваниях печени и желчного пузыря, что позволяет использовать эти данные в диагностических целях. Накопление Ж. к. в крови отмечают при поражениях паренхимы печени и затруднении оттока желчи. Повышение содержания Ж. к. в крови оказывает повреждающее действие на клетки печени, вызывает брадикардию и артериальную гипотензию, гемолиз эритроцитов, нарушение процессов свертывания крови и уменьшение СОЭ. При повышении концентрации Ж. к. в крови характерно появление кожного зуда.

При холецистите содержание Ж. к. в пузырной желчи значительно снижается за счет уменьшения их образования в печени и усиления всасывания Ж. к. слизистой оболочки желчного пузыря.

Ж. к. обладают сильным желчегонным действием, что обусловливает их введение в состав желчегонных средств, а также стимулируют моторику кишечника. Их бактериостатическое и противовоспалительное действие объясняет положительный эффект при местном применении желчи для лечения артритов. При производстве препаратов стероидных гормонов Ж. к. используют в качестве исходного продукта.