- •1. Основные определения и понятия экономической науки. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие.

- •2. Эластичность спроса: понятие, виды, факторы

- •3. Предпочтения потребителя. Ограничения потребителя. Потребительский выбор.

- •Потребительский выбор

- •4. Производственная функция. Изокванта. Изокоста. Оптимальный выбор производителя

- •8. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии (в двух временных периодах)

- •9. Олигополия как тип рыночной структуры. Модели поведения фирмы в условиях олигополии

- •10. Основные макроэкономические показатели. Ввп и внп. Номинальные и реальные величины в экономике.

- •11. Денежный рынок: спрос на деньги и его составляющие. Предложение денег. Денежные агрегаты

- •12. Кредитно-денежная политика: сущность, методы и виды.

- •13. Налоги: сущность и функции. Налоговая система и ее эффективность

- •14. Инфляция: сущность, причины, источники, показатели, социально-экономические последствия

- •15. Безработица: сущность, показатели, факторы. Формы безработицы. Закон Оукена

14. Инфляция: сущность, причины, источники, показатели, социально-экономические последствия

Существует достаточно большое разнообразие определений инфляции, в той или иной степени раскрывающих это сложное социально-экономическое явление.

Инфляция — обесценение денег, снижение их покупательной способности.

Инфляция — это процесс переполнения каналов обращения денеж-й массы сверх потреб-й тов. оборота, что приводит к обесцен-ю ден. ед. и росту цен на блага.

Инфляция — дисбаланс спроса и предложения, проявляющийся в росте цен.

Инфляция – это тенденция к повыш-ю сред. ур-ня цен.

Наиболее признанным считается определение инфляции как роста общего уровня цен (явного или скрытого) на товары и факторы производства.

Однако не всякое повышение цен есть инфляция: улучшение качества товара, его усовершенствование и т.д. могут привести к росту цен на него. Колебания спроса и предложения могут также приводить к повышению цен. Но говорить об инфляции можно лишь при росте общего уровня цен.

Причины, порожд-е инфляцию:

1. Несоотв-е м/у дох. и расх. гос-ва, что порождает дефицит гос. бюджета. Если дефицит покрывается за счет доп. эмиссии ден ср-в, то это опред-т увелич-е ден массы в обращениинаруш-е равновесия тов. и ден. рынка. MV=PQ. Наруш-е равнов-е м.б. восстановлено ч/з повыш-е ур-ня цен.

2. Чрезмерные воен. расх. гос-ва, к-рые приводят к росту непроизводит-го потребления, что означ-т потерю части обществ-го богатства. В рез-те наблюд-ся увелич-е спроса без соотв-го тов. покрытия, что приводит к росту цен.

3. Измен-е стр-ры рынка. Больш-во отраслей рын. эк-ки хар-ся несоверш-й конкур-ей. Это означ-т, что эк. власть позвол-т отд. фирмам диктовать цену на рынке, причем фирмы заинтересованы в меньшем объеме выпуска при более высоких ценах.

4. В усл-х открытости эк-ки инфляция м.б. импортирована из др. стран, напр., с повыш-м цен на импортные эк-кие рес-сы.

5. Инфляция м. приобретать самоподдерж-ся хар-р при наличии инфляционных ожид-й.

Инфляция не устранима как соц-эк явление, т.к. невозможно одновр. устранить все причины, ее порожд-е. Набор причин, порожд-х инфляцию, сугубо специфичен для любой страны.

Оценить инфляцию м. с помощью след пок-лей:

1) Дефлятор ВНП (индекс Пааше) = Qi1*Pi1/ Qi1*Pi0

2) Индекс потребительских цен (ИПЦ)(индекс Ласпейреса) Iпц = Qi0*Pi1/ Qi0*Pi0

3) Индекс Фишера: Iф = (Деф*Iпц)1/2

4) Уровень (темп) инфляции = ((P1-P0)/P0 )*100%, или (ИПЦ - 1)*100%

Инфляция бывает открытой (ценовой) и скрытой (подавленной).

Открытую инфляцию измеряют при помощи различных индексов. Основные из них — индекс потребительских цен (индекс Ласпейреса) и дефлятор ВНП (индекс Пааше). Показателями инфляции могут служить индексы розничных цен из 25 важнейших видов продуктов питания.

Когда политика сдерживания (замораживания) цен препятствует проявлению инфляции в своем классическом виде — их росте, возникает феномен подавленной инфляции. Основными чертами подавленной инфляции являются: товарный дефицит; вынужденное накопление части денежных средств, поскольку приобрести желаемый товар почти невозможно; теневая экономика, черный рынок; развитие бартерных операций.

Бороться с подавленной инфляцией практически невозможно, поэтому необходимы либерализация цен и антиинфляционная политика по отношению к открытой инфляции.

В зависимости от темпов нарастания инфляционных процессов различают следующие виды инфляции:

— умеренная (ползучая) — присуща для большинства стран с развитой рыночной экономикой, составляет до 10 % или чуть больше в год (в странах ЕС средний уровень инфляции за последние годы составил около 3,5 % в год). При этой инфляции отсутствует риск подписания контрактов в номинальных ценах, производство почти не испытывает отрицательного влияния инфляции. В России в 1997 г. инфляция составляла 1—1,5 % в месяц.

— галопирующая — рост цен на 20 — 200 % в год. Она становится трудноуправляемой, контракты привязываются к росту цен, ажиотажный спрос приводит к ускоренной материализации денег (в России в 1992 г. ИПЦ достиг 2200 %, индекс оптовых цен — 3400%);

— гиперинфляция — рост цен может быть выше 50 % в месяц, а годовой может выражаться четырехзначными цифрами. Цены растут астрономически, расхождение цен и заработной платы становится столь существенным, что разрушается благосостояние даже наиболее обеспеченных граждан. Ажиотажный спрос достигает колоссальных размеров под воздействием "инфляционного психоза"— инфляция начинает "кормить" сама себя, становится практически неуправляемой.

С точки зрения соотносительности роста цен по различным товарным группам различают инфляцию:

— сбалансированную — когда цены на все товары растут одновр., умеренными темпами;

— несбалансированную — когда цены растут неравномерно по различным товарным группам.

В завис-сти от степени прогнозир-сти различают также ожидаемую и неожидаемую инфляцию. Ожидаемая инфляция («планируемая» Прав-вом инфляция) позволяет приспособиться к ней, смягчить ее последствия, а в результате неожиданного роста цен экономическая ситуация в стране окажется очень напряженной. Если в эк-ке уже сложились инфляционные ожидания, то это формир-т ажиотажный текущий спрос и значит-е повыш-е цен.

По источникам возникновения различают инфляцию спроса ("инфляция покупателей") и инфляцию издержек ("инфляция продавцов") .

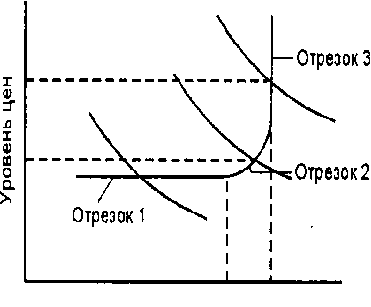

Инфляция спроса объясняется избыточным совокупным спросом: "слишком много денег охотится за слишком малым количеством товаров". Инфляция спроса возникае, когда эк-ка близка к сост-ю полной занятости или нах-ся в усл-х полной загрузки произв-х возмож-й общ-ва. На инфляцию спроса оказывает влияние рост любой из составляющих совокупного спроса: потребительских расходов, инвестиций, государственных расходов, чистого экспорта, если этот рост достигает объема производства, близкого к полной занятости. В этом случае на отрезке 2 рис. 82, а возникнет "преждевременная инфляция", поскольку не все отрасли промышленности сразу достигают полной загрузки своих производственных мощностей. Когда же общие расходы достигают потенциального объема производства (отрезок 3 рис. 82, а), полная занятость распространяется на все секторы экономики, то уже невозможна реакция производства на все возрастающий совокупный спрос, растет лишь уровень цен.

Возмож-е причины роста AD:

1) расшир-е гос. заказов на воен. и соц. программы;

2) рост спроса на ср-ва произ-ва со ст. фирм в усл-х эк-ки полной занятости или ситуации, близкой к ней;

3) рост покупательной спос-сти домохоз-в в рез-те согл-го взаимод-я профсоюзов.

Инфляция издержек вызвана факторами, которые приводят к увеличению издержек на единицу продукции; прежде всего это увеличение номинальной заработной платы и цен на сырье и энергию.

Возможные причины:

1) олигополистич-я практика ценообраз-я;

2) повш-е цен на сырье;

3) фискальная пол-ка гос-ва;

4) действия профсоюзов, направ-е на повыш-е оплаты труда наем-х раб-в.

На практике различить инфляцию спроса и инфляцию издержек достаточно сложно, поскольку сложно определить первопричину роста цен. Тем не менее, большинство экономистов склонны считать, что инфляция спроса продолжается до тех пор, пока существуют чрезмерные общие расходы, а инфляция издержек в конечном итоге автоматически сама себя ограничивает, так как из-за уменьшения предложения сокращается и реальный объем национального продукта, и занятость.

Внешние причины инфляции.

— сокращение поступлений от внешней торговли;

— отрицательное сальдо внешнеторгового и платежного баланса и т.д.

Внутренние причины:

— государственная монополия на эмиссию бумажных денег, на внешнюю торговлю, на рост военных и прочих расходов, связанных с функциями современного государства;

— профсоюзная монополия, задающая размер и продолжительность уровня заработной платы (коллективные договоры на предприятиях и т.д.);

— монополия крупнейших фирм на определение цен и собственных издержек;

— структурные диспропорции в экономике (российская экономика имела гипертрофированно развитое 1-е подразделение, предметов потребления производилось крайне недостаточно);

— дефицит государственного бюджета, несбалансированность в доходах и расходах (если дефицит финансируется за счет "печатного станка", из количественного уравнения обмена MV = PQ; если растет М, а V и Q = const, то Р также растет);

— недостатки хозяйственного механизма;

— недостаточное развитие сферы услуг и т.д.

Все многообразие интерпретаций причин российской инфляции можно свести к двум крайним точкам зрения: 1) инфляции присуща монетарная, денежная природа; 2) инфляция имеет немонетарную или не только монетарную природу.

Немонетарные интерпретации российской инфляции объясняют ее структурными причинами, высоким уровнем монополизма, милитаризации, сильной импортной зависимостью, распадом хозяйственных связей, ростом цен на энергоносители, инфляционными ожиданиями и т.д.

Инфляционные процессы негативно сказываются на экономическом развитии страны, на жизни ее граждан. Умеренная инфляция не представ-т угрозы для эк-ки. Галопирующая и гиперинфляция способны оказать негативное соц-эк воздействие на разв-е эк-ки. Считается, что наибольшее отрицательное воздействие на экономику оказывает несбалансированная неожиданная инфляция, характеризующаяся высокими темпами роста, а также неспособность государственных институтов адаптироваться к инфляции.

К наиболее значительным последствиям инфляции относятся:

- имеет место дезорг-я всего нац. хоз-ва (предприятия несут ущерб);

- созд-ся неопред-сть рыночной конъюнктуры;

- усил-ся диспроспорции в разв-и разных сфер и отраслей эк-ки;

- искаж-ся стр-ра потреб-го спроса;

- цена перестает быть объективным носителем информации;

- инфляция подрыв-т стимулы к сбереж-м (они обесцениваются)кризис кредитно-денеж. сферы, терпят банкротство банки.

- быстрая материализация денежных средств, бегство от денег к товарам и, как следствие, товарный голод, возрождение бартера;

- падение реального процента;

- сложность валютных и кредитных отношений между странами;

- отрицательное воздействие на фискальную систему, так как инфляция обесценивает поступления от налогообложения, поскольку налоги поступают с временным лагом;

- потери, связанные с воздействием инфляционного налога, так называемые "издержки стоптанных башмаков", поскольку чаще приходится ходить в банк, снимать деньги, так как деньги на руках "пропадают" быстрее;

- потеря у производителей заинтересованности в создании качественных товаров (увеличивается выпуск товаров низкого качества, сокращается производство относительно дешевых товаров);

- ухудшение условий жизни работников бюджетной сферы, представителей социально слабых слоев населения (пенсионеров, студентов);

- сокращение финансирования социальной сферы;

- ослабление позиций властных структур, подрыв доверия к правительству;

- отрицательная реакция населения на ухудшение условий на потребительском рынке.

Современная макроэкономика пока не "изобрела" универсального рецепта против инфляции. Как правило, для инфляционного регулирования используются два типа экономической политики:

— политика, ставящая своей целью сокращение бюджетного дефицита, проведение жесткой кредитно-денежной политики;

— политика регулирования цен и доходов, в том числе индексации доходов, определяемая уровнем прожиточного минимума или потребительской корзиной с учетом динамики индекса цен.

В каждой стране инфляция имеет свою специфику, свои причины, да и последствия инфляции в разных странах могут проявляться по-разному.