Вся анатомия / выделение

.doc«Анатомия выделительной системы»

Значение выделения из организма конечных продуктов обмена веществ.

Выделение представляет последний этап обмена организма с внешней средой. В процессе жизнедеятельности в тканях происходит распад белков, жиров и углеводов с выделением энергии. Конечные продукты распада - вода, углекислый газ, аммиак, мочевина, мочевая кислота, фосфорнокислые соли и другие соединения. Эти вещества не могут подвергаться дальнейшим превращениям в организме. Выведение их обеспечивает сохранение постоянства состава внутренней среды. Без пищи (при наличии воды) человек может прожить около 30 дней, а при прекращении деятельности почек наступает острое отравление организма и человек гибнет за 4-5 суток. Продукты распада из тканей переходят в кровь, кровью приносятся к органам выделения и через них выводятся из организма. В выделении этих веществ участвуют легкие, кожа, пищеварительный тракт и органы мочевыделительной системы, через которые выделяется большая часть продуктов распада. В эту систему входят почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.

К органам мочевыделительной системы относят почки (органы, экскретом которых является моча) и систему, служащую для накопления и выведения мочи - мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.

Почка, внешнее и внутреннее строение, функция. Понятие о нефроне.

П

очки

расположены по бокам от позвоночника,

в забрюшинном пространстве, на уровне

XI-XII грудного и I-II поясничных позвонков.

Фиксация почки в этом месте обусловлена

внутрибрюшным давлением, наличием

почечной фасции, почечных артерий и

вен, почечного ложа, образованного

поясничными мышцами. В почке различают

верхний и нижний полюсы, переднюю и

заднюю поверхности, латеральный и

медиальный края. В области медиального

края расположены ворота почки, которые

ведут в углубление - пазуху почки. В

ворота входят: почечная артерия и нервы,

выходят - почечная вена, мочеточник и

лимфатические сосуды. Пазуха почки

содержит малые и большие почечные

чашечки, почечную лоханку, от которой

берет начало мочеточник, кровеносные

и лимфатические сосуды, нервы, жировую

ткань. На разрезе в почке можно различить

корковое и мозговое вещество. Корковое

вещество располагается по периферии

органа и имеет толщину около 4 мм. Мозговое

вещество почки слагается из образований

конической формы, носящих название

почечных пирамид. Своим широким основанием

они обращены к поверхности органа, а

верхушками – в пазуху. Верхушки

соединяются в закругленные возвышения

– сосочки, которые открываются в малые

почечные чашечки. Образование мочи

происходит в структурно-функциональной

единице почки - нефроне.

Нефрон состоит из клубочка капилляров,

помещенного в двустенную капсулу

клубочка (Шумлянского-Боумена), извитых

канальцев первого порядка, отходящих

от капсулы клубочка, петли Генле,

находящейся в мозговом веществе, извитых

канальцев второго порядка, залегающих

в корковом веществе и вставочного

отдела. Длина одного нефрона 35-50 мм.

Общая длина всех канальцев 70-100 км, а их

поверхность составляет 6 м2.

очки

расположены по бокам от позвоночника,

в забрюшинном пространстве, на уровне

XI-XII грудного и I-II поясничных позвонков.

Фиксация почки в этом месте обусловлена

внутрибрюшным давлением, наличием

почечной фасции, почечных артерий и

вен, почечного ложа, образованного

поясничными мышцами. В почке различают

верхний и нижний полюсы, переднюю и

заднюю поверхности, латеральный и

медиальный края. В области медиального

края расположены ворота почки, которые

ведут в углубление - пазуху почки. В

ворота входят: почечная артерия и нервы,

выходят - почечная вена, мочеточник и

лимфатические сосуды. Пазуха почки

содержит малые и большие почечные

чашечки, почечную лоханку, от которой

берет начало мочеточник, кровеносные

и лимфатические сосуды, нервы, жировую

ткань. На разрезе в почке можно различить

корковое и мозговое вещество. Корковое

вещество располагается по периферии

органа и имеет толщину около 4 мм. Мозговое

вещество почки слагается из образований

конической формы, носящих название

почечных пирамид. Своим широким основанием

они обращены к поверхности органа, а

верхушками – в пазуху. Верхушки

соединяются в закругленные возвышения

– сосочки, которые открываются в малые

почечные чашечки. Образование мочи

происходит в структурно-функциональной

единице почки - нефроне.

Нефрон состоит из клубочка капилляров,

помещенного в двустенную капсулу

клубочка (Шумлянского-Боумена), извитых

канальцев первого порядка, отходящих

от капсулы клубочка, петли Генле,

находящейся в мозговом веществе, извитых

канальцев второго порядка, залегающих

в корковом веществе и вставочного

отдела. Длина одного нефрона 35-50 мм.

Общая длина всех канальцев 70-100 км, а их

поверхность составляет 6 м2.

Функция нефрона. Когда кровь проходит через капилляры Мальпигиевых клубочков, то из плазмы через стенку капилляра в полость капсулы фильтруется вода и растворенные в ней вещества, за исключением крупномолекулярных соединений и форменных элементов крови. Фильтрация обеспечивается разностью давления крови в капиллярах и капсуле. Высокое кровяное давление в капиллярах создается тем, что диаметр приносящего сосуда больше, чем выносящего. К тому же почечные артерии отходят прямо от брюшной аорты и пригоняют кровь под большим давлением. Фильтрованную жидкость, поступившую в просвет капсулы, в которой находится мочевина, мочевая кислота, глюкоза, аминокислоты, ионы неорганических веществ называют первичной мочой.

В течение суток через почки протекает 1500-1800 л крови и образуется 150-180 л первичной мочи. Из капсулы клубочка первичная моча поступает в каналец, который густо оплетен вторично разветвленными кровеносными капиллярами. Здесь происходит всасывание в кровь большей части воды и ряда веществ: глюкозы, аминокислот, витаминов, ионов натрия, калия, кальция, хлора. Та часть мочи, которая остается к концу продвижения по канальцам, называется вторичной. В ней содержатся: мочевина, мочевая кислота, аммиак, сульфаты, фосфаты, натрий, калий и др., т.е. во вторичной моче отсутствуют белки и сахар. Концентрация веществ во вторичной моче увеличена во много раз. Желтый цвет мочи зависит от пигмента уробилина. Вторичной мочи образуется около 1,5 л в сутки

Почка выполняет ряд жизненно важных функций: осуществляет выведение конечных продуктов белкового обмена, солей; эндогенных и экзогенных токсических веществ, растворенных в воде (без выведения экскретов организм погибает за 1 – 2 суток); участвует в обмене углеводов, липидов; регулируют минеральный гомеостаз, регулируют содержание количества эритроцитов; регулируют объем внеклеточной жидкости и кровяного давления.

Мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал.

М очеточник.

Он соединяет почечную лоханку с мочевым

пузырем. Мочеточник представляет

уплощенную трубку длиной около 30 см и

диаметром от 4 до 7 мм. Стенки мочеточника

состоят из трех оболочек: слизистой,

мышечной и соединительно-тканной. В

мочеточнике различают несколько частей:

брюшная часть (от почки до перегиба

через пограничную линию малого таза),

тазовая часть (по ходу малого таза) и

внутристеночная часть (в стенке самого

мочевого пузыря). По ходу мочеточника

расположены несколько сужений: при

переходе лоханки в мочеточник, на границе

между брюшной и тазовой частями, по ходу

тазовой части и при входе в мочевой

пузырь.

очеточник.

Он соединяет почечную лоханку с мочевым

пузырем. Мочеточник представляет

уплощенную трубку длиной около 30 см и

диаметром от 4 до 7 мм. Стенки мочеточника

состоят из трех оболочек: слизистой,

мышечной и соединительно-тканной. В

мочеточнике различают несколько частей:

брюшная часть (от почки до перегиба

через пограничную линию малого таза),

тазовая часть (по ходу малого таза) и

внутристеночная часть (в стенке самого

мочевого пузыря). По ходу мочеточника

расположены несколько сужений: при

переходе лоханки в мочеточник, на границе

между брюшной и тазовой частями, по ходу

тазовой части и при входе в мочевой

пузырь.

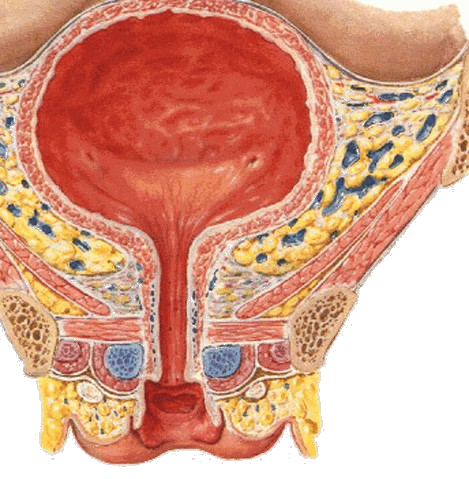

Мочевой пузырь. Он расположен в полости малого таза за лобковым симфизом и является органом, в котором скапливается поступающая из мочеточника моча. Емкость мочевого пузыря составляет 500-700 мл. Мочевой пузырь состоит из дна (направлено вниз и назад), верхушки (направлена вперед и вверх), тела (средняя часть между дном и верхушкой) и шейки (наиболее суженная часть, направленная вниз и переходящая в мочеиспускательный канал). Стенка мочевого пузыря состоит из нескольких слоев: слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек. Брюшина только частично является составной часть стенки мочевого пузыря и покрывает пустой мочевой пузырь с одной стороны (экстраперитонеально), наполненный - с трех сторон (мезоперитонеально). Мышечная оболочка состоит из трех переплетающихся между собой слоев: наружного – продольного, среднего – циркулярного и внутреннего – продольного и циркулярного. Все три слоя мышечных волокон образуют общую мышцу, которая носит название мышцы, изгоняющей мочу. Средний слой образует в области внутреннего отверстия мочеиспускательного канала сфинктер мочевого пузыря.

Мочеиспускательный канал. Имеет S-образную форму с двумя изгибами (мужской). В нем выделяют части: предстательную, перепончатую, губчатую. Женский мочеиспускательный канал идет в виде трубки длиной 3-3,5 см.

КОЖА

Строение и функция кожи. В коже различают три слоя. Эпидермис (надкожица), собственно кожа, или дерма и подкожная клетчатка, Надкожница - это многослойный плоский ороговевающий эпителий, толщиной 0,07 - 2,5 мм и более. Верхние слои его ороговевают и создают прочное покрытие, особенно на ладонях и подошвах, где происходит постоянное давление и трение. По мере старения клетки слущиваются, а замещаются за счет размножающихся более глубоко расположенных клеток основания эпидермиса цилиндрической формы с большими ядрами. Слои этих клеток составляют так называемый ростковый, или мальпигиевый, слой. В этом слое расположены пигментные клетки, синтезирующие кожный пигмент, которые определяют окраску кожи. Пигмент защищает от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому под воздействием солнечного света количество пигмента увеличивается. Это явление носит название загара. В эпидермисе находятся чувствительные нервные окончания. Они воспринимают прикосновение, давление, тепло, холод.

Следующий слой - собственно кожа. В ней выделяют сосочковый и сетчатый слои. Сосочковый слой состоит из рыхлой соединительной ткани и образует сосочки, впячивающиеся в эпидермис, которые образуют рельефный рисунок кожи из линий разной конфигурации. Форма и расположение их строго индивидуальные. Соединительная ткань сосочкового слоя состоит из коллагеновых и эластических волокон, которые обеспечивают прочность и упругость кожи. В этом слое проходят кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна и их окончания, в которых находятся всевозможные рецепторы. Здесь расположены клетки с пигментом, мышечные клетки и их пучки. Они участвуют в поднятии волос и выделении секретов кожных желез, поддерживают напряжение кожи. Сосочковый слой обеспечивает питание эпидермиса, в котором нет кровеносных капилляров. Кровеносные сосуды сосочкового слоя выполняют роль депо крови, потому что обладают большим суммарным объемом. Сосочковый слой переходит кнутри в сетчатый, который состоит из соединительной ткани. Он обуславливает упругость кожи, так как состоит из переплетающихся эластических и коллагеновых волокон. В сетчатом слое расположены сальные и потовые железы, волосяные сумки. Сальные железы, начинаясь в собственно коже, открываются протоками в волосяных сумках. Выделяющиеся ими жиры смазывают волосы и смягчают кожу, придавая им эластичность. Потовые железы имеют вид длинных извитых трубочек, нижняя часть которых образует клубочек. Протоки потовых желез открываются на поверхности кожи. В коже человека около 2-3 млн. потовых желез, причем они распределены неравномерно. Больше всего их находится на ладонях, подошвах ног и в подмышечных впадинах. В поте содержится около 98% воды, 0,5% мочевины, 1,5% солей. Среди них преобладает хлористый натрий, что обуславливает соленый вкус пота. В среднем за сутки выделяется около 1 л. пота, а в жарком климате и в горячих цехах - до 8-10 л. Следовательно, благодаря потовым железам, кожа выполняет выделительную функцию.

Нижний слой собственно кожи переходит в подкожную клетчатку. Этот слой состоит из пучков соединительнотканных волокон, а промежутки между ними заполнены дольками жировой ткани. Толщина слоя зависит от образа жизни, питания, состояния обмена веществ. Этот слой регулирует теплообмен организма, смягчает давление и удары на прилежащие ткани, является запасным материалом, который расходуется при голодании и прочее.

Роль кожи в теплорегуляции организма. Теплорегуляцией называется уравновешивание производства тепла в организме с отдачей его во внешнюю среду. В организме, вследствие совершающихся экзотермических реакций, образуется большое количество тепла. Однако повышения температуры тела не происходит. Постоянство температуры организма поддерживается благодаря механизмам теплорегуляции, приводящим к усилению или ослаблению образования тепла, отдаче тепла, что происходит с участием кожи, нервной системы и прочее. Теплоотдача происходит путем проведения тепла, излучения его и испарения пота, главным образом с поверхности кожи (около 2000 кал из 2500). Теплорегуляция осуществляется рефлекторным путем. При повышении или понижении температуры воздуха раздражаются рецепторы кожи, воспринимающие тепло или холод. Возбуждение передается по центростремительным нервам в головной мозг, а оттуда - по центробежным - к сосудам кожи.

При низкой температуре внешней среды сосуды кожи суживаются, количество крови, циркулирующей по ним уменьшается, кожа бледнеет. При этом уменьшается или прекращается потоотделение, что уменьшает теплопотери. При повышении температуры окружающей среды, усиливается циркуляция крови по сосудам кожи, кровеносные сосуды расширяются, теплоотдача увеличивается, кожа краснеет.

Если температура воздуха приближается к температуре тела, то потоотделение остается единственным способом отдачи тепла. В сухую погоду и при ветре пот испаряется легко. Повышенная влажность мешает испарению. Люди в этих условиях сильно страдают от жары. Теплоотдача увеличивается и при усилении теплообразования, что особенно заметно при физических нагрузках.

Закаливание организма имеет большое значение, так как повышает устойчивость организма к охлаждению. Закаливание предупреждает простудные заболевания, улучшает кровообращение, обмен веществ, повышает тонус кровеносной системы, а значит, улучшает умственную и физическую работоспособность. Гигиенические требования к закаливанию - это учет индивидуальных особенностей, постепенность увеличения продолжительности и силы процедур, регулярность и обязательный врачебный контроль. Закаливания проводят посредством воздуха (воздушные ванны), водных процедур (обтирания, умывания до пояса, обливания, душ, купания) и посредством солнца (солнечные ванны). Общее правило - начинать нужно с небольших доз и не очень низких температур с постепенным увеличением времени и понижением температуры. Правильное закаливание оказывает оздоровительное действие, но нарушение режима закаливания могут привести к ухудшению самочувствия и работоспособности. Закаливание нужно сочетать с занятиями физкультурой и спортом. Тренированность человека также повышает устойчивость к неблагоприятным факторам среды.

Гигиена кожи. Кожа должна быть чистой. При загрязнении кожи нарушаются ее функции. Загрязненная кожа создает благоприятные условия для развития бактерий и микропаразитов, что ведет к появлению гнойничковых заболеваний - воспалений волосяных сумок, сальных и потовых желез, которые потом трудно лечить. Скопления кожных выделений способствуют этому, так как закупоривают выходы потовых и сальных желез и нарушает их деятельность, а вредные и ядовитые вещества для организма не удаляются. Поэтому необходимо мытье тела горячей водой с мылом или другими средствами не реже одного раза в неделю, что предотвращает не только загрязнение и воспаление кожи и волос, но и развитие таких паразитов как вши и чесоточные клещи. Горячее мытье должно сопровождаться обязательной сменой постельного и нательного белья.

Гигиенические требования к одежде и обуви. Большая роль в гигиене принадлежит одежде. Одежда может способствовать увеличению теплоотдачи или уменьшению ее, т.е. одежда - дополнительный регулятор теплообмена тела. Температура воздуха под ней должна быть +28-32?, а относительная влажность - 20-40%. В зимнее время рекомендуется носить темную одежду, которая способствует поглощению тепла, а летом - светлую, так как она отражает солнечные лучи. Для зимы рекомендуются шерстяные вещи, плохо проводящие тепло, а летом - ситец, полотно, обладающие хорошей теплопроводностью. Обувь не должна быть тесной, так как это стесняет кровообращение. Узкая тесная обувь зимой приводит к обмораживанию, а летом к потертостям. Лучшим материалом для обуви является кожа животных, она водонепроницаема и хорошо сохраняет тепло. Обувь должна соответствовать размерам и форме стоп. Тесная обувь, содержащая неровности, ведет к потертости кожи и образованию воспалений, омозолелостей. Высота каблуков должна быть такой, чтобы не затруднять движения.

ПРОФИЛАКТИКА И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

Тепловой удар может произойти при общем значительном перегреве организма при высокой температуре и значительной влажности воздуха. Он может случиться в пасмурную, но жаркую и безветренную погоду, а также при длительной тяжелой физической работе. Сильная теплоотдача неблагоприятна для организма, так как приводит к усилению сердцебиения, учащению дыхания, и повышенному потоотделению (до 4-5 л.). В тяжелых случаях возникает сильная головная боль, тошнота, судороги и обморок. В этом случае из-за обильного потоотделения резко снижается содержание солей в органах и тканях. Тепловой удар может сопровождаться повышением температуры до +40-410С . При оказании помощи нужно пострадавшему создать покой и обеспечить обильное питье холодной воды для увеличения потоотделения. На голову кладут лед, тело смачивают, на голени прикладывают горчичники.

При длительном перегреве на солнце или работе в жаркую погоду на открытом воздухе может произойти солнечный удар. Для избежания солнечного удара необходимо надевать шляпу или светлый платок, защищающие голову от солнца, существуют и специальные защитные приспособления. На сельскохозяйственных работах в самое жаркое время в середине дня нужно устраивать перерыв.

Обмораживание может произойти при сильном морозе и ветре. Подвергаются обмораживанию чаще всего нос, уши, пальцы рук и ног, т.е. органы хуже снабжаемые кровью. Пострадавшего нужно поместить в теплое помещение, обмороженное место надо растирать до покраснения, восстанавливая прилив крови к органу. Рекомендуется смазывание кожи жиром и делать примочки из 5% раствора марганцевокислого калия. При сильном обмораживании обязательно требуется врачебная помощь.

Ожоги возникают в результате местного действия высоких температур, химических веществ, электрического тока или ионизирующего излучения.

Ожоги бывают разных степеней. При небольшом ожоге происходит покраснение поврежденного участка, сопровождаемое болью. В этом случае необходимо применять какие-нибудь нейтрализующие растворы. Хорошо действует примочка из 5% раствора марганцевокислого калия, смазывание жиром, спиртом, одеколоном. При тяжелых ожогах появляются пузыри. В этом случае рекомендуется повязка с раствором маганцевокислого калия или таннина. Очень опасен ожог, когда повреждена большая кожная поверхность. При таком виде ожога смерть может наступить не столько от ран, сколько от самоотравления организма. Человека с тяжелыми ожогами нужно немедленно отправить в больницу.

Электротравма (электрошок) может произойти при непосредственном контакте тела с источником электрического тока, при дуговом контакте, когда человек находится в непосредственной близости от источника тока, но его не касается, а так же может произойти поражение атмосферным электричеством (молнией). Первую помощь при электротравмах нужно оказывать, предварительно обеспечив свою безопасность, главное быстро и умело прекратить действие электрического тока. Необходимо выключить рубильник, вывернуть предохранительные пробки на щитке. Если это не возможно, то спасающий должен освободить пострадавшего из-под действия тока. Оттянуть провод от пострадавшего сухой палкой, доской или сухой веревкой, предварительно одев резиновые или сухие шерстяные перчатки, или обернув руки сухой тканью, ноги должны быть в галошах или на сухой доске.

Если у пострадавшего признаки клинической смерти, то ему проводят искусственное дыхание. При условии восстановления самостоятельного дыхания, независимо от его состояния, пострадавшего нужно немедленно доставить в больницу.