- •Тема 5. Отраслевая и территориальная структура экономики России

- •Ввп на душу населения в некоторых странах мира (2002)

- •Отраслевая структура экономики России и некоторых стран мира по валовому внутреннему продукту (%, 2002)

- •Контрольные вопросы и задания

- •Тема 6. Промышленность: классификация, особенности структуры и территориальной организации

- •Отраслевая структура производства промышленной продукции в России (%)

- •Контрольные вопросы и задания

Отраслевая структура экономики России и некоторых стран мира по валовому внутреннему продукту (%, 2002)

|

Страна |

Доля в экономике | |||

|

промышленности |

сельского хозяйства |

строительства |

сферы услуг | |

|

Россия |

28,8 |

6,8 |

8,2 |

56,2 |

|

Франция |

23,1 |

2,4 |

4,5 |

70,0 |

|

Япония |

24,5 |

1,5 |

7,6 |

66,4 |

|

Германия |

23,8 |

1,2 |

6,3 |

68,7 |

|

Китай |

44,3 |

15,9 |

6,6 |

33,2 |

|

Эстония |

18,0 |

5,2 |

4,9 |

71,9 |

В 2004 г. вклад важнейших отраслей в производство ВВП России составил: промышленность – 27,9 %, сельское хозяйство – 5,0, строительство – 7,2, производство услуг (включая транспорт, связь, торговлю) – 58,9 %.

До 01.01.2003 г. в РФ действовал Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.11.1999 г. №1212 «О развитии единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации».

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительства РФ (приложение 2) данный классификатор подлежит замене на Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденный постановлением Госстандарта РФ от 06.11.2001 г. № 454-ст. Этот классификатор состоит из 17-ти разделов:

A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

B. Рыболовство, рыбоводство

C. Добыча полезных ископаемых

D. Обрабатывающие производства

E. Производство и распределение электроэнергии, газа, воды

F. Строительство

G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

H. Гостиницы и рестораны

I. Транспорт и связь

J. Финансовая деятельность

K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

M. Образование

N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства

Q. Деятельность экстерриториальных организаций.

При анализе народнохозяйственного комплекса используется также функциональная, илисекторная структура. Сектор экономики – группа отраслей, объединенных по функциональному признаку. Согласно этой классификации, экономика включает четыре группы отраслей – секторов:

первичный сектор– это система производств, непосредственно добывающих природные ресурсы (горнодобывающая промышленность, лесозаготовительная, рыбодобывающая, сельское хозяйство);

вторичный сектор– обрабатывающая промышленность; роль природного фактора здесь уменьшается, поскольку осуществляется переработка природных ресурсов в готовый продукт (химическая промышленность, машиностроение и т.п.);

третичный сектор– отрасли, обслуживающие производство и население (транспорт, торговля, жилищное строительство, здравоохранение и т.п.).

Некоторые авторы выделяют еще и четвертичный сектор, включающий наиболее передовые и наукоемкие отрасли экономики (наука и научное обслуживание, создание программного обеспечения и т.п.).

От первичного к четвертичному сектору идет, постепенно уменьшаясь, поток природных ресурсов, в обратном направлении – научно-информационный поток. В соответствии с тем, какой из секторов играет ведущую роль в экономике, выделяют аграрную (Калмыкия, Тыва, Эвенкия, ряд районов Крайнего Севера), индустриальную (Урал, Поволжье, Сибирь), постиндустриальную (Москва, Санкт-Петербург) и сервисную экономику.

Функциональной структуре экономики России присущ ряд специфических черт:

– недостаточное развитие отраслей НТР;

– преобладание нижних этажей экономики (горнодобывающие, лесозаготовительные, сельскохозяйственные отрасли и т.п.) над верхними (наука, наукоемкие производства);

– высокая доля оборонного комплекса в обрабатывающей промышленности, особенно в машиностроении;

– развитие отраслей социальной инфраструктуры по «остаточному принципу».

Территориальная структура хозяйства (ТСХ) –это взаимосвязь и взаимосочетание различных форм территориальной организации производительных сил. Опорой ТСХ являются города (узловые элементы) и соединяющие их транспортные магистрали (линейные элементы).

Узловыми элементами ТСХ могут выступать:

промышленные пункты– города или рабочие поселки, имеющие одно промышленное предприятие;

промышленные центры– города, имеющие промышленные предприятия ограниченного набора (двух-трех) отраслей;

промышленные узлы– это скопление взаимосвязанных промышленных предприятий, размещенных в одном или нескольких территориально сближенных городах и рабочих поселках, удаленных от ядра в радиусе часовой поездки;

промышленные районы– территории, на которых расположены взаимосвязанные группы промышленных пунктов, центров и узлов, для которых характернасложившаяся специализация на выпуске продукции определенных отраслей промышленности;

промышленные пояса– это взаимосвязанная совокупность промышленных районов.

Элементами территориальной структуры хозяйства являются также территориально-производственные комплексы(ТПК).

Существует два основных типа ТСХ – каркасный и очаговый.

Каркасный типТСХ характеризуется большой «насыщенностью» территории промышленными центрами и узлами с интенсивными районами сельского хозяйства вокруг них,связанных между собой магистралями и полимагистралями (параллельно и близко проходящими магистралями разных видов транспорта). Выделяют три вида каркасного типа ТСХ: а)моноцентрический, когда один центр по своей экономической силе преобладает над всеми остальными; б) полицентрический, когда на территории выделяется несколько крупных равнозначных центров; в) смешанный, когда экономическая роль главного центра снижается на фоне возрастающего значения других.

Очаговый типТСХ характеризуется тем, что отдельные экономические центры разбросаны среди малоосвоенных пространств.

Иногда выделяется переходный тип ТСХот очагового к каркасному, когда между сложившимися центрами формируются экономические связи, материальной основой которых является транспортная инфраструктура, но при этом по-прежнему сохраняются обширные малоосвоенные пространства.

Территориальное развитие хозяйства России отличается крайней неравномерностью. Территориальная структура экономики исторически складывалась как совокупность промышленных баз, формировавшихся по мере экономического продвижения с запада на восток. Поэтому налицо территориальный разрыв между местами производства и потребления готовой продукции. Основные потребители, производственно-технический и интеллектуальный потенциал сосредоточены в европейской части России, а подавляющая часть природных ресурсов – за Уралом. Т.е. для территориальной структуры хозяйства страны характерна так называемая европейско-азиатская асимметрия. На 1/4 европейской территории страны приходится почти 70% экономического потенциала.

При этом четко выделяется главная полоса расселения и хозяйственного освоения, в пределах которой сосредоточен основной хозяйственный потенциал страны, и зона Севера. Такое положение можно охарактеризовать как широтная зональность. В главной экономической полосе (1/3 площади) производится 80% продукции, в т.ч. 100% – аграрной.

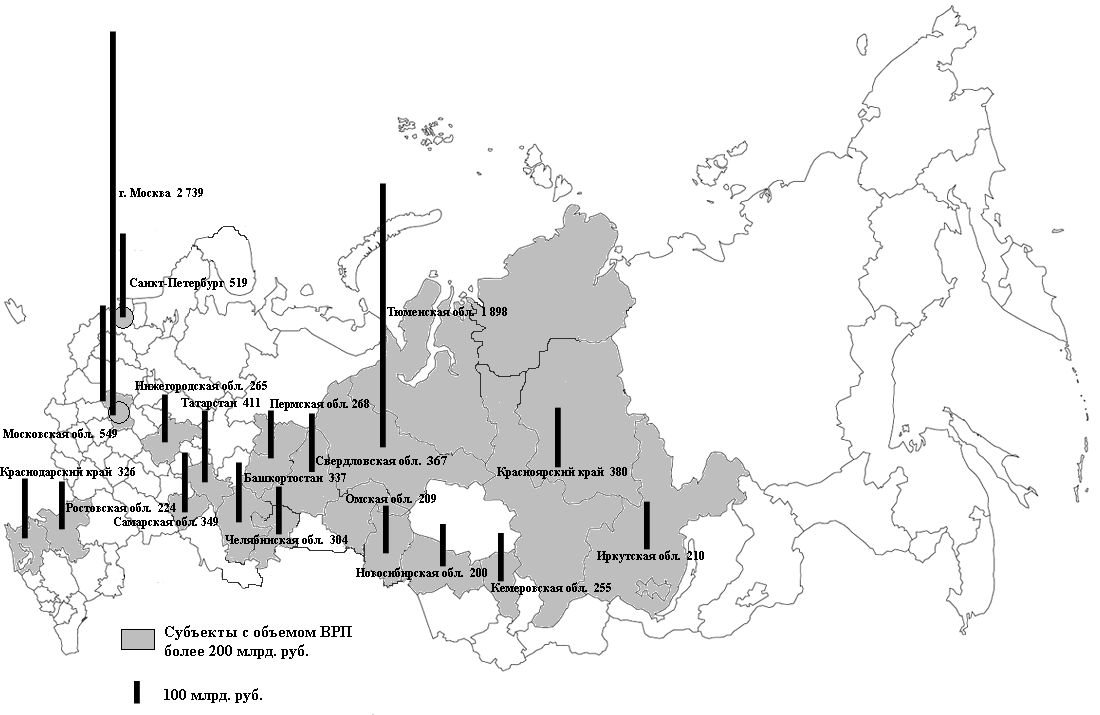

Важной особенностью России является также асимметричная «центр – периферия» организация ее пространства, унаследованная от предшествующего развития. В территориальной структуре экономики резко преобладает Центральный регион - Московский столичный (столица и столичная область). Второй город России – Санкт-Петербург – по параметрам городской среды, функциям и доходам явно уступает Москве. Противоположный столице полюс составляет громадная по территории и слабозаселенная периферия. На единице площади в Московском регионе выпускается продукции в 50 раз больше, чем в Новгородском, и в 2240 раз больше, чем на Чукотке (рис. 16).

Рис. 16. Регионы – лидеры экономики России (2004 г.)

К числу периферийных относится и значительное число достаточно густонаселенных регионов. Это прежде всего республики Северного Кавказа, Волго-Вятского района, ряд областей Черноземной зоны и Поволжья. Периферийность этих регионов связана с высокой долей аграрного сектора и их общей экономической отсталостью.

В отношениях «центр – периферия» экономическая инициатива исходит от центров. Они выступают фокусами финансовых потоков, полюсами технологических инноваций, местами принятия коммерческих и административных решений, влияющих на ход экономической жизни на периферии. Периферийные районы характеризуются сильным отставанием по уровню экономического развития, образовательному уровню, инфраструктуре, уровню и качеству жизни населения, отличаются преобладанием одного-двух видов традиционной хозяйственной деятельности, слабым восприятием нововведений, ограниченным потенциалом саморазвития, экономической зависимостью от центральных районов.