Коноплева 2013

.pdf

III. Неофлавоноиды с фенильным радикалом у С4:

O

OO

4-БЕНЗОКУМАРИН 4-БЕНЗОХРОМАН

(неофлаван)

IV. Бифлавоноиды

Кроме мономерных флавоноидов существуют димерные формы - флавоноиды могут конденсироваться между собой углеродуглеродными связями и другими фенольными соединениями: фенолкарбоновыми и оксикоричными к-тами, лигнанами, с изопреноидами и алкалоидами.

O

O

O

O

БИФЛАВОН

В растениях большинство флавоноидов присутствует в виде гликозидов (кроме катехинов и лейкоантоцианов). В качестве углеводной части могут быть моносахариды: D-глюкоза, D-галактоза, D- ксилоза, L-рамноза и др. В некоторых случаях встречаются специфические дисахариды: рутиноза (рамноза и глюкоза), софороза (2 молекулы глюкозы).

Сахара могут присоединяться к агликону в 3, 7, 3', 4' и др. положениях. Для флавоноидов характерно гидроксилирование. Оно возможно почти во всех положениях. У некоторых флавоноидов гидроксилы метилированы.

Основную группу флавоноидов составляют О-гликозиды; в меньшей степени распространены С-гликозиды, где углеводные компоненты связаны с агликоном через углеродный атом в 6 или 8 положениях. Известны также ацилированные гликозиды, содержащие ацильные остатки в агликоновой или в углеводной части молекулы. Ацилирующими агентами могут быть бензойная, уксусная, протока-

173

теховая, кофейная и др. кислоты. О-гликозиды в зависимости от числа остатков сахара, положения и порядка их присоединения делятся на монозиды, биозиды, триозиды и дигликозиды. В дигликозидах моносахара присоединяются в двух разных положениях флавоноидного ядра.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ

Флавоноиды широко распространены в высших растениях, встречаются они в водорослях и грибах, значительно реже - в микроорганизмах и насекомых.

Около 40% флавоноидов приходится на группу производных флавонола, несколько меньше - флавона, значительно реже встречаются флаваноны, халконы, ауроны.

Наиболее богаты флавоноидами растения семейств:

Бобовые |

(Fabaceae), |

Астровые |

(Asteraceaе), |

Сельдерейные (Apiaceae), |

Яснотковые |

(Lamiaceae), |

|

Розоцветные |

(Rosaceae), |

Гречишные |

(Polygonaceae), |

Березовые |

(Betulaceae), |

Рутовые |

(Rutaceae) и др. |

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФЛАВОНОИДОВ В РАСТЕНИЯХ

Врастениях флавоноиды локализуются в различных органах и частях растений:

- бутонах (софора японская), - цветках, обуславливая окраску лепестков (бессмертник песча-

ный, василек синий, пижма обыкновенная), - листьях (боярышники),

- траве (горцы: птичий, почечуйный, перечный; хвощ полевой), - плодах (боярышники, софора японская), - корнях (стальник пашенный, шлемник байкальский).

Содержание их в растениях колеблется от 0,5 до 30% (бутоны софоры японской).

Вклетках растений флавоноиды накапливаются в форме гликозидов, главным образом в вакуолях, а в свободном состоянии - в специальных образованиях, зачастую имеющих довольно сложное строение - смоляных и эфиромасличных ходах, канальцах, вместилищах, железках и т.д. В надземных частях растений более 85% суммы флавоноидов локализуется в клетках эпидермы и только 15% - в остальных тканях.

174

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ФЛАВОНОИДОВ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ

Биологическая роль флавоноидов в жизни растений изучена еще недостаточно.

Некоторые авторы считают, что флавоноиды принимают уча-

стие:

•в окислительно-восстановительных процессах растений;

•в выработке иммунитета;

•в защите растений от неблагоприятных воздействий ультрафиолетовых лучей и низких температур;

•в процессе оплодотворения высших растений;

•обуславливают огромное разнообразие окрасок цветков и плодов, что привлекает насекомых и тем самым способствуют опылению;

•некоторые флавоноиды защищают аскорбиновую кислоту, хлорофилл от окисления (т.е. являются антиоксидантами).

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА НАКОПЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ

1.На накопление флавоноидов оказывают влияние возраст и фаза развития растения. В молодых растениях их больше; в старых растениях их количество уменьшается.

Максимальное содержание флавоноидов наблюдается в цветках, листьях и травах в период бутонизации и цветения, а к фазе плодоношения содержание снижается; в плодах и семенах - в период молочной зрелости - полного созревания; в корнях - в период увядания надземной массы осенью.

2.На накопление флавоноидов влияет освещенность. Содержание флавоноидов в растениях увеличивается с ростом

освещенности, а степень их гидроксилирования (число -ОН групп) - с увеличением высоты над уровнем моря.

3. На накопление флавоноидов влияет температура. Содержание антоцианов увеличивается при понижении температуры (покраснение листьев у щавеля), у других групп флавоноидов, наоборот, содержание увеличивается при повышении температуры.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1.Большинство флавоноидов - твердые кристаллические вещества с определенной температурой плавления, не имеющие запаха.

2.Окрашены в желтый цвет (флавоны, флавонолы, халконы, ауроны) или бесцветные (катехины, лейкоантоцианидины, флавано-

175

ны, изофлавоны). Наиболее яркие оттенки свойственны антоцианам, которые придают растительным тканям красную или синюю окраску

взависимости от рН среды. В кислой среде они имеют красный цвет (соли катионов), в щелочной - синий (соли анионов).

3.Гликозиды (содержащие в молекуле 3 и более остатков сахара) растворимы в воде, водно-спиртовых смесях, в спиртах при нагревании, этилацетате и нерастворимы в органических растворителях

(петролейном и диэтиловом эфирах, дихлорэтане, ССl4).

Агликоны хорошо растворимы в низших спиртах (метиловом и этиловом), органических растворителях (диэтиловом эфире, ацетоне, бензоле) и в растворах щелочей. Нерастворимы в воде. Многие метоксилированные флавоноиды (например, пиностробин) растворяются в хлороформе.

4.Гликозиды обладают оптической активностью.

5.О-гликозиды при действии разбавленных минеральных кислот и ферментов легко гидролизуются до агликона и углеводного остатка. С-гликозиды с трудом расщепляются под действием концен-

трированных кислот (HCl или СН3СООН) или их смесей при длительном нагревании.

6.Катехины и лейкоантоцианидины, как правило, гликозидных форм не образуют. Они легко окисляются в присутствии кислорода, под действием света и щелочей. Остальные флавоноиды более устойчивы к окислению.

7.Флавоноиды флуоресцируют в УФ-свете: при этом флавоны, флавонол-3-гликозиды, флаваноны, халконы обнаруживаются на хроматограммах в виде коричневых пятен, флавонолы и их 7-гликозиды -

ввиде желтых или желто-зеленых пятен.

8.Свободная ОН-группа 7 положения способна диазотировать-

ся.

9.Благодаря карбонильным и фенольным оксигруппам флавоноиды способны образовывать комплексы с солями металлов различной степени устойчивости.

10.Флавоноиды способны восстанавливаться атомарным водородом в кислой среде в присутствии магния или цинка.

11.Флавоноиды взаимодействуют со щелочами с образованием фенолятов желтой окраски, которая при нагревании изменяется до оранжевой или коричневой.

МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ ЛРС

Для флавоноидов не существует универсального метода выделения из растительного сырья. В каждом конкретном случае учиты-

176

ваются свойства выделяемых веществ, сопутствующие вещества и особенности растительного сырья.

Для выделения флавоноидов проводят экстрацию ЛРС одним из подходящих растворителей: этанолом, метанолом, горячей водой или спирто-водной смесью.

Для очистки и разделения используют:

•избирательную экстракцию;

•осаждение солями тяжелых металлов;

•хроматографические методы.

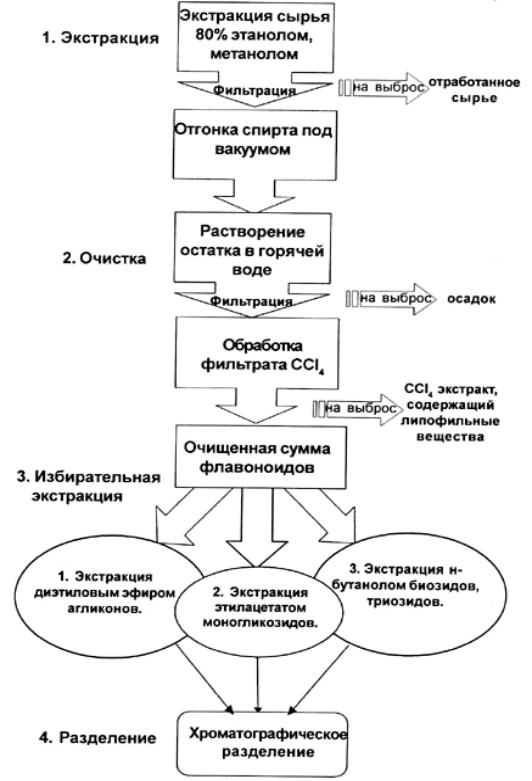

ВЫДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ ЛРС с использованием избирательной экстракции (схема 9)

1.Экстракция суммы флавоноидов из ЛРС (70%,80% этанолом или метанолом).

2.Отгонка спирта под вакуумом до водного остатка.

3.Очистка полученной суммы флавоноидов СCl4 от липофильных веществ.

4.Разделение флавоноидов на фракции растворителями с возрастающей полярностью:

1) экстракция агликонов этиловым эфиром;

2) экстракция моногликозидов этилацетатом;

3) экстракция биозидов, триозидов и др. полярных флавоноидов н-бутанолом.

5.Разделяют полученные фракции с помощью колоночной хроматографии на полиамидном сорбенте, силикагеле или целлюлозе. Элюирование веществ проводят смесью хлороформа с этанолом или спирто-водными смесями с возрастающей концентрацией спирта.

Важно подчеркнуть, что для разделения и очистки флавоноидов нельзя использовать оксид алюминия, с которым флавоноидные соединения образуют так называемые лаки – продукты необратимой реакции.

Контроль за ходом разделения флавоноидов проводят методом хроматографии: используют ТСХ, БХ или высокоэффективную жидкостную хроматографию. Наиболее подходящими системами для БХ флавоноидов являются:

15%, 60% РАСТВОРЫ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ; БУТАНОЛ - УКСУСНАЯ КИСЛОТА - ВОДА (4:1:5). Для ТСХ: ХЛОРОФОРМ-МЕТАНОЛ (8:2).

177

Схема 9

Схема выделения флавоноидов из ЛРС с использованием избирательной экстракции

178

6. Установление структуры выделенных соединений проводят с помощью физико-химических методов:

•определение температуры плавления;

•определение удельного вращения (гликозидов);

•сравнение УФ-, ИК-, масс-, ПМР-спектров со спектрами известных образцов.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ

Для обнаружения флавоноидов в ЛРС используют химические реакции и хроматографию. Химические реакции подразделяются на цветные и реакции осаждения.

I. Цветные реакции

1. Специфической реакцией на флавоноиды является цианидиновая проба (проба Шинода), основанная на восстановлении карбонильной группы атомарным водородом в кислой среде в присутствии металлического магния и образовании антоцианидинов. Продукты восстановления флавонов имеют окраску оранжевую, флавонолов, флаванонов - красно-фиолетовую. При использовании цинка положительную реакцию дают флавонолы и флавонол-3-гликозиды, а флаваноны не дают её. Цианидиновую реакцию не дают также изофлавоны, неофлавоноиды, халконы и ауроны. Халконы и ауроны образуют красное окрашивание при добавлении концентрированной хлористоводородной кислоты за счет образования оксониевых солей.

|

OH |

|

OH |

HO |

O |

HO |

O+ |

|

OH + Mg + HCl |

|

OH |

|

- H2O |

|

Cl |

|

|

OH |

|

|

OH |

|

|

OH |

O |

|

OH |

КВЕРЦЕТИН |

ЦИАНИДИН ХЛОРИД |

||

Цианидиновая реакция по Брианту позволяет определить агликоновую или гликозидную природу исследуемого вещества. К окрашенному раствору продукта цианидиновой реакции прибавляют равный объём н-октанола (или бутанола), разбавляют водой до разделения слоёв и встряхивают. Гликозиды остаются в воде, а агликоны переходят в слой органического растворителя.

2. Реакция со щелочами (аммиаком) - флавоноиды дают различную окраску от желтой до коричневой; халконы и ауроны со ще-

179

лочами дают красное окрашивание или ярко-желтое; антоцианидины - синее окрашивание.

3. Флавоноиды, благодаря карбонильным и фенольным гидроксигруппам, способны образовывать комплексы с солями металлов:

•с хлоридом железа окисного (III) флавоноиды образуют комплексы, окрашенные в различные цвета в зависимости от структуры (от зеленого до коричневого цвета);

•борно-лимонная реакция (реакция Вильсона) - 5- гидроксифлавоны и 5-гидроксифлавонолы взаимодействуют с борной кислотой в присутствии лимонной (или щавелевой), образуя комплекс ярко-желтого окрашивания с желто-зеленой флуоресценцией в УФсвете (образование батохромного комплекса).

Если флавонол или флавон не содержит гидроксил в 5 положении, то реакция протекает за счет гидроксила 3 положения;

OH

HO O

OH

OH

OH

OO

B

OO

OO

•реакция с треххлористой сурьмой - 5-гидроксифлавоны и 5- гидроксифлавонолы, взаимодействуя с треххлористой сурьмой, образуют комплексные соединения, окрашенные в желтый или красный цвет;

OH

HO O

OH

OH

OH

OO

Sb

Cl  Cl

Cl

• многие флавоноиды дают окрашенные комплексы желтого цвета и желто-зеленую флуоресценцию с 5% спиртовым раствором

алюминия хлорида, с 2% спиртовым раствором циркония хлорида.

Флавоноиды, имеющие две гидроксигруппы у С3 и С5, дают хелаты жёлтого цвета за счёт образования водородных связей между карбонильной и гидроксильными группами:

180

HO  O

O

OH

HO O

Al

Реакция с раствором алюминия хлорида довольно специфическая и часто используется в методиках количественного определения флавоноидов.

4. Флавоноиды со свободной 7-гидроксигруппой вступают в реакцию с солями диазония, образуя оранжевые или красные продукты азосочетания.

II. Реакции осаждения

Все флавоноиды с основным ацетатом свинца образуют осадки, окрашенные в ярко-желтый или красный цвет.

Средним ацетатом свинца осаждаются лишь флавоноиды, содержащие свободные орто-гидроксильные группы в 3', 4' -положениях кольца В.

III. Хроматография

Для обнаружения флавоноидов в растительном материале широко используется бумажная и тонкослойная хроматография. Обнаружение флавоноидов на хроматограммах проводят:

•по окраске пятен в видимом свете (антоцианы);

•по характеру свечения в УФ-свете: флавоны, флавонол-3-О- гликозиды, флаваноны и халконы обнаруживаются в виде темнокоричневых пятен, флавонолы и их 7-О-гликозиды - в виде желтых или желто-зеленых;

•по характеру свечения в УФ-свете после проявления 5%-ным спиртовым раствором хлорида алюминия и последующего прогревания хроматограммы при 105°С 2-3 мин: наблюдают пятна флавоноидов с интенсивной желтой и желто-зеленой флуоресценцией.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Для количественного определения флавоноидов в растительном сырье наибольшее распространение получили физико-химические методы, прежде всего ВЭЖХ (быстрота и точность определения), фотоколориметрия и спектрофотометрия.

181

1. Фотоколориметрический метод основан:

•на цветных реакциях комплексообразования с солями различных металлов (алюминия, циркония, хрома, сурьмы);

•на реакции с лимонно-борным реактивом;

•на реакции восстановления атомарным водородом в кислой среде в присутствии металлического магния или цинка.

2. Спектрофотометрический метод, основанный на способности флавоноидов поглощать свет в УФ-области спектра.

3. Хромато-спектрофотометрический метод - более совершенный метод количественного определения флавоноидов, используется в сочетании с хроматографией, что позволяет произвести очистку

иразделение суммы веществ на отдельные компоненты.

Реже используют:

4.Флюориметрический метод.

5.Полярографический метод.

6.Наличие фенольных гидроксилов, обуславливающих слабокислые свойства флавоноидов, позволяет использовать метод кис- лотно-основного титрования в неводных растворителях: диметилформамиде, диметилсульфоксиде, ацетоне.

ЗАГОТОВКА, СУШКА И ХРАНЕНИЕ СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ФЛАВОНОИДЫ

Заготовку надземных частей проводят в фазу бутонизации или начала цветения, подземных – в конце вегетации.

Корзинки василька синего собирают в период полного цветения, выщипывая краевые и срединные трубчатые цветки, цветоложе с оберткой отбрасывают.

Во избежание изменения (потери) синей окраски цветки сушат в защищенном от солнца месте, под навесами или на чердаках с хорошей вентиляцией. После сушки из сырья удаляют цветки, потерявшие естественную окраску.

Цветки (боярышника, пижмы, бессмертника) собирают в начале цветения.

Цветки боярышника собирают, когда часть их еще не раскрылась. Цветки, собранные в конце цветения, темнеют при сушке; в случае сбора бутонов сырье долго не сохнет и буреет. Период цветения составляет 3-4 дня.

Соцветия пижмы заготавливают в начале цветения, когда они еще имеют углубления по центру. Срезают корзинки и части сложных щитковидных соцветий с цветоносом длиной не более 4 см (считая от верхних корзинок).

182