начерт

.pdf

|

|

51 |

|

bi |

a1 |

У образующей при образо- |

|

a2 |

вании поверхности могут непре- |

||

|

|

ai рывно меняться как параметры |

|

b2 |

|

положения, так и параметры |

|

|

формы (сравните a1, a2, ..., ai ). |

||

b1 |

|

Различные элементы каркаса |

|

|

связывают между собой величи- |

||

|

|

||

A1 |

|

ной, называемой |

параметром |

A2 |

i |

каркаса. Каждому |

конкретному |

|

A |

параметру каркаса соответствует в |

|

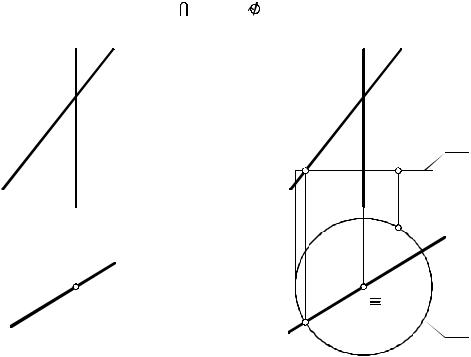

Рис. 6.1

пространстве конкретная по форме и положению линия каркаса

(образующая). Если параметр каркаса меняется непрерывно, то каркас поверхности непрерывен, а если дискретно, то каркас поверхности дискретен.

Различают полный непрерывный каркас поверхности - каркас, совокупность всех линий которого покрывает всю поверхность, и неполный непрерывный каркас поверхности - каркас, полностью заполняющий часть поверхности, которой принадлежит. Непрерывный каркас поверхности изобразить на чертеже нельзя принципиально, так как он состоит из бесконечного числа линий, а каждая линия на чертеже должна иметь определенную толщину. Поэтому на рис. 6.1 приведен дискретный каркас поверхности

, в то время как образующая a перемещается непрерывно.

, в то время как образующая a перемещается непрерывно.

При движении образующей a каждая её точка описывает в пространстве некоторую линию b (b1, b2, ..., bi, ...). Например, линия b1 на рис. 6.1 образуется перемещением точки A . Но тогда можно считать, что поверхность

образуется перемещением образующей a, которая при движении во всех своих положениях ai пересекает линии b, называемые направляющими линиями (направляющая линия поверхности - линия, которую при перемещении постоянно пересекает образующая поверхности).

образуется перемещением образующей a, которая при движении во всех своих положениях ai пересекает линии b, называемые направляющими линиями (направляющая линия поверхности - линия, которую при перемещении постоянно пересекает образующая поверхности).

Таким образом, на любой кинематической поверхности

мож- но выделить два семейства линий - подвижные линии семейства образующих a и неподвижные линии семейства направляющих b. Каждая линия одного семейства пересекает линии другого семейства, но никакие две линии одного семейства на пересекаются между собой. В свою очередь, через любую точку поверхности

мож- но выделить два семейства линий - подвижные линии семейства образующих a и неподвижные линии семейства направляющих b. Каждая линия одного семейства пересекает линии другого семейства, но никакие две линии одного семейства на пересекаются между собой. В свою очередь, через любую точку поверхности

52

можно провести линию семейства образующих и линию семейства направляющих. Поменяв местами линии семейств a и b, считая линии семейства a неподвижными направляющими, по которым скользят образующие семейства b, получим ту же поверхность

.

.

Дискретный каркас поверхности

может быть линейным и состоять из некоторого количества линий семейства a или b, либо может формироваться одновременно линиями обоих семейств, образующими на поверхности сетку (сетчатый каркас).

может быть линейным и состоять из некоторого количества линий семейства a или b, либо может формироваться одновременно линиями обоих семейств, образующими на поверхности сетку (сетчатый каркас).

Всякая поверхность несет на себе сколько угодно каркасов различных линий, так как образующая поверхности и закон её образования могут быть самыми разными. Из возможных способов образования поверхности выбирают такие, которые являются наиболее простыми и удобными для изображения или решения конкретной задачи.

На рис. 6.2 дано наглядное изображение отсека (части) конической поверхности вращения, ограниченного окружностями c1 и c2.

|

j |

t |

Эта поверхность может быть образована |

c1 |

|

вращением прямой t вокруг пересекающей её |

|

|

|

||

|

|

|

оси вращения j; перемещением окружности |

|

|

|

переменного радиуса, плоскость которой |

|

|

|

перпендикулярна оси j, а центр находится на |

|

|

|

ней (к семейству этой образующей относятся |

|

|

|

окружности c1 и c2); перемещением эллипса, |

|

|

|

гиперболы или параболы по определенным |

1 |

|

m |

законам, а также перемещением любой |

|

|

M |

линии, расположенной на поверхности. |

c2 |

|

|

Окружность m приведена на рис. 6.2 |

|

|

для иллюстрации решения основной пози- |

Рис. 6.2 |

ционной задачи - построения произвольной |

|

точки M на поверхности. |

||

|

В данном пособии будут рассмотрены линейчатые поверхности - плоскость, цилиндрическая, призматическая, коническая и пирамидальная поверхности, а также поверхности Каталана (цилиндроид, коноид и гиперболический параболоид); поверхности вращения, к которым отнесем линейчатые поверхности вращения (цилиндрическую, коническую, однополостный гиперболоид вращения); циклические поверхности вращения (только торы) и поверхность вращения общего вида; линейчатые винтовые поверхности - геликоиды.

53

Тот факт, что одна и та же поверхность может быть образована различным образом, делает классификацию поверхностей весьма условной. Так, упомянутая коническая поверхность вращения может быть отнесена и к линейчатым поверхностям, и к циклическим поверхностям (поверхностям, образованным перемещением окружности), и к поверхностям вращения.

6.2. Определитель поверхности

Поверхность считается закономерной при выполнении следующих условий: образующая и направляющие линии геометрически определены и заданы, а образование поверхности подчинено определенному закону. У закономерных поверхностей информация об образующей, изменении её формы при перемещении, взаиморасположении и форме направляющих и условиях перемещения образующей выражена аналитически или четко сформулирована словесно. Отсутствие хотя бы одного из указанных условий делает поверхность незакономерной. Обычно информация о незакономерных поверхностях задается графически или в словесной форме.

Согласно кинематическому способу образования поверхность, рассматриваемая как множество всех положений двигающейся образующей, определена, если в любой момент движения образующей известны её положение и форма. Это обстоятельство приводит к понятию определителя поверхности. Определитель поверхности - это совокупность геометрических образов и условий, позволяющих реализовать заданный закон образования поверхности (строить её образующую в любой момент перемещения) .

|

|

Так, определителем конической поверхнос- |

|

|

T |

ти вращения при образовании |

её вращением |

|

прямой t вокруг оси j является образующая t и |

||

a |

l1 |

||

|

ось j, а также уточняющее условие t j. |

||

|

l2 |

||

|

Коническая поверхность общего вида Ô |

||

|

li |

||

|

|

может быть образована перемещением прямой l |

|

|

|

по закону образования li T, li |

a, где T - точка, |

|

Рис. 6.3 |

a - кривая линия (рис. 6.3). Определителем |

|

|

поверхности Ô являются T и a. |

|

|

|

Часто для закономерных поверхностей используют формулу |

||

поверхности - специальным образом организованную знаковую запись, в которой указаны: вид образующей, определитель и закон образования поверхности. Формула поверхности имеет структуру:

54

Ô{ ... ( ... ) ( ... ) }.

обозначение |

образующая |

определитель |

закон образования |

|

поверхности |

поверхности |

поверхности |

поверхности |

|

Примеры формул: Ô{t(t,j; t |

j)(ti=t |

j)} |

- коническая поверх- |

|

ность вращения; |

{l(T,a)(li T, li a)} |

- коническая поверхность |

||

общего вида . |

|

|

|

|

6.3. Задание поверхности на чертеже

Поверхности в отличие от точек и линий в общем случае не задаются на чертеже своими проекциями - проекциями всех своих точек. Дело в том, что чертеж в общем определении есть некая конечная совокупность точек и линий, изображенных на плоскости. Но проекция поверхности представляет собой совокупность проекций всех её точек, являющуюся в общем случае бесконечным множеством точек, которое обычно на чертеже не задаётся непосредственно из-за бессмысленности этого.

Существует критерий заданности поверхности: поверхность задана на чертеже, если он содержит такие её элементы, которые позволяют точно или с достаточной степенью приближенности решать для поверхности основную позиционную задачу - однозначно строить любую точку поверхности и решать вопрос о принадлежности заданной точки данной поверхности .

В свою очередь, существует условие принадлежности точки поверхности: точка принадлежит поверхности, если она принадлежит одной из линий поверхности; сначала на поверхности строят линию, а затем на ней задают точку.

Таким образом, чертеж поверхности должен быть таким, чтобы на нем можно было выделять и строить линии и точки, принадлежащие поверхности. Тогда для того, чтобы задать поверхность, достаточно задать на чертеже один из её полных непрерывных каркасов, который полностью покрывает поверхность и целиком ей принадлежит. В этом случае через каждую точку поверхности проходит линия каркаса, что позволяет строить любую точку поверхности. Принципиально каркасами можно представлять любые поверхности, силовые поля, закономерные процессы и др.

Однако уже отмечалось, что полный непрерывный каркас

55

задать графически нельзя. Поэтому для задания поверхности на чертеже используют другие способы.

6.3.1. Задание поверхности элементарным чертежом

Элементарным чертежом поверхности называют двухкартинный чертеж её определителя.

Проекции элементов определителя являются чертежом поверхности только при условии, что закон её образования задан. Зная определитель и закон образования поверхности, принципиально можно строить проекции образующей линии в любой момент её движения и, следовательно, реализовать критерий заданности поверхности, строя на чертеже проекции любой её точки. Элементарный чертеж поверхности - обратимый и метрически определенный чертеж, позволяющий решать любую задачу с поверхностью.

На рис. 6.4 задан элементарный чертеж конической поверх-

ности вращения Ô{t(t,t,j;t j)(ti =t |

j)} (заданы t и j). Покажем, как |

||

j2 |

t2 |

j2 |

t2 |

12 |

|

|

m2 |

|

|

M2 |

|

|

|

|

M1 t |

t1 |

|

|

1 |

|

|

|

|

j1 |

j |

1 |

Cm |

|

|

1 |

|

11 |

|

|

m1 |

|

|

|

|

Рис. 6.4 |

Рис. 6.5 |

||

на элементарном чертеже решается ОПЗ, построив проекции произвольной точки M конической поверхности вращения (рис. 6.5).

Нетрудно представить, что плоскости, перпендикулярные оси вращения, пересекают коническую поверхность вращения по окружностям. Эти окружности, принадлежащие рассматриваемой поверхности, удобно использовать для построения точек на ней (подробнее см. раздел 7.2.1). Поэтому точку на конической поверхности задают

56

с помощью окружности m (рис. 6.2 и 6.5), проецирующуюся на плоскость Ï1 в окружность, а на плоскость Ï2 - в отрезок прямой. Задача решалась согласно ПА:

. m

. m  Ô - строят произвольную окружность на поверхности Ô.

Ô - строят произвольную окружность на поверхности Ô.

. M

. M  m - произвольную точку M

m - произвольную точку M Ô берут на окружности m.

Ô берут на окружности m.

ГА построения проекций точки M (рис. 6.5):

1. |

11 |

t1 |

} |

- на проекциях t и t |

2 |

образующей t берут проек- |

|

|

|

1 |

|

||

2. |

12 |

t2 |

ции 11 и 12 произвольной точки 1. |

|||

3.m1  11, Cm1

11, Cm1  j1 - через точку 11 из центра j1 проводят окружность m1.

j1 - через точку 11 из центра j1 проводят окружность m1.

4.m2  12, m2

12, m2 j2 - через точку 12 перпендикулярно j2 проводят

j2 - через точку 12 перпендикулярно j2 проводят

|

|

отрезок m2, в который проецируется на Ï2 окружность m. |

5. |

M1 |

m1 - на окружности m1 берут проекцию M1 произвольной |

6. |

|

точки M. |

M2 |

m2 - на отрезке m2 находят проекцию M2 точки M. |

|

|

Заметим, что задача имеет бесконечное множество решений. |

|

6.3.2. Задание поверхности основным чертежом

Элементарный чертеж поверхности - самый простой по исполнению её чертеж. Но он обладает плохой наглядностью: по нему достаточно сложно представить форму заданной поверхности, особенно начинающим изучать НГ. Более наглядным является основной чертеж поверхности.

Основным чертежом поверхности или её отсека (отсек поверхности - часть поверхности) называют элементарный чертеж поверхности, дополненный проекциями контурных линий.

К контурным линиям поверхности и её отсека относят: линии точек касания поверхности проецирующими лучами; линии обреза или границы поверхности; ребра многогранных поверхностей (призматических и пирамидальных); линии пересечения поверхностей (для составных поверхностей) и т. д. Контурные линии принадлежат самой поверхности, а на чертеже даются их проекции.

Для гладкой поверхности линия точек касания поверхности проецирующими лучами является линией видимости, лежащей на поверхности и отделяющей её видимую часть от невидимой. Линия видимости g образована множеством точек касания поверхности Ô проецирующими относительно ПП Ïn лучами si (рис. 6.6).

g

gn

Рис. 6.6

57 |

|

Ô |

Из множества контурных |

|

линий выделяют крайние кон- |

|

турные линии - это контурные |

|

линии или их части, все точки |

i |

которых обладают свойством: |

s |

проецирующий луч, проведен- |

|

ный через точку линии, не имеет |

|

больше общих точек с поверх- |

|

ностью (исключение - конкури- |

|

рующие контурные линии). |

Линия видимости является крайней контурной линией гладкой поверхности (линия g на рис. 6.6) или составной частью крайних контурных линий поверхности. Какие контурные линии поверхности являются крайними, а также положение и форма линии видимости зависит от направления взгляда (проецирования).

На рис. 6.7 приведен основной чертеж отсека конической поверхности вращения, наглядное изображение которого показано на рис. 6.2. Контурными линиями отсека относительно Ï1 являются линии c1, c2, относительно Ï2 - линии c1 , c2, g1 , g2, где g1 и g2 - линии точек касания поверхности проецирующими лучами,

j2

c12

g21 g22

|

|

M2 |

m2 |

|

|

|

|

|

t2 |

|

c2 |

c11 |

|

2 |

|

M1 |

|

||

|

|

1 |

m1 |

|

|

|

|

|

|

j1 |

|

g11 g12 |

|

|

c12 |

t1 M1

Рис. 6.7

перпендикулярными Ï2. Линии c1 , c2, g1 , g2 - крайние контурные относительно Ï2 (c1 и c2- конкурирующие линии: их видимые передние половины на Ï2 конкурируют с невидимыми задними), а линия c2- крайняя контурная относительно Ï1 .

Крайние контурные линии всегда видны.

Проекции крайних контурных линий образуют очерк поверхности. Очерк поверхности - замкнутая линия на чертеже.

Поверхность рассматривается как тончайшая непрозрачная оболочка.

58

Точки на поверхности строят одинаково, не зависимо от того, задана она основным чертежом или элементарным. На рис. 6.7 проекцией M2 была задана точка M Ô. Проекция M1 точки M строилась с помощью окружности m. Оказалось, что проекцией M2 на поверхности заданы две точки, одна из которых определяется проекциями M1 и M2, а вторая - M11 и M2 . Относительно Ï2 видимой является первая точка, расположенная в передней части поверхности.

Ô. Проекция M1 точки M строилась с помощью окружности m. Оказалось, что проекцией M2 на поверхности заданы две точки, одна из которых определяется проекциями M1 и M2, а вторая - M11 и M2 . Относительно Ï2 видимой является первая точка, расположенная в передней части поверхности.

Элементарным и основным чертежами обычно задают закономерные поверхности.

|

6.3.3. Задание поверхности дискретным каркасом |

|||

|

j2 |

На рис. 6.8 тот же отсек конической |

||

|

c21 |

поверхности вращения задан дискретным |

||

|

каркасом, элементами которого являются |

|||

|

|

концентрические окружности |

c1 , c 2 , ..., |

|

|

|

задаваемые на чертеже своими проек- |

||

|

|

циями. |

|

|

|

|

Обычно закономерные |

поверхности |

|

|

|

таким способом не задаются, поскольку |

||

|

c2 |

поверхность, задаваемая дискретным кар- |

||

c11 |

2 |

касом, не вполне определена: поверхности |

||

|

могут иметь один и тот же дискретный |

|||

|

|

каркас, но несколько отличаться друг от |

||

|

|

друга, а точки таких поверхностей, не |

||

|

|

лежащие на линиях каркаса, строятся |

||

|

|

приближенно. |

|

|

j1 |

2 |

А вот незакономерные поверхности, |

||

называемые иногда каркасными, графичес- |

||||

|

c1 |

|||

|

Рис. 6.8 |

кими или нерегулярными, можно задать на |

||

|

чертеже только дискретным |

каркасом - |

||

некоторым числом принадлежащих им линий. Часто элементами каркаса являются плоские кривые, расположенные в плоскостях, параллельных друг другу. Для более точного задания нерегулярной поверхности, её каркас задают двумя семействами линий, образующих на поверхности сеть.

Примерами поверхностей, задаваемых каркасами, являются поверхности корпусов судов, летательных аппаратов, автомобилей и т. д. К каркасным поверхностям относятся и топографические

59

поверхности, раскрывающие рельеф земной коры и рассматриваемые во второй части курса.

Часто при изготовлении различных сооружений дискретным каркасом задают некоторые поверхности . Например, при постройке крыши сначала выполняют её каркас - обрешетку, которую затем покрывают кровельным материалом.

Л Е К Ц И Я 7

ПОВЕРХНОСТИ (продолжение) 7.1. Линейчатые поверхности

7.1.1. Общие замечания

|

|

К линейчатым поверхностям относят поверхности, которые |

могут быть образованы перемещением прямой линии. |

||

|

|

Точку M на линейчатой поверхности Ô удобно строить с по- |

мощью её образующих - прямых линий l согласно ПА: |

||

. |

l |

Ô- по закону образования поверхности строят её образующую. |

. |

M |

l - точку поверхности берут (ищут) на этой образующей. |

7.1.2. Цилиндрическая и призматическая поверхности

Формула цилиндрической поверхности имеет вид:

|

Ô{ l (a, l)(li |

a, li l)}. |

|

Когда a - |

кривая линия, формула представляет цилиндричес- |

||

кую поверхность; когда |

a - ломаная линия, - призматическую ( в |

||

обоих случаях направляющая a |

и образующая l не лежат в од- |

||

ной плоскости); |

когда |

a - прямая линия, формула представляет |

|

плоскость. |

|

|

|

На рис. 7.1 приведен элементарный чертеж цилиндрической поверхности общего вида (изображены только проекции элементов её определителя), а на рис. 7.2 - основной чертеж отсека той же поверхности. Линии a, a1, l1 и l2 - линии обреза, а линия g - линия, по которой поверхности касаются проецирующие лучи, перпендику-

лярные и Ï1, и Ï2 .

Аналогично на рис. 7.3 приведен элементарный чертеж призматической поверхности, на рис. 7.4 - основной чертеж её

отсека. Контурными линиями отсека являются ломаные a и a1 (границы отсека) и ребра l1, l2, l3.

l2

a2

l1

a1

Рис. 7.1

l2

A2

B2

B2

D2

D1

D1

A1  B1

B1

l1

60

l2 l12

g2 |

1 |

|

a2 |

l22

a2

a11

g1

l21

l21

l1  l11

l11

a1

Рис. 7.2

l12 |

|

a12 |

|

l2 |

|

|

|

A2 |

|

l22 |

l23 |

|

|

||

|

|

B2 |

|

D2 |

|

a2 |

|

|

|

|

|

D1 |

l21 |

a1 |

|

|

|

|

|

A1 |

|

B1 |

l13 |

l11 |

|

||

|

|

|

|

l1 |

|

a11 |

|

Рис. 7.3 |

Рис. 7.4 |