Методические_указания__

.pdf

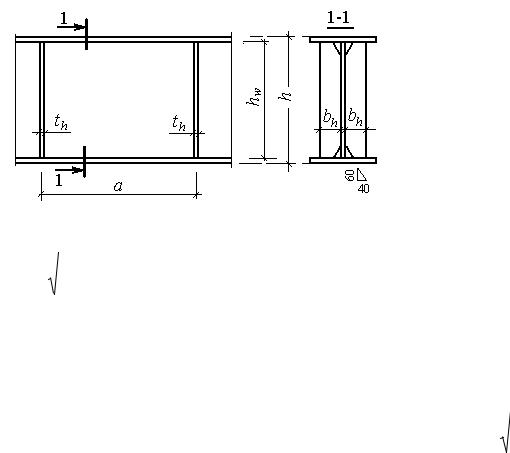

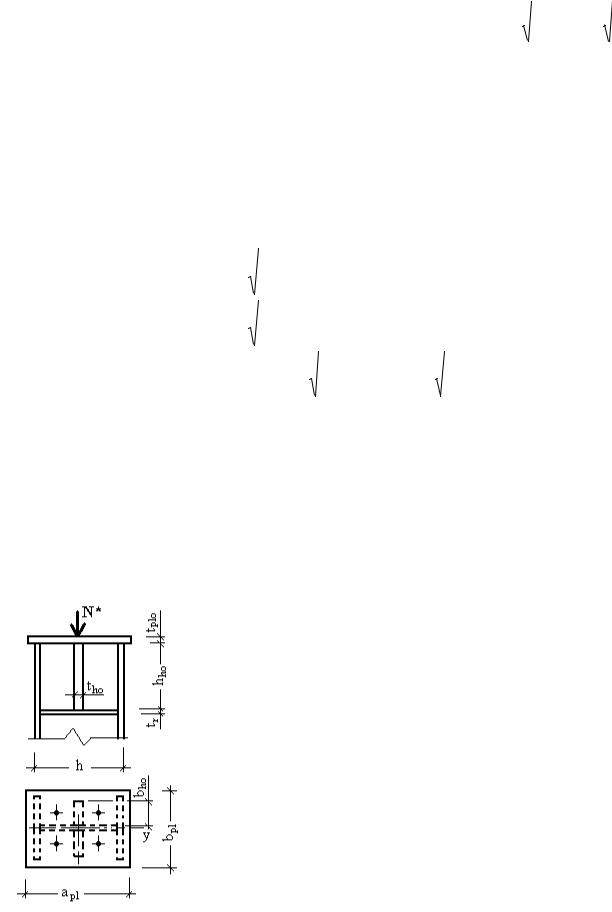

Рис. 6. Промежуточные ребра жесткости главной балки

|

h |

|

Ry |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

При гибкости стенки red |

w |

|

|

|

3,2 промежуточные ребра жесткости требуются всегда (даже при отсутствии |

|||||||||

|

|

|||||||||||||

w |

tw |

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

больших местных сосредоточенных нагрузок). При этом расстояние между ними (размер а) не должно превышать |

2 hw . |

|||||||||||||

Если red ≤ 3,2 , то предельное расстояние между ребрами равно |

2,5 h . |

|

|

|

||||||||||

w |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

w |

|

|

|

|

Ширина ребер, мм, принимается большей из двух: b* |

hw |

|

40 |

и b** 20 2 (1,5 d ) , где d – диаметр болтов, |

||||||||||

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

h |

30 |

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

мм, крепления вспомогательных балок. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Толщина ребер жесткости принимается не менее толщины стенки вспомогательной балки, не менее th 2 bh |

Ry |

|

и |

|||||||||||

|

|

|||||||||||||

E |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

всоответствии с ГОСТ 19903-74*.

Кстенке балки ребра привариваются двухсторонними угловыми швами с минимальным катетом [2].

|

|

2.2.6. Проверки прочности, жесткости и устойчивости балки |

и ее элементов |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Для |

выполнения |

|

проверок |

подобранных размеров элементов поперечных сечений балки |

необходимо определить их |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

геометрические характеристики для средней (основной) и приопорных (с измененным сечением) |

частей (см. рис. 4): |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- площадь поперечного сечения средней части, см2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A 2 b f t f tw hw ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

- момент инерции поперечного сечения средней части, см4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

h3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

hf |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

w |

w |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

J |

|

|

2 (b f |

|

t f ) |

|

|

; |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

- момент сопротивления поперечного сечения средней части, см3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

W |

|

J 2 |

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- площадь поперечного сечения зауженной части, см2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ax 2 bx |

t |

f |

t |

w |

h |

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

|

w |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

- момент инерции поперечного сечения зауженной части, см4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

h3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

h f |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

w |

w |

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

J |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

(b f |

t f |

) |

|

|

; |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

- момент сопротивления поперечного сечения зауженной части, см3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

W x |

|

J x |

2 |

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

- статический момент зауженного пояса относительно нейтральной оси, см3 S x |

b x t |

|

|

h f |

|

; |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

f |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

f |

2 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

- статический |

|

момент |

|

|

полусечения |

|

|

зауженной |

|

части |

относительно |

нейтральной оси |

сечения, см3 |

|||||||||||||||||||||||||||||

S x b x t |

|

|

h f |

|

t |

w |

h |

w |

|

h |

w |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

f |

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Проверка прочности балки в месте действия максимального изгибающего момента |

M mbgax (в нашем случае в этом месте |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

отсутствует поперечная сила, а |

к поясам не прикладываются сосредоточенные силы) проверяется формулой |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 |

|

max |

|

M bg |

|

100 |

Ry |

c , |

max |

|

|||||

|

|

|

|

|

||

|

|

c1 |

W |

|

|

|

где c1 – определяется по табл. 66 [2].

Примечание: При наличии в сечении с максимальным изгибающим моментом поперечной силы (и (или) сосредоточенной силы, приложенной к поясу) необходимо обратиться к [1, 2, 7, 10].

Проверка прочности балки на срез в месте действия максимальной поперечной силы (у опоры) выполняется при соблюдении условия

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

max |

Qbg |

|

|

S x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

max |

|

|

|

Rs c . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

J x t |

w |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Проверка прочности балки в месте изменения ее сечения |

|

|

определяется приведенными напряжениями в крайних точках |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

сечения стенки и выполняется по формуле |

|

|

|

x |

|

|

|

2 |

3 2 1,15 R |

y |

|

c |

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ef |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

где |

|

x |

- нормальное напряжение, кН/см2, |

в крайних точках сечения стенки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

100 M x |

|

|

hw |

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

J x |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

x |

- среднее по высоте стенки касательное напряжение в ней, кН/см2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

Qx |

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hw |

tw |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

Проверка жесткости балки выполняется формулой |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

100 M mbgax,n |

lbg2 |

f |

lbg |

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

max |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9,6 E J |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

no |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

здесь |

lbg - принимается в см, а величины и no |

- определяются по табл. 3 |

и 2 |

настоящих указаний соответственно. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Проверка общей устойчивости балки необходима, если на ее верхний пояс не опирается (а значит и не крепится) настил. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Выполняется она по формуле |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

lbgef |

|

|

|

|

|

b f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b f |

|

|

|

b f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,41 |

|

0,0032 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,73 |

0,016 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b f |

|

|

|

|

|

|

t f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t f |

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

Ry |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

где |

l ef |

- свободная |

(в горизонтальной плоскости) |

длина балки. В нашем случае (если настил приподнят над главной |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

bg |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

балкой) |

- |

|

l ef |

l |

bn |

|

(или |

l ef |

шагу вспомогательных балок). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

bg |

|

|

|

|

bg |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Местная |

|

устойчивость |

сжатого |

пояса |

|

сварной |

|

|

|

балки |

|

считается обеспеченной, |

если |

|

соблюдается условие |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

b f |

|

|

b f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

t f |

|

|

t f |

|

|

|

|

Ry |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При отсутствии сосредоточенных сил, приложенных к верхнему поясу балки (в нашем случае |

вспомогательные балки |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

крепятся к ребрам жесткости, поэтому это условие соблюдается), |

и выполнении условия |

|

ef |

|

|

|

h |

w |

|

Ry |

|

3,5 , местная |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

w |

|

|

|

tw |

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

устойчивость стенки считается обеспеченной. Если это условие не выполняется, то необходима проверка местной устойчивости всех отсеков стенки по формуле

мое

w

|

|

|

2 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

w |

|

|

|

w |

|

|

|

|

, |

|

|

|

|

c |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cr |

|

cr |

|

|

|

|

||||

где w - среднее на длине расчетного отсека (а*) сжимающее напряжение в стенке (вблизи верхнего пояса), принимае-

равным |

|

|

100 M * |

|

hw |

; |

w |

|

|

||||

|

|

J * |

2 |

|

||

|

|

|

|

|||

w - среднее на длине расчетного отсека (а*) и по его высоте касательное напряжение в стенке, принимаемое равным

|

Q * |

; |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

tw hw |

|

|

|

|

а* - длина расчетного отсека стенки, принимаемая равной: a* a при |

a hw и |

a* hw при |

a hw ; |

||

M * - средний на длине расчетного отсека изгибающий момент в балке, кНм; |

|

|

|||

12

Q * - средняя на длине расчетного отсека перерезывающая сила в балке, кН;

J * - момент инерции поперечного сечения балки в расчетном отсеке, см4;

cr - критическое сжимающее напряжение в стенке балки |

|

|

|

|

ccr |

Ry |

|

; |

|

|||||||

|

cr |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ef 2 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

w |

|

|

|

cr - критическое касательное напряжение в стенке балки, |

|

равное |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

0,76 |

|

|

|

Rs |

|

|

|

||||

|

cr |

10,3 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

; |

||

|

|

|

2 |

|

|

2 |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

mw in |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

ccr - коэффициент, принимаемый равным 35,5 при непрерывном опирании настила на балку и 30,0 - в случае, если на-

стил рабочей площадки к балке не крепится (т.е. на нее не опирается);- отношение большей стороны отсека к меньшей (здесь за стороны пластики или отсека стенки принимаются разме-

ры а и hw, из которых меньшую обозначим величиной d);

m in - минимальная гибкость отсека стенки |

min |

d |

|

|

Ry |

|

. |

|

|

||||||

w |

w |

tw |

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

Вкурсовом проекте (при необходимости) достаточно проверить устойчивость одного отсека стенки – отсека, в котором выполнено изменение сечения поясов.

Согласно [2] балка считается запроектированной правильно, если по условиям прочности, жесткости и устойчивости левые части неравенств (условий) отклоняются (и только в меньшую сторону) от правых не более, чем на 5 %.

Вслучае невыполнения какого-либо условия необходимо ввести коррективы в размеры сечения и проверки повторить. Нежелательным считается и существенное (в курсовом проекте более 20 %) отклонение в сторону запаса левых частей

всех перечисленных условий. В этом случае также следует скорректировать сечение и проверки повторить.

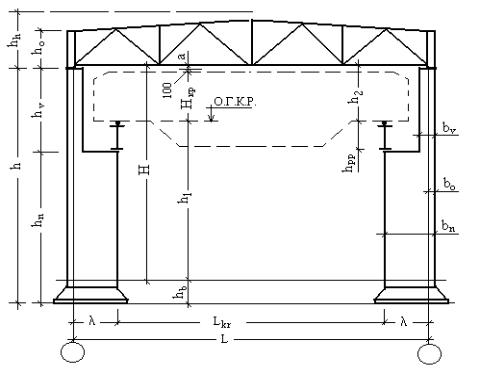

2.3.Расчет колонны сплошного сечения

Всоответствии с заданием на проектирование необходимо рассчитать промежуточную колонну рабочей площадки сплошного сечения. Расчет колонны включает назначение расчетной схемы (способов закрепления концов колонны с последующим их обеспечением), подбор сечения стержня, конструирование и расчет базы и оголовка.

2.3.1. Расчетная схема. Усилия

Наиболее часто колонны рабочей площадки представляются центрально сжатым стержнем, с шарнирно закрепленными концами ( x y 1), устойчивость положения (или неизменяемость) которого обеспечивается системой связей и

анкерных болтов.

Расчетные длины колонны принимаются одинаковыми, равными ее высоте

|

|

lef , x lef , y |

lef H H , |

|

|

|

||||||||||

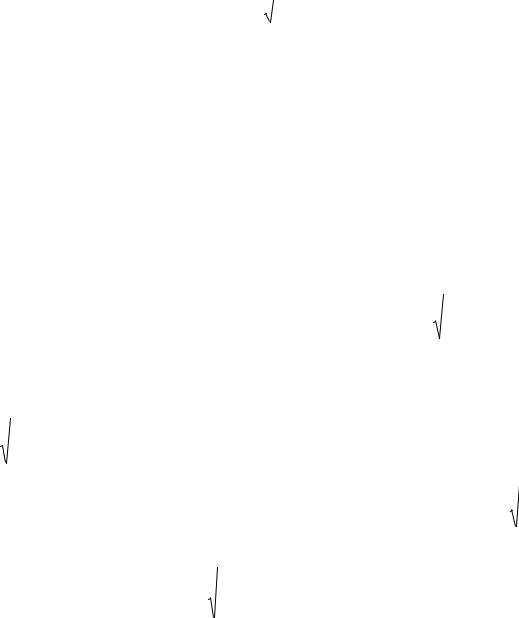

где Н – высота колонны, м (рис. 7), H hns |

(h ah |

tn ) hbz ; |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

hns |

- отметка верха настила, м (приведена в задании на проектирование); |

|||||||||||||

|

|

h ah |

tn - высота балочной клетки, м (в нашем случае она складывается из |

|||||||||||||

высоты главной балки, размера выступа ее опорного ребра и толщины настила); |

||||||||||||||||

|

|

hbz |

- глубина заделки колонны под пол (обычно она принимается несколько |

|||||||||||||

больше высоты базы и принимается в пределах 400…600 мм). |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

Рис. 7. |

К определению |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

высоты сечения |

|

|

|

|

|

Расчетное усилие в колонне, кН, |

принима- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ется равным N N * Gk , |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

где |

N* - расчетное продольное усилие в верхнем сечении промежуточной ко- |

|||||||||||||

лонны, кН, на которую опираются две промежуточные главные балки |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N* 2 Q bg |

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m ax |

|

|

|

|

Gk |

|

|

– |

ориентировочный |

вес, |

кН, |

промежуточной |

колонны |

||||||

G |

|

|

|

100 N * |

H |

|

|

|

|

; |

|

|

|

|

||

k |

|

|

k |

st |

|

|

|

|

||||||||

|

|

Ry c |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

R |

y |

- расчетное сопротивление листовой стали, кН/см2, из которой выполня- |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ется колонна;

13

- коэффициент продольного изгиба центрально сжатого стержня, определяемый по [1, 2, 7] в зависимости от задавае-

мой гибкости z : z = 50…80 для низких колонн (Н = 6…8 м) и z = 90…110 - для высоких (более 10 м);

k - конструктивный коэффициент, учитывающий вес дополнительных деталей колонны. Он принимается в пределах

1,2…1,3;

|

|

- объемный вес стали |

|

78,5 10 6 |

кН |

. |

st |

st |

|

||||

|

|

|

см3 |

|||

|

|

|

|

|

||

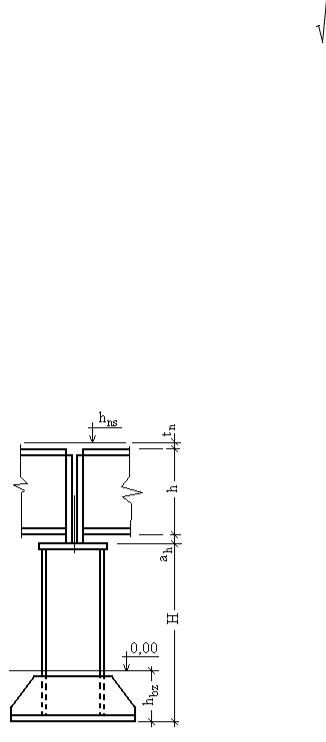

2.3.2. Подбор сечения стержня колонны

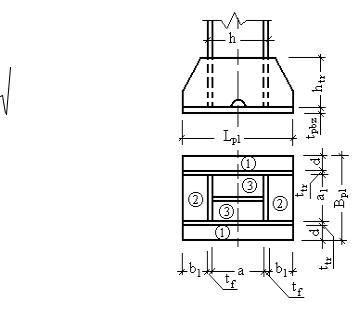

Подбор сечения сплошной колонны заключается в определении габаритных размеров ее поперечного сечения (размеры bf и h, см рис. 8), его требуемой площади, назначении толщин стенки tw и полок tf при заданной гибкости стержня и с учетом требований обеспечения местной устойчивости элементов.

Сечение колонн рабочей площадки принимаем двутавровым с ориентировочными (или предварительными) габаритны-

ми размерами, |

обеспечивающими |

|

заданную гибкость |

|

, |

b* |

|

|

lef , y |

|

|

и |

|

h* |

lef , x |

|

b* |

и требуемой по проч- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

z |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

0,24 |

z |

|

|

|

|

|

0,42 z |

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

ности площадью |

|

A* |

|

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

red |

|

|

Ry |

|

|

c |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

Для обеспечения местной устойчивости стенки ее толщина (при |

hw h ) |

|

принимается не |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

менее |

|

t * |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h |

w |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

при |

|

|

|

|

|

|

|

Ry |

2,0 |

|

и |

не |

менее |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z,red |

z |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

w |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

(1,3 0,15 2 |

|

) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z,red |

|

|

|

|

|

Ry |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

t * |

|

|

|

|

|

|

hw |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

при |

|

|

|

2 . Окончательная толщина стенки tw |

принимает- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z ,red |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

w |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 8. Поперечное |

||||||||||

|

|

(1,2 0,35 z,red ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сечение стержня сплошной |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

Ry |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

колонны |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ся по ГОСТ 19903-74* (с округлением в большую сторону). Ориентировочную |

|

площадь сечения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

одного пояса |

(из |

|

условия прочности стержня колонны при заданной выше гибкости |

и |

при hw h ) определяем по фор- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

A*f ,red |

|

|

A* |

|

h |

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A*f ,red >> 0, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

муле |

|

red |

|

|

|

w |

|

|

|

w |

. |

|

|

Если |

то определяем требуемые |

|

из условия прочности стержня размеры се- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b f |

|

0,72 0,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

чения пояса. |

Обеспечивая его местную устойчивость соблюдением условия |

|

|

|

E |

|

и принимая во |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

t f |

z,red |

|

Ry |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

внимание, что b |

|

t |

|

A* |

, |

получим |

|

требуемую толщину пояса t* |

|

|

|

|

A*f ,red |

|

|

|

|

|

|

|

. |

Округлив ее |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

f |

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f ,red |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(0,72 |

0,2 z,red ) |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ry |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

( t f |

) |

до ближайшего большего размера |

по ГОСТ 19903-74* определяем требуемую |

прочностью колонны |

ширину пояса |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

A* |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

b** |

|

|

f ,red |

. |

В случае, |

если b** |

b* |

, |

назначаем окончательную ширину пояса b** |

b |

|

b* |

с округлением до раз- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

f |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

f |

|

|

t f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

|

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мера, кратного 20 мм, в большую сторону, а при большом количестве изготовляемых колонн (более нескольких десятков) ширину пояса (как и высоту стенки) необходимо увязать с шириной листа по ГОСТ.

В случае, если A*f ,red 0, а также, если b*f* b*f , необходимо скорректировать заданную гибкость, увеличив ее

(при этом необходимо помнить, что предельная гибкость колонн lim = 120), и подбор сечения повторить.

Примечание: В случае, если корректировка требуемых результатов не дает, необходимо с руководителем проектирования решить вопрос о переходе на сечение со стенкой, теряющей свою местную устойчивость или на сквозное сечение.

Пояса со стенкой в колонне свариваются двухсторонними угловыми швами с минимальным катетом шва (см. [2]).

2.3.3. Проверки жесткости, общей и местной устойчивости колонны и ее элементов

Необходимые для расчетов геометрические характеристики сечения:

- площадь сечения, см2 A 2 b |

f |

t |

f |

t |

w |

h |

w |

; |

|

|

|

|

|

14

- момент инерции относительно оси х, см4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

w |

h3 |

|

|

|

|

|

|

h f |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

J |

|

|

|

|

|

|

|

w |

2 (b |

|

t |

|

) |

|

|

|

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

b3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

- момент инерции относительно оси у, см4 |

J |

|

2 |

|

|

f |

f |

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

y |

|

|

|

12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

J y |

|

|

|

|

- радиусы инерции сечения относительно осей х и у, |

|

см, соответственно равны |

i |

|

|

|

|

|

J |

x |

; |

i |

|

|

|

. |

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

x |

|

|

A |

y |

|

A |

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Действительные гибкости стержня колонны относительно осей равны |

|

|

|

|

lef , x |

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

lef , y |

|

|

|

. Если |

|||||||||||||||||||||

|

x |

|

ix |

|

|

lim |

|

y |

i y |

|

lim |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

они не превышают предельной величины ( lim = 120), то жесткость колонны считается обеспеченной. |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Далее по большей гибкости стержня ( y ) |

|

по |

|

[1, 2, 7] определяем коэффициент продольного изгиба |

(стержень |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

колонны считаем центрально сжатым) и проверяем его общую устойчивость |

N |

|

|

Ry |

c . |

|

При значительном от- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

A |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|