- •2. Линзы. Вывод формулы линзы. Построение изображений в линзе. Линзы

- •Вывод формулы линзы

- •Построение изображений в линзе

- •3.Интерференция света. Амплитуда при интерференции. Расчет интерференционной картины в опыте Юнга.

- •4. Пространственная и временная когерентность. Оценить радиус когерентности солнечного света близи поверхности Земли. Радиус Солнца равен; среднее расстояние до Земли.

- •6.Интерференция в тонких пленках.

- •7. Явление полного внутреннего отражения. Световоды.

- •8.Применение интерференции. Интерферометр Майкельсона.

- •9. Применение интерференции. Интерферометр Фабри-Перо.

- •10. Просветление оптики.

- •10. Метод зеркал Френеля для наблюдения итнтерференции света. Расчёт интерференционной картины.

- •Бизеркало Френеля

- •12.Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии и круглом диске. Графическое решение.

- •13.Дифракция на одной щели. Как влияет на дифракцию Фраунгофера от одной щели увеличение длины волны и ширины щели?

- •16.Дифракция рентгеновских лучей. Условия Вульфа-Брэггов.

- •17. Физические принципы получения и восстановления голограммы.

- •18. Поляризация при отражении и преломлении. Формулы Френеля.

- •19. Двойное лучепреломление. Его объяснение. Нарисуйте ход луча в двоякопреломляющем одноосном кристаллею. Поляризация при двойном лучепреломлении.

- •20. Интерференция поляризованных лучей.

- •Xод луча при нормальном и наклонном падении.

- •22. Анализ поляризованного света. Закон Малюса.

- •23. Искусственное двойное лучепреломление. Эффект Керра. Оптический метод определения напряжений в образце.

- •24. Вращение плоскости поляризации. Поляриметр-сахариметр.

- •25.Рассеяние света. Степень поляризации рассеянного света.

- •26. Дисперсия света. Электронная теория дисперсии. Ход белого луча в призме. Вывод формулы для угла отклонения лучей призмой.

- •27. Излучение Вавилова – Черенкова.

- •28. Эффект Доплера в оптике.

- •29. Тепловое излучение.

- •31. Вывод законов теплового излучения (законов Вина, Стефана-Больцмана) из формулы Планка.

- •32. Оптическая пирометрия. Пирометр с исчезающей нитью.

- •34. Фотоэффект. Законы ф-та. Объяснение ф-та. Зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света.

- •35. Фотоэффект.

- •36. Противоречие законов фотоэффекта з-нам классической физики. Ур-е Эйнштейна для ф-та. Внутренний ф-т. Применение ф-та.

- •37. Эффект Комптона.

- •38. Давление света. Вывод формулы для давления света на основе фотонных представлений о свете.

- •39. Тормозное рентгеновское излучение. График зависимости интенсивности от напряжения на лучевой трубке.

- •41. Дискретность квантовых состояний, опыт Франка и Герца, интерпретация опыта; квантовые переходы, коэффициенты Эйнштейна для квантовых переходов. Связь между ними.

- •42. Ядерная модель атома.

- •43. Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору. Расчет энергетических состояний атома водорода с точки зрения теории Бора.

- •44. Пользуясь соотношением неопределённости Гейзенберга, оценить минимальную энергию электрона в атоме водорода.

- •46. Спектры щелочных элементов. Дуплетная структура спектров щелочных элементов.

- •47. Опыт Штерна и Герлаха.

- •48. Эффект Зеемана.

- •49. Застройка электронных оболочек. Периодическая система элементов Менделеева.

- •50. Характеристическое рентгеновское излучение. Закон Мозли. Дублетный характер рентгеновских спектров.

- •51. Молекулярные спектры.

- •52.Комбинационное рассеяние света.

- •53.Люминисценция. Определение. Правило Стокса.

- •54. Оптические квантовые генераторы. Свойства лазерного излучения.

- •2. Свойства лазерного излучения.

- •56. Нелинейная оптика.

- •57. Атомное ядро: состав, характеристики, модели, ядерные силы. Масса. Размеры ядер.

- •59. Ядерные реакции.

- •62. Фундаментальное взаимодействия. Элементарные частицы, их классификация, методы решения. Законы сохранения в физике элементарных частиц.

- •63.Космическое излучение.

- •61. Ядерный магн. Резонанс.

53.Люминисценция. Определение. Правило Стокса.

В природе давно известно излучение, отличное по своему характеру от всех известных видов излучения (теплового излучения, отражения, рассеяния света и т. д.). Этим излучением является люминесцентное излучение, примерами которого может служить свечение тел при облучении их видимым, ультрафиолетовым и рентгеновским излучением, -излучением и т. д. Вещества, способные под действием различного рода возбуждений светиться, получили название люминофоров.

Люминесценция—неравновесное излучение, избыточное при данной температуре над тепловым излучением тела и имеющее длительность, большую периода световых колебаний. Первая часть этого определения приводит к выводу, что люминесценция не является тепловым излучением, поскольку любое тело при температуре выше 0 К излучает электромагнитные волны, а такое излучение является тепловым. Вторая часть показывает, что люминесценция не является таким видом свечения, как отражение и рассеяние света, тормозное получение заряженных частиц и т. д. Период световых колебаний составляет примерно 10-15с, поэтому длительность, по которой свечение можно отнести к люминесценции, больше—примерно 10-10с. Признак длительности свечения дает возможность отличить люминесценцию от других неравновесных процессов.

В зависимости от способа возбуждения различают: фотолюминесценцию (под действием света), рентгенолюминесценцию (под действием рентгеновского излучения), катодолюминесценцию (под действием электронов), электролюминесценцию (под действием электрического поля), радиолюминесценцию (при возбуждении ядерным излучением), хемилюминесценцию (при химических превращениях), триболюминесценцию (при тастирании и складывании некоторых кристаллов). По длительности свечения условно различают: флуоресценцию (t10-8с) и фосфоресценцию—свечение, продолжающееся заметный промежуток времени после прекращения возбуждения.

Первое количественное исследование люминесценции проведено более ста лет назад

Дж. Стоксом, сформулировавшим в 1852 г. следующее правило: длина волны люминесцентного излучения всегда больше длины волны света, возбудившего его. С квантовой точки зрения правило Стокса означает, что энергия h падающего фотона частично расходуется на какие-то неоптические процессы, т. е.

h= hлюм+Е,

откуда люм или люм, что и следует из сформулированного правила.

54. Оптические квантовые генераторы. Свойства лазерного излучения.

1.Оптические квантовые генераторы.

Для источников света, традиционных в обл. спектра, хар-на не когерентность излучения.

В начале 60-х годов были созданы источники света иного типа - оптические квантовые генераторы (лазеры). В противоположность некогерентным источникам, эл.-маг. волны зарождаются в различных частях оптич. квант. генератора, удаленных друг от друга на макроскопич. расстояния, оказываются когерентны между собой.

Лазер

работает на принципах индуцированного

излучения, которое имеет ту же фазу, ту

же поляризацию и то же направление что

и вынуждающее. При термодинамическом

равновесии заселенность энерг. уровней

в атоме удовл. закону Больцмана:![]() ,при

котором, заселенность верхнего ур.

меньше заселенности нижнего. Чтобы при

распр. в среде волна усиливаласьN>N0

,при

котором, заселенность верхнего ур.

меньше заселенности нижнего. Чтобы при

распр. в среде волна усиливаласьN>N0

![]() нужно

создать среду с инверсной заселенностью

N2>N1

или создать

среду с коэффециентом

нужно

создать среду с инверсной заселенностью

N2>N1

или создать

среду с коэффециентом

![]() .

.

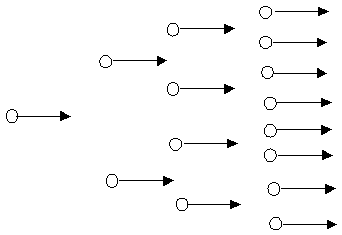

Усиление света обычно сравнивают с нарастающей лавиной, при этом фооны изображают в виде шариков (рис.1).

Для

того чтобы создать такую среду надо

было осущесствить обратную связь. Для

этого активная зона либо располагалась

между параллельными зеркалими,

перпендикулярно циллиндру либо торцы

активной зоны делались зеркальными –

открытый резонатор. Свет в такой системе

многократно отражаясь от зеркал ну

только усиливается но и монохроматизируется

и сужается. Угол расхождения пучка![]() ,

гдеD-ширина

пучка

,

гдеD-ширина

пучка

![]()

Тогда

ближайшая длинна волны для которой тоже

будет выполняться усиление будет

определяться условием![]()

При

обратной связи необходимо чтобы часть

излучаемого света все время находилась

в зоне активного в-ва и вызывала излучения

все новых и новых атомов. Учтем что

энергетические уровни и линии имеют

ширину и предположим что ширина

спектральных линий меньше дисперс.

областей прибора, тогда это условие

![]() удовлетворяет

только 1 линии. Именно эта длинна волны

усиливается максимально, что и приводит

к монохроматизации

удовлетворяет

только 1 линии. Именно эта длинна волны

усиливается максимально, что и приводит

к монохроматизации![]() ,

гдеN-число

отражений от зеркал.

,

гдеN-число

отражений от зеркал.

![]()

![]()

За

счет большого числа отражений

![]() .

Механизм монохроматичности в лазере

примерно такой же как и в интерферометре

Фабри-Перо, усиливаются не только лучи

паралельные его оси но и лучи идущие

под небольшими углами к его оси

.

Механизм монохроматичности в лазере

примерно такой же как и в интерферометре

Фабри-Перо, усиливаются не только лучи

паралельные его оси но и лучи идущие

под небольшими углами к его оси![]() чтобы

в лазере этого не происходило употребляются

сферические зеркала.

чтобы

в лазере этого не происходило употребляются

сферические зеркала.

В реальном лазере одно из зеркал полупрозрачное потому что какая-то часть должна быть выпущена из активной среды.

Существуют рубиновый, гелий-неоновый и лазер на красителе(можно настраивать на различные длины волн).