![]() Лабораторная

работа № 8

Лабораторная

работа № 8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ И ДИСПЕРСИИ СТЕКЛЯННОЙ ПРИЗМЫ С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОСКОПА

Цель работы:Экспериментально определить величину дисперсии и коэффициент дисперсии стеклянной призмы; научиться работать со спектроскопом.

Оборудование:1. Спектроскоп двухтрубный.

2. Трубка заполненная водородом.

3. Катушка Румкорфа.

4. Выпрямитель ВС-4-12; РНШ; штатив.

Теория

Опыт показывает, что коэффициент преломления среды n зависит от длины световой волны λ, т.е. n есть функция λ

![]() .

.

Явление зависимости коэффициента преломления n от λ называется дисперсией света, а функция ƒ(λ) характеризует дисперсионные свойства вещества. Следует подчеркнуть, что наличие дисперсии света явилось в свое время одним из фундаментальных затруднений первоначальной электромагнитной теории Максвелла.

Согласно теории Максвелла скорость света в веществе определяется соотношением

![]() .

(1)

.

(1)

А абсолютный показатель преломления среды:

![]() .

(2)

.

(2)

Сравнивая выражения (1) и (2) , получаем

![]() .

(3)

.

(3)

В теории Максвелла ε и μ, а следовательно, и n, рассматривались как постоянные величины, независящие от λ. Таким образом, явление дисперсии, т.е. факт зависимости n от λ, осталось неучтенным в теории Максвелла.

Эти затруднения электромагнитной теории Максвелла были устранены электронной теорией Лоренца, которая раскрыла микроскопический смысл макроскопических величин ε и μ и объяснила их зависимость от λ.

В 1666 году Ньютон впервые провел экспериментальные исследования дисперсии. Пропустив белый пучок света от щели через призму, преломляющее ребро которой параллельно щели и перпендикулярно плоскости рисунка, и проецируя изображение щели на экран, он получил изображение щели в виде цветной полосы (рис.1).

1 – источник света; 2 – конденсор; 3 – щель, расположенная перпенди-кулярно рисунку; 4 – объектив; 5 – призма, преломляющее ребро которой (А) параллельно щели; 6 – экран.

Если сравнивать спектры, полученные с помощью призм с равными преломляющими углами, но из разных веществ, можно заметить, что спектры не только отклонены на разные углы по отношению к белому изображению щели, но и растянуты на большую или меньшую ширину.

Количественной

мерой дисперсии служит величина

![]() , котораяпоказывает,

как быстро меняется коэффициент

преломления n

с

изменением

λ.

, котораяпоказывает,

как быстро меняется коэффициент

преломления n

с

изменением

λ.

Для

исследования дисперсионной способности

призмы, т.е. функции

Для

исследования дисперсионной способности

призмы, т.е. функции![]() ,

Ньютон в 1672 г. применил метод скрещенных

призм (рис. 2.), который показал, что

фиолетовые волны преломляются больше,

чем красные.

,

Ньютон в 1672 г. применил метод скрещенных

призм (рис. 2.), который показал, что

фиолетовые волны преломляются больше,

чем красные.

Величина

![]() различна в разных областях спектра для

одной и той же призмы. Она имеет большее

значение для фиолетовых лучей (рис. 3),

поэтому фиолетовая часть спектра более

растянута. Различие в величинах дисперсии

в разных частях спектра видно из

различного наклона касательных к кривой

различна в разных областях спектра для

одной и той же призмы. Она имеет большее

значение для фиолетовых лучей (рис. 3),

поэтому фиолетовая часть спектра более

растянута. Различие в величинах дисперсии

в разных частях спектра видно из

различного наклона касательных к кривой![]() к осиλ.

Из рис. 3 следует, что

к осиλ.

Из рис. 3 следует, что

![]()

![]() .

.

Такую зависимость показатель преломления n имеет для прозрачных сред (стекла, кварца) на всем протяжении видимого спектра (рис. 3). Эта зависимость называется нормальной дисперсией.

В 1862 году Леру наблюдал преломление в призме, наполненной парами йода, в котором при уменьшении длины волны λ уменьшался и показатель преломления паров йода n. Эту особенность Леру назвал ано-мальной дисперсией.

Систематические исследования Кундта, который использовал для этих наблюдений метод скрещенных призм, позволили установить закон, согласно которому явление аномальной дисперсии тесно связанно с поглощением света: все тела, дающие аномальную дисперсию в какой-либо области, сильно поглощают свет в этой области.

Опыт

показывает, что все вещества поглощают

свет в некоторой области спектра. Если

эти области расположены в видимой части

спектра, то вещество выглядит окрашенным.

Излучение после поглощения имеет цвет

окраски – дополнительный к поглощенному

свету. Например, рубин поглощает в

сине-зеленой области спектра. В то же

время окраска рубина – красная. В области

полосы поглощения функция

![]() имеет сущест-венно другой вид, чем вдали

от этой полосы. Рассмотрим зависимости

показателя преломления, представленные

на рис. 4.

имеет сущест-венно другой вид, чем вдали

от этой полосы. Рассмотрим зависимости

показателя преломления, представленные

на рис. 4.

На участке (аb) показатель преломления уменьшается с ростом длины волны – нормальная дисперсия.

При приближении к области поглощения со стороны малых длин волн λпоказатель преломленияn с ростом длины волныλсначала очень быстро уменьшается (участокbс), достигая иногда значения меньше единицы. Затем, при переходе через полосу поглощения (участок сf), показатель преломления сильно возрастает, переходя через точкуO, и достигает максимального значения (точкаf). Вдали от полосы поглощения (участок fd), опять наблюдается нормальная дисперсия.

Поведение

кривой

![]() вблизи полосы поглощения описывает

явление аномальной дисперсии (на рис.

4 – участок сf), т.е. в этой области спектра

показатель преломления растет с ростом

длины волны.Аномальная дисперсия света

в видимой области спектра наблюдается

в тонких слоях сильных красителей

(например, фуксин, цианин), а также в

парах натрия и йода.

вблизи полосы поглощения описывает

явление аномальной дисперсии (на рис.

4 – участок сf), т.е. в этой области спектра

показатель преломления растет с ростом

длины волны.Аномальная дисперсия света

в видимой области спектра наблюдается

в тонких слоях сильных красителей

(например, фуксин, цианин), а также в

парах натрия и йода.

Надо отметить, что термин «аномальная дисперсия» не соответствует настоящему физическому смыслу и является неудачным. Он принят в силу исторических причин, так как впервые явление аномальной дисперсии было обнаружено только у одного вещества. В действительности аномальная дисперсия электромагнитных волн имеет место в любом веществе вблизи полосы поглощения, но эти полосы поглощения у прозрачных веществ лежат в невидимой для глаза области спектра. Например, у кварца – в инфракрасной, у стекла – в ультрафиолетовой.

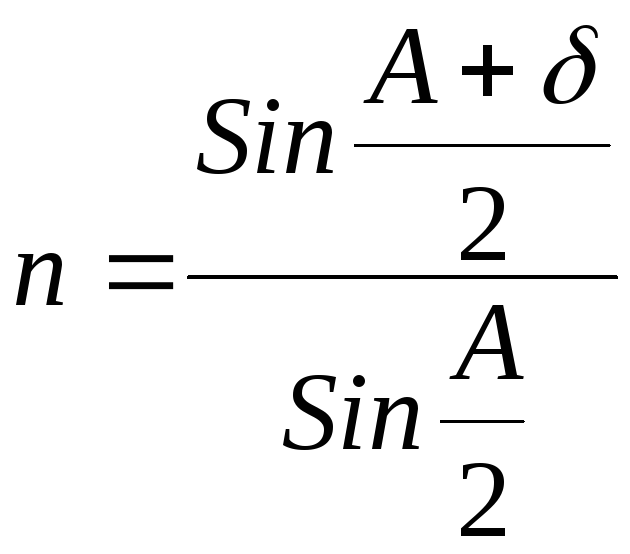

В настоящей работе определение показателя преломления вещества основано на измерении угла наименьшего отклонения лучей призмой.

На рис. 5 показана преломляющая призма, где А – преломляющий угол призмы. Луч света идет по направлению В1ВСС1,δ – угол отклонения луча. Уголδбудет наименьшим, если

![]() ,

(4)

,

(4)

поскольку луч внутри призмы идет параллельно основанию. Именно такой случай изображен на рис. 5.

По законам преломления получаем следующие равенства

![]() ,

а

,

а

![]() .

.

Отсюда

следует, что ![]() .

(5)

.

(5)

Угол отклонения δmin,являясь внешним углом треугольникаDBC, равен сумме двух внутренних углов, с ним не смежных:

![]() .

.

Из соотношений (4) и (5) получаем

![]() ,

(6)

,

(6)

![]() .

(7)

.

(7)

Здесь учтен тот факт, что рассматриваемые углы образованы взаимно перпендикулярными сторонами. С другой стороны, угол

![]() ,

(8)

,

(8)

выглядит как и внешний угол треугольника ЕВС.

Из равенств (7) и (8) следует, что

![]() .

.

Учитывая (5) получаем следующие равенства

![]() ;

; ![]() . (9)

. (9)

Из равенств (6) и (9) получаем

![]() или

или

![]() . (10)

. (10)

Подставляя значения α1 иβ1из формул (9) и (10) в выражение

![]() ,

,

находим

.

(11)

.

(11)

Из

формулы (11) видим, что для определения

показателя преломления вещества призмы

нужно знать преломляющий угол призмы

А и угол наименьшего отклонения

![]() .Именно этот вывод является теоретической

основой выполнения данной работы.

.Именно этот вывод является теоретической

основой выполнения данной работы.