___МЕТОДИЧКИ_2013 / Пособие по ОСМПС (pdf) / 9_Сигнатурный анализ

.pdf9. СИГНАТУРНЫЙ АНАЛИЗ

9.1. ВВЕДЕНИЕ В СИГНАТУРНЫЙ АНАЛИЗ

9.1.1. Принципы сигнатурного анализа

Поиск неисправности в МПС с помощью логического анализатора довольно сложен прежде всего тем, что требует высокой квалификации оператора и знания им принципов работы системы. Кроме того, для каждой конкретной неисправности необходимо заново разрабатывать процедуру испытаний, настраивать прибор и исследуемую систему на новый режим работы, который, по мнению оператора, позволит обнаружить и локализовать неисправность. Но даже при выполнении этих двух условий локализовать неисправность с точностью до компонента схемы не удается.

Поэтому логический анализатор иногда оказывается неудобен для производственных испытаний и эксплуатационного обслуживания. Это и стало причиной поисков нового метода, который, не требуя высокой квалификации персонала, позволял бы быстро и точно отыскивать вышедший из строя компонент МПС с помощью недорогого и компактного оборудования. Таким методом стал сигнатурный анализ (СА). Сигнатурный анализ основан на преобразовании длинных последовательностей двоичных сигналов в двоичное число, называемое сигнатурой.

Как и осциллограф, сигнатурный анализатор воспринимает поведение логического сигнала в некоторой точке схемы, но вместо воспроизведения формы изменений сигнала он вырабатывает четырехразрядный код (или сигнатуру), несущий информацию о потоке данных. Сама сигнатура физического смысла не имеет и служит лишь символом, представляющим набор логических 1 и 0, из которых состоит поток данных. Если изменяется хотя бы один бит набора, то меняется и сигнатура.

В микропроцессорных системах последовательность изменений сигнала в некоторой точке схемы, а значит, и сигнатура зависят от выполняемой в системе программы. Неотъемлемой принадлежностью сигнатурного анализа является стимулирующая, или тестовая, программа, под воздействием которой приводятся в действие компоненты и узлы системы и тем самым генерируются потоки данных. От узла схемы, который пребывает в неизменном состоянии, можно получить лишь ограниченную информацию.

Стимулирующая программа должна обеспечивать переключение значений сигналов в узлах схемы между логическим 0 и логической 1 с таким расчетом, чтобы в них имели место потоки данных, отображающие функционирование системы.

Сигнатуры контрольных точек измеряются на заведомо работоспособной системе и указываются на принципиальной схеме МПС подобно тому, как на схемах аналоговых устройств указываются осциллограммы и некоторые параметры аналоговых сигналов. Фрагмент схемы МПС с указанными на ней сигнатурами приведен на рис. 9.1.

2DD2 |

|

|

|

|

A0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

7516 |

|

|

|

|

A1 |

ПЗУ |

Вых1 |

|

|

|

|

|

|

||||

9042 |

|

|

|

|

A2 |

|

Вых2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

112C |

|

|

|

|

A3 |

|

Вых3 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

253E |

|

|

|

|

A4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

3F6A |

|

|

|

|

A5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

9FEE |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

814F |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A7 |

|

|

|

|

|

|

AE00 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

BK1 |

|

|

|

||

67AC |

|

& |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||

0005 |

|

|

|

|

BK2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3813 |

|

|

|

|

A |

DC |

0 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

||||

358E |

|

|

|

|

B |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||

E256 |

|

|

|

|

C |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5516 |

|

|

|

|

W1 |

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

5 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||

8421 |

|

|

|

|

W2 |

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||

0000 |

|

|

|

|

W3 |

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 9.1. Указание сигнатур на аннотированной цифровой схеме

105A

A974

BC0F

553D

4483

102E

00F4

77E1

D8F0

5469

99E4

CCD2

Пример алгоритма поиска неисправности в простейшей логической схеме приведен на рис. 9.2.

|

|

|

|

E |

& |

|

|

|

Начало |

|

|

|

F |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

CB |

|

|

||

|

|

|

|

|

& |

|

||

|

|

|

|

G |

& |

A |

||

|

Да |

|

|

H |

3 |

D |

1 |

|

Сигнатура |

Схема |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

||||

А верна ? |

|

исправна |

|

K |

& |

|

|

|

|

|

|

|

L |

4 |

|

|

|

|

|

Конец |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Сигнатура |

Нет |

|

|

|

|

|

|

|

B верна ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

Да |

|

Неисправна |

Да |

Сигнатуры |

Нет |

|

||

|

схема 2 |

|

E,F верны ? |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|||

Сигнатура |

Нет |

|

|

|

|

|

|

|

C верна ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

Да |

|

Неисправна |

Да |

Сигнатуры |

Нет |

|

||

|

|

|

|

|

||||

|

схема 3 |

|

G,H верны ? |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|||

Сигнатура |

Нет |

|

|

|

|

|

|

|

D верна ? |

|

|

|

|

|

|

|

|

Да |

|

Неисправна |

Да |

Сигнатуры |

Нет |

|

||

|

|

|

|

|

||||

|

схема 4 |

|

K,L верны ? |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|||

Неисправна |

|

|

|

|

|

Неисправен |

||

схема 1 |

|

|

|

|

|

генератор |

||

|

|

|

|

|

|

|

теста |

|

|

|

Устранение |

|

|

|

|

|

|

|

|

неиспраностей |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б) |

|

Рис. 9.2. Поиск неисправностей методом сигнатур: |

|

|

|

|

||||

а - тестируемая схема; б - схема алгоритма анализа |

|

|

|

|||||

9.1.2. Требования к тестируемым устройствам

Как правило, в изделия, при эксплуатации которых предполагается использовать сигнатурный анализ, в процессе разработки вносят определенные средства, позволяющие производить этот анализ наиболее простыми и дешевыми приборами и повысить эффективность контроля. Прежде всего, это средства, позволяющие разрывать в режиме контроля цепи обратной связи в контролируемой схеме. Когда выходит из строя один из элементов, входящих в контур с обратной связью, локализовать неисправности внутри этого контура с помощью сигнатурного анализа не удается.

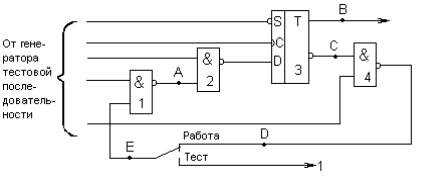

Поясним это на примере схемы, изображенной на рис. 9.3.

Рис. 9.3. Пример цифровой схемы с обратной связью

Допустим, что неисправная ИМС 2. Это приводит к появлению неправильной сигнатуры на выходе схемы Т, причем на всех входах схемы сигнатуры правильные, а в точках A, B, C и D – неправильные. Указать, какой из четырех элементов схемы вышел из строя, невозможно, так как нет ни одного элемента, у которого при неправильной выходной сигнатуре были бы правильные все входные. Если снабдить схему переключателем П1, который в режиме тестирования размыкает цепь обратной связи, сигнатура в точке E перестает зависеть от сигнатуры в точке D, и в этом случае неисправность ИМС 2 легко обнаруживается.

На практике, как правило, не требуется разрывать контуры с обратной связью, включающие в себе всего несколько простейших логических элементов, подобные схеме, изображенной на рис. 9.3, так как локализация сигнатурным анализом неисправности с точностью до такого контура позволяет быстро выявить неисправность конкретного элемента другими методами. Что же касается МПС в целом, то она целиком охвачена обратной связью по контуру программного управления.

Поэтому для применения сигнатурного анализа необходимо иметь возможность разрывать цепи обратной связи в режиме тестирования МПС. Для однокристального микропроцессора это условие реализуется отключением шины данных от входа МП. Разрыв обратной связи по шине данных можно реализовать с помощью механических переключателей или электронных ключей.

Вторым важным условием пригодности МПС для испытаний с помощью сигнатурного анализа является наличие схем, вырабатывающих сигналы Пуск и Стоп, необходимые сигнатурному анализатору для выработки измерительного “окна”, т.е. интервала времени, в течении которого накапливается сигнатура.

Третьим требованием является наличие в составе МПС ПЗУ, в котором содержится тестовая программа. В качестве тестовой может выступать как специально разработанная, так и определенная рабочая программа, если она, по мнению разработчика, в достаточной мере использует все устройства МПС.

Увеличение объема аппаратуры и стоимости разработки МПС с учетом требований применимости сигнатурного анализа по сравнению с объемом и стоимостью обычной МПС не превышает в среднем 1%.

9.2. СИГНАТУРНЫЙ АНАЛИЗАТОР

9.2.1. Устройство сигнатурного анализатора

Назначение сигнатурного анализатора состоит в восприятии логических уровней в какой-то точке схемы и выработке кода (сигнатуры), характеризующего процесс, происходящий в этой точке. На рис. 9.4 показан типичный вид лицевой панели прибора. Анализатор подключается к исследуемой схеме в пяти точках. Непосредственно

через пробник поступают в анализатор данные от выбранной для тестирования точки. Остальные четыре соединения: пуск, останов, синхронизация и «земля» - осуществляются через внешнюю переходную приставку. Как и при работе с логическим анализатором, тактовые импульсы используются для стробирования данных. Как, правило, допустимыми являются частоты от 0 Гц до 10 МГц, а с помощью переключателей на лицевой панели оператор может задать положительный или отрицательный фронт в качестве активного перепада сигнала. Сигналы пуска и останова определяют длину регистрируемого потока данных, или «сигнатурного окна».

Рис. 9.4. Внешний вид сигнатурного анализатора

Основным блоком прибора является 16-разрядный сдвиговый регистр с обратными связями (рис. 9.5).

Рис. 9.5. 16-разрядный регистр с обратными связями, входящий в состав сигнатурного анализатора.

При получении достоверного сигнала запуска регистр устанавливается в исходное нулевое состояние, после чего данные вдвигаются в него под управлением заданного

фронта синхросигналов. Благодаря цепям обратной связи данные, вводимые в регистр, подвергаются кодированию и обеспечивается учет всех битов потока данных, а не только шестнадцати последних в формировании окончательной сигнатуры. При поступлении сигнала останова 16 бит, остающиеся в регистре, индицируются в шестнадцатеричном формате, образуя сигнатуру наблюдаемого потока данных.

Для индикации сигнатур используется нестандартный набор шестнадцатеричных символов: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, C, F, Н, Р, U. По сравнению со стандартным кодом этот набор имеет два важных преимущества:

1.Каждый символ может быть легко воспроизведен на семисегментном светодиодном индикаторе, причем не возникает никакой путаницы между цифрой 6 и строчной буквой b, а также между цифрой 8 и прописной буквой В, как это бывает при использовании стандартного набора.

2.У оператора не возникает соблазна спутать четырехразрядные шестнадцатеричные сигнатуры с системными адресами или проследить предысторию появления той или иной сигнатуры в попытке получить дополнительную информацию.

Имеющиеся на лицевой панели индикаторы «Открыто» и «Неустойчивая сигнатура» несут информацию о сигналах, используемых анализатором. Индикатор, показывающий, когда открывается и закрывается сигнатурное окно, мерцает при повторяющихся открываниях и закрываниях; Индикатор неустойчивости сигнатуры светится, когда различаются сигнатуры, формируемые в, следующих друг за другом окнах.

9.2.2. Сигнатурное окно

Сигнатурным окном управляют три входных сигнала: «Пуск», «Останов» и «Синхронизация». В реальных условиях эти сигналы могут вырабатываться исследуемой схемой. Для повышения гибкости управления окном предусмотрена возможность выбора активных, или запускающих, фронтов каждого из этих сигналов с помощью органов управления, имеющихся на лицевой панели анализатора. Обычно тот или иной фронт выбирается из соображений задания таких моментов времени, когда данные в исследуемой точке схемы имеют установившиеся значения. Значения логического сигнала в точке воспринимаются анализатором только при поступлении определенного фронта синхросигнала, а в другие моменты времени во внимание не принимаются.

Для задания сигнатурного окна синхросигналы используются совместно с сигналами пуска и останова. Для того чтобы анализатор реагировал на поступление сигналов пуска и останова, необходимо, чтобы перед активным фронтом каждого из этих сигналов и после этого фронта поступал активный фронт синхросигнала.

Сигнатурное окно открывается не по фронту сигнала «Пуск», а по фронту синхросигнала, поступающего после фронта пускового сигнала. Аналогичным образом закрывание окна происходит по фронту синхросигнала, поступающего после сигнала «Останов». Первый элемент данных, которые должны быть занесены в сдвиговый регистр, поступает в него по фронту первого синхросигнала, следующего за фронтом сигнала «Пуск». Последний бит данных фиксируется в анализаторе фронтом синхросигнала, предшествующего фронту сигнала «Останов».

9.2.3. Принципиальная схема сигнатурного анализатора

Рассмотрим подробно схему простого сигнатурного анализатора. Основу его составляет 16-ти разрядный регистр сдвига с элементом исключающего ИЛИ в цепи обратной связи. Первоначально регистр переводится в нулевое состояние. Сигналы пуска, останова и синхронизации подаются из проверяемой системы вместе с сигналом от проверяемого узла. Сигнал пуска разрешает прохождение сигналов синхронизации в регистр сдвига, поэтому данные можно синхронно сдвигать в регистре. Сигналом пуска

можно также клапанировать входной поток данных. Сигнал останова прекращает синхронизацию регистра сдвига и блокирует входные данные. Сигналом останова остаток из регистра сдвига передается на индикаторы.

Принципиальная схема секции анализа простого сигнатурного анализатора приведена на рис. 9.6.

Рис. 9.6. Секция анализа простого сигнатурного анализатора

Схема иллюстрирует несколько интересных особенностей. Шестнадцатиразрядный регистр сдвига реализован на двух микросхемах восьмиразрядного сдвигового регистра с последовательной загрузкой и параллельной выгрузкой DD6, DD7 (КР1533ИР8), а цепь обратной связи построена на двухвходовых элементах ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ DD8.1 – DD8.3, DD2.4 (КР1533ЛП5). Входной поток данных для улучшения формы сигналов подается через триггер Шмитта DD1 (КР1533ТЛ2).

В приборе широкого назначения необходимо иметь возможность устанавливать для сигналов пуска, останова и синхронизации любой активный фронт – нарастающий или спадающий. Например, в одном тесте нужен сигнал пуска с активным нарастающим фронтом, а в другом тесте он должен запускать операции спадающим фронтом.

Возможность задания активного фронта сигнала обеспечивается входными элементами ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, через которые сигналы проходят в схему управления. В случае сигнала пуска переключатель «Пуск» подсоединяется к земле или к источнику питания 5 В. Когда ключ замкнут на землю, на выходе элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ повторяется входной сигнал пуска. Если же переключатель разомкнут, сигнал на выходе представляет собой инверсию входного сигнала.

Остаток, сформированный в регистре сдвига, при восприятии сигнала останова индицируется как “сигнатура” проверяемого узла. Отметим, что информация индицируется в стандартном шестнадцатеричном формате, а не в специальном формате фирмы

Hewlett-Packard. Наличие однозначного соответствия между обоими форматами, к которому легко привыкнуть, устраняет этот недостаток.

До начала работы прибора оператор вручную сбрасывает систему, при этом устанавливается начальное состояние схемы управления, а шестнадцатиразрядный регистр сдвига переводится в нулевое состояние. После сброса сигнал пуска разрешает прохождение сигнала синхронизации в регистр сдвига, который синхронно сдвигает данные до появления сигнала останова. Светодиод в схеме управления показывает, что прибор формирует сигнатуру. Во время процесса формирования сигнатуры индикаторы сигнатуры находятся в погашенном состоянии.

Линия входных данных подается на триггер Шмитта для предотвращения ложного срабатывания схемы.

Схема управления выполнена на двух RS-триггерах DD4.1 – DD4.2 (КР1533ТР2), трех двухвходовых элементах И-НЕ DD5.1 – DD5.3 (КР1533ЛА3) и трех инверторах DD3.2 – DD3.4 (КР1533ЛН1). Сигнал сброса запрещает прохождение сигнала синхронизации на сдвиговые регистры и подготавливает схему управления к приему сигнала пуска. После прихода сигнала пуска, схема управления начинает пропускать сигналы синхронизации на сдвиговые регистры и подготавливается к приему сигнала останова. После прихода сигнала останова, снова блокируется прохождение сигналов синхронизации на сдвиговый регистр, при этом на индикаторах отображается информация, накопленная в сдвиговом регистре.

Схема индикации сигнатуры, зарегистрированной в анализаторе, приведена на рис. 9.7. Секция индикатора и анализатора работают асинхронно. Выходы регистра сдвига после завершения формирования сигнатуры подаются на дешифраторы семисегментного индикатора с отображением всех шестнадцатеричных цифр DD9 – DD12 (КР514ИД4). Выходы каждого дешифратора подаются на соответствующие семисегментные индикаторы с общим катодом HG1 – HG4 (АЛС304А).

Рис. 9.7. Секция индикации простого сигнатурного анализатора

Данные индицируются в стандартном шестнадцатеричном формате, причем цифра 6 имеет “хвостик”, позволяющий отличить ее от малой буквы b.

9.2.4. Сигнатуры «земли» и напряжения питания (логической единицы)

Несколько более внимательное рассмотрение того, каким образом обрабатываются два простых потока данных, должно помочь проиллюстрировать функционирование сдвигового регистра с обратными связями. Сначала рассмотрим поток данных,

имеющий постоянный потенциал земли. Активным фронтом каждого синхросигнала в анализатор вводится логический 0. Так как по цепям обратной связи на входы вентиля ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ также подаются логические 0, регистр продолжает оставаться заполненным логическими нулями. Следовательно, сигнатура узла схемы, имеющего потенциал земли, всегда представляет собой 0000.

Если же с помощью пробника опрашивается узел, сигнал в котором имеет постоянное значение логической 1, то содержимое сдвигового регистра будет меняться по мере того, как алгоритм функционирования обратных связей изменяет поток битов, поступающих в регистр. Окончательная сигнатура, очевидно, зависит только от количества синхросигналов, умещающегося в пределах сигнатурного окна. Поэтому сигнатура напряжения питания часто используется для предварительной оценки правильности выбора окна; она позволяет перед тем, как начать измерения более сложных потоков данных, убедиться, что между сигналами пуска и останова поступает нужное число синхросигналов.

Когда от проверяемого узла получается такая же сигнатура, как и от напряжения питания, может оказаться, что из-за отказа он закорочен на шину питания. Однако иногда и от исправных узлов получается такая же сигнатура, как и характеристическая сигнатура питания. Проще всего различать эти две ситуации по индикатору логического пробника – в исправном узле он вспыхивает, показывая наличие сигналов в узле. Если же индикатор не вспыхивает, следует предположить наличие отказа.

9.3. ТЕСТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ СИНАТУРНОГО АНАЛИЗАТОРА

9.3.1. Свободный прогон как средство задания стимулирующих воздействий

Свободный прогон микропроцессора представляет собой простой способ проверки работоспособности микропроцессорной системы. Для этого микропроцессор удаляется из установочного гнезда, и между ним и гнездом устанавливается колодка свободного прогона, внутренним монтажом которой обеспечивается подача на микропроцессор команды NOP. Переходная колодка выполняет следующие функции:

-отсоединяет микропроцессор от системной шины данных, предотвращая тем самым выполнение микропроцессором программы системы;

-подает на шину данных микропроцессора при считывании команды по любому адресу команду NOP, вынуждая процессор выполнить цикл перебора всего диапазона адресов;

-оставляет подключенными контакты адреса и управляющих сигналов, чтобы проверялось функционирование адресной шины и схем дешифрирования адреса, имеющихся на плате.

После начальной установки процессор считывает код NOP, после чего выполняет инкремент счетчика команд (т. е. информации, подаваемой на адресную шину), чтобы попытаться осуществить чтение содержимого очередной области памяти. Так как в результате чтения по каждому адресу в микропроцессор поступает команда NOP, он последовательно перебирает весь диапазон адресов памяти; при этом проверяется функционирование схем дешифраторов адресов и поступление данных от кристаллов ПЗУ и ЗУПВ на шину данных. Формируемые при этом потоки данных можно проконтролировать путем сигнатурного анализа.

Сигнатурный анализатор можно использовать для проверки ядра системы, образуя сигнатуры узлов в режиме свободного счета.

При проведении любого теста с применением сигнатурного анализатора необходимо решить, какие сигналы от проверяемой системы следует использовать в качестве сигналов пуска, останова и синхронизации. В промышленных сигнатурных анализато-

рах зонд для касания узла имеет логический пробник, который дает визуальную индикацию активности. Конечно, индикатор пробника не дает возможности определить природу действий в узле, но он показывает наличие или отсутствие сигналов в проверяемом узле.

Предположим, что исследуется система с 8-битным микропроцессором, имеющим 16-битную шину адреса. В цикле свободного счета на шине адреса возникают все двоичные наборы, которые циклически повторяются. Благодаря периодичности такой тип активности идеально подходит для сигнатурного анализа. На старшей линии A15 шины адреса действует низкий уровень для одной половины всех адресов и высокий для другой половины. Следовательно, между соседними нарастающими фронтами сигнала на линии A15 находится один полный цикл шины адреса. Сигнал с этой линии можно использовать как сигналы пуска и останова анализатора. Первый из них осуществляет запуск, а второй - останов. Остаток, образованный в регистре сдвига между этими событиями, подается на индикатор в качестве сигнатуры проверяемого узла. В режиме свободного счета все команды осуществляют считывание из памяти, и сигналы для анализатора можно взять с линии READ. Анализатор настраивается на нарастающие фронты входов пуска, останова и синхронизации, поэтому данные синхронно проходят через регистр сдвига по заднему фронту сигнала READ в течении одного полного цикла шины адреса. Необходимы подключения показаны на рис. 9.8.

Рис. 9.8. Получение сигнатур в режиме свободного счета

Для любой системы, рассчитанной на сигнатурный анализ, должен существовать документ, в котором приведены сигнатуры всех узлов. В режиме свободного счета, хотя он и сканирует все адресное пространство, будут разрешены не все микросхемы, так как микропроцессор выполняет только операции считывания из памяти. Например, входной порт не разрешается, и получить от него значимые сигнатуры невозможно. Шина данных отключена от процессора и также не дает значимых сигнатур (за исключением некоторых специальных условий).

Набор сигнатур берется от заведомо исправной системы и документируется. В начале списка сигнатур показываются подключения входов пуска, останова и синхронизации, а также их активные фронты (нарастающий или спадающий). Кроме того, здесь же даются характеристические сигнатуры для указанных подключенных входов (таблица 9.1).

Таблица 9.1. Сигналы управления анализатором

Входные сигналы |

Переключатели |

Подключения |

|||

Пуск |

|

|

|

|

A15 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Останов |

|

|

|

|

A15 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|