- •«Национальный исследовательский

- •Томский политехнический Университет»

- •Е.В. Михеева, н.П. Пикула, а.П. Асташкина

- •Коллоидная химия

- •Оглавление

- •Глава 1 дисперсные системы

- •1.1. Общая характеристика дисперсных систем

- •1.1.1. Признаки объектов коллоидной химии

- •1.1.2. Специфические особенности высокодисперсных систем

- •1.2. Классификации дисперсных систем

- •1.2.1. Классификация по размерам частиц дисперсной фазы

- •1.2.2. Классификация по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды

- •1.2.3. Классификация по силе межфазного взаимодействия дисперсной фазы и дисперсионной среды

- •1.2.4. Классификация по подвижности частиц дф (по структуре)

- •1.2.5. Классификация по фазовой различимости

- •1.2.6. Классификация по топографическому признаку (по форме частиц)

- •1.3. Методы получения дисперсных систем

- •1.3.1. Диспергационные методы

- •1.3.2. Конденсационные методы

- •1.3.2.1. Физические конденсационные методы

- •1.3.2.2. Химические конденсационные методы

- •2. Реакции обмена

- •3. Реакции окисления

- •1.3.3. Метод пептизации

- •1.4. Методы очистки дисперсных систем

- •Вопросыи задания для самоконтроля

- •Глава 2 термодинамика поверхностных явлений

- •2.1. Классификация поверхностных явлений

- •2.2. Свободная поверхностная энергия и поверхностное натяжение

- •2.2.1. Физический смысл поверхностного натяжения

- •2.2.2. Термодинамическое определение поверхностного натяжения

- •2.2.3. Единицы измерения поверхностного натяжения

- •2.3. Влияние различных факторов на величину поверхностного натяжения

- •2.3.1. Влияние химической природы вещества

- •2.3.2. Влияние температуры

- •2.3.3. Влияние природы граничащих фаз

- •2.3.4. Влияние природы и концентрации растворенного вещества

- •2.4. Межмолекулярные и межфазные взаимодействия

- •2.4.1. Когезия

- •2.4.2. Адгезия

- •2.4.3. Растекание одной жидкости по поверхности другой

- •2.4.4. Смачивание

- •2.4.4.1. Анализ уравнения Юнга

- •2.4.4.2. Флотация

- •2.5. Особенности искривленной поверхности раздела фаз

- •2.5.1. Уравнение Лапласа

- •2.5.2. Капиллярное давление. Течение жидкости в капиллярах

- •2.6. Методы определения поверхностного натяжения

- •2.6.1. Метод наибольшего давления пузырька газа (метод Ребиндера)

- •2.6.2. Сталагмометрический метод (метод счета капель)

- •2.6.3. Метод капиллярного поднятия жидкости

- •2.7. Влияние кривизны поверхности на давление насыщенного пара

- •2.7.1. Уравнения Томсона (Кельвина)

- •2.7.2. Капиллярная конденсация

- •2.7.3. Изотермическая перегонка

- •Вопросыи задания для самоконтроля

- •Глава 3 адсорбция

- •3.1. Основные понятия и определения

- •3.1.1. Количественные способы выражения величины адсорбции

- •3.1.2. Классификации адсорбции

- •1. Классификация по природе границы раздела

- •2. Классификация по типу взаимодействия адсорбата и адсорбента

- •3.1.3. Основные экспериментальные зависимости адсорбции

- •3.2.Адсорбция на границе твердое тело – газ

- •3.2.1. Теория мономолекулярной адсорбции Лэнгмюра

- •3.2.2. Эмпирическое уравнение адсорбции Фрейндлиха

- •3.2.3. Теория полимолекулярной адсорбции Поляни

- •3.2.4. Дальнейшие представления о многослойной адсорбции. Теория бэт

- •3.2.5. Адсорбция на пористых адсорбентах

- •3.2.6.Адсорбенты и их характеристики

- •3.3.Адсорбция на границе жидкость – газ

- •3.3.1. Фундаментальное уравнение адсорбции Гиббса

- •3.3.2. Свойства поверхностно-активных (пав) и поверхностно-инактивных (пив) веществ

- •3.3.3. Строение адсорбционного слоя на границе раствор–газ

- •3.3.4. Уравнение Шишковского

- •3.3.5. Поверхностная активность. Правило Дюкло – Траубе

- •3.3.6. Расчет гиббсовской адсорбции из изотермы поверхностного натяжения методом графического дифференцирования

- •3.3.7.Применение уравнения изотермы Лэнгмюра к адсорбции на границе жидкость–газ. Расчет молекулярных характеристик исследуемого пав

- •3.3.8. Мицеллообразование в растворах коллоидных пав

- •3.3.9. Классификации пав

- •3.3.10. Солюбилизация

- •3.3.11. Практическое значение пав

- •3.3.12. Проблемы биоразлагаемости промышленных пав

- •3.4.Адсорбция на границе твердое тело – раствор

- •3.4.1. Молекулярная адсорбция

- •3.4.2. Ионная адсорбция

- •3.4.3. Ионообменная адсорбция. Ионный обмен

- •Вопросыи задания для самоконтроля

- •Глава 4 электрические свойства дисперсных систем

- •4.1. Электрокинетические явления

- •4.1.1. Механизм образования двойного электрического слоя

- •1. Неравенство электрохимических потенциалов ионов в кристаллической решетке твердого тела и ионов в растворе

- •Адсорбционный механизм образования дэс

- •Механизм поверхностной диссоциации

- •2. Специфическая адсорбции ионов на поверхности твердой фазы

- •3. Ориентированная адсорбция поверхностно-активных веществ

- •4.2. Теории строения двойного электрического слоя

- •4.2.1. Экспериментальные факты, послужившие основой для создания теорий строения дэс

- •4.2.2. Теория строения дэс Гельмгольца – Перрена

- •4.2.3. Теория строения дэс Гуи – Чэпмена

- •4.2.4. Современная теория строения дэс Штерна

- •4.3. Электрокинетический потенциал

- •4.3.1. Определение электрокинетического потенциала из электрокинетических явлений

- •4.3.2. Практическое значение электрокинетических явлений

- •4.4. Строение коллоидных мицелл

- •4.4.1. Примеры мицелл гидрофобных золей в природе

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Глава 5 устойчивость и коагуляция лиофобных дисперсных систем

- •5.1. Основные понятия и определения

- •5.1.1. Факторы агрегативной устойчивости лиофобных систем

- •5.2. Коагуляция

- •Стадии коагуляции

- •5.2.1. Кинетика коагуляции. Теория кинетики быстрой коагуляции Смолуховского

- •5.2.2. Коагуляция золей электролитами

- •Эмпирические правила электролитной коагуляции

- •5.3. Теория устойчивости лиофобных дисперсных систем длфо

- •5.3.1. Расклинивающее давление

- •Составляющие расклинивающего давления

- •5.3.2. Энергия электростатического отталкивания

- •5.3.3. Энергия молекулярного притяжения

- •5.3.4. Потенциальные кривые взаимодействия частиц

- •5.4. Закономерности коагуляции гидрофобных золей электролитами

- •5.4.1. Особые явления при коагуляции

- •Коагуляция смесью электролитов

- •5.4.2. Примеры коагуляции. Образование почв

- •5.4.3. Физико-химические методы очистки сточных вод

- •Вопросыи задания для самоконтроля

- •Глава 6 структурно-механические свойства дисперсных систем

- •6.1. Типы структур

- •6.2. Реологические свойства дисперсных систем

- •6.2.1. Вязкость жидких дисперсных систем

- •Вопросыи задания для самоконтроля

- •Глава 7 оптические свойства дисперсных систем

- •7.1. Рассеяние света в дисперсных системах

- •7.2. Поглощение света в дисперсных системах

- •7.3. Окраска дисперсных систем

- •Вопросыи задания для самоконтроля

- •Глава 8 молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем

- •8.1. Осмос

- •8.2. Диффузия

- •8.3. Броуновское движение

- •8.4. Седиментационное равновесие

- •8.5. Седиментационный анализ

- •Вопросы и задания для самоконтроля

- •Глава 9 краткая характеристика основных дисперсных систем

- •9.1. Системы с жидкой дисперсионной средой

- •9.1.1. Суспензии и золи

- •Классификация суспензий

- •Получение суспензий

- •Значение суспензий

- •9.1.2. Эмульсии

- •Классификация эмульсий

- •Агрегативная устойчивость эмульсии и природа эмульгатора

- •9.1.3. Пены

- •9.2. Системы с газообразной дисперсионной средой

- •9.2.1. Аэрозоли

- •Классификации аэрозолей

- •Агрегативная устойчивость аэрозолей. Коагуляция

- •Методы разрушения аэрозолей

- •9.3. Системы с твердой дисперсионной средой

- •Вопросыи задания для самоконтроля

- •Перечень используемой литературы

- •Коллоидная химия

- •В авторской редакции

- •Отпечатано в Издательстве тпу в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета

3.3.8. Мицеллообразование в растворах коллоидных пав

Мицеллообразующие (коллоидные) ПАВ – вещества, очень сильно снижающие величину поверхностного натяжения в области малых концентраций, и, практически, не влияющие на величину поверхностного натяжения в области больших концентраций, называются (кривая 4, рис. 3.19).

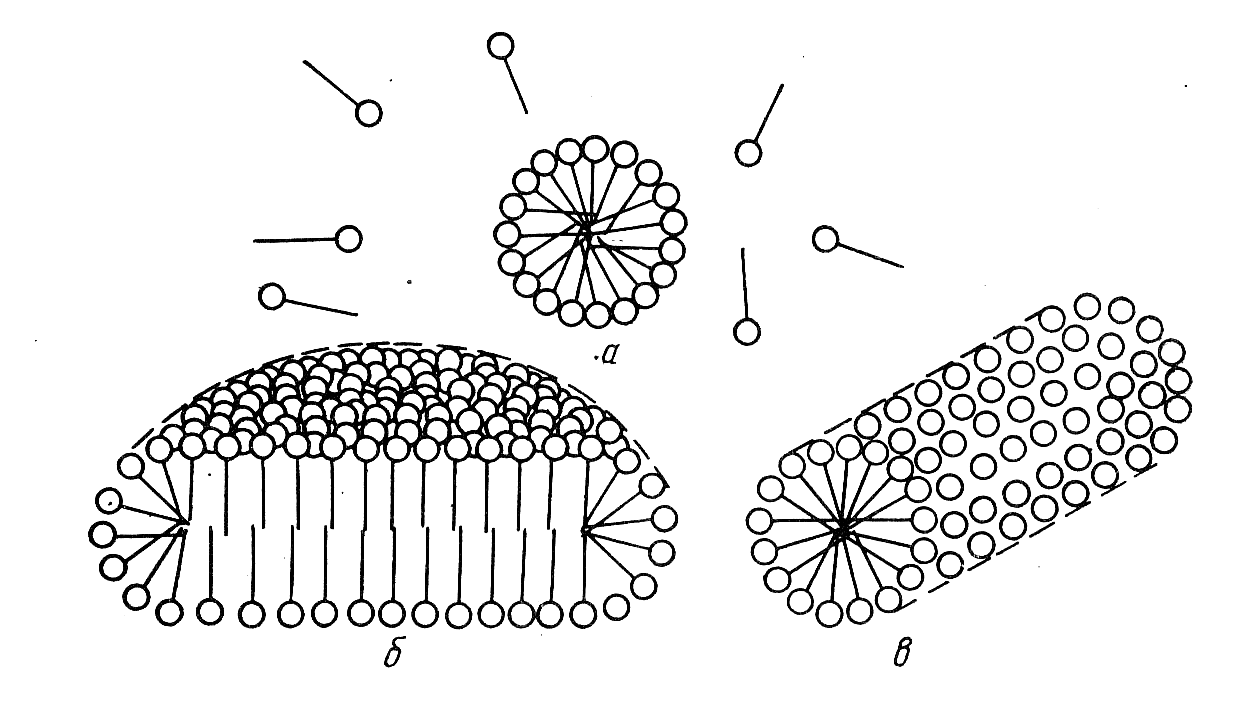

Молекулы коллоидных ПАВ состоят из большого гидрофобного углеводородного радикала и сильно гидратирующейся полярной группы. В растворах коллоидных ПАВ самопроизвольно образуются агрегаты из ориентированных молекул (мицеллы).

Мицелла – ассоциат дифильных молекул, лиофильные группы которых обращены к растворителю, а лиофобные группы собираются вместе, образуя ядро мицеллы. Различают: прямые и обратные мицеллы.

|

Рис. 3.34. Прямая мицелла

|

Прямые мицеллы – мицеллы ПАВ, образующиеся в водной среде (гидрофильные полярные группы снаружи, а гидрофобные углеводородные радикалы – внутри). |

|

Рис. 3.35. Обратная мицелла |

Обратные мицеллы – мицеллы ПАВ, образующиеся в неполярной жидкости (гидрофильные полярные группы внутри, а гидрофобные углеводородные радикалы – снаружи). |

Ориентирование дифильных молекул ПАВ в мицелле обеспечивает минимальное межфазное натяжение на границе мицелла – дисперсионная среда и тем самым термодинамическую устойчивость мицеллярного раствора.

Растворы коллоидных ПАВ являются лиофильными дисперсными системами, т.е. самопроизвольно образующимися с минимумом энергии Гиббса и термодинамически устойчивыми.

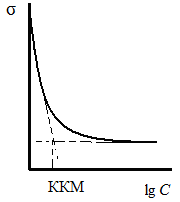

Коллоидные ПАВ обладают малой растворимостью в воде, что проявляется в их положительной поверхностной активности, а с ростом концентрации – в значительной ассоциации молекул, переходящей в мицеллообразование. Для изотерм поверхностного натяжения коллоидных ПАВ характерно более резкое понижение поверхностного натяжения с увеличением концентрации по сравнению с истинно растворимыми ПАВ и наличие излома на изотерме в области очень низких концентраций, соответствующих истинной растворимости (10–3÷10–6 моль/л). При дальнейшем повышении концентрации ПАВ в растворе поверхностное натяжение остается практически постоянным.

Концентрация в точке излома на изотерме поверхностного натяжения соответствует критической концентрации мицеллообразования (КММ). Выше КММ в растворе самопроизвольно протекают процессы образования мицелл, и истинный раствор переходит в ультрамикрогетерогенную систему (золь).

Более

резко точка излома выявляется на

изотерме, построенной в координатах

![]() для неионогенных ПАВ (рис. 3.36) и

для неионогенных ПАВ (рис. 3.36) и![]() для ионогенных ПАВ (ν – число ионов,

образующихся при диссоциации молекулы

ПАВ).

для ионогенных ПАВ (ν – число ионов,

образующихся при диссоциации молекулы

ПАВ).

Число молекул, составляющих мицеллу, называют числом ассоциации, а сумму молекулярных масс всех молекул в мицелле – мицеллярной массой.

Ориентирование дифильных молекул ПАВ в мицелле обеспечивает минимальное межфазное натяжение на границе мицелла – среда и тем самым термодинамическую устойчивость мицеллярного раствора.

Рис. 3.36. Изотерма поверхностного натяжения в растворах коллоидных неионогенных ПАВ

При концентрации ПАВ в водном растворе, незначительно превышающих ККМ, в растворе образуются сферические мицеллы (мицеллы Гартли). Внутренняя часть этих мицелл состоит из переплетающихся углеводородных радикалов, а наружная образована гидратированными полярными группами. Сферические мицеллы могут содержать от 20 до 100 и более молекул ПАВ. С увеличением концентрации ПАВ сферические мицеллы, взаимодействуя между собой, деформируются и принимают цилиндрическую, дискообразную или пластинчатую форму (рис. 3.37).

Рис. 3.37. Мицеллы коллоидных ПАВ: а– сферические;б– дискообразные;в– цилиндрические

При концентрациях, в 10–50 раз превышающих ККМ, молекулы ПАВ приобретают цепочечную ориентацию и могут образовывать жидкокристаллическую структуру. Последней стадией агрегации при дальнейшем увеличении концентрации ПАВ является образование геля и, в конце концов – твердого ПАВ.

В растворах коллоидных ПАВ количество вещества в мицеллярной форме во много раз превышает его количество в молекулярно-растворенном состоянии. Таким образом можно добиться большого содержания ПАВ в растворителе, несмотря на незначительную истинную растворимость ПАВ. Мицеллообразование в водных растворах характерно для ПАВ, в молекулах которых содержится более 8 атомов углерода.