Аналоговая электроника

.pdfуказаны в табл. 1. Измерьте с помощью мультиметра (амперметра) соот-

ветствующие токи Iпр, их значения занесите в табл. 1.

Таблица 1

Uпр, В |

0 |

0,1 |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,5 |

0,6 |

0,65 |

0,7 |

0,75 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Iпр, мА |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Для измерения обратной ветви ВАХ диода, измените полярность его включения. Установите соответствующие пределы измерений вольт-

метра и амперметра, повторите эксперимент, подавая напряжения, указан-

ные в табл. 2. Туда же запишите измеренные значения токов Iобр. Для по-

лучения напряжений больше 15 В соедините два источника последова-

тельно.

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uобр, В |

0 |

2,5 |

5 |

10 |

15 |

20 |

25 |

|

30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Iобр, мкА |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.Построить ВАХ исследовавшегося диода в прямоугольной системе координат с учетом масштабов для прямой и обратной ветвей ВАХ.

4.Сравнить полученные результаты эксперимента с теоретическими.

5.Результаты проделанной работы отразить в выводах.

Контрольные вопросы и задания

1.Какими основными параметрами характеризуется p n переход?

2.Поясните принцип работы p n перехода при прямом смещении.

3.Поясните принцип работы p n перехода при обратном смещении.

4.Чем отличаются ВАХ идеального p n перехода и реального?

41

5.Дайте определение дифференциального сопротивления диода и объясните способ его графического определения.

6.Назовите паспортные данные диода для прямой и обратной ветви,

которые необходимо учитывать для предотвращения его выхода из строя.

2.3. Лабораторная работа № 4

Однополупериодный и двухполупериодный выпрямители

Цель работы: Изучение основных свойств и характеристик полу-

проводниковых выпрямителей. Знакомство с принципом их работы и об-

ластями применения.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе.

1Изучить соответствующую теоретическую часть данного раздела.

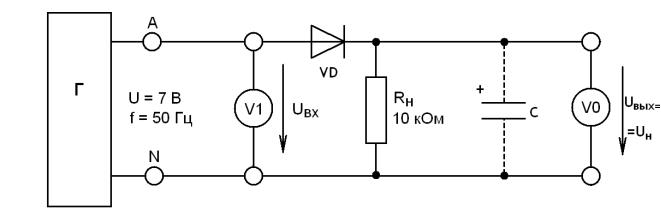

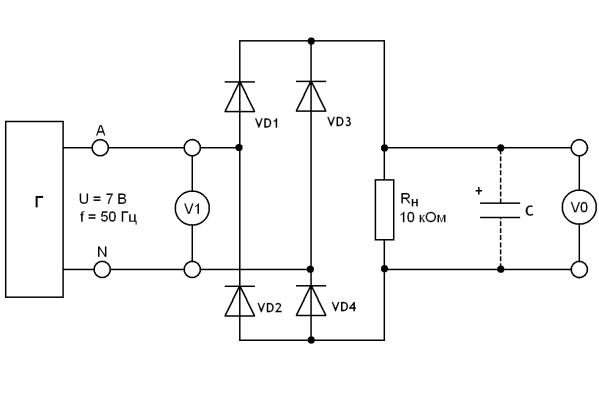

2Для указанных на рис. 15, рис. 16 значений напряжения и сопротив-

ления нагрузки Rн, определить значение среднего потребляемого то-

ка нагрузки Iср для обеих схем выпрямителей.

Рис. 15. Схема для исследования характеристик однополупериодного выпрямителя

42

Рис. 16. Схема для исследования характеристик двухполупериодного выпрямителя

3 Для значений действующего напряжения на входах выпрямителей Uд = 7 В, имеющих частоту сети, и емкостей, указанных в табл. 3, поль-

зуясь формулами (12), (13), определить значения коэффициентов пульсаций для обеих схем.

Практическое выполнение работы.

1.Собрать схему согласно рис. 15 без сглаживающей емкости С. На схеме V0 и V1 – вольтметры (в составе мультиметров) для изме-

рения, соответственно, выходного и входного напряжений вы-

прямителя.

2.Включить питание стенда. Задать выходные параметры сигнала генератора синусоидального сигнала согласно указанным в схеме

(рис. 15).

43

3.Подключить первый канал двухканального осциллографа парал-

лельно вольтметру V1, а второй канал – параллельно вольтметру

V0. Зарисовать осциллограммы, расположив их одна под другой,

как на экране осциллографа.

4.Подключить поочередно сглаживающие емкости, значения кото-

рых указаны в табл. 3. Внимание! Емкости 10 мкФ и 100 мкФ подключать обязательно с соблюдением полярности! Произве-

сти измерения и записать в табл. 3 значения: Uвх (действующее), Uвых = Uср, ΔUп = Umax – Umin.

|

|

|

Таблица 3 |

|

|

|

|

С, мкФ |

1 |

10 |

100 |

|

|

|

|

Uвх, В |

|

|

|

|

|

|

|

Uвых = Uср, В |

|

|

|

|

|

|

|

ΔUп, В |

|

|

|

|

|

|

|

kп |

|

|

|

|

|

|

|

5.Рассчитать значения kп по формуле (11) и записать в табл. 3.

Сравнить их с расчетными значениями, результаты сравнения от-

разить в выводах.

6.Собрать схему согласно рис. 16. Повторить для нее п.п. 1 – 5.

7.Полученные результаты отразить в выводах.

Контрольные вопросы и задания

1.Поясните принцип работы однополупериодного выпрямителя.

2.Поясните принцип работы двухполупериодного выпрямителя.

3.Почему на временных диаграммах рис. 8, рис. 10 значения Uср не

совпадают с Umax?

4. Перечислить факторы, влияющие на величину пульсаций выход-

ного напряжения выпрямителей. Как их можно уменьшить?

44

5.Что такое коэффициент пульсаций, как он определяется?

6.Чему равен коэффициент пульсаций выпрямителя при отключен-

ной нагрузке?

7. Схема какого выпрямителя из двух предложенных является более эффективной с точки зрения уменьшения пульсаций? Объяснить, почему?

2.4. Лабораторная работа № 5

Стабилитрон (диод Зенера)

Цель работы: Изучение свойств и характеристик стабилитрона.

Знакомство с принципом их действия и областями возможного примене-

ния на примере параметрического стабилизатора.

Выполнение лабораторной работы

Подготовка к работе.

1.Изучить соответствующую теоретическую часть данного раздела.

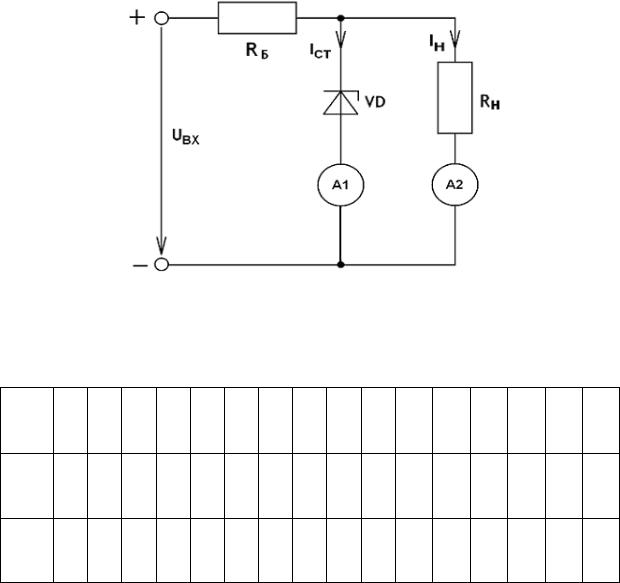

2.Пусть необходимо разработать стабилизатор напряжения на 10 В для нагрузки Rн = 10 кОм, при Uвх = 15 В. За основу возьмем схему рис.

17.Выбираем стабилитрон типа КС 510, имеющий Uст = 10 В, Iст max =

79мА, Iст min = 1 мА. Произвести расчет балластного сопротивления

RБ по формуле RБ = (Uвх – Uст) / Iст, полагая Iст >> Iн (например, Iст =

15·Iн).

Практическое выполнение работы.

1. Собрать схему согласно рис. 17, используя следующие детали:

стабилитрон VD – КС 510, резисторы RБ = 330 Ом, Rн = 10 кОм. Ампер-

метр А2 здесь не требуется.

45

2. Устанавливая поочередно значения входного напряжения Uвх со-

гласно табл. 4, измерить соответствующие выходные напряжения Uвых и

токи стабилитрона Iст. Результаты занести в табл. 4.

Рис. 17. Схема для исследования характеристик стабилитрона

Таблица 4

Uвх, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

В

Uвых,

В

Iст,

мА

3. Построить график зависимости напряжения Uвых от напряжения

Uвх, объяснить характер этой зависимости в выводах.

4. В схему рис. 17 включить амперметр А2 (если он не включен). За-

дать Uвх = 15 В.

46

5. Устанавливая поочередно сопротивления нагрузки Rн 10 кОм, 4,7

кОм, 2,2 кОм, 1 кОм, 0,68 кОм, 0,47 кОм, измерить соответствующие зна-

чения токов Iст, Iн, результаты занести в табл. 5.

|

|

|

|

|

|

Таблица 5 |

|

|

|

|

|

|

|

Rн, кОм |

10 |

4,7 |

2,2 |

1,0 |

0,68 |

0,47 |

|

|

|

|

|

|

|

Iст, мА |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Iн, мА |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6. Построить график зависимости тока Iст от тока Iн, объяснить ха-

рактер этой зависимости в выводах.

Контрольные вопросы и задания

1.Какой вид пробоя диода лежит в основе работы стабилитрона? В

чем его особенность?

2.Изобразите прямую и обратную ветви ВАХ стабилитрона.

3.Какая из ветвей ВАХ стабилитрона является рабочей, почему?

4.Укажите основные параметры стабилитрона на рабочей ветви

ВАХ.

5.Как выбирается рабочая точка стабилитрона?

6.Изобразите электрическую схему параметрического стабилизатора постоянного напряжения на стабилитроне, поясните принцип его работы.

7.Как рассчитывается балластное сопротивление стабилизатора?

2.5.Рекомендуемая литература

1.Жеребцов И.П. Основы электроники. Л. Энергоатомиздат, 1990 г.

2.Прянишников В.А. Электроника: Курс лекций.–СПб.: КРОНА принт. 1998.

47

3.Опадчий Ю.Ф. и др. Аналоговая и цифровая электроника: Учебник для вузов М.: Горячая линия – Телеком. 2000.

4.Игумнов Д.В., Костюнина Г.П. Полупроводниковые устройства непрерывного действия. М. Радио и связь, 1990 г.

5.Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. М. Радио и связь, 1990 г.

48

3.Транзисторы

3.1.Теоретическая часть

3.1.1.Биполярные транзисторы

Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор с двумя взаимодействующими p-n-переходами и тремя выводами, усилительные свойства которого обусловлены явлениями инжекции и экстракции неос-

новных носителей заряда. Биполярные транзисторы работают на основе использования носителей заряда обоих знаков – электронов и дырок,

вследствие чего и получили такое название. Их рабочая часть представляет собой монокристаллическую пластину полупроводника, в которой, путем соответствующего распределения примесей, созданы два близкорасполо-

женных p-n-перехода. Область между обоими переходами принято назы-

вать базой транзистора, а оконечные области – эмиттером и коллектором.

Эмиттер осуществляет инжекцию (введение) неосновных носителей заря-

дов в базу, а коллектор - экстракцию (сбор) носителей.

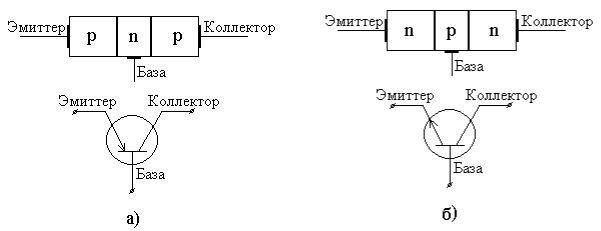

Такую систему из двух переходов можно осуществить двумя спосо-

бами: создавая у эмиттера и коллектора дырочную (или электронную) про-

водимость, а у базы электронную (или дырочную) проводимость. В ре-

зультате получим структуру типа p n p (или n p n), см. рис. 1.

Рис. 1. Электронно-дырочные переходы транзистора и его условное графическое обозначение а) p n p типа, б) n p n типа

49

Принцип действия транзисторов обеих типов одинаков, различие за-

ключается лишь в том, что в транзисторе n p n типа через базу к коллек-

тору движутся электроны, инжектированные эмиттером, а в транзисторе p n p типа – дырки. Для этого к электродам транзистора подключают источники тока противоположной полярности.

Основными режимами работы биполярного транзистора являются:

активный режим; режим насыщения; инверсный режим и режим отсечки.

В активном режиме (используется наиболее часто при реализации усили-

тельных свойств транзистора) переход «база – эмиттер» смещен в прямом,

а переход «коллектор – эмиттер» – в обратном направлении. В режиме на-

сыщения оба перехода смещены в прямом направлении и инжектируют неосновные носители заряда в базовую область транзистора. В инверсном режиме в прямом направлении включен переход «коллектор – эмиттер», а

переход «база – эмиттер» – в обратном. В режиме отсечки оба перехода за-

крыты.

Для того, чтобы p n p конструкция работала, как транзистор необ-

ходимо, чтобы почти все инжектированные эмиттером дырки доходили до коллекторного перехода, т.е. ширина базы W должна быть значительно меньше диффузионной длинны дырок W Lp (для транзисторов

типа W Ln , где Ln - диффузионная длина электронов).

Одной из особенностей конструкции транзистора является то, что сопротивление эмиттерной области выбирается во много раз меньшим, чем базовой, т.е. концентрация основных носителей заряда в эмиттере много больше концентрации основных носителей заряда в базе. В этом случае практически весь эмиттерный ток состоит из носителей, инжектируемых из эмиттера в базу. Очень малую долю его составляет инжекция носителей из базы в эмиттер. Инжектированные из эмиттера в базу носители являют-

ся неосновными носителями заряда в базе. Закрытый коллекторный пере-

50