- •Экспертиза дорожно-транспортных происшествий

- •Глава 1 организация экспертизы 4

- •Глава 1 организация экспертизы § 1. Цель и задачи экспертизы

- •§ 2. Судебная автотехническая экспертиза в ссср

- •§ 3. Компетенция, права и обязанности судебного эксперта

- •§ 4. Компетенция, права и обязанности служебного эксперта

- •Глава 2 производство экспертизы § 5. Исходные материалы для экспертизы

- •§ 6. Участие специалиста-автотехника в следственных действиях

- •§ 7. Этапы экспертизы

- •§ 8. Заключение эксперта-автотехника

- •Глава 3 расчеты движения автомобиля § 9. Равномерное движение

- •§ 10. Торможение двигателем и движение накатом

- •§ 11. Торможение при постоянном коэффициенте сцепления

- •§ 12. Торможение при переменном коэффициенте сцепления

- •§ 13. Торможение без блокировки колес

- •§ 14. Статистическая оценка тормозной динамичности автомобиля

- •Глава 4 расчет движения пешехода при наезде автомобиля § 15. Параметры движения пешехода

- •§ 16. Безопасные скорости автомобиля и пешехода

- •Глава 5 методика анализа наезда автомобиля на пешехода, велосипедиста или мотоциклиста § 17. Классификация наездов на пешехода

- •§ 18. Общая методика экспертного исследования

- •§ 19. Наезд на пешехода при неограниченной видимости и обзорности

- •§ 20. Наезд на пешехода при обзорности, ограниченной неподвижным препятствием

- •§ 21. Наезд на пешехода при обзорности, ограниченной движущимся препятствием

- •§ 22. Наезд на пешехода при ограниченной видимости

- •§ 23. Наезд на пешехода, движущегося под произвольным углом

- •§ 24. Влияние выбираемых параметров на выводы эксперта

- •§ 25. Наезд на велосипедиста и мотоциклиста

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6 методика анализа маневра автомобиля § 26. Критические скорости автомобиля

- •§ 27.Виды маневров

- •§ 28. Расчет маневра при анализе дтп

- •Глава 7 методика анализа наезда на неподвижное препятствие и столкновения автомобилей § 29. Основные положения теории удара

- •§ 30. Наезд на неподвижное препятствие

- •§ 31. Столкновение автомобилей

- •Глава 8 автоматизация и механизация труда эксперта-автотехника § 32. Технические средства автоматизации и механизации автотехнической экспертизы

- •§ 33. Производство экспертизы с использованием эцвм

- •§ 34. Производство экспертизы с использованием авм

- •§ 35. Производство экспертизы с использованием механических моделей

- •§ 36. Графические методы исследования дтп

- •Глава 9 экспертное исследование транспортных средств § 37. Диагностирование технического состояния

- •§ 38.Экспертиза технического состояния

§ 31. Столкновение автомобилей

Место столкновения.Для восстановления механизма ДТП, связанного со столкновением автомобилей, необходимо определить место столкновения, взаимное положение автомобилей в момент удара и расположение их на дороге, а также скорости автомобилей перед ударом. Исходные данные, представляемые эксперту в подобных случаях, обычно неполны, а обоснованная методика по определению необходимых параметров отсутствует. Поэтому при анализе столкновений исчерпывающего ответа на все возникающие вопросы, как правило, дать не удается. Наиболее точные результаты дает совместная деятельность экспертов двух специальностей: криминалиста (трасолога) и автотехника. Однако опыт такой работы пока невелик и эксперту-автотехнику часто приходится выполнять функции трасолога.

Положение места столкновения автомобилей на проезжей части иногда определяют исходя из показаний участников и очевидцев ДТП. Однако свидетельские показания, как правило, неточны, что объясняется следующими причинами: стрессовым состоянием участников ДТП; кратковременностью процесса столкновения; отсутствием в зоне ДТП неподвижных предметов, по которым водители и пассажиры могут зафиксировать в памяти место столкновения; непроизвольным или умышленным искажением обстоятельств дела свидетелями.

Кроме того, свидетелей ДТП может не быть.

Поэтому для определения места столкновения надо исследовать все объективные данные, явившиеся результатом происшествия. Такими данными, позволяющими эксперту определить расположение места столкновения на проезжей части, могут быть:

сведения о следах, оставленных транспортными средствами в зоне столкновения (следы качения, продольного и поперечного скольжения шин по дороге, царапины и выбоины на покрытии от деталей транспортных средств);

данные о расположении разлившихся жидкостей (воды, масла, антифриза, тосола), скопления осколков стекол и пластмасс, частиц пыли, грязи, осыпавшихся с нижних частей транспортных средств при столкновении;

информация о следах, оставленных на проезжей части предметами, отброшенными в результате удара (в том числе и телом пешехода), свалившимся грузом или деталями, отделившимися от транспортных средств;

характеристика повреждений, полученных транспортными средствами в процессе столкновения;

расположение транспортных средств на проезжей части после ДТП.

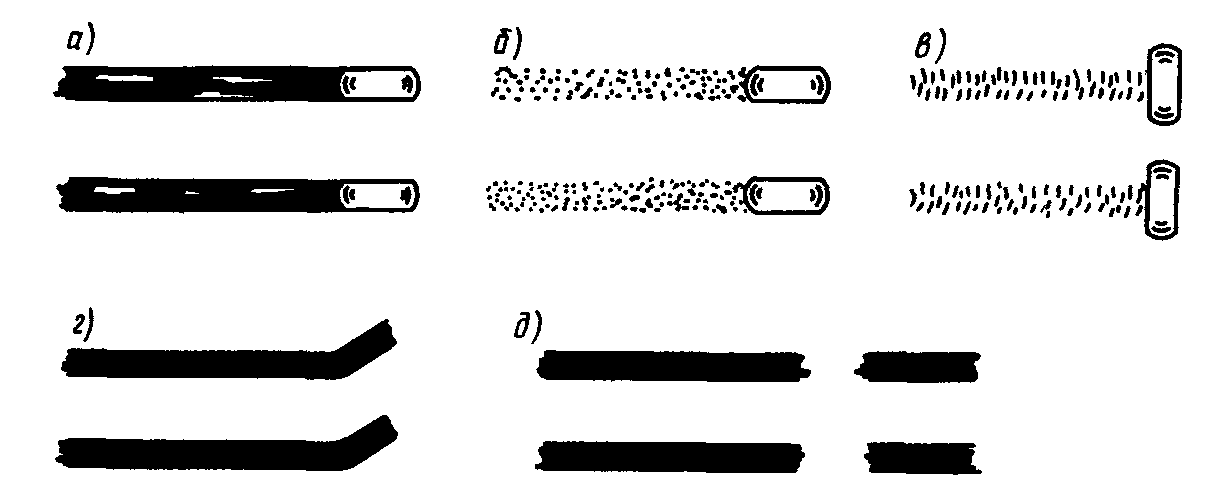

Рис. 7.9. Следы шин на дороге:

а—след скольжения (юза), б—след качения, в—след поперечного скольжения, г—изменение следов при поперечном столкновении, д—то же при встречном столкновении

Подробное исследование следов относится к предмету транспортной трасологии. Здесь приводятся лишь общие понятия.

Из перечисленных исходных данных наибольшую информацию для эксперта дают следы шин на дороге. Они характеризуют действительное положение транспортных средств на проезжей части и их перемещение в процессе ДТП. В период между столкновением и осмотром места ДТП такие следы обычно изменяются незначительно. Остальные признаки характеризуют положение места столкновения лишь приблизительно, а некоторые из них могут даже за сравнительно короткий промежуток времени измениться, иногда существенно. Так, например, вода, вытекающая из поврежденного радиатора в летний жаркий день, часто высыхает до приезда автоинспектора на место ДТП. Наиболее характерные примеры следов шин показаны на рис. 7.9, а—в.

Место столкновения и положение транспортных средств в момент удара иногда можно определить по изменению характера следов шин. Так, при внецентренном встречном и поперечном столкновениях следы шин в месте столкновения смещаются в поперечном направлении в сторону движения автомобиля (рис. 7.9, г).

При встречном столкновении следы юза могут прерваться или стать менее заметными. Если ударные нагрузки, действующие на заторможенное колесо, направлены сверху вниз, то оно может на мгновение разблоки роваться, так как сила сцепления превысит тормозную силу (рис. 7.9, д).

Р![]() ис.

7.10. Продольное сечение борозды на

покрытии:

ис.

7.10. Продольное сечение борозды на

покрытии:

а —асфальтобетонном, б — цемен-тобетонном

Если ударная нагрузка направлена снизу вверх, то колесо может оторваться от дороги. Иногда, наоборот, колесо в момент удара заклинивается деформированными деталями автомобиля и, перестав вращаться, оставляет на дороге след шин, обычно небольшой.

Детали кузова, ходовой части и трансмиссии автомобиля, разрушившиеся от удара, могут оставить на покрытии следы в виде выбоин, борозд или царапин. Начало этих следов расположено, как правило, недалеко от места столкновения. Такие же следы оставляют детали (подножки, педали, руль) опрокинувшегося мотоцикла, мотороллера и велосипеда при волочении или отбрасывании в ходе ДТП. Царапины и борозды на покрытии начинаются с малозаметного следа, затем глубина его увеличивается. Достигнув максимальной глубины, след резко обрывается (рис. 7.10). На асфальтобетонном покрытии в конце вмятины образуется бугорок вследствие пластической деформации массы.

В ряде случаев на детали автомобиля, повредившей покрытие, остаются частицы его массы. Идентификация этих частиц позволяет уточнить деталь, соприкоснувшуюся с покрытием.

Некоторое представление о месте столкновения могут дать траектории предметов, отброшенных в процессе столкновения. Эти траектории могут быть различными в зависимости от формы и массы предметов, а также от характера дороги. Круглые и близкие к ним по форме предметы (колеса, колпаки, ободки фар), перекатываясь, могут удалиться на большое расстояние от места падения. Выбоина или возвышение на покрытии создает местное повышенное сопротивление перемещению предмета, способствуя его разворачиванию и искривлению траектории. Однако начальные участки траекторий обычно близки к прямолинейным и при наличии нескольких следов, расположенных под углом, можно считать, что место столкновения находится вблизи точки их пересечения.

После столкновения транспортных средств на дороге

в зоне ДТП почти всегда остаются сухие частицы осыпавшейся земли, засохшей грязи, пыли. Место расположения этих частиц довольно точно совпадает с местом положения во время столкновения детали, на которой находилась земля. Земля может осыпаться одновременно с нескольких деталей, в том числе и далеко отстоящих от места первоначального контакта автомобилей. Например, при встречном столкновении автомобилей частицы грязи могут осыпаться с заднего бампера или с картеров задних мостов. Поэтому при определении места столкновения эксперту необходимо выяснить, с какого автомобиля и с какой детали отделилась земля. Ответ на этот вопрос, полученный с помощью криминалистической экспертизы, поможет точнее установить взаимное положение транспортных средств и расположение их на дороге в момент удара.

Очень часто при столкновении автомобилей разбиваются стекла и пластмассовые детали, осколки которых разлетаются в разные стороны. Часть осколков падает на детали кузова автомобиля (крышку капота, крылья, подножки) и отскакивает от них или движется вместе с ними, после чего падает на дорогу. Частицы стекла, контактировавшие непосредственно с деталями встречного автомобиля, падают вблизи места столкновения, так как их абсолютная скорость невелика. Частицы, не входившие в контакт, продолжают движение по инерции в прежнем направлении и падают на землю дальше. Кроме того, небольшие кусочки стекла и пластмассы в период между происшествием и началом осмотра могут быть передвинуты от места их падения ветром, дождем, транспортными средствами или пешеходами. В результате зона рассеивания осколков получается достаточно обширной (иногда площадь ее составляет несколько квадратных метров) и определить по ней точное положение места удара невозможно.

В зоне ДТП, как правило, остается много признаков, каждый из которых по-своему характеризует положение места столкновения. Однако ни один из этих признаков, взятый в отдельности, не может служить основанием для окончательного вывода. Только комплексное исследование всей совокупности сведений позволяет эксперту решить с нужной точностью поставленные перед ним задачи.

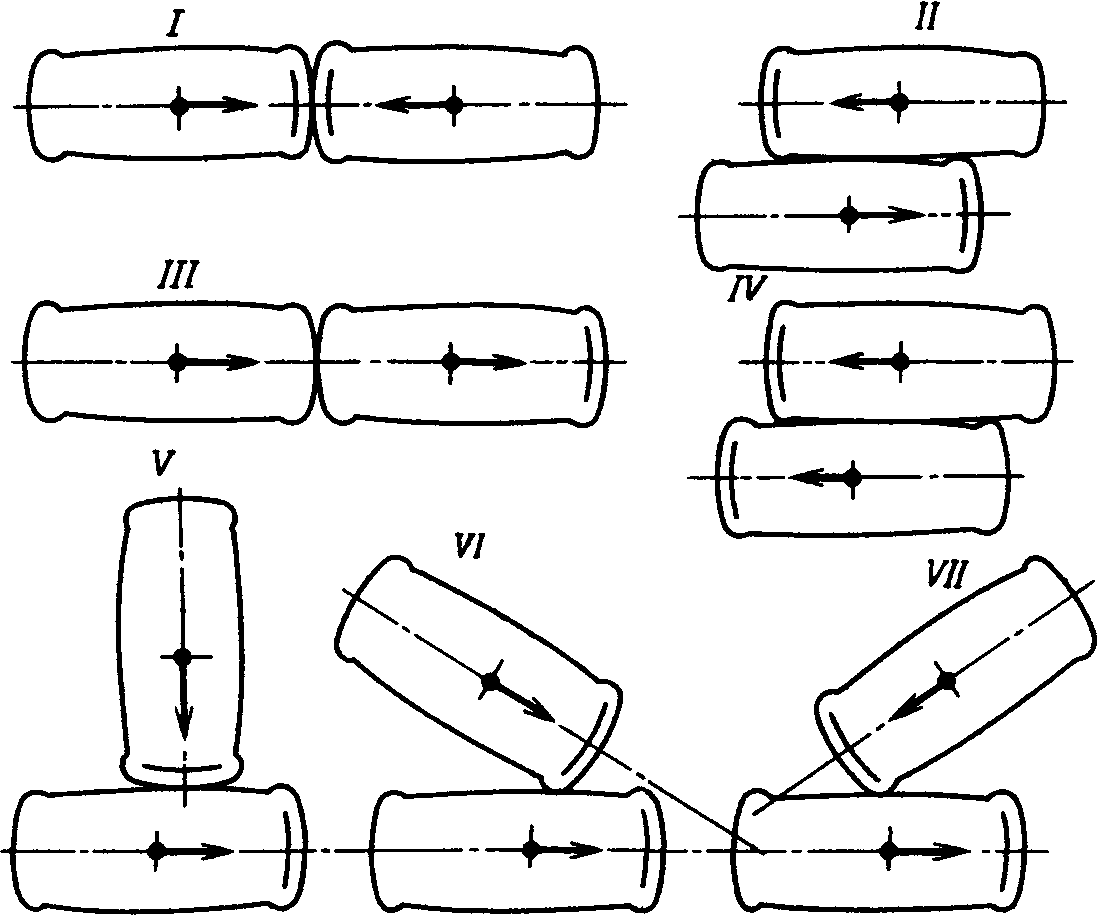

П оложение

автомобилей в моментудара. Все

многообразие столкновений транспортных

средств в зависимости от угла

оложение

автомобилей в моментудара. Все

многообразие столкновений транспортных

средств в зависимости от угла![]() стмежду векторами их скоростей можно

разделить на несколько видов. При

стмежду векторами их скоростей можно

разделить на несколько видов. При![]() ст

ст

![]() 180°

столкновение называютвстречным(рис. 7.11, / и //), а при

180°

столкновение называютвстречным(рис. 7.11, / и //), а при![]() ст

ст![]() 0,

когда автомобили движутся параллельными

или близкими к ним курсами,—попутным(рис. 7.11, /// иIV). При

0,

когда автомобили движутся параллельными

или близкими к ним курсами,—попутным(рис. 7.11, /// иIV). При![]() ст

ст![]() 90°

столкновение именуютперекрестным

(рис. 7.11,V), а при 0<

90°

столкновение именуютперекрестным

(рис. 7.11,V), а при 0<![]() ст<90°

(рис. 7.11,VI)и при 90°<

ст<90°

(рис. 7.11,VI)и при 90°<![]() cт<180°

(рис. 7.11,VII) —косым.

cт<180°

(рис. 7.11,VII) —косым.

Рис 7. 11. Виды столкновений

Если нагрузка действует на торцовые поверхности автомобилей (см. рис. 7.11, / и ///), то удар называют прямым;если же она приходится на боковые стороны,—скользящим(см. рис. 7.11, // иIV).

Рис 7. 12.

Определение угла

![]() ст

ст

Положение автомобилей в момент удара часто определяют путем следственного эксперимента по деформациям, возникшим в результате столкновения. Для этого поврежденные автомобили располагают как можно ближе друг к другу, стараясь совместить участки, контактировавшие при ударе (рис. 7.12, а). Если это не удается сделать, то автомобили располагают так, чтобы границы деформированных участков были расположены на одинаковых расстояниях друг от друга (рис. 7.12, б).Поскольку такой эксперимент провести довольно сложно, иногда вычерчивают в масштабе схемы автомобили и, нанеся на них поврежденные зоны, определяют угол столкновения графически.

Эти методы дают хорошие результаты при

экспертизе встречных перекрестных

столкновений, когда контактирующие

участки автомобилей в процессе удара

не имеют относительного перемещения.

При косых и угловых столкновениях,

несмотря на незначительную продолжительность

удара, автомобили перемещаются друг

относительно друга. Это приводит к

проскальзыванию контактирующих

частей и дополнительным их деформациям.

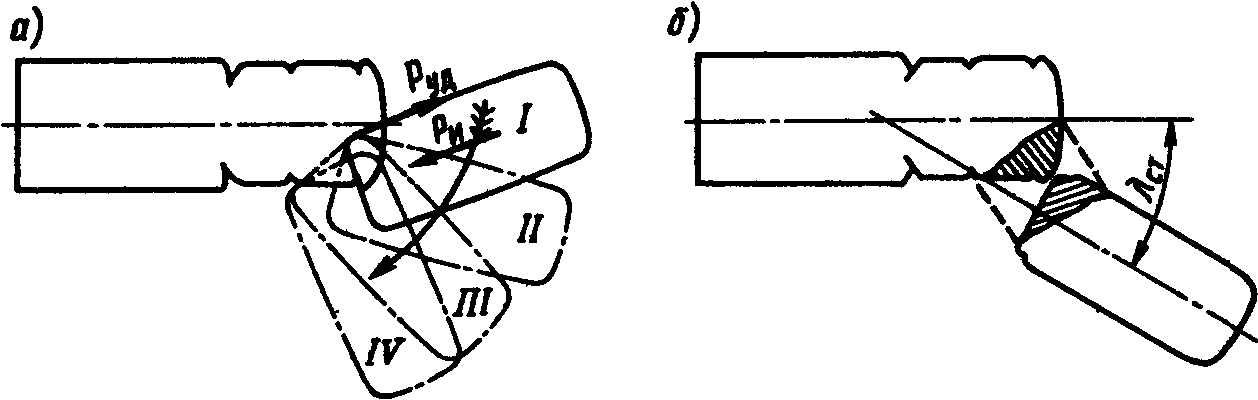

В качестве примера на рис. 7.13, а показано

внецентренное столкновение легкового

и грузового автомобилей. В результате

удара в месте первоначального контакта

возникает сила Руд, которая вместе

с силой инерции дает момент, стремящийся

повернуть легковой автомобиль по

направлению движения часовой стрелки.

Автомобиль, вращаясь, последовательно

занимает положения I...IV,

что приводит к возникновению обширной

зоны деформаций обоих транспортных

средств (грузовой автомобиль условно

считаем неподвижным). Если определять

угол![]() стописанными выше методами (рис 7 13, б),

можно прийти к неверному выводу о том,

что автомобили в начальный момент удара

были расположены под углом около 35°.

стописанными выше методами (рис 7 13, б),

можно прийти к неверному выводу о том,

что автомобили в начальный момент удара

были расположены под углом около 35°.

Рис. 7.13. Внецентренное столкновение автомобилей:

а —процесс столкновения;

б —неправильное определение угла![]() ст,

ст,

![]()

Рис 7.14. Повреждения поверхности автомобиля при столкновениях

а — царапины при отслоении грунтовки, б — заусенцы на задире

Иногда угол

![]() стопределяют по фотографиям поврежденных

транспортных средств. Этот способ дает

хорошие результаты только в том случае,

когда снимки разных сторон автомобиля

сделаны под прямым углом с одного и того

же расстояния.

стопределяют по фотографиям поврежденных

транспортных средств. Этот способ дает

хорошие результаты только в том случае,

когда снимки разных сторон автомобиля

сделаны под прямым углом с одного и того

же расстояния.

Представление о соотношении скоростей соударяющихся автомобилей и направлении их движения можно получить, исследовав повреждения окрашенных поверхностей и металлических деталей. Следы на поверхности поврежденного автомобиля, ширина которых больше, чем глубина, а длина больше, чем ширина, называют царапинами. Царапины идут параллельно поврежденной поверхности. Они имеют небольшие глубину и ширину вначале, расширяясь и углубляясь к концу. Если вместе с лакокрасочным покрытием повреждается грунтовка, то она отслаивается в виде широких каплеобразных царапин длиной 2—4 мм.Широкий конец капли направлен в сторону движения предмета, нанесшего царапину. В конце капли грунтовка может отслоиться, образовав поперечные трещины длиной около 1 мм(рис. 7.14,а).Повреждения, глубина которых больше их ширины, называют задирами и вмятинами. Глубина задира обычно увеличивается от его начала к концу, что позволяет определить направление движения царапавшего предмета. На поверхности задира часто остаются острые заусенцы (рис. 7.14,б),которые отогнуты в том же направлении, в котором двигался царапавший предмет.

Зная направление движения предмета, нанесшего царапину или задир (на рис. 7.14 показано стрелкой), эксперт определяет, какой из автомобилей при попутном скользящем ударе двигался с большей скоростью. У автомобиля, двигавшегося медленнее, следы царапин направлены от задней части к передней, а у обгонявшего автомобиля — в противоположную сторону.

Важную информацию о механизме ДТП может дать изучение положения автомобилей после удара. При встречном прямом столкновении скорости автомобилей взаимно погашаются. Если их масса и скорость были примерно одинаковы, то они останавливаются вблизи места столкновения. Если же массы и скорости были различными, то автомобиль, двигавшийся с меньшей скоростью, или более легкий отбрасывается назад. Иногда водитель грузового автомобиля перед столкновением не снимает ногу с педали управления дроссельной заслонкой и, растерявшись, продолжает нажимать на нее. В этом случае грузовой автомобиль может протащить волоком встречный легковой автомобиль на довольно большое расстояние от места столкновения.

Скользящие столкновения сопровождаются небольшой потерей кинетической энергии при сравнительно значительных разрушениях и деформациях кузова. Если водители перед столкновением не тормозили, то они могут далеко разъехаться от места столкновения.

В момент удара автомобилей скорости u1 иU2.контактирующих деталей складываются и соударяющиеся участки некоторое время движутся в направлении результирующей скоростиU3(рис. 7.15). В этом же направлении движутся и центры тяжести автомобилей. Хотя после прекращения действия ударных нагрузок автомобили движутся под влиянием внешних сил и в дальнейшем траектории обоих автомобилей могут измениться, однако общее направление движения центров тяжести позволяет определить положение автомобилей в момент столкновения.

Определение скорости автомобиля перед ударом Определить начальную скорость автомобиля на основании данных, содержащихся в материалах уголовного дела, обычно довольно трудно, а иногда и невозможно. Причинами этого является отсутствие универсальной методики расчета, пригодной для всех вариантов столкновений, и недостаток исходных данных. Попытки использовать коэффициент восстановления в этих случаях не

Рис 7.15. Направление движения автомобиля после удара

Рис. 7.16. Схемы наезда автомобиля на стоящий автомобиль:

а — обаавтомобиля не заторможены;

б — оба автомобиля заторможены;

в — заторможен передний автомобиль;

г — заторможен задний автомобиль

приводят к положительным результатам, так как достоверных значений этого коэффициента при столкновении не опубликовано. При исследовании столкновений транспортных средств нельзя применять экспериментальное значение Куд,действительное для наезда автомобиля на жесткое препятствие. Процессы деформирования деталей в обоих случаях принципиально различны, соответственно различными должны быть и коэффициенты восстановления, о нем свидетельствует, например, рис. 7.6. Возможность накопить достаточную экспериментальную информацию, учитывая многообразие моделей автомобилей, их скоростей и видов столкновений, исче-зающе мала. В Японии исследователями Такеда, Сато и другими предложена эмпирическая формула для коэффициента восстановления

![]()

где U*a —скорость автомобиля, км/ч.

Однако экспериментальные точки на графике, послужившем основой для этой формулы, расположены с большим разбросом относительно аппроксимирующей кривой, и расчетные значения Kудмогут отличаться от действительных в несколько раз. Поэтому формулу можно рекомендовать лишь для сугубо ориентировочных подсчетов, а не для применения в экспертной практике тем более, что она описывает ДТП с иностранными автомобилями.

Отсутствие надежной информации о коэффициенте восстановления часто вынуждает экспертов рассматривать предельный случай, считая удар абсолютно неупругим (Куд=0).

Определить параметры прямого столкновения (см. рис. 7.11, / и ///) можно лишь в том случае, если один из автомобилей до удара был неподвижным, и скорость его U2=0. После удара оба автомобиля перемещаются как одно целое со скоростью U'1(рис. 7.16).

При этом возможны различные варианты.

I.Не заторможены оба автомобиля, и после удара они катятся свободно (рис. 7.16, а) с начальной скоростьюU'1.

Уравнение кинетической энергии при этом

![]()

где Sпн—перемещение автомобилей

после удара;![]() дв—коэффициент

суммарного сопротивления движению,

определяемый по формуле (3.7а).

дв—коэффициент

суммарного сопротивления движению,

определяемый по формуле (3.7а).

Следовательно, U'1=![]() .

Кроме того, согласно формуле (7.2) приU2=0иU'1=U'2скорость автомобиля 1 перед ударом

.

Кроме того, согласно формуле (7.2) приU2=0иU'1=U'2скорость автомобиля 1 перед ударом

![]() (7.15)

(7.15)

II.Оба автомобиля заторможены, после удара перемещаются совместно на расстояние Sпн(рис. 7.16,б) с начальной скоростьюU'1.

Скорость автомобилей после удара U'1

=![]() .

.

Скорость автомобиля 1в момент удара — формула (7.15).

Скорость автомобиля 7 в начале тормозного пути

![]() (7.16)

(7.16)

где Sю1— длина следа юза автомобиля 1 перед ударом.

Скорость автомобиля 1 перед началом торможения

![]() (7.17)

(7.17)

III. Заторможен стоящий автомобиль2,автомобиль 1 не заторможен (рис. 7.16, в).

Оба автомобиля после удара перемещаются

на одно и то же расстояние Sпнс

начальной скоростьюU'1.Уравнение кинетической энергии в

этом случае:(т1+т2)*(U'1)2/2=(m1![]() дв+m2

дв+m2![]() x)gSпн,откуда

x)gSпн,откуда

![]()

IV.Стоящий автомобиль2не заторможен. Задний автомобиль 1 перед ударом в заторможенном состоянии переместился на расстояние Sю1. После удара перемещение автомобиля 1 равноSпн1,а перемещение автомобиля2 —Sпн2.

Аналогично предыдущим случаям

![]()

Скорости U1,Ua1и Uaопределяют соответственно по формулам (7.15)—(7.17).

Применить эту методику для анализа встречного или попутного столкновения, при котором двигались оба автомобиля, возможно только, если следствием или судом установлена скорость одного из автомобилей.

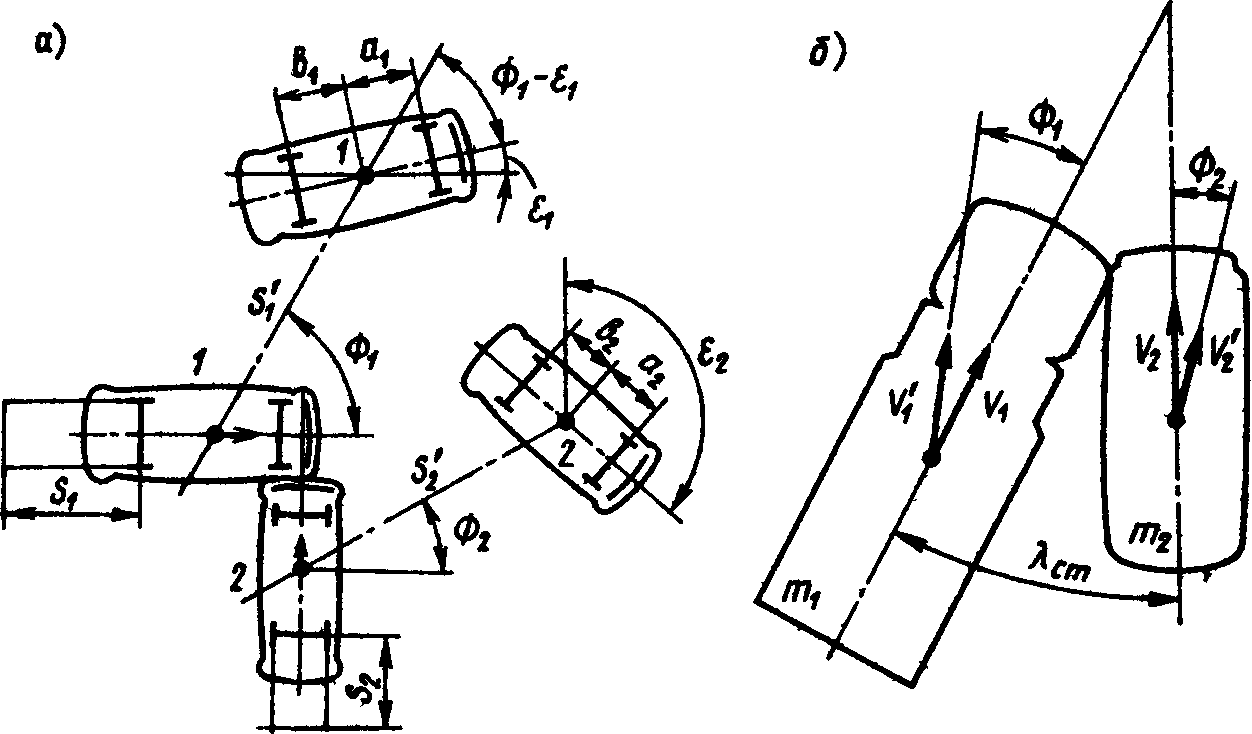

При перекрестном столкновении (рис. 7.17, а)оба автомобиля обычно совершают сложное движение, так как в результате каждый из автомобилей начинает вращаться около своего центра тяжести. Центр тяжести в свою очередь перемещается под некоторым углом к первоначальному направлению движения. Пусть водители автомобилей 1 и2перед столкновением тормозили, и на схеме зафиксированы тормозные следыS1 иS2.

Рис 7.17. Схемы столкновения автомобилей

а —перекрестного,

б —косого

После столкновения центр тяжести автомобиля 1 переместился на расстояние S'1под углом Ф1, а центр тяжести автомобиля2 —на расстояниеS'1под углом Ф2.

Все количество движения системы можно разложить на две составляющие в соответствии с первоначальным направлением движения автомобилей 1 и 2.Поскольку количество движения в каждом из указанных направлений не изменится, то

(![]() 7.18.)

7.18.)

(7.19.)

где U'1иU'2 —скорости автомобилей 1 и2после удара

Эти скорости можно найти. Предположив,

что кинетическая энергия каждого

автомобиля после удара Перешла в работу

трения шин по дороге во время поступательного

перемещения на расстояние Sпн1(Sпн2) и поворота вокруг центра

тяжести на угол![]() 1

(

1

(![]() 2)

2)

Работа трения шин на дороге при поступательном движении автомобиля 1

![]()

То же при повороте его относительно

центра тяжести на угол

![]() 1

1

![]()

где а1иb1

—расстояния от переднего и заднего

мостов автомобиля 1 до его центра

тяжести,Rz1иRz2—нормальные

реакции дороги, действующие на передний

и задний мостя автомобиля 1,![]() 1— угол поворота автомобиля 1,

рад

1— угол поворота автомобиля 1,

рад

При этом

![]()

где L' — базаавтомобиля 1 Следовательно,

![]()

Отсюда скорость автомобиля 1после столкновения

![]() (7.20.)

(7.20.)

Точно так же находим скорость автомобиля 2 после столкновения

![]() (7.21.)

(7.21.)

где L"и![]() 2— соответственно база и угол поворота

автомобиля2; а2и b2— расстояния от переднего и заднего

мостов автомобиля2до его центра

тяжести.

2— соответственно база и угол поворота

автомобиля2; а2и b2— расстояния от переднего и заднего

мостов автомобиля2до его центра

тяжести.

Подставив эти значения в формулу (7.18), определим скорость автомобиля 1

![]()

Аналогично для автомобиля 2

![]()

Зная скорости U1и U2автомобилей непосредственно перед столкновением, можно, используя выражения (7.16) и (7.17), найти скорости в начале тормозного пути и перед торможением.

При расчетах следует иметь в виду, что расстояния (Sпн1и Sпн2) и углы (Ф1и Ф2) .характеризуют перемещения центров тяжести автомобилей. Расстояния Sпн1 и Sпн2могут значительно отличаться от длины следов шин на покрытии. Углы Ф1иФ2также могут отличаться от углов наклона следов, оставленных шинами. Поэтому как расстояния, так и углы лучше всего определять по схеме, выполненной в масштабе с разметкой положения центра тяжести каждого автомобиля, участвовавшего в ДТП.

В практике нередки происшествия, в

процессе которых автомобили

сталкиваются под углом

![]() ст,отличающимся от прямого. Последовательность

расчета таких столкновений не отличается

от изложенной выше. Только количество

движения системы нужно спроектировать

на составляющие, соответствующие

первоначальным направлениям движения

автомобилей 1 и2,что повлечет за

собой усложнение формул (7.18) и (7.19).

ст,отличающимся от прямого. Последовательность

расчета таких столкновений не отличается

от изложенной выше. Только количество

движения системы нужно спроектировать

на составляющие, соответствующие

первоначальным направлениям движения

автомобилей 1 и2,что повлечет за

собой усложнение формул (7.18) и (7.19).

Тогда, согласно рис. 7.17, б:

![]() Ф2(7.22)

Ф2(7.22)

![]()

![]() (7.23)

(7.23)

![]()

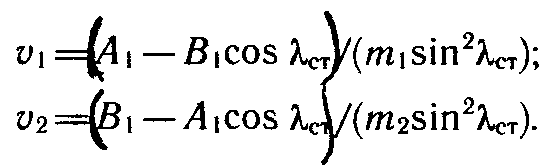

Скорости U'1иU'2в уравнениях (7.22) и (7.23) определяют по формулам (7.20) и (7.21). Направление отсчета углов (Ф1и Ф2показано на рис. 7.17. Обозначив правые части уравнений (7.22) и (7.23) соответственно черезА1иB1, можно найти скорости автомобилей перед ударом:

Скорости автомобилей перед перекрестным столкновением, определенные описанным способом, являются минимально возможными, так как в расчетах не учтена энергия, затраченная на вращение обоих автомобилей. Фактические скорости могут быть на 10—20% выше расчетных.

Иногда используют так называемую «приведенную» скорость автомобиля, т. е. такую скорость, при которой автомобиль, наехав на неподвижное препятствие, получает те же разрушения и деформации, что и при столкновении. Принципиальных возражений против такого параметра, естественно, нет, однако достоверные способы его определения отсутствуют.

Техническая возможность предотвратить столкновение. Ответ на вопрос о возможности предотвратить столкновение связан с определением расстояния между автомобилями в момент возникновения опасной дорожной обстановки. Установить это расстояние экспертным путем трудно, а часто и невозможно. Данные, содержащиеся в следственных документах, как правило, неполны или противоречивы. Наиболее точные данные получают путем следственного эксперимента с выездом на место ДТП.

Рассмотрим вначале попутное столкновение.

Если столкновение явилось результатом неожиданного торможения переднего автомобиля, то при исправной тормозной системе заднего автомобиля могут быть только две причины: либо опоздание водителя заднего автомобиля, либо неправильно выбранная им дистанция. При правильно выбранной дистанции и своевременном торможении заднего автомобиля столкновение, очевидно, исключается.

Если фактическая дистанция между автомобилями Sфизвестна, то ее сравнивают с дистанциейSб,минимально необходимой для предотвращения столкновения. Если стоп-сигнал автомобиля-лидера исправен и включается в момент нажатия водителем на тормозную педаль, то минимальная дистанция по условиям безопасности Sб=U''a(t''1 +t''2+ 0,5t''3) +(u''a)2 /(2j'')- U'а(t'2+ 0,5t'3) -(U'a)2/(2j'),где одним штрихом обозначены параметры переднего автомобиля, а двумя — заднего.

Если оба автомобиля движутся с одинаковой скоростьюИU'a=U''a=Ua, ТОSб= Ua[t''1+(t''2 - t'2) +0,5(t''3-t'3)]+U2a(1/j''-1/j')/2.

Наибольшей безопасная дистанция должна быть при следовании грузового автомобиля за легковым, так как при этом t''2> t'2; t''3> t'3иj"<j'.Если транспортные средства однотипны, то приU'a=U''a=UaдистанцияSб=Uat''1.

При Sф

![]() Sбможно сделать вывод о том,

что водитель заднего автомобиля имел

техническую возможность избежать

столкновения, а приSФ<Sб—вывод

о том, что у него такой возможности не

было.

Sбможно сделать вывод о том,

что водитель заднего автомобиля имел

техническую возможность избежать

столкновения, а приSФ<Sб—вывод

о том, что у него такой возможности не

было.

У некоторых автомобилей момент загорания стоп-сигнала не совпадает с началом нажатия на тормозную педаль. Запаздывание может составлять 0, 5— 1, 2 с и быть одной из причин ДТП.

Предотвратить встречное столкновение водителям, движущимся по одной полосе, удается лишь в том случае, если оба успеют затормозить и остановить автомобили. Если хотя бы один из автомобилей не остановится, ДТП будет неизбежным.

Рассмотрим возможность предотвращения встречного столкновения На рис 7.18 в координатах «путь—время» показан процесс сближения двух автомобилей 1 и 2. Римскими цифрами отмечены следующие их положения

/ —в момент, когда водители могли оценить сложившуюся дорожную обстановку как опасную и должны были принять необходимые меры для ее ликвидации,

// —в моменты, когда каждый из водителей в действительности начал реагировать на возникшую опасность,

/// —в моменты, соответствующие началу образования следов, юза на покрытии (начало полного торможения),

IV—в момент столкновения автомобилей.

Цифрами Vотмечены положения автомобилей, в которых они остановились бы, если бы не столкнулись, а продолжали двигаться в заторможенном состоянии (предположительная версия).

Рис 7.18. График движения автомобиля при встречном столкновении

Расстояние между автомобилями в момент возникновения опасной обстановки 5в. Участок //—/// соответствует движению автомобилей с постоянными скоростями за суммарное время Т1 (Т2).РасстоянияSa1иSa2, отделявшие автомобили от места столкновения в начальный момент, должны быть определены следственным путем, так же, как их начальные скоростиUa1иUa2.

Очевидное условие возможности предотвратить столкновение: расстояние видимости должно быть не меньше суммы остановочных путей обоих транспортных средств:

Sв=Sа1+

Sа2![]() Sо1+Sо2,

где индексы 1 и 2 относятся к соответствующим

автомобилям. Для реализации этого

условия водители должны одновременно

реагировать на возникшую опасность для

движения и без промедления начать

экстренное торможение. Однако, как

показывает экспертная практика, такое

случается редко. Обычно водители

некоторое время продолжают сближаться,

не снижая скорости, и тормозят со

значительным опозданием, когда

столкновение невозможно предотвратить.

Особенно часты такие ДТП в ночное время,

когда один из водителей выезжает на

левую сторону дороги, а недостаточная

освещенность затрудняет определение

расстояний и распознавание транспортных

средств.

Sо1+Sо2,

где индексы 1 и 2 относятся к соответствующим

автомобилям. Для реализации этого

условия водители должны одновременно

реагировать на возникшую опасность для

движения и без промедления начать

экстренное торможение. Однако, как

показывает экспертная практика, такое

случается редко. Обычно водители

некоторое время продолжают сближаться,

не снижая скорости, и тормозят со

значительным опозданием, когда

столкновение невозможно предотвратить.

Особенно часты такие ДТП в ночное время,

когда один из водителей выезжает на

левую сторону дороги, а недостаточная

освещенность затрудняет определение

расстояний и распознавание транспортных

средств.

Для установления причинной связи между действиями водителей и наступившими последствиями нужно ответить на вопрос: имел ли каждый из водителей техническую возможность предотвратить столкновение, несмотря на неправильные действия другого водителя? Другими словами, произошло ли столкновение автомобилей, если бы один из водителей реагировал на опасность своевременно и затормозил раньше, чем он это сделал в действительности, а другой водитель действовал так же, как в ходе ДТП. Для ответа на этот вопрос определяют положение в момент остановки одного из автомобилей, например первого, при условии, что его водитель своевременно реагировал бы на опасную обстановку. После этого находят положение второго автомобиля в момент остановки, если бы он не был задержан при столкновении.

Условие возможности предотвратить столкновение для водителя автомобиля 1

![]()

для водителя автомобиля 2

![]()

где Sпн1и Sпн2— расстояния, на которые переместились бы автомобили от места столкновения до остановки, если бы не были задержаны.

Примерная последовательность расчета при оценке действий водителя автомобиля 1 такова.

1.Скорость второго автомобиля в момент начала полного торможения

![]()

где t''3 —время нарастания замедления автомобиля2; j" —установившееся замедление того же автомобиля.

2.Путь полного торможения второго автомобиляS'4=U2ю2/(2j'').

3.Расстояние, на которое переместился бы второй автомобиль до остановки от места наезда, если бы не произошло столкновения,

![]()

где Sю2— длина следа юза, оставленного на покрытии вторым автомобилем перед местом столкновения.

4.Остановочный путь первого автомобиляSo1=T'Uа1.+U2a1/(2j').

5.Условие возможности

для водителя первого автомобиля

предотвратить столкновение, несмотря

на несвоевременное торможение второго

водителя:Sa1![]() So1+Sпн2.

So1+Sпн2.

Если это условие соблюдено, то водитель первого автомобиля имел техническую возможность при своевременном реагировании на появление встречного автомобиля остановиться на расстоянии, исключавшем столкновение.

В такой же последовательности определяют, была ли такая возможность у водителя второго автомобиля.

Пример. На дороге шириной 4, 5 м произошло встречное столкновение двух автомобилей: грузового ЗИЛ-130-76 и легкового ГАЗ-3102 «Волга». Как установлено следствием, скорость автомобиля ЗИЛ-130-76 была примерно 15 м/с, а скорость автомобиля ГАЗ-3102 — 25 м/с.

При осмотре места ДТП зафиксированы тормозные следы. Задними шинами грузового автомобиля оставлен след юза длиной 16 м, а задними шинами легкового автомобиля — след юза длиной 22 м. В результате следственного эксперимента с выездом на место ДТП установлено, что в тот момент, когда каждый из водителей имел техническую возможность обнаружить встречный автомобиль и оценить дорожную обстановку как опасную, расстояние между автомобилями было около 200 м. При этом автомобиль ЗИЛ-130-76 находился от места столкновения на удалении примерно 80 м, а автомобиль ГАЗ-3102 «Волга»—на удалении около 120 м.

Данные, необходимые для расчета:

автомобиль ЗИЛ-130-76 T'=1, 4 с; t'3=0,4 с; j'=4,0 м/с2;

автомобиль ГАЗ-3102 «Волга» T"=1, 0 с; t''3=0,2 с; j''=5, 0 м/с2.

Определить наличие технической возможности предотвратить столкновение автомобилей у каждого из водителей.

Решение.

1. Остановочные пути автомобиля ЗИЛ-130-76 So1=15*l, 4+ 225/(2*4,0) =49,5 м; автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» 5„2=25*1,2+ 625/(2*5,0) =92, 5 м.

2. Условие возможности предотвратить столкновение: So1+ So2= 49,5+92,5= 142,0 м; 142,0<SB=200 м.

Сумма остановочных

путей обоих автомобилей меньше расстояний,

отделявших их от места предстоящего

столкновения. Следовательно, если бы

оба водителя правильно оценили создавшуюся

дорожную обстановку и одновременно

приняли правильное решение, то

столкновения удалось бы избежать.

После остановки автомобилей между ними

оставалось бы расстояние около 58 м:

![]() S=

(80+ 120)— (49, 5+ 92, 5) =58 м.

S=

(80+ 120)— (49, 5+ 92, 5) =58 м.

Определим, какой из водителей имел техническую возможность предотвратить столкновение, несмотря на неправильные действия другого водителя. Вначале возможные действия водителя ЗИЛ-130-76.

3. Скорость автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» в момент начала полного торможения Uю2= 25— 0,5 *0,2* 5, 0 =24, 5 м/с.

4. Путь полного торможения автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» S''4 = 24,52/(2*5,0) =60,0 м.

5. Перемещение автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» от места столкновения в заторможенном состоянии при отсутствии столкновения Sпн2= 60,0 -22, 0 ==38, 0 м.

6. Условие возможности для водителя ЗИЛ-130-76 предотвратить столкновение: So1+ Sпн2=49,5+38,0=87,5> Sa1=80 м.

Водитель автомобиля ЗИЛ-130-76 даже при своевременном реагировании на появление автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» не имел технической возможности предотвратить столкновение.

7. Аналогичные расчеты проводим применительно к водителю автомобиля ГАЗ-3102 «Волга»:

Как показали расчеты, водитель автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» имел реальную техническую возможность предотвратить столкновение, несмотря на то, что водитель ЗИЛ-130-76 опоздал с началом экстренного торможения

Таким образом, хотя оба водителя несвоевременно реагировали на появление опасности и оба затормозили с некоторым опозданием, но только один из них в создавшейся обстановке располагал возможностью предотвратить столкновение, а второй — такой возможности не имел. Чтобы объяснить полученный вывод, определим перемещение каждого автомобиля за время, просроченное его водителем.

Перемещение автомобиля ЗИЛ-130-76

![]()

Перемещение автомобиля ГАЗ-3102 «Волга»

![]()

Перемещение автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» за время запаздывания водителя (65, 5 м) примерно в 1, 5 раза больше перемещения автомобиля ЗИЛ-130-76 (41, 0 м). Поэтому его водитель имел техническую возможность избежать наезда. Водитель автомобиля ЗИЛ-130-76 не имел такой возможности.

Рассматривая способы предотвратить перекрестное столкновение так же, как и выше, устанавливают, успевал ли водитель выполнить необходимые действия, когда возникла объективная возможность обнаружить опасность столкновения. Водитель, пользующийся преимущественным правом на движение, должен принимать необходимые меры безопасности с момента, когда он может определить, что другое транспортное средство при дальнейшем движении может оказаться на полосе следования его автомобиля. Момент возникновения опасной обстановки должен быть определен следствием или судом, так как при субъективном определении этого момента возможны разноречивые толкования и существенные ошибки. Так, например, в некоторых методических источниках встречается указание, что опасная обстановка возникает в момент, когда водитель автомобиля можеть обнаружить другое транспортное средство на таком расстоянии, на котором его водитель уже не может остановиться, чтобы уступить дорогу (т. е. когда другое транспортное средство приблизилось на расстояние, равное тормозному следу). Для практической реализации этого положения водитель должен точно определить скорость приближающегося транспортного средства, его тормозные свойства и качество дороги, вычислить длину тормозного пути и сравнить ее с фактической дистанцией, наблюдаемой им. Нереальность подобной операции очевидна.

При анализе столкновений на закрытых перекрестках учитывают ограничение обзорности, применяя методику расчета удаления, аналогичную описанной в гл. 5.

Контрольные вопросы

1. Что такое коэффициент восстановления? Как он характеризует

процесс удара?

2. Опишите центральный и внецентренный удары.

3. Как изменяется скорость автомобиля при его наезде на жесткое неподвижное препятствие?

4. Как определить начальную скорость автомобиля перед наездом его на неподвижное препятствие: а — при центральном ударе; б — при внецентренном ударе?

5. В какой последовательности анализируют столкновение автомобилей?

6. Как определить возможность предотвратить попутное столкновение (встречное столкновение)?