- •А. А. Мышкина Конспект лекций по внутренним болезням лекция № 1. Предмет внутренних болезней, история и задачи

- •Лекция № 2. Нейроциркуляторная астения

- •Лекция № 3. Гипертоническая болезнь

- •Определение и классификация уровней артериального давления

- •Определение группы риска

- •Гипертонические кризы

- •Лекция № 4. Миокардиты

- •Лекция № 5. Инфекционный эндокардит

- •Лекция № 6. Перикардиты

- •Лекция № 7. Ревматизм (болезнь Сокольского—Буйо)

- •Ревмокардит первичный

- •Возвратный ревмокардит

- •Лекция № 8. Пролапс митрального клапана

- •Лекция № 9. Недостаточность митрального клапана

- •Лекция № 10. Митральный стеноз

- •Лекция № 11. Недостаточность клапанов аорты

- •Лекция № 12. Стеноз устья аорты

- •Лекция № 13. Недостаточность трехстворчатого клапана

- •Лекция № 14. Атеросклероз

- •Лекция № 15. Ишемическая болезнь сердца

- •Стенокардия

- •Инфаркт миокарда

- •Лекция № 16. Дилатационная (застойная) кардиомиопатия

- •Основные периоды заболевания

- •Лекция № 17. Гипертрофическая кардиомиопатия

- •Лекция № 18. Рестриктивная кардиомиопатия

- •Лекция № 19. Аритмии вследствие нарушения образования импульсов

- •1. Синусовая тахикардия

- •2. Синусовая брадикардия

- •3. Синусовая аритмия

- •4. Синдром слабости синусового узла

- •5. Ритм атриовентрикулярного соединения

- •6. Идиовентрикулярный ритм

- •7. Экстрасистолии

- •8. Пароксизмальная тахикардия

- •9. Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий)

- •10. Трепетание предсердий

- •11. Мерцание желудочков (фибрилляция желудочков)

- •Лекция № 20. Аритмии вследствие нарушения проведения импульсов

- •Синдром wpw (Вольффа—Паркинсона—Уайта)

- •СиндромLgl (Лауна—Гэнонга—Левина)

- •СиндромClc (Клерка—Леви—Кристерко)

- •Лекция № 21 Сердечная недостаточность

- •Лекция № 22. Пневмонии

- •Лекция № 23. Хронический бронхит

- •Лекция № 24. Бронхоэктатическая болезнь

- •Лекция № 25. Абсцесс легкого

- •Лекция № 26. Гангрена легкого

- •Лекция № 27. Тромбоэмболия легочной артерии (тэла)

- •Лекция № 28. Хронические обструктивные болезни легких (хобл)

- •Лекция № 29. Бронхиальная астма

- •Лекция № 30. Астматический статус (осложнение тяжелой бронхиальной астмы)

- •Лекция № 31. Эмфизема легких

- •Лекция № 32. Рак легкого

- •Лекция № 33. Экзогенные аллергические альвеолиты

- •Лекция № 34. Фиброзный альвеолит

- •Лекция № 35. Саркоидоз (болезнь Бенье—Бека—Шауманна)

- •Лекция № 36. Хроническое легочное сердце

- •Лекция № 37. Плевриты

- •Лекция № 38. Диффузный гломерулонефрит

- •Лекция № 39. Хронический пиелонефрит

- •Лекция № 40. Хроническая почечная недостаточность

- •Лекция № 41. Системная красная волчанка

- •Лекция № 42. Системная склеродермия

- •Лекция № 43. Узелковый периартериит

- •Лекция № 44. Ревматоидный артрит

- •Лекция № 45. Аллергия

- •Закономерности иммунного ответа на воздействие аллергена

- •Лекция № 46. Лекарственная болезнь

- •Пути формирования

Лекция № 43. Узелковый периартериит

Узелковый периартериит – системный некротизирующий васкулит артерий среднего и мелкого калибра с образованием аневризм сосудов и вторичным поражением органов и систем.

Заболевают преимущественно мужчины.

Предрасполагающие факторы. Факторами риска являются непереносимость лекарств, повышенная чувствительность к пищевым, бытовым и профессиональным воздействиям, охлаждению и инсоляции, наличие в анамнезе аллергических заболеваний, артралгий, миалгий, генетическая предрасположенность к аллергическим и системным заболеваниям.

Клиника. Основными синдромами заболевания являются астеновегетативный (похудание, лихорадка волнообразного характера с высокими температурами, не снижающимися под влиянием антибиотиков, слабость, адинамия), кардиальный (синдром коронарной недостаточности, возможны инфаркты), гипертонический (артериальная гипертония), легочный (пневмонит, астматический синдром), абдоминальный (боль в животе, диспепсия, кровотечение), гепатолиенальный (чаще увеличивается печень), нефротический (нефрит, нефросклероз с типичными клиническими проявлениями), неврологический (полиневрит), трофических изменений (подкожные узелки), суставной (полиартралгии), синдром Вегенера (триада: ринит, синусит с последующим изъязвлением костей и хрящей носа; легочный васкулит; поражение почек с развитием недостаточности).

Варианты течения: острый, подострый, хронически рецидивирующий.

Критериями диагностики являются поражение почек с артериальной гипертонией, типичный абдоминальный синдром, сочетающийся с диспептическими расстройствами, пневмонит или бронхиальная астма с высокой эозинофилией, кардиальный синдром в виде коронарита, полиневрит.

Для диагностики необходимы три из пяти критериев.

Дополнительное диагностическое исследование. Алгоритм обследования как при системных болезнях соединительной ткани.

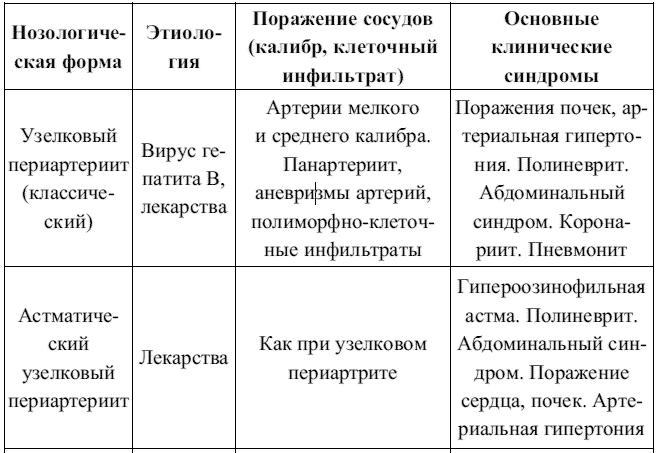

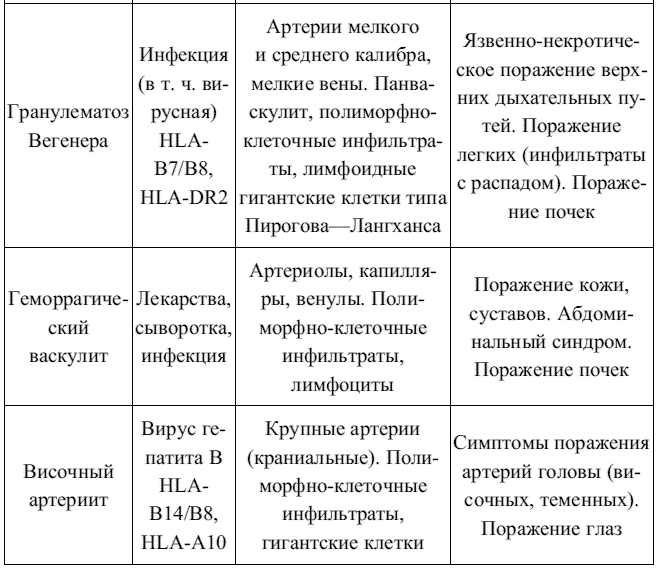

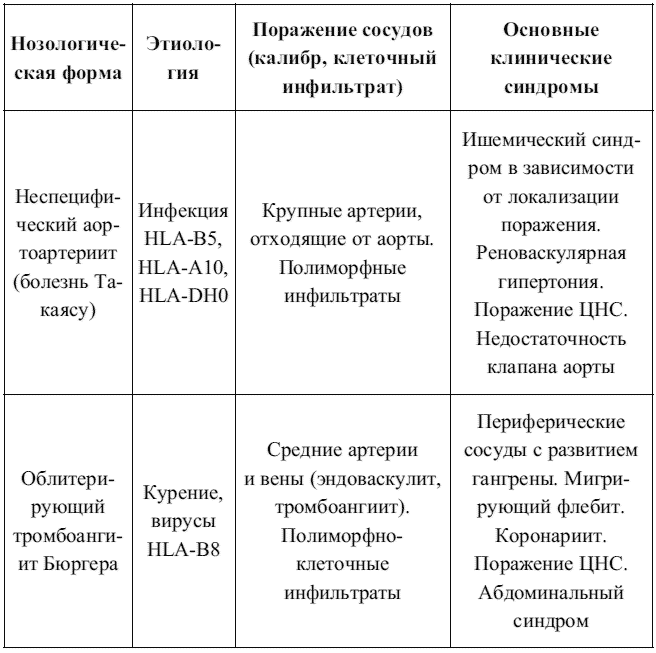

Таблица 8. Клинико-морфологические признаки отдельных нозологических форм системных васкулитов (по Е. Н. Семенковой, 1988 г.)

Дифференциальная диагностика. Должна проводиться с системными заболеваниями соединительной ткани, инфекционными заболеваниями, бактериальным эндокардитом, аппендицитом, кишечной непроходимостью, перфорацией язвы, гемобластозами (табл. 8).

Лечение. Проводится гормонотерапия (преднизолон по 30–40 мг 1–2 месяца с последующим снижением дозы до поддерживающей – 10–15 мг, возможно развитие осложнений – стероидных васкулитов), комбинация глюкокортикоидов с цикло-фосфамидом и азатиоприном – до нескольких лет. Используется также гепарин, трентал, курантил (улучшение реологических показателей крови), плазмаферез, гемосорбция до 5–6 сеансов. Физиотерапевтические процедуры противопоказаны. Проводится симптоматическое лечение.

Прогноз. Прогноз неблагоприятный.

Лекция № 44. Ревматоидный артрит

Ревматоидный артрит – хроническое системное заболевание соединительной ткани с прогрессирующим поражением преимущественно периферических (синовиальных) суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита.

Классификация. При постановке диагноза проводится разделение:

1) по клинической характеристике: поли-, олиго-, моноартрит, наличие висцеритов, сочетание с другими ревматическими болезнями;

2) по наличию ревматоидного фактора: серопозитивный, серонегативный;

3) по степени активности: минимальная I, умеренная II, максимальная III, ремиссия;

4) по рентген-стадии: I – остеопороз, II – сужение суставных щелей, III – эрозии, IV – анкилозы;

5) по функциональной недостаточности: I степень – профессиональная способность сохранена, II степень – утрачена, III степень – утрачена способность к самообслуживанию.

Клиника. Основными синдромами являются суставной (поражение в основном мелких суставов кистей и стоп, изъязвление хрящей поверхности суставов, деформация, анкилозирование, синдром утренней скованности), кардиальный (миокардит, эндокардит с формированием неглубокого порока сердца, перикардит), легочный (адгезивный плеврит, фиброзирующий пневмонит), почечный (хронический гломерулонефрит, амилоидоз), трофических нарушений (ревматоидные узелки в периартикулярных тканях пораженных суставов), сосудистый (дигитальный артериит в области ногтевых фаланг), астеновегетативный (повышение температуры, похудание), анемический (вторичная железодефицитная анемия).

Основными клиническими формами являются суставная (основная форма проявления заболевания – в 80 % случаев), доброкачественная, суставно-висцеральная, синдром Фелти (1 % случаев – панцитопения, увеличение селезенки и периферических лимфатических узлов), злокачественная, быстро прогрессирующая форма, синдром Шегрена (вовлечение паренхимы слюнных и слезных желез с последующей атрофией).

Основой диагностики являются большие и малые критерии.

К большим критериям относят следующие:

1) утреннюю скованность;

2) боль при движениях или болезненность хотя бы одного сустава;

3) припухлость сустава;

4) припухлость хотя бы еще одного сустава (устанавливаемая с интервалом не более 3 месяцев);

5) симметричность припухлости суставов;

6) подкожные узелки;

7) типичные рентгенологические изменения суставов с включением околосуставного остеопороза;

8) ревматоидный фактор в крови;

9) характерные изменения синовиальной жидкости; 10)характерные гистологические изменения синовиальной оболочки;

11) характерная гистология ревматоидных узелков.

При наличии семи критериев диагноз считается достоверным, менее семи критериев – вероятным.

Малые критерии:

1) подкожные ревматоидные узелки;

2) средние или высокие титры ревматоидного фактора;

3) характерные рентгенологические изменения в суставах;

4) наличие симптома утренней скованности (не менее 30 мин.);

5) наличие ревматоидной кисти (ульнарная девиация, «ласта моржа»).

При наличии этих признаков можно поставить диагноз ревматоидного артрита.

Дополнительное диагностическое исследование. Алгоритм обследования соответствует принятому для системных болезней соединительной ткани. Находят высокие титры ревматоидного фактора, при рентгенологических исследованиях – сужение межсуставных щелей, эрозии, анкилозы.

Осложнения. Осложнениями являются подвывихи, анкилозирование, бурситы, кисты, вторичная железодефицитная анемия, амилоидоз, нейроциркуляторная дистония смешанного генеза, рецидивирующие иридоциклиты, атрофические изменения регионарных мышц, вторичные инфекции.

Дифференциальная диагностика. Должна проводиться с острым ревматизмом, реактивными полиартритами, системной красной волчанкой, ревматоидноподобными синдромами (болезнь Бехтерева, Съегрена, Рейтера, псориатическая артропатия), деформирующим остеоартрозом, подагрой.

Лечение. Назначают нестероидные противовоспалительные препараты (бутадион, индометацин, вольтарен, ортофен, бруфен, напроксен, кетопрофен, понстан и др.), предпочтение отдается препаратам продленного действия. Проводится гормонотерапия (кортикостероиды, при неэффективности нестероидных противовоспалительных препаратов и сохраняющейся активности процесса – 15–20 мг с медленным снижением и добавлением нестероидных противовоспалительных препаратов в возрастающих дозах). Вводят цитостатические иммунодепрессанты (уменьшение образования иммунных комплексов и ревматоидного фактора) – азатиоприн пр 50 мг 2–3 раза в день, хлорбутин по 2 мг 2–3 раза в день; Д-пенициллинамин, купренил по 0,15—0,3 г 2–3 раза в день 4–5 месяцев, делагил. Базисная терапия проводится препаратами золота (кризанол по 2 мл внутримышечно 1 раз в неделю 7–8 месяцев), используются препараты аминохинолинового ряда: резохин, плаквенил 0,12—0,25 г по 1 таблетке на ночь 10–12 месяцев. Проводится также плазмаферез, гемосорбция (для выведения иммунных комплексов).

Показано физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура, санаторно-курортное лечение, хирургические методы коррекции – для восстановления функции суставов.

Течение. Течение заболевания зависит от формы: при суставной – медленно прогрессирующее с постепенной деформацией суставов (10–15 лет), при суставно-висцеральной – быстро прогрессирующее (2–3 года).

Прогноз. При суставной форме прогноз благоприятный, при суставно-висцеральной – неблагоприятный.

Профилактика. Для предупреждения развития рецидивов заболевания проводится длительное применение базисных препаратов, нестероидных противовоспалительных средств.