1.2. Мартенситное превращение в углеродистых сталях

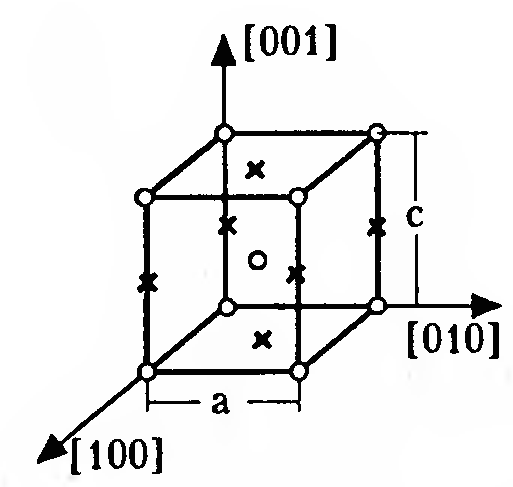

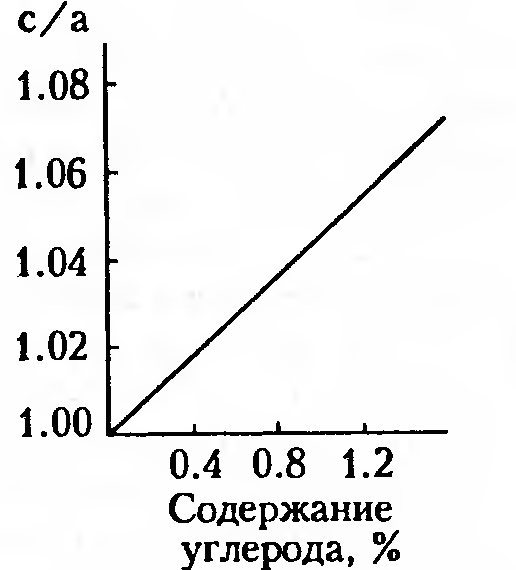

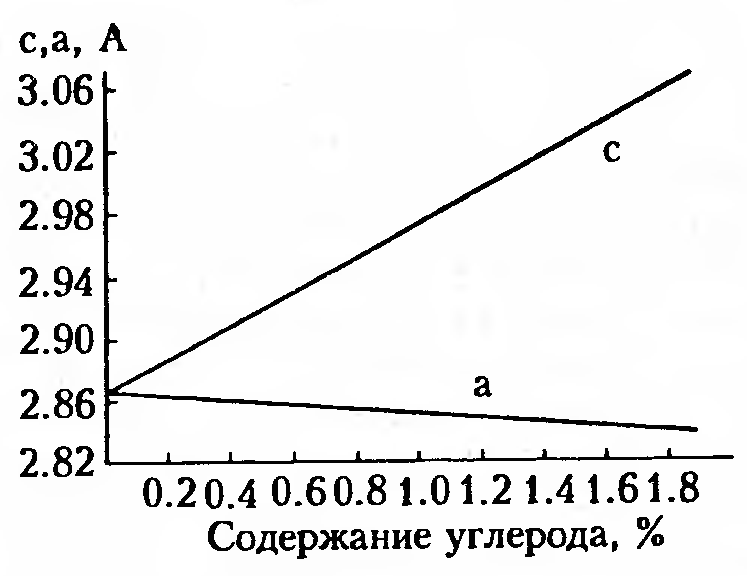

В углеродистых сталях мартенсит является пересыщенным твердым раствором внедрения углерода в α-железе. В решетке ОЦК атомы углерода занимают октаэдрические поры (центры граней и середины ребер элементарных ячеек). Специфика углеродистого мартенсита заключается в том, что атомы углерода упорядочение располагаются вдоль одного из направлений типа <001>, в результате чего решетка мартенсита становится тетрагональной. Из рисунка 1.19, а видно, что если атомы углерода расположены в направлении [001], то параметр с больше а.С увеличением содержания углерода в мартенсите параметр свозрастает, а параметр аслабо уменьшается (рисунок 1.20). Отно шение с/ахарактеризует степень тетрагональное™ решетки мартенсита. Это отношение линейно связано с концентрацией углерода в твердом растворе:

= 1 + 0,046 (% С).

(1.2)

= 1 + 0,046 (% С).

(1.2)

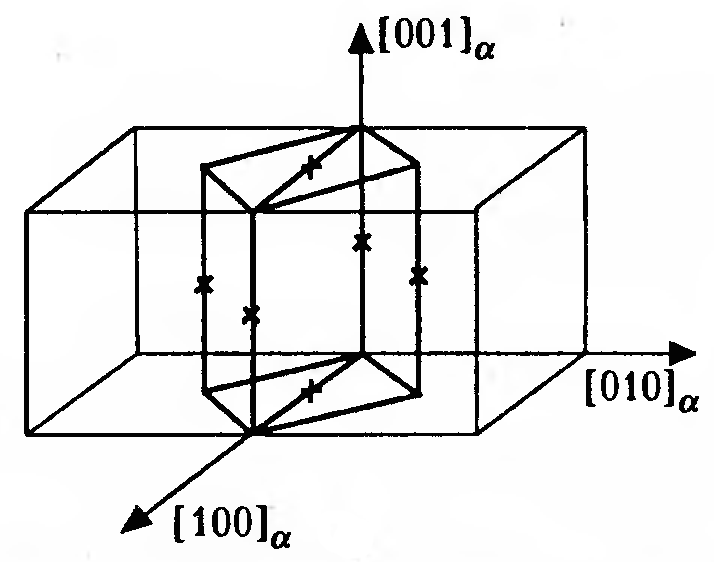

Рассмотренные в предыдущем разделе схемы перестройки решетки из ГЦК в ОЦК применимы и для углеродистых сталей, когда в процессе превращения из аустенита образуется мартенсит с объемно-центрированной тетрагональной решеткой (ОЦТ). Следует лишь учитывать, что при использовании схемы, предложенной Г.В. Курдюмовым и Г. Заксом, для получения решетки ОЦТ величина сдвигов должна быть немного меньше тех, которые переводят решетку ГЦК в ОЦК.

|

|

|

|

а |

б |

Рисунок 1.19 Расположение атомов углерода в ячейке мартенсита. Крестиками указаны возможные положения атомов углерода

Для того, чтобы проследить, как перестройка решетки при мартенситном превращении сказывается на положении атомов углерода, воспользуемся схемой Бейна (см. рисунок 1.19, б). В решетке ГЦК атомы углерода располагаются в октаэдрических порах, центры которых совпадают с центрами элементарных ячеек и серединами их ребер. Эти позиции кристаллографически равноценны. Поэтому атомы углерода распределены по междоузлиям решетки статистически равномерно. Искажения решетки, создаваемые атомами углерода, также равномерно распределены вдоль кристаллографических осей и решетка остается кубической при любой концентрации твердого раствора. После перестройки решетки атомы углерода будут находиться в октаэдрических порах решетки мартенсита вдоль одного из направлений типа <001>. Так, в выделенной в решетке ГЦК тетрагональной ячейке (см. рисунок 1.19, б) они оказываются расположенными либо в центрах горизонтальных граней, либо на серединах ребер, параллельных оси [001].

|

|

|

|

а |

б |

Рисунок 1.20. Зависимость периодов решетки мартенсита (а) и их соотношения (б) от содержания углерода в стали

Расчеты, проведенные К. Зинером и А.Г. Хачатуряном, показали, что упругая энергия, связанная с искажениями решетки атомами растворенного углерода, зависит от характера распределения этого элемента по октаэдрическим порам и минимальна при упорядоченном расположении всех атомов углерода в одном из направлений <001>. Следовательно, упорядоченное расположение атомов углерода по междоузлиям а-решетки, возникающее в результате мартенситного превращения, является термодинамически стабильным.

В каждом кристалле мартенсита, соответствующем одной ориентировке (или варианту о.с. К-3), атомы углерода располагаются в направлении только одной оси <100>, совпадающей с осью деформации Бейна. Так как при мартенситном превращении, как описывалось ранее, в зерне аустенита возможна деформация ре- щетки в трех взаимно перпендикулярных направлениях, то для 24 ориентировок мартенсита, упорядочение атомов углерода произойдет по всем трем осям типа <100> аустенита, приводя к образованию тетрагональной решетки мартенсита.

Такое равновесное, полностью упорядоченное распределение атомов углерода по октаэдрическим междоузлиям наблюдается только при низких температурах. С повышением температуры подвижность атомов углерода возрастает и следует ожидать, что упорядоченное расположение углерода по междоузлиям будет нарушаться, а степень тетрагональное™ мартенсита снижаться вплоть до полного исчезновения уже при комнатной температуре. Но в действительности тетрагональность решетки мартенсита сохраняется не только при комнатной, но частично даже при более высоких температурах (в углеродистых сталях до 350 °С). Это противоречие можно разрешить, если учесть, что изменение параметров решетки мартенсита вследствие перераспределения углерода по междоузлиям вызывает появление дополнительной энергии, обусловленной нарушением упругого равновесия кристалла мартенсита с остаточным аустенитом и соседними кристаллами мартенсита. Вследствие этого разупорядочение может происходить лишь до такой степени, при которой дополнительная упругая энергия не превышает энергетического выигрыша, связанного с перераспределением углерода по октаэдрическим междоузлиям и снижением тетрагональных искажений решетки.

В углеродистых сталях мартенситное превращение имеет атермический характер. Оно протекает с очень большой скоростью; его развитие происходит в широкой области температур и количество образующегося мартенсита определяется степенью переохлаждения ниже точки Мн, положение которой не зависит от скорости охлаждения в очень широком интервале скоростей.

При небольшом переохлаждении углеродистых сталей ниже Мнмартенситное превращение может получать незначительное развитие и в изотермических условиях. Количество образующегося при этом мартенсита обычно не превышает нескольких процентов, а само превращение быстро затухает. По мере удаления от Мн объем изотермического превращения уменьшается до полного исчезновения.

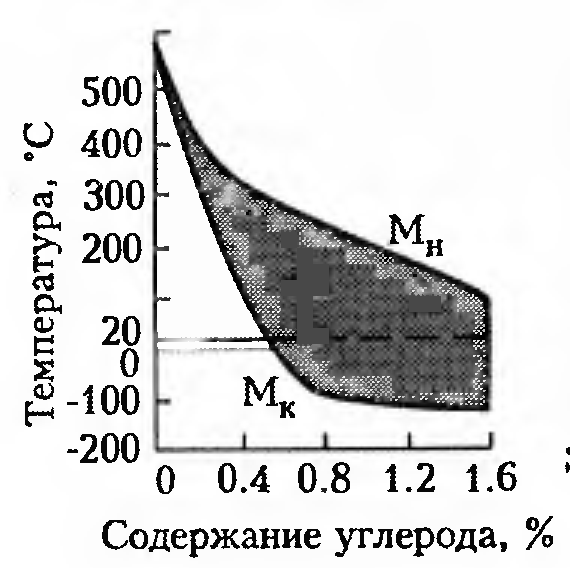

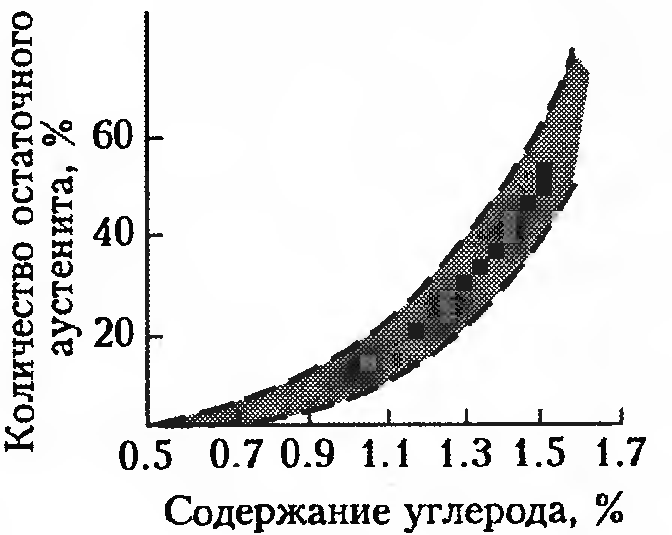

Положение Мнзависит от температуры T0и связано прежде всего с химическим составом аустенита, который может не совпадать с составом стали, если при нагреве не все фазы растворены. Особенно сильное влияние на температуру начала мартенситного превращения оказывает углерод. С увеличением его содержания снижается не только точка Мн,но и Мк,т. е. весь интервал мартенситного превращения (рисунок 1.21, а).В низкоуглеродистых нелегированных сталях интервал мартенситного превращения находится выше комнатной температуры. В этих сталях после окончания мартенситного превращения количество остаточного аустенита не превышает нескольких процентов. При содержании в аустените более 0,5 % углерода точка Мкстановится ниже комнатной температуры. Поэтому при охлаждении высокоуглеродистых сталей до комнатной температуры мартенситное превращение не заканчивается и в структуре наблюдается повышенное количество остаточного аустенита (рисунок 1.21, б). Чтобы увеличить количество мартенсита и соответственно снизить количество статочного аустенита зависят от температуры аустенитизации в соответствии с изменяющимся при этом содержанием углерода в аустените. Сравнимое с углеродом понижающее действие на точку Мноказывает и другой элемент внедрения — азот.

|

|

|

|

а |

б |

Рисунок 1.21. Влияние содержания углерода на температуры начала и конца мартен- ситного превращения (а) и количество остаточного аустенита при охлаждении до комнатной температуры (б) (А.П. Гуляев)

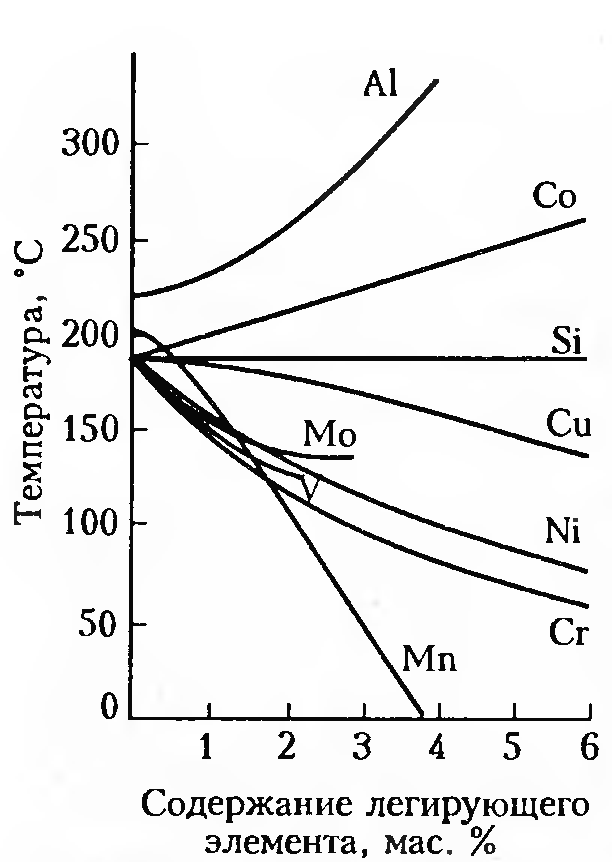

Рисунок 1.22. Влияние легирующих элементов на положение мартенситной точки Мндля стали с 1 % углерода (В.Д. Садовский)

В сталях умеренной легированности большинство легирующих элементов снижают температуру начала мартенситного превращения (рисунок 1.22). Особенно сильное воздействие оказывает марганец, значительно слабее влияют хром и никель. Кремний почти не оказывает влияния на точку Мн, а кобальт и алюминий ее повышают. Если в стали присутствуют несколько легирующих элементов, то их действие на точку Мннельзя определить простым суммированием, поскольку эффективность того или иною элемента зависит не только от его концентрации, но и от присутствия других элементов. При различном содержании углерода влияние легирующих элементов на точку Мнтакже может быть различным. Тем не менее существует ряд эмпирических уравнений для определения точки Мнв зависимости от характера легирования стали. Одно из таких уравнений для сталей, содержащих 0,2...0,8 % углерода, предложено А.А. Поповым:

Мн= 520 - 320 % С - 45 % Мn- 30 % Сr- 20(%Ni+ %Mo) - 5(%Si+ % Сu). (5.4)

Расчеты по этому уравнению неплохо согласуются с экспериментальными данными.

Сложное воздействие на точку Мнмогут оказывать сильные карбидообразующие элементы — ванадий, ниобий и титан. При малых содержаниях они повышают точку Мн, а при больших — понижают. Повышение Мнобусловлено связыванием углерода в труднорастворимые карбиды и снижением его содержания в аустените.

Характер влияния легирующих элементов на точки Мни Мк может быть неодинаков, что, возможно, связано с изменением состояния и свойств аустенига в ходе мартенситного превращения, происходящим в различной степени в сталях разного состава. Но тем не менее все легирующие элементы, снижающие точку Мн, обычно способствуют увеличению количества остаточного аустенита.

В углеродистых сталях тип образующихся кристаллов мартенсита зависит от содержания углерода. В мало- и сред неуглеродистых нелегированных сталях формируется реечный мартенсит с габитусом {111}γ. При содержании углерода около 0,6 %, когда точка Мнсущественно снижается, в структуре наряду с реечным появляется заметное количество пластинчатого мартенсита. В интервале 0,6...1,0 % углерода сосуществуют два типа мартенсита, причем с увеличением содержания углерода происходит постепенный переход от реечного мартенсита к пластинчатому. Если при аусте- нитизапии осуществляется полный перевод углерода в аустенит, то в стали с содержанием углерода более 1,0 % при охлаждении образуется только пластинчатый мартенсит. При содержании углерода, не превышающем 1,4 %, этот мартенсит имеет габитус {225}γа при больших содержаниях углерода — {259}γ. Когда аустенити'зация проводится при температурах, незначительно превышающих точку Ас1и часть цементита остается нерастворенной, то и в высокоуглеродистых сталях наблюдается смесь реечного и пластинчатого мартенсита.

Происходящий с увеличением содержания углерода переход от реечного к пластинчатому мартенситу, по-видимому, связан с изменением механизма аккомодационной деформации при превращении. Это связано с тем, что углерод вызывает значительное упрочнение аустенита и повышает критические напряжения, обуславливающие развитие скольжения.

Легирующие элементы, приводящие к снижению точки Мн, так же как и углерод, способствуют переходу от реечного к пластинчатому мартенситу. В средне- и тем более в высоколегированных сталях образование заметного количества пластинчатого мартенсита (до 10...20 %) можно наблюдать уже при содержании углерода 0,3...0,4 %. В легированных сталях с 0,5...0,6 % углерода, по данным разных исследователей, количество пластинчатого мартенсита может достигать 25...50 %.

Из приведенных выше данных следует, что в промышленных углеродистых и малолегированных сталях наблюдаются в основном два типа мартенсита: реечный и пластинчатый. Так как основной структурной составляющей большинства конструкционных сталей, подвергаемых термической обработке на мартенситную структуру, является реечный мартенсит, то рассмотрим подробно особенности его строения.

Одной из особенностей реечного мартенсита является отсутствие в нем двойников превращения, другой — способность его кристаллов-реек группироваться в пакеты. При образовании реек выполняются вполне определенные ориентационные соотношения мартенсит — аустенит. Как показали исследования, в углеродистых сталях они не совпадают с ориентационными соотношениями Курдюмова—Закса или Нишиямы, а являются промежуточными между ними. Для большинства сталей плоскость (011)αотклоняется на угол 1° от (111)γ, а направления [111]αоколо 2° от [101]γи [011]αна 3° от [112]γ.

Следовательно, в среднеуглеродистых сталях реально отсутствует точная параллельность между плотноупакованными плоскостями и направлениями в решетках двух фаз, участвующих в превращении. Предполагают, что такая особенность может быть обусловлена минимизацией энергии упругих искажений (напряжений) в системе мартенсит —аустенит.

В пакете рейки, имеющие форму пластин, располагаются почти параллельно друг другу, поэтому при металлографическом наблюдении может создаться впечатление, что они имеют единую ориентировку. Но результаты электронно-микроскопического и рентгеноструктурного анализа показывают, что в каждом пакете присутствуют рейки шести ориентировок. При этом доля каждой ориентировки в пакете практически одинакова.

Набор ориентировок в пакете не является случайным, так как они подчиняются определенным закономерностям, связанным с механизмом превращения. Во-первых, для каждой из шести ориентировок мартенсита, образующих пакет, плоскость {110}α почти точно совпадает с одной и той же плоскостью аустенита {111}γ, входящей в ориентационное соотношение. По этой плоскости аустенита происходит так называемый первый сдвиг при мартенситном превращении, следовательно, для всех кристаллов мартенсита в пакете имеется одна и та же плоскость первого сдвига, что, по-видимому, связано с автокаталитичностью превращения. Эта плоскость {111}γи определяет тип пакета. В аустенитном зерне существуют четыре равноценных плоскости {111}γ. Отсюда следует, что в одном аустенитном зерне могут существовать пакеты мартенсита только четырех типов.

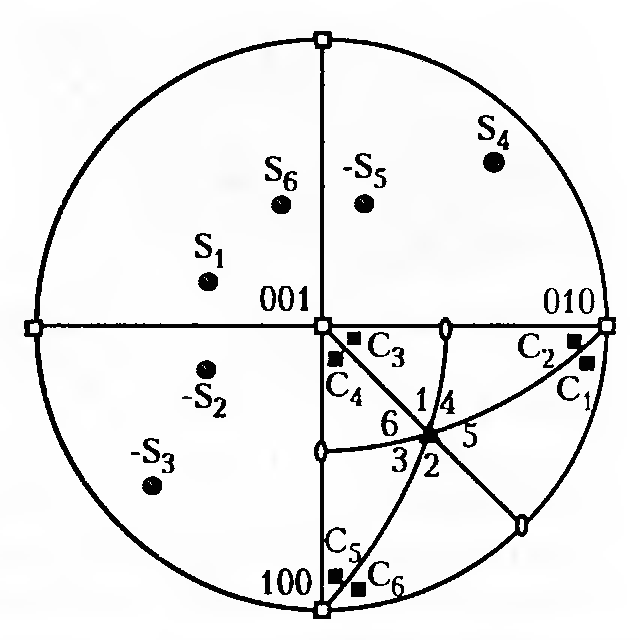

Рисунок 1.23. Стандартная полюсная фигура мартенситного пакета (111)γ, сечение (001)γ:Ci— положение осей бейновских деформаций; Si — положение осей сдвиговых деформаций;i= 1...6 — нумерация осей деформации; 1...6 — соответствующая им нумерация габитусных треугольников

Во-вторых, в пределах одного пакета присутствуют мартенситные кристаллы, для набора которых реализуются все возможные для зерна аустенита деформации Бейна, каждая из которых при превращении приводит к тетрагональному искажению решетки мартенсита и к анизотропному изменению объема. Как уже отмечалось выше, перестройка решетки ГЦК аустенита в решетку ОЦК (ОЦТ) мартенсита может быть описана двумя видами деформации: бейновской и сдвиговой. Осью бейновской деформации является ось <001>γ. Рассмотрим полюсную фигуру мартенситного пакета для сечения (001)γ, которая представлена на рисунке 1.23. На этой фигуре обозначены нормали к плоскостям аустенита типа {001}γи нормали к плоскостям типа {001}αобразовавшихся кристаллов мартенсита. Можно видеть, что в одном квадранте полюсной фигуры присутствует шесть полюсов мартенсита (001)а, соответствующих шести мартенситным ориентировкам. Они группируются попарно (1—2, 3—4, 5—6) около каждого полюса типа {001}γаустенита (угол между полюсами мартенсита и аустенита составляет около десяти градусов). Это приводит при мартенситном превращении к одинаковому увеличению длины вдоль трех взаимно перпендикулярных осей решетки, поэтому при образовании пакета бейновская деформация реализуется в трех направлениях. В результате в пределах пакета происходит квазиизотропное изменение объема, что позволяет пакету расти без особых ограничений и достигать значительных величин.

Наконец, отметим, что кристаллические решетки для ориентировок мартенсита 1—6, 2—3, 4—5 находятся друг относительно друга в двойниковом положении. Наличие трех пар ориентировок, находящихся в двойникованном положении, влияет на характер сдвиговой деформации в пакете при мартенситном превращении. Для каждой пары ориентировок направление сдвиговых деформаций имеет противоположные знаки. Следовательно, и сдвиговая деформация будет в значительной мере скомпенсирована в пределах одного пакета.

Таким образом, пакет является не конгломератом произвольно ориентированных мартенситных кристаллов, а своеобразным ансамблем самосогласующихся кристаллов-реек, при образовании которого минимизируются возникающие при мартенситном превращении напряжения как дилатационные, связанные с деформацией Бейна, так и сдвиговые. Образование пакета вместо набора произвольно расположенных кристаллов оказывается термодинамически выгодным.

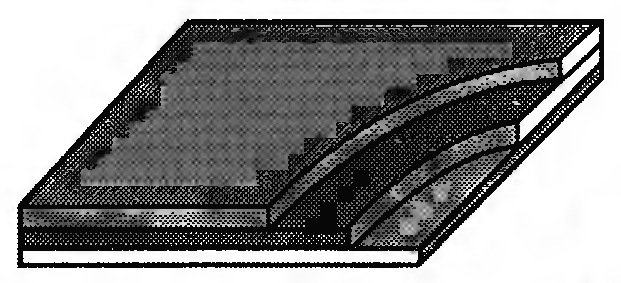

Кристаллы реечного мартенсита представляют собой тонкие пластины, которые практически полностью заполняют объем бывшего зерна аустенита. Рассмотрим их пространственное расположение в пакете. Одна из возможных схем строения пакета, предложенная М.А. Штремелем, приведена на рисунке 1.24. Реечные кристаллы мартенсита расположены в пакете послойно. В каждом слое располагаются кристаллы двух ориентировок, находящиеся в двойниковом положении, но не образующие один двойникован- ный кристалл. Например, первый слой образуется кристаллами с ориентировками 1—6, а над ним располагается слой, образованный кристаллами с ориентировками 2—3, также находящихся в двойниковом положении. Габитусная плоскость реечных кристаллов мартенсита отличается на небольшой угол от плоскости {111}γпоэтому можно считать, что пластины мартенсита лежат параллельно этой плоскости. Но во втором слое они повернуты на угол 60° относительно кристаллов первого слоя. В третьем слое располагаются кристаллы с ориентировками 4—5, также развернутые на угол 60°, относительно второго слоя. Четвертый слой повторяет первый, пятый — второй и т. д.

Рисунок 1.24. Схема строения пакета реечного мартенсита (М.А. Штремель)

|

|

|

|

а |

б |

Рисунок 1.25. Строение пакета мартенсита в различных сечениях: а - сечение в плоскости (111)у, x500 (Л. Девченко); б - произвольное сечение, х500

Эта схема хорошо описывает изменение металлографически наблюдаемой структуры реечного мартенсита в зависимости от сечения пакета. Известно, что для большинства произвольно выбранных сечений пакета наблюдается структура, которая состоит из набора тонких параллельно расположенных кристаллов (рисунок 1.25, а). В то же время в сечении, близком к плоскости {111 }укристаллы мартенсита образуют сочленения, близкие к равносторонним треугольникам (рисунок 1.25, б). Легко убедиться, что при различных сечениях пакета, представленного на рисунке 1.24, можно получить картины, подобные наблюдаемым структурам.

При мартенситном превращении на месте одного монокристального зерна аустенита, внутри которого отсутствовали границы, образуется большое количество мартенситных кристаллов, разделенных внутрифазными границами различного типа. Строение границ между соседними рейками зависит от их ориентации. В пределах пакета можно рассчитать и измерить величину угла ра- зориентировки между любыми кристаллами мартенсита и описать тип границ между этими кристаллами. Эти границы могут быть малоугловыми, близкими к двойниковым, и большеугловыми.

Методами рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии в реечном мартенсите обнаружен остаточный аусте- нит, который располагается по границам реек и пакетов в виде тонких прослоек толщиной 10...50 нм. Обнаружить эти прослойки в оптическом микроскопе не удается. Их расположение можно надежно наблюдать лишь при электронно-микроскопическом исследовании, когда съемка на просвет ведется в рефлексах остаточного аустенита (рисунок 1.23). Его существование в мало- и среднеуглеродистых сталях связано не с понижением точки Мкниже комнатной температуры, а возникновением при мартенситном превращении больших сжимающих напряжений, стабилизирующих остаточный аустенит.

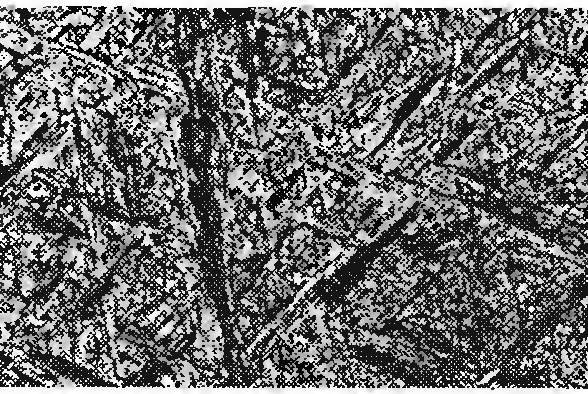

В сталях с содержанием углерода 0,6 % и более, как уже отмечалось ранее, образуется пластинчатый мартенсит. Его кристаллы группируются в ансамбли иного типа и по иным закономерностям, чем пакеты реечного мартенсита. Как правило, объем аусте- нитного зерна при этом лишь частично заполняется кристаллами мартенсита, поэтому в структуре стали содержится значительное количество остаточного аустенита, который можно наблюдать и металлографически (см. рисунок 1.11).