Al-Shukri_Tkachuk_Urologia

.pdf

Рис. 9.7. Экскреторная урограмма. Правосторонний уретерогидронефроз вследствие стриктуры дистального отдела правого мочеточника шистосомозного генеза.

Нефункционирующая левая почка

При обследованиях в эндемических очагах и эпидемиологических исследованиях в группах риска используют внутрикожные аллергические пробы с шистосомозным антигеном. Специфичность серологических методов исследования недостаточно высока, но иногда выполняют реакции связывания комплемента, непрямой гемагглютинации, иммуноферментный анализ с сывороткой крови пациента.

Дифференциальная диагностика. Наличие бугорков в мочевом пузыре характерно также для туберкулеза мочевого пузыря. Отличительные признаки шистосомозной этиологии - отсутствие упорядоченности в расположении и венчика гиперемии вокруг этих бугорков.

Полипоидные разрастания слизистой оболочки, характерные для шистосомозного поражения, необходимо дифференцировать от опухоли мочевого пузыря. Зачастую окончательный диагноз устанавливается только после выполнения эндовезикальной биопсии.

Рис. 9.8. Экскреторная урограмма. Стриктуры дистальных отделов обоих мочеточников шистосомозного генеза

171

При выявлении на рентгенограммах участков обызвествления необходимо проводить дифференциальную диагностику мочекаменной болезни и вторичного камнеобразования в мочевом пузыре.

Лечение. Современная медицина располагает высокоэффективными лекарственными препаратами для лечения шистосомоза. Необходимо отметить, что медикаментозная терапия успешна при неосложненном шистосомозе. При развитии осложнений зачастую приходится прибегать к хирургическим методам.

Высокоэффективен при всех шистосомозах празиквантел (бильтрицид). Препарат назначают перорально в дозе 20-60 мг/кг в 1-3 приема короткими курсами. Другой часто используемый препарат - ниридазол (амбильгар) - назначают перорально взрослым в суточной дозе по 25 мг/кг в течение 5-7 сут. Дозу разделяют на утренний и вечерний приемы. Метрифонат является препаратом резерва при шистосомозной инвазии, его назначают однократно в дозе 7,5-10 мг/кг. Другой препарат резерва - гикантон (этренол) - назначают однократно внутримышечно в дозе 2-3 мг/кг. В последние годы стали применять стильбокаптат (астибан) 8-10 мг/кг, внутримышечно, еженедельно; курс лечения 5 недель.

Хирургическое лечение выполняют при развитии осложнений, чаще всего - при стенозах мочеточника.

Эффективность проведенной терапии оценивают на основании длительного (в течение нескольких месяцев) и тщательного клинического и гельминтологического исследований, так как возможны рецидивы заболевания. Для контроля эффективности специфической терапии шистосомозов используют серологические реакции. Они становятся отрицательными через 3 мес после исчезновения глистной инвазии. При осложнениях основного заболевания (стенозах мочеточника, камнях почек и мочевого пузыря и др.) выполняют оперативное лечение, которому должен предшествовать курс медикаментозной терапии.

Прогноз при условии своевременного назначения специфической терапии благоприятный.

Контрольные вопросы

1.Каковы этиология и патогенез шистосомоза?

2.Каковы симптоматика и клиническое течение шистосомоза?

3.С какими заболеваниями следует проводить дифференциальную диагностику шистосомоза?

4.Какие современные методы распознавания и лечения шистосомоза Вам известны?

172

ГЛАВА 10. МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

10.1. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Эпидемиология. Мочекаменная болезнь - распространенное заболевание. В наше время до 5 % населения страдает нефролитиазом. Уролитиаз встречается во всех странах мира, однако известны регионы его значительного распространения, что подтверждает роль экзогенных факторов в возникновении этого заболевания. Особенно часто уролитиаз встречается в Закавказье, на Урале, в Поволжье, Сибири, Заполярье, на Ближнем Востоке, в Индии, Средней Азии, Северной Америке.

Во многих странах мира, в том числе в России, мочекаменная болезнь составляет до 40 % всех урологических заболеваний. В урологических стационарах более трети пациентов проходят лечение по поводу мочекаменной болезни. В связи с изменением характера питания, социальных условий жизни и усилением влияния неблагоприятных экологических факторов, оказывающих прямое воздействие на организм человека, по прогнозам многих ученых, частота мочекаменной болезни и в дальнейшем будет возрастать.

Медико-социальное значение мочекаменной болезни обусловлено тем, что она у 2/3 пациентов развивается в трудоспособном возрасте (от 20 до 50 лет) и приводит к инвалидности каждого пятого заболевшего.

Камни в большинстве случаев возникают и формируются в почечных чашках, но могут находиться в лоханках, мочеточниках, мочевом пузыре и мочеиспускательном канале. Чаще камни образуются в одной из почек, но почти у трети пациентов камнеобразование имеет двусторонний характер.

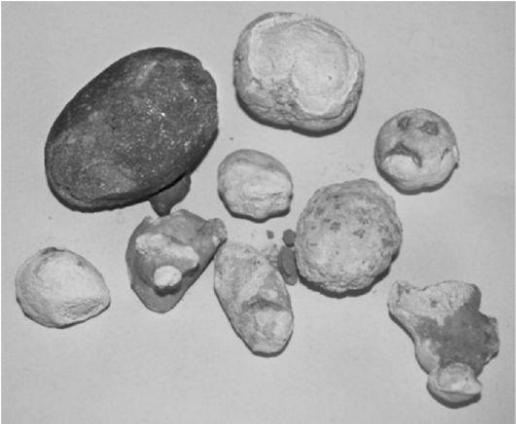

Камни почки бывают одиночными и множественными. Форма камней может быть самой разной, величина - от 1 мм до гигантских - более 10 см, масса - до 1000 г (рис. 10.1).

173

Рис. 10.1. Общий вид конкрементов, удаленных из мочевых путей

Этиология и патогенез. Нефролитиаз - полиэтиологическое заболевание, и причины образования и роста камней различны у разных пациентов.

Собрано большое количество данных об этиологии и патогенезе мочекаменной болезни, но до сих пор эта проблема не может считаться окончательно решенной. Являясь пересыщенным солевым раствором, моча, благодаря наличию буферных систем, остается без свободных кристаллов с момента ее формирования в дистальных канальцах нефрона до выведения из организма. Образование кристаллов в моче происходит при повреждении буферных систем или при возникновении первичного ядра, что, как правило, сочетается с застойными явлениями в мочевых путях.

Единой теории патогенеза мочекаменной болезни не существует.

Известны разные факторы, влияющие на образование камня в почках. Определенное значение в этиологии нефролитиаза имеют энзимопатии (тубулопатии) - нарушения обменных процессов в проксимальных и дистальных отделах канальцев.

Наиболее распространенными тубулопатиями являются оксалурия, цистинурия, аминоацидурия, галактоземия, фруктоземия. При тубулопатиях в почке скапливаются вещества, которые идут на построение камня.

Образованию камня на фоне тубулопатии способствуют многочисленные факторы, которые подразделяют на экзогенные и эндогенные.

Кэкзогенным патогенетическим факторам относят климатические и геохимические условия, особенности питания. Так, высокие температура и влажность воздуха, состав питьевой воды и насыщенность ее минеральными солями влияют на образование камня из-за ограничения потребления воды, но особенно из-за усиления потоотделения и обезвоживания организма, что повышает концентрацию солей в моче и способствует их кристаллизации.

Большое значение в возникновении почечного камнеобразования имеет характер питания, так как растительная и молочная пища способствует ощелачиванию мочи, а мясная - ее окислению. Среди факторов, способствующих камнеобразованию, следует отметить избыток в пище консервов, поваренной соли, сублимированных и восстановленных продуктов, недостаток витаминов А и С,а также избыток витамина D.

Кэндогенным патогенетическим факторам камнеобразования относят нарушенный отток мочи из почки, замедление почечной гемоциркуляции, наличие хронического воспалительного процесса в почке.

Изменения со стороны мочевых путей, предрасполагающие к возникновению конкрементов, подразделяют следующим образом:

1) врожденные пороки развития, создающие стаз мочи; 2) обтурация мочевых путей (сужение прилоханочного отдела мочеточника); 3) нейрогенные дискинезии мочевых путей;

4) воспалительные и паразитарные заболевания мочевых путей;

5) инородные тела;

6) травмы почки.

Способствуют камнеобразованию в почках и болезни, требующие длительного постельного режима, например переломы позвоночника и конечностей, болезни нервной системы и др.

Особое место среди эндогенных факторов, способствующих развитию нефролитиаза, занимает гиперфункция паращитовидных желез - первичный и вторичный гиперпаратиреоидизм. При этих заболеваниях происходит токсическое воздействие на эпителий проксимальных извитых канальцев, что приводит к его выраженной дистрофии. Дистрофия эпителия почечных канальцев сопровождается повышением в крови и моче уровня нейтральных мукополисахаридов, которые могут сформироваться в полисахаридные цилиндры; каждый из них может стать ядром конкремента.

174

Процесс образования камня объясняет теория матрицы белкового состава, основой которой может быть фибрин. При проникновении в полостную систему почки фибриноген вследствие низкой фибринолитической активности мочи трансформируется в нерастворимый фибрин, на нем впоследствии и откладываются соли.

10.2. СИМПТОМАТИКА И КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ

Клинические проявления нефролитиаза весьма многочисленны. Обычно формирование и рост камня в почках протекают бессимптомно, но по мере нарастания обтурации мочевыводящих путей камнем, степени нарушения уродинамики верхних мочевыводящих путей, травматизации конкрементом уротелия чашек, лоханки и мочеточника, присоединения пиелонефрита и хронической почечной недостаточности симптоматика заболевания приобретает яркие проявления.

Классические симптомы мочекаменной болезни - боль, очень часто носящая характер почечной колики, постболевая тотальная макрогематурия, поллакиурия и отхождение конкрементов. Эти симптомы, за исключением последнего, могут наблюдаться при многих урологических заболеваниях, поэтому при диагностике нефролитиаза важно оценить весь симптомокомплекс.

Болевой синдром. Боль является наиболее частым симптомом нефролитиаза. Выраженность и характер болевых ощущений определяются локализацией, подвижностью, величиной и формой камня. При наличии неподвижного камня, не вызывающего нарушения оттока мочи из почки, боли может не быть вообще («немые камни»). Тупая боль при мочекаменной болезни может быть постоянной, но чаще она носит перемежающийся характер и появляется или усиливается при движении, физическом напряжении, сотрясении тела при прыжках, беге. Тупые боли в пояснице отмечают более 80 % больных с нефролитиазом.

Постоянные ноющие боли без приступов почечной колики чаще наблюдаются при крупных камнях, расположенных в лоханке или чашках, когда нет выраженного нарушения оттока мочи из почки. Нередко такие больные длительно не обращаются за медицинской помощью, поэтому заболевание прогрессирует, возникают его многочисленные осложнения.

Часто первое проявление нефролитиаза - приступ острой боли в поясничной области в виде почечной колики, которая является наиболее характерным симптомом, заставляющим больного в любое время суток обращаться за медицинской помощью.

Причина возникновения почечной колики - внезапное нарушение оттока мочи из почки, вызванное спазмом мочевых путей в результате прохождения камня или кристаллов мочевых солей, которые вызывают раздражение чувствительных нервных окончаний, расположенных в подслизистом слое лоханки или мочеточника. При этом наступает резкое повышение внутрилоханочного давления с растяжением лоханки и чашек, а затем и фиброзной капсулы почки из-за отека почечной ткани и увеличения этого органа.

Раздражение интероцепторов чашек и фиброзной капсулы почки приводит к спастическому сокращению гладкой мускулатуры мочевыводящих путей, что еще сильнее повышает внутрилоханочное давление. При этом наступает рефлекторный спазм сосудов почки, что, в свою очередь, еще больше усиливает боль из-за раздражения барорецепторов. Все эти раздражения передаются в спинной мозг, а затем в кору головного мозга, где возбуждают болевой центр.

Почечная колика характеризуется сильными схваткообразными болями в поясничной области, которые появляются в виде внезапного приступа. Как правило, боли иррадиируют в паховую область, наружные половые органы, внутреннюю поверхность бедра.

175

При почечной колике из-за раздражения солнечного сплетения обычно отмечаются тошнота, рвота, парез кишечника, одностороннее напряжение поясничных мышц и мышц передней брюшной стенки.

Во время приступа почечной колики больной беспокоен, мечется, принимает разные положения. Приступ почечной колики может сопровождаться олигурией, иногда даже анурией, потрясающим ознобом, брадикардией и другими симптомами. При локализации камня в интрамуральном отделе мочеточника нередко возникает дизурия.

Почечная колика наблюдается чаще всего при нефролитиазе. Почти 70 % больных с приступом почечной колики имеют разные формы мочекаменной болезни, у остальных пациентов выявляют другие урологические заболевания, способствующие внезапному нарушению оттока мочи из почек (нефроптоз, туберкулез почек и др.).

Гематурия. При нефролитиазе очень часто (почти у 90 % больных) наблюдается примесь крови в моче, но ее нельзя считать постоянным симптомом мочекаменной болезни. Причиной гематурии может быть повреждение конкрементом слизистой оболочки лоханки или чашки. Кроме того, одной из причин макрогематурии при нефролитиазе является разрыв тонкостенных вен форникальных сплетений, вызванный быстрым восстановлением оттока мочи после внезапного повышения внутрилоханочного давления.

Макрогематурия часто возникает сразу же после прекращения приступа почечной колики, поэтому она характеризуется как тотальная и постболевая, в отличие от предболевой, наблюдающейся при опухолевом поражении почки. Микроскопическая гематурия с содержанием до 20-25 неизмененных эритроцитов в поле зрения чаще всего появляется у пациентов с нефролитиазом после физической нагрузки или после поколачивания по поясничной области (симптом Пастернацкого).

У больных с низко расположенными камнями мочеточников, особенно в юкставезикальном и интрамуральном отделах, вследствие рефлекторных влияний могут появиться поллакиурия, никтурия, дизурия, а во время почечной колики - даже острая задержка мочи. Выраженная дизурия иногда приводит к ошибочной диагностике. Нередко больных с камнями нижнего отдела мочеточника длительное время лечат с диагнозами цистита, простатита, ДГПЖ и других заболеваний.

Дизурия при камнях мочевого пузыря обусловлена раздражением слизистой оболочки или возникшим вторичным циститом. Лейкоцитурия (пиурия) является почти постоянным симптомом почечнокаменной болезни, хотя правильнее рассматривать ее как симптом осложнения этого заболевания, а именно - калькулезного пиелонефрита. Гематурия и лейкоцитурия могут отсутствовать, если исследуют мочу, взятую в момент почечной колики, т. е. при обтурации мочеточника конкрементом, когда моча в мочевой пузырь поступает из здоровой почки.

Отхождение камня. Патогномоничный и самый достоверный признак нефролитиаза - отхождение камней или песка с мочой. Чаще всего камни отходят самостоятельно вскоре после приступа почечной колики, но изредка (не более чем у 20 % больных) может иметь место и безболевое отхождение. Обычно отходят с мочой камни небольших размеров - до 1 см в диаметре. Отхождение камня зависит не только от его величины и формы, но и от состояния уродинамики мочевых путей.

При продвижении камня по мочеточнику он может задержаться в юкставезикальном или интрамуральном отделе, тогда вследствие рефлекторных влияний у больных может возникнуть дизурия или даже острая задержка мочеиспускания.

10.3.ОСЛОЖНЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Косложнениям нефролитиаза относят острый и хронический калькулезный пиелонефрит, гидронефроз, нефрогенную артериальную гипертензию, острую и хроническую почечную недостаточность.

176

Наиболее часто нефролитиаз осложняется пиелонефритом. Патогенетические факторы этого осложнения - нарушение оттока мочи, повышение внутрилоханочного давления, нарушение внутрипочечной гемодинамики, лоханочно-почечные рефлюксы. Пиелонефрит у пациентов с нефролитиазом может протекать в острой или хронической форме.

Острый калькулезный пиелонефрит чаще всего развивается при обтурации камнем лоханки или мочеточника, при этом серозная фаза воспаления быстро переходит в гнойную, если отток мочи из почки не восстановлен. Проявления острого калькулезного пиелонефрита обычно характеризуются выраженностью клинических симптомов. Быстро ухудшается состояние больного, повышается температура тела, появляются ознобы, боли в поясничной области принимают постоянный характер. Пальпируется увеличенная и болезненная почка.

У некоторых пациентов на фоне высокой температуры тела отмечаются менингеальные признаки. Лейкоцитурия при полной блокаде мочеточника некоторое время может отсутствовать. Как правило, имеется высокий лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. При переходе острого серозного пиелонефрита в фазу гнойного воспаления с появлением апостем, абсцесса или карбункула почки резко ухудшается состояние больного, потрясающие ознобы сопровождаются снижением артериального давления и снижением диуреза. Возникает угроза распространения гнойного процесса на околопочечную клетчатку с развитием паранефрита и разлитого гнойного перитонита. Поэтому первые признаки острого воспаления в почке на фоне нефролитиаза - показание к срочной госпитализации в урологический стационар для проведения активных лечебных мероприятий.

Следует помнить, что у ослабленных и пожилых больных клиническая симптоматика острого калькулезного пиелонефрита может быть выражена менее ярко, проявляться неотчетливо, но иметь тяжелые последствия.

Хронический калькулезный пиелонефрит почти всегда сопровождает нефролитиаз. Его клинические проявления зависят от фазы активности воспалительного процесса в почке (активной, латентной, ремиссии). Температура тела повышается только в активной фазе заболевания, лейкоцитурия может быть умеренной, а в фазе ремиссии отсутствовать. При калькулезном пионефрозе выражены интоксикация, боли в области поясницы, повышение температуры тела.

При длительном течении хронического калькулезного пиелонефрита постепенно развивается сморщивание почки, что сопровождается снижением ее функции и артериальной гипертензией.

Острая почечная недостаточность - наиболее грозное осложнение нефролитиаза. Обычно она имеет место при двусторонних камнях почек или камне единственной почки и развивается при обтурации обоих мочеточников или мочеточника единственной почки. Первый ее признак - выраженная олигурия или анурия, затем появляются жажда, сухость во рту, тошнота, рвота и другие симптомы почечной недостаточности. Это осложнение требует оказания немедленной помощи, которая заключается в дренировании почки.

Хроническая почечная недостаточность при мочекаменной болезни развивается постепенно из-за нарушения оттока мочи из почки, присоединения пиелонефрита и сморщивания почки и значительно чаще встречается при двустороннем нефролитиазе или камне единственной почки.

10.4. ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

При распознавании мочекаменной болезни имеет значение установление не только наличия, локализации, размеров, формы конкрементов, но и активности хронического пиелонефрита, морфологического и функционального состояния почек, стадии хронической почечной недостаточности. В это же время, наряду с исследованием функции почек, необходимо определить состояние систем и органов, обеспечивающих

177

органный гомеостаз. Это целесообразно для правильного выбора лечения и профилактики рецидивов, ввиду того что отклонения в электролитном, иммунном и гемокоагуляционном балансе способствуют повторному образованию конкрементов в мочевых путях.

Диагностика нефролитиаза должна быть комплексной и включать выявление жалоб и анамнеза заболевания, физикальные, лабораторные, ультразвуковые, инструментальные, рентгенологические и радионуклидные методы исследования, КТ.

Жалобы и анамнез. Боль при мочекаменной болезни может быть постоянной или интермиттирующей, тупой или острой. Локализация и иррадиация боли зависят от местонахождения камня. Большие камни лоханки и коралловидные камни почки малоподвижны и вызывают тупые боли в поясничной области. Отсутствие болевых ощущений при камнях почек наблюдается редко. Для нефролитиаза характерна связь болей с движением, тряской ездой и т. п. Боли в поясничной области часто иррадиируют по ходу мочеточника в подвздошную область.

При продвижении камня вниз по мочеточнику последовательно меняется иррадиация болей, они начинают распространяться ниже в паховую область, бедро, яичко и головку полового члена у мужчин и половые губы у женщин.

Физикальное исследование. Общеклинические методы обследования могут выявить болезненность при пальпации почки, положительный симптом поколачивания по пояснице, симптом Пастернацкого (появление микрогематурии после легкого поколачивания по XII ребру). Во время приступа почечной колики врач может определить напряжение мышц в области поясницы, передней брюшной стенки и резко положительный симптом поколачивания по пояснице.

Лабораторные методы включают анализы крови и мочи. Исследование крови начинают с общего клинического анализа, который вне обострения пиелонефрита и почечной колики почти не обнаруживает изменений. При активной фазе калькулезного пиелонефрита повышается лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, увеличивается СОЭ. При хронической почечной недостаточности у больных с нефролитиазом обычно выявляется анемия. Биохимическое исследование крови позволяет определить уровни креатинина, мочевины, мочевой кислоты в сыворотке крови, которые имеют тенденцию к повышению, особенно в момент обструкции мочевых путей. Определяют электролитный состав сыворотки крови (калий, натрий, кальций, фосфор, магний), а также кислотно-основное состояние. При нефролитиазе отмечается увеличение содержания ионов кальция, фосфора с одновременным снижением уровня магния.

При анализе мочи обнаруживают умеренное количество белка (0,03-0,3 г/л), лейкоциты, эритроциты, соли и бактерии. Степень выраженности лейкоцитурии зависит от фазы активности хронического пиелонефрита. При минимальном количестве лейкоцитов в общем анализе мочи при их подсчете в поле зрения применяют пробы Каковского-Аддиса (содержание лейкоцитов в суточной моче), Амбурже (количество лейкоцитов, выделяющихся за 1 мин) или Альмейды-Нечипоренко (количество лейкоцитов в 1 мл мочи).

Для определения фазы активности хронического калькулезного пиелонефрита в моче определяют отношение активных лейкоцитов к неактивным и клетки ШтернгеймераМальбина. Диагностическое и прогностическое значение при хроническом калькулезном пиелонефрите имеют также уменьшение осмотической концентрации мочи (менее 400 мосм/л) и снижение показателей клиренса эндогенного креатинина (ниже 80 мл/мин). Изучение мочи должно включать определение ее реакции в числовом выражении рН ввиду того, что при щелочной реакции мочи (рН>8,0) более активно идет формирование фосфатных конкрементов, а при увеличении ее кислотности (рН<6,0) - оксалатных и уратных камней. Определяют также микробное число мочи и выполняют посев мочи на микрофлору с определением ее чувствительности к антибиотикам и антисептикам.

Инструментальное исследование. До недавних пор в диагностике нефролитиаза широко применялась цистоскопия, которая имеет определенное диагностическое значение

178

и сегодня. При хромоцистоскопии можно увидеть камень, если он «рождается» из устья мочеточника в мочевой пузырь, а также определить время выделения из устья мочеточника окрашенной индигокармином мочи и интенсивность ее окраски. Последнее помогает оценить функцию почки и возможное наличие окклюзии мочеточника, что особенно важно при проведении дифференциальной диагностики почечной колики.

Ультразвуковое исследование. В последние годы для распознавания нефролитиаза широко используют УЗИ почек. С помощью ультразвукового сканирования можно определить акустические признаки и одиночного, и множественных камней почки. Метод безвреден, а особая его ценность заключается в возможности распознать не только рентгенопозитивные, но и рентгенонегативные камни почек. Ввиду невозможности или крайней нежелательности проведения рентгенологического исследования у беременных и детей ультразвуковое сканирование является предпочтительным методом при диагностике нефролитиаза.

Рентгенологическое исследование. Ведущую роль в распознавании мочекаменной болезни играет рентгенологическое исследование.

Самый простой и доступный метод обследования больного с предполагаемым нефролитиазом - обзорная урография (рис. 10.2). С ее помощью можно увидеть камни, задерживающие рентгеновские лучи и поэтому получившие название рентгенопозитивных. Однако не все камни почек дают тень на обзорном снимке. К рентгенонегативным относятся камни, состоящие из мочевой кислоты (ураты), цистиновые и ксантиновые камни. Эти камни встречаются у 8-12 % больных с нефролитиазом. Для распознавания рентгенонегативных камней почек используют УЗИ,

экскреторную урографию, томографию, ретроградную пневмопиелографию.

Рис. 10.2. Обзорный снимок мочевой системы. Двусторонние камни почек

При рентгенопозитивных (оксалатных и фосфатных) камнях на обзорном снимке четко видна их тень, так как они содержат элементы с большой атомной массой. Размеры определяемых на обзорной рентгенограмме камней колеблются от мелких и множественных до гигантских, занимающих всю чашечно-лоханочную систему и по форме напоминающих коралл. В сомнительных случаях выполняют прицельные или послойные снимки мочевых путей (томографию).

179

Следующий этап рентгенологического обследования больного с нефролитиазом -

экскреторная урография (рис. 10.3).

Рис. 10.3. Экскреторная урограмма. Камень правого мочеточника

Этот метод исследования позволяет выявить как морфологическое, так и функциональное состояния почки и определить, относится ли видимая на обзорной рентгенограмме тень к проекции почек и мочевыводящих путей. При наличии у больного рентгенонегативного камня в проекции лоханки или чашки определяется дефект наполнения.

Значительно реже при нефролитиазе выполняют ретроградную пиелографию с рентгеноконтрастным жидким или газообразным веществом. Ретроградную пневмопиелографию с введением кислорода или углекислого газа применяют при рентгенонегативных камнях почек, если данные экскреторной урографии сомнительны (рис. 10.4). Очень редко в настоящее время для диагностики нефролитиаза выполняют антеградную пиелографию или почечную ангиографию.

Радионуклидная диагностика. Широкое распространение при распознавании мочекаменной болезни получила динамическая нефросцинтиграфия, которая позволяет раздельно установить степень сохранности функции каждой почки, оценить ее секреторную и эвакуаторную способности. Радиоизотопная ренография характеризует функциональное состояние как канальцевого, так и клубочкового аппарата почки, что имеет значение в выборе метода лечения.

Весьма важным радионуклидным исследованием у больных с нефролитиазом с позиции происхождения и быстрого рецидивирования камнеобразования является определение паратгормона в крови, полученной из паращитовидных вен.

Компьютерная томография. При выборе метода лечения больных с нефролитиазом, особенно для определения показаний и прогноза дистанционной ударно-волновой

180