- •Приготовление фосфатного буферного раствора

- •Содержание

- •Принципы работы гематологических анализаторов

- •Метод определения гемоглобина[править | править вики-текст]

- •Метод подсчета клеток крови Метод разделения лейкоцитов на популяции Реагенты для гематологических анализаторов]

- •Изотонический разбавитель[править | править вики-текст]

- •Лизирующий раствор[править | править вики-текст]

- •Промывающие растворы[править | править вики-текст]

- •2. Полипотентные и дипотентные клетки-предшественницы:

- •3. Унипотентные клетки-предшественницы.

- •Класс морфологически распознаваемых клеток. Гранулоцитарный (миелоидный) росток.

- •Функции клеток гранулоцитарного ряда.

- •Моноцитарный росток.

- •Функции моноцитов-макрофагов.

- •Регуляция грануломоноцитопоэза.

- •Лимфоцитарный росток.

- •Функции клеток лимфоидного ряда.

- •Регуляция лимфопоэза.

- •Эритроцитарный росток.

- •Регуляция эритропоэза.

- •Мегакариоцитарный росток.

- •Функции тромбоцитов.

- •Регуляция мегакариоцитопоэза.

- •Эритроцитарный росток.

- •Ретикулоцитоз

- •Ретикулоцитопения

- •Виды анизоцитоза

- •Причины анизоцитоза

- •Мегакариоцитарный росток.

- •Функции тромбоцитов.

- •Регуляция мегакариоцитопоэза.

- •Клиническое значение

- •Клинико-диагностическое значение тромбоцитопений (по с.А. Луговской и соавт., 2002)

- •Иммунные тромбоцитопении

- •Тромбоцитозы

- •Методы определения длительности кровотечения

- •Определение длительности кровотечения по методу Айви

- •Автоматизированное исследование агрегации тромбоцитов (с применением агрегометра).

Регуляция мегакариоцитопоэза.

Принято считать, что существует, по крайней мере, 2 стимулятора тромбоцитопоэза. КСФ-Мег действует на уровне клеток-предшественниц тромбоцитопоэза. Под влиянием второго фактора - тромбопоэтина (ТПО) завершается процесс созревания мегакариоцитов и отшнуровывание тромбоцитов. Интерлейкин-11 слабо влияет на образование и развитие мегакариоцитов, но играет главную роль в отшнуровке тромбоцитов.

Какие признаки характеризуют стволовую кроветворную клетку.

Стволовые кроветворные клетки (СКК).

Данный класс представлен т.н. "родоначальными" кроветворными клетками, являющимися исходным звеном кроветворения. Морфологически эти клетки не идентифицируются в костном мозге, поскольку имеют морфологические признаки малого лимфоцита. Их отличительными признаками являются:

способность к длительному самоподдержанию собственной популяции без притока клеток из какого либо класса вышестоящих неидентифицируемых элементов, т.е. "независимость". Следует подчеркнуть, что в настоящее время свойство независимости не рассматривается как способность СКК к бесконечному, неограниченному самоподдержанию, а лишь означает, что эта способность у них максимальна по сравнению с другими кроветворными клетками.

максимальная способность к пролиферации (репродуктивный потенциал);

максимальная полипотентность – способность образовывать все типы кроветворных клеток или дифференцироваться по любому из ростков кроветворения. Полипотентность реализуется через дифференцировку, коммитирование и созревание. Термин "дифференцировка" является наиболее общим понятием и в физиологических условиях характеризует процесс необратимого развития от более молодых клеточных элементов к более зрелым.

наименьшая степень дифференцировки и отсутствие вследствие этого цитохимических маркеров.

Именно СКК заселяют ретикулярную строму костного мозга еще в эмбриогенезе. Исследования последних лет показали отсутствие значительных отличий в гемограмме у лиц старше 80 лет по сравнению с другими возрастными группами. Т.е. с возрастом количество СКК сохраняется. Это возможно благодаря особенностям развития СКК:

Деление СКК происходит симметрично, т.е. образуются 2 однотипные дочерние клетки, после чего одна из них вступает в процессы дальнейшего деления и дифференцировки, давая начало клону кроветворных а затем и зрелых клеток, а вторая остается в покое. Именно такой механизм ранее и давал основании говорить о способности СКК к бесконечному самоподдержанию;

В последние годы убедительно доказано, что СКК организма участвуют в процессах кроветворения поочередно, т.е. нормальный гемопоэз происходит на основании смены клонов. Клональный (каскадный) характер кроветворения сближает гемопоэз в норме и при лейкозах, однако в физиологических условиях клетки имеют гораздо более низкий пролиферативный потенциал по сравнению с лейкозными. Каскадная теория кроветворения хорошо согласуется с гипотезой о смене "гемопоэтических клеточных пластов", которая наблюдается в течение всей жизни организма и, возможно, лежит в основе различий в частоте заболеваемости различными видами лейкозов у детей и взрослых. Если исходить из клоновой теории гемопоэза, то можно полагать, что по мере жизнедеятельности организма происходит постепенное "старение" только тех клонов СКК, которые в данный момент участвуют в продукции дифференцированных клеточных элементов, после чего клон ликвидируется. Пролиферативный же потенциал клеток, не участвующих в поддержании гемопоэза с возрастом практически не меняется. Только при некоторых экстремальных ситуациях (например, при многократных курсах цитостатической терапии) большинство СКК участвуют в кроветворении а, следовательно, и стареют.

Регуляция пролиферативной активности СКК осуществляется через межклеточные взаимодействия с фибробластами и жировыми клетками ретикулярной стромы, а также через гуморальные факторы со стороны ближайших потомков. СКК содержат большое количество рецепторов, способных воспринимать такого рода сигналы и реагировать на запросы организма через изменение темпов пролиферации и направления дифференцировки.

Основные характеристики бластных кроветворных клеток.

Охарактеризовать морфологические особенности бластов разных ростков крови.

4 класс. Миелобласты. Миелобласт является первой морфологически распознаваемой клеткой нейтрофильного, эозинофильного и базофильного ростков (для каждого ростка свой миелобласт). Морфологически друг от друга они не отличаются.

Они похожи на большой лимфоцит с круглым, крупным ядром, узким ободком базофильной цитоплазмы, содержащей мелкую азурофильную зернистость. Ядро имеет нежную сетчатую структуру хроматина, 2-5 ядрышек. Миелобласт дает положительную реакцию на пероксидазу. В нормальном костном мозге базофильные и эозинофильные миелобласты обычно не видны. Они встречаются: базофильный – при хроническом миелойлекозе, оэзинофильный – при высоких реактивных эозинофилиях. Зернистость цитоплазмы у базофильного миелобласта – обильная, крупная, почти черная, гранулы полиморфные, а у эозинофильного миелобласта представлена одинаковыми элементами, напоминающими кетовую икру, фиолетового или коричневого цвета.

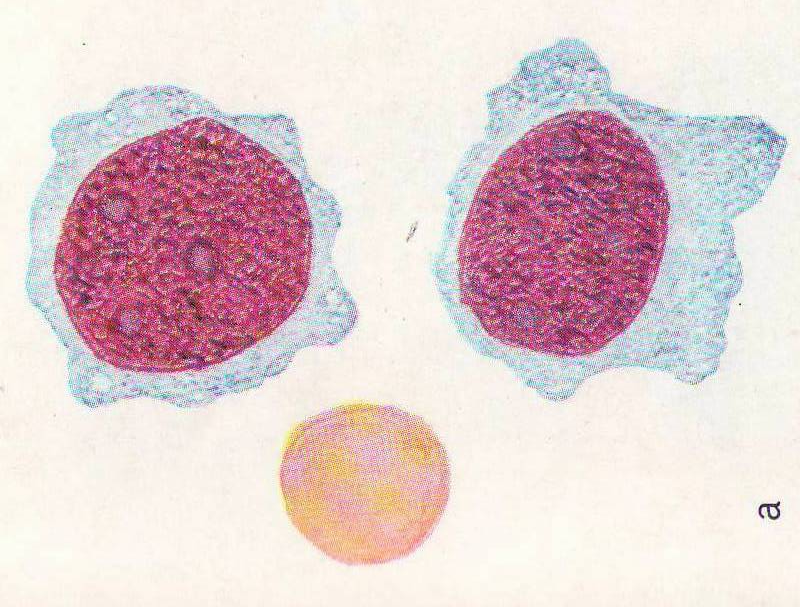

Монобласт – является первой морфологически распознаваемой клеткой моноцитарного ряда. Это крупная округлая клетка с большим крупным ядром и базофильной цитоплазмой. Ядро округлой, реже бобовидной или дольчатой формы, расположено в центре клетки, имеет рыхло-волокнистую структуру хроматина, содержит 1-3 крупных ядрышка. Цитоплазма окружает ядро узким ободком, не содержит включений.

Лимфобласт (4 класс) – первая морфологически распознаваемая клетка лимфатического ряда. Его ядро округлой или слегка овальной формы с нежно-сетчатой структурой хроматина, содержит 1-3 ядрышка, располагается в центре клетки, иногда эксцентрично. Цитоплазма бледно-синего цвета, вокруг ядра более светлая.

Плазмобласт – крупная клетка с эксцентрично расположенным ядром округлой или овальной формы. Структура ядра нежная, с мелкими зернами хроматина и 3-4 ядрышками. Цитоплазма интенсивно базофильная, не гомогенная, иногда несколько вытянута в одном направлении, с перинуклеарной зоной просветления.

4 класс - эритробласт - первая морфологически определимая клетка красного ростка. Ядро круглое, занимает большую часть клетки, имеет нежную сетчатую структуру и 2-4 ядрышка. Цитоплазма ярко-базофильная без просветлений вокруг ядра, в виде узкого ободка окружает ядро. По мере созревания ЭКЦ, начиная с ЭБ, размеры ядра и клетки в целом уменьшаются.

4 класс -мегакариобласт

-

первая морфологически распознаваемая

родоначальная клетка мегакариоцитарного

ряда. Ядро округлой формы занимает

большую часть клети, имеет нежную

структуру хроматина, но местами нити

хроматина утолщены, это придает ядру

некоторую грубоватость. В ядре определяются

1-3 нуклеолы, окруженные валиком

уплотненного хроматина. Цитоплазма

базофильная, окружает ядро узким ободком,

иногда обрывиста, в перинуклеарной зоне

более светлая, местами наблюдаются

выросты. Включений в цитоплазме нет.

класс -мегакариобласт

-

первая морфологически распознаваемая

родоначальная клетка мегакариоцитарного

ряда. Ядро округлой формы занимает

большую часть клети, имеет нежную

структуру хроматина, но местами нити

хроматина утолщены, это придает ядру

некоторую грубоватость. В ядре определяются

1-3 нуклеолы, окруженные валиком

уплотненного хроматина. Цитоплазма

базофильная, окружает ядро узким ободком,

иногда обрывиста, в перинуклеарной зоне

более светлая, местами наблюдаются

выросты. Включений в цитоплазме нет.

Охарактеризовать морфологические особенности эритроцитов и их предшественников.