- •Структура музыкальных звуков

- •Анализ музыкальных звуков

- •Синтез музыкальных звуков

- •Табличные синтезаторы

- •Синтезаторы на основе частотной модуляции

- •Гармонические синтезаторы

- •Синтезаторы на основе моделирования физических процессов

- •Цифровые имитаторы аналоговых синтезаторов

- •Другие преобразования

- •Обработка звука

http://old.computerra.ru/offline/1998/260/1493/

Цифровые синтезаторы музыкальных звуков

Опубликовано в журнале "Компьютерра" №32 от 18 августа 1998 года

Автор: ДМИТРИЙ СИМАНЕНКОВ | Раздел: ТЕМА НОМЕРА

Структура музыкальных звуков

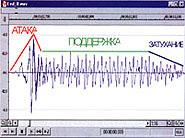

Музыкальный звук несет информацию о своей высоте (то есть о том, какая нота звучит) и тембре или типе музыкального инструмента, с помощью которого производится звукоизвлечение (генерация звука). Кроме того, в структуру музыкального звука исполнитель закладывает свою "импрессию", варьируя силу и резкость начала (атаки) и окончания (затухания), громкость, применяя амплитудное и частотное вибрато. Осциллограмма (график во временной области) типичного сигнала музыкального инструмента показана на рис. 1.

Рис.1. Осциллограмма музыкального звука.

Обычно звук начинается с так называемой атаки, быстрого нарастания амплитуды сигнала. Длительность атаки для разных музыкальных инструментов варьируется от единиц до нескольких десятков или даже сотен миллисекунд. После атаки начинается поддержка, в течение которой уровень сигнала примерно постоянен или плавно меняется в случае применения амплитудного вибрато. По-видимому, во время поддержки формируется ощущение высоты звука. Далее идет участок относительно быстрого затухания, уменьшения величины сигнала. Атака, поддержка и затухание образуют так называемуюамплитудную огибающую. Спектр сигнала, то есть представление сигнала в частотной области, показан на рис. 2.

Рис.2. Спектр музыкального звука.

Характерный спектр музыкального сигнала состоит из последовательности (по оси частот) узких "колоколов". Причем частоты, соответствующие максимумам (вершинам) "колоколов", примерно кратны основному тону или"фундаментальной" частоте музыкального звукового сигнала, под которой понимается частота, соответствующая человеческому ощущению высоты звука. Почему я употребил термин узкие "колокола", а не пики, полоски, вертикальные линии и т. п.? Потому, что спектры звуков реальных, "живых", а не синтезированных музыкальных инструментов выглядят именно так. А вот для сигналов, сгенерированных по примитивным алгоритмам "электронными" музыкальными синтезаторами, как раз характерен спектр, состоящий из очень узких вертикальных линий (почти дельта-функций). Логично сделать вывод, что чрезмерная узость спектральных линий сигнала таких синтезаторов, возможно, и есть основная причина, приводящая к механистичности, роботоподобности, тусклости и мертвости их звука. Интересно, что, если каким либо образом "размыть" пикоподобные линейчатые спектральные компоненты примитивного сигнала (например, последовательности прямоугольников, меандра), звук станет заметно ярче, живее, теплее. Это можно сделать, например, с помощью программы WaveLab или CoolEdit, добавив амплитудное и частотное вибрато, наложив эффекты "pitch-shift" (небольшое, 0,25-1 Гц смещение частоты основного тона и суммирование с исходным сигналом) и хоруса (небольшоепериодическое смещение частоты основного тона за счет периодического плавного изменения задержки сигнала).

Теперь о замечании "примерно кратны основному тону". Раньше считалось, что спектр музыкального сигнала состоит из очень узких вертикальных линий, расположенных на частотах F, 2*F, 3*F, ..., где F - первая частотная составляющая спектра, являющаяся также первой гармоникой и фундаментальной частотой (основным тоном) музыкального сигнала. Точные измерения с применением современных методов спектрального анализа сверхвысокого разрешения по методу Прони (это намного точнее БПФ; см. ниже) убедительно доказывают небольшую "негармоничность" гармоник (координат вершин узких "колоколов" на оси частот) в спектре звука реальных музыкальных инструментов. На самом деле в спектрах реальных сигналов часто отсутствуют несколько первых гармоник, а частоты оставшихся связаны приближенным соотношением примерно такого вида: (3+error1)*F, (4+error2)*F, (5+error3)*F, (6+error4)*F, ..., где F - фундаментальная частота музыкального сигнала, а error1, error2, error3, ... - небольшие случайные величины. Несмотря на то, что фундаментальная частота виртуальна, реально не присутствует в сигнале, это не препятствует возникновению четкого ощущения ее наличия. Такой эффект характерен для звука пианино в субконтроктаве. Да и смоделировать его очень просто. Например, в программе SAW или EDS Tools сгенерируйте сигнал из суммы синусоид с частотами 200 Гц, 250 Гц, 300 Гц, 350 Гц, 400 Гц, 450 Гц и прослушайте его. Еще больше усложняет структуру музыкального сигнала зависимость спектра от амплитудной огибающей. Обычно на стадии атаки количество высокочастотных составляющих максимально и постепенно уменьшается на стадиях поддержки и затухания. Особенно это свойственно звуку пианино и гитары.