- •Биология

- •В двух книгах

- •Оглавление

- •Глава 14 99

- •Глава 15 155

- •Глава 19 224

- •Глава 20 247

- •Глава 21 289

- •Глава 22 317

- •Раздел IV популяционно-видовой уровень организации жизни

- •Глава 10 биологический вид. Популяционная структура вида

- •10.1. Понятие о виде

- •10.2. Понятие о популяции

- •10.2.1. Экологическая характеристика популяции

- •10.2.2. Генетические характеристики популяции

- •10.2.3. Частоты аллелей. Закон Харди — Вайнберга

- •10.2.4. Место видов и популяций в эволюционном процессе

- •Глава 11 видообразование в природе. Элементарные эволюционные факторы

- •11.1. Мутационный процесс

- •11.2. Популяционные волны

- •11.3. Изоляция

- •11.4. Естественный отбор

- •11.5. Генетико-автоматические процессы (дрейф генов)

- •11.6. Видообразование

- •11.7. Наследственный полиморфизм природных популяций. Генетический груз

- •11.8. Адаптации организмов к среде обитания

- •11.9. Происхождение биологической целесообразности

- •Глава 12 действие элементарных эволюционных факторов в популяциях людей

- •12.1. Популяция людей. Дем, изолят

- •12.2. Влияние элементарных эволюционных факторов на генофонды человеческих популяций

- •12.2.1. Мутационный процесс

- •12.2.2. Популяционные волны

- •12.2.3. Изоляция

- •12.2.4. Генетико-автоматические процессы

- •12.2.5. Естественный отбор

- •На плодовитость и эмбриогенез

- •12.3. Генетическое разнообразие в популяциях людей

- •12.4. Генетический груз в популяциях людей

- •Глава 13 закономерности макроэволюции

- •13.1. Эволюция групп организмов

- •13.1.1. Уровень организации

- •13.1.2. Типы эволюции групп

- •13.1.3. Формы эволюции групп

- •13.1.4. Биологический прогресс и биологический регресс

- •13.1.5. Эмпирические правила эволюции групп

- •13.2. Соотношение онто- и филогенеза

- •13.2.1. Закон зародышевого сходства

- •13.2.2. Онтогенез — повторение филогенеза

- •13.2.3. Онтогенез — основа филогенеза

- •13.3. Общие закономерности эволюции органов

- •13.3.1. Дифференциация и интеграция в эволюции органов

- •13.3.2. Закономерности морфофункциональных преобразований органов

- •13.3.3. Возникновение и исчезновение биологических структур в филогенезе

- •13.3.4. Атавистические пороки развития

- •13.3.5. Аллогенные аномалии и пороки развития

- •13.4. Организм как целое в историческом и индивидуальном развитии. Соотносительные преобразования органов

- •13.5. Современная система органического мира

- •13.5.1. Типы питания и основные группы живых организмов в природе

- •13.5.2. Происхождение многоклеточных животных

- •13.5.3. Основные этапы прогрессивной эволюции многоклеточных животных

- •13.5.4. Характеристика типа Хордовые

- •13.5.5. Систематика типа Хордовые

- •13.5.6. Подтип БесчерепныеAcrania

- •13.5.7. Подтип ПозвоночныеVertebrata

- •Глава 14 филогенез систем органов хордовых

- •14.1. Наружные покровы

- •14.2. Опорно-двигательный аппарат

- •14.2.1. Скелет

- •14.2.1.1. Осевой скелет

- •14.2.1.2. Скелет головы

- •14.2.1.3. Скелет конечностей

- •14.2.2. Мышечная система

- •14.2.2.1. Висцеральная мускулатура

- •14.2.2.2. Соматическая мускулатура

- •14.3. Пищеварительная и дыхательная системы

- •14.3.1. Ротовая полость

- •14.3.2. Глотка

- •14.3.3. Средняя и задняя кишка

- •14.3.4. Органы дыхания

- •14.4. Кровеносная система

- •14.4.1. Эволюция общего плана строения кровеносной системы хордовых

- •14.4.2. Филогенез артериальных жаберных дуг

- •14.5. Мочеполовая система

- •14.5.1. Эволюция почки

- •14.5.2. Эволюция половых желез

- •14.5.3. Эволюция мочеполовых протоков

- •14.6. Интегрирующие системы

- •14.6.1. Центральная нервная система

- •14.6.2. Эндокринная система

- •14.6.2.1. Гормоны

- •14.6.2.2. Железы внутренней секреции

- •Глава 15

- •15.2. Методы изучения эволюции человека

- •15.3. Характеристика основных этапов антропогенеза

- •15.4. Внутривидовая дифференциация человечества

- •15.4.1. Расы и расогенез

- •15.4.2. Адаптивные экологические типы человека

- •15.4.3. Происхождение адаптивных экологических типов

- •Раздел V

- •Биогеоценотический уровень организации жизни

- •Глава 16

- •Вопросы общей экологии

- •16.1. Биогеоценоз - элементарная единица биогеоценотического уровня организации жизни

- •16.2. Эволюция биогеоценозов

- •Глава 17 введение в экологию человека

- •17.1. Среда обитания человека

- •17.2. Человек как объект действия экологических факторов. Адаптация человека к среде обитания

- •17.3. Антропогенные экологические системы

- •17.3.1. Город

- •17.3.2.Город как среда обитания людей

- •17.3.3.Агроценозы

- •17.4. Роль антропогенных факторов в эволюции видов и биогеоценозов

- •Глава 18 медицинская паразитология. Общие вопросы

- •18.1. Предмет и задачи

- •Медицинской паразитологии

- •18.2. Формы межвидовых биотических связей в биоценозах

- •18.3. Классификация паразитизма и паразитов

- •18.4. Распространенность паразитизма в природе

- •18.5. Происхождение паразитизма

- •18.6. Адаптации к паразитическому образу жизни. Основные тенденции

- •18.7. Цикл развития паразитов и организм хозяина

- •18.8. Факторы восприимчивости хозяина к паразиту

- •18.9. Действие хозяина на паразита

- •18.10. Сопротивление паразитов реакциям иммунитета хозяина

- •18.11. Взаимоотношения в системе паразит - хозяин на уровне популяций

- •18.12. Специфичность паразитов по отношению к хозяину

- •18.13. Природно-очаговые заболевания

- •Глава 19 медицинская протозоология

- •19.1. Тип простейшиеprotozoa

- •19.1.1.Класс СаркодовыеSarcodina

- •19.1.2.Класс ЖгутиковыеFlagellata

- •19.1.3.Класс ИнфузорииInfusoria

- •19.1.4.Класс СпоровикиSporozoa

- •19.2. Простейшие, обитающие в полостных органах, сообщающихся с внешней средой

- •19.2.1.Простейшие, обитающие в полости рта

- •19.2.2.Простейшие, обитающие в тонкой кишке

- •19.2.3.Простейшие, обитающие в толстой кишке

- •19.2.4.Простейшие, обитающие в половых органах

- •19.2.5.Одноклеточные паразиты, обитающие в легких

- •19.3. Простейшие, обитающие в тканях

- •19.3.1.Простейшие, обитающие в тканях и передающиеся нетрансмиссивно

- •19.3.2.Простейшие, обитающие в тканях и передающиеся трансмиссивно

- •19.4. Простейшие — факультативные паразиты человека

- •Глава 20 медицинская гельминтология

- •20.1. Тип плоские червиplathelminthes

- •20.1.1.Класс СосальщикиTrematoda

- •20.1.1.1. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в пищеварительной системе

- •20.1.1.2. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в кровеносных сосудах

- •20.1.1.3. Сосальщики с двумя промежуточными хозяевами

- •Сосальщики, обитающие в кишечнике

- •Сосальщики, обитающие в желчных ходах печени

- •Сосальщики, обитающие в легких

- •Сосальщики, цикл развития которых не связан с водной средой

- •20.1.2.Класс Ленточные червиCestoidea

- •20.1.2.1. Ленточные черви, жизненный цикл которых связан с водной средой

- •20.1.2.2. Ленточные черви, жизненный цикл которых не связан с водной средой

- •Ленточные черви, использующие человека в качестве окончательного хозяина

- •Как окончательного хозяина

- •Ленточные черви, использующие человека в качестве промежуточного хозяина

- •20.1.2.3. Ленточные черви, проходящие в организме человека весь жизненный цикл

- •20.2. Тип круглые червиnemathelminthes

- •20.2.1.Класс Собственно круглые червиNematoda

- •20.2.1.1. Круглые черви — геогельминты

- •Геогельминты, развивающиеся без миграции

- •Геогельминты, развивающиеся с миграцией

- •20.2.1.2. Круглые черви — биогельминты

- •Биогельминты, заражение которыми происходит при проглатывании личинок с тканями промежуточного хозяина

- •Биогельминты, передающиеся грансмиссивно

- •Биология наиболее распространенных филярий, паразитов человека

- •20.2.1.3. Круглые черви, осуществляющие в организме человека только миграцию

- •Глава 21 медицинская арахноэнтомология

- •21.1. Класс паукообразныеarachnoidea

- •21.1.1.Отряд Клещи Acari

- •21.1.1.1. Клещи — временные кровососущие эктопаразиты

- •21.1.1.2. Клещи — обитатели человеческого жилья

- •21.1.1.3. Клещи — постоянные паразиты человека

- •21.2. Класс насекомыеinsecta

- •21.2.1.Синатропные насекомые, не являющиеся паразитами

- •21.2.2.Насекомые —временные кровососущие паразиты

- •21.2.3.Насекомые —постоянные кровососущие паразиты

- •21.2.4.Насекомые —тканевые и полостные эндопаразиты

- •Глава 22 эволюция паразитов и паразитизма под действием антропогенных факторов

- •Глава 23 ядовитость животных как экологический феномен

- •23.1. Происхождение ядовитости в животном мире

- •23.2. Человек и ядовитые животные

- •Раздел VI

- •24.2. Структура и функции биосферы

- •24.3. Эволюция биосферы

- •Глава 25 учение о ноосфере

- •25.1. Биогенез и ноогенез

- •25.2. Пути воздействия человечества на природу. Экологический кризис

- •Рекомендуемая литература

- •Биология в 2 книгах Книга2

- •127994, Москва, гсп-4, Неглинная ул., д. 29/14.

20.1.1.2. Сосальщики с одним промежуточным хозяином, обитающие в кровеносных сосудах

К этой группе относятся так называемые кровяные сосальщики — шистосомы. Это раздельнополые организмы. Самцы имеют широкое тело, а самки — шнуровидное и в половозрелом состоянии находятся в гинекофорном канале на брюшной стороне самцов. Присоски невелики и располагаются на переднем конце тела. Все кровяные сосальщики обитают в тропических широтах Азии, Африки и Америки.

В связи с тем что половозрелые шистосомы живут в кровеносных сосудах, яйца, которые откладывают самки, имеют специальные приспособления для выведения в полостные органы и далее во внешнюю среду: они снабжены шипами, через которые выделяются ферменты, растворяющие ткани хозяина. За счет этих ферментов яйца пробуравливают стенки сосудов, проникают в ткани, могут попадать в кишечник или мочевой пузырь в зависимости от вида паразита. Опасным и характерным для этих паразитов является гематогенный занос яиц в различные органы, где вокруг них возникают локальные воспалительные процессы.

Как и у всех сосальщиков, личиночные стадии, размножающиеся партеногенезом, развиваются в водных моллюсках. Характерными являются церкарии — они имеют раздвоенный хвост, а на переднем конце — железы проникновения, с помощью которых проникают через кожу в кровеносную систему окончательного хозяина при нахождении его в воде (см. рис. 18.7). При этом они вызывают кожные поражения — церкариозы, выражающиеся в появлении сыпи, зуде и других аллергических проявлениях. При массовом попадании церкарии в легкие возникает пневмония.

Церкариозы могут вызываться не только шистосомами, паразитирующими у человека, но и несколькими видами кровяных сосальщиков, обитающих у водоплавающих птиц. Эти виды церкарии у человека обычно погибают либо в коже, либо в легких.

Личинки шистосом, патогенных для человека, мигрируют по организму и оседают в венах брюшной полости и малого таза, где и достигают половой зрелости. Патогенное действие половозрелых шистосом выражается в токсико-аллергических реакциях хозяина и местных проявлениях: характерны кровотечения из пораженных органов, образование изъязвлений и полипов, склонных к злокачественному перерождению.

Диагностика заключается в обнаружении яиц шистосом в фекалиях или моче. Проводят также аллергические внутрикожные пробы и иммунобиологические реакции в пробирке.

Профилактика шистосоматозов: необходимо остерегаться длительных контактов с водой в зонах распространения этих паразитов. В связи с тем что церкарии могут проникать и через слизистые оболочки, для питья следует использовать только обеззараженную воду. В целях общественной профилактики необходима охрана водоемов от загрязнения необеззараженными сточными водами. В ряде случаев возможна также борьба с моллюсками — промежуточными хозяевами паразитов — разными способами. В Бразилии эффективным оказался метод биологической борьбы с шистосомами — использование рыбки гуппи — Lebistes reticulatus, которая активно поедает церкарий, выходящих из зараженных моллюсков.

Для профилактики церкариозов необходимо воздержаться от купания в пресноводных водоемах, в которых обитают водоплавающие птицы.

У человека часто паразитируют три вида шистосом, распространенных в тропиках Азии, Африки и Америки. В Центральной и Южной Африке описаны случаи инвазии человека еще четырьмя видами, обычно паразитирующими у животных. Кожные поражения в виде церкариозов могут наблюдаться в любой климатической зоне, где обитают водоплавающие птицы — окончательные хозяева ряда видов шистосом.

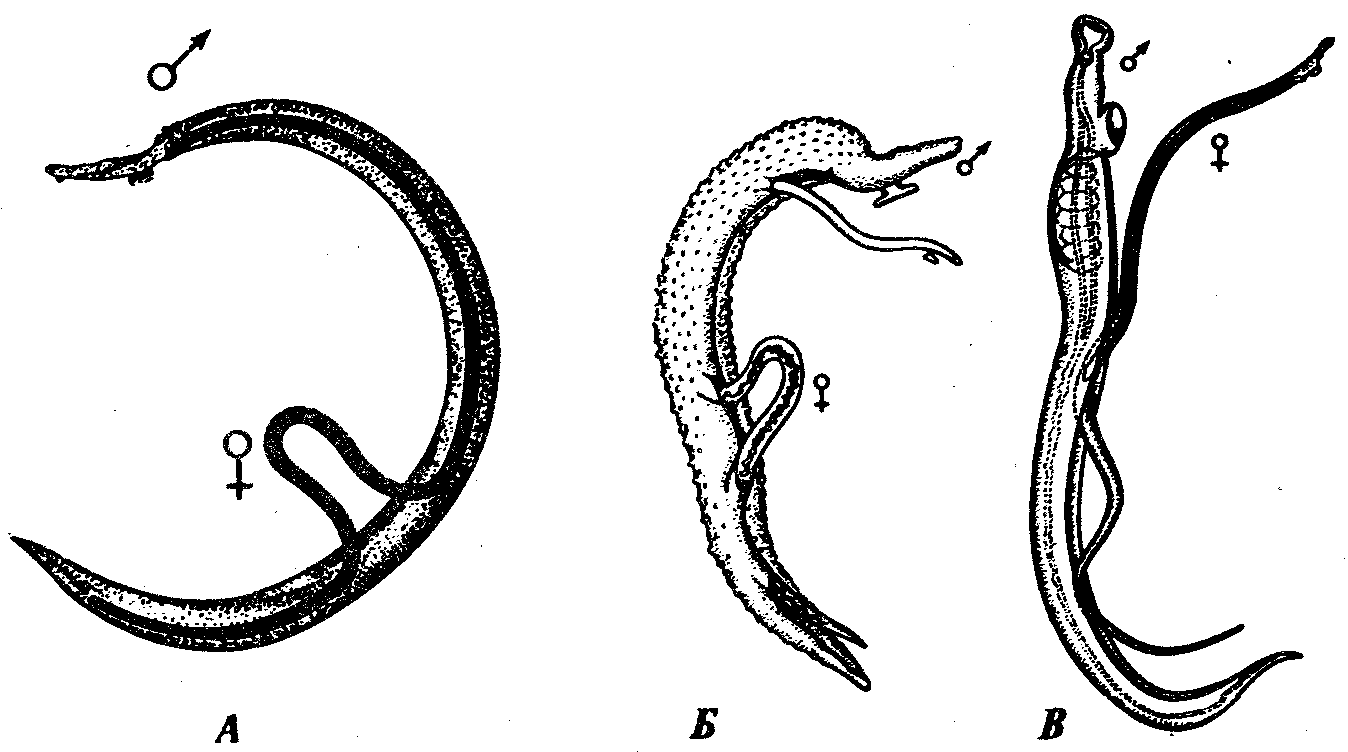

Schistosoma haematobium (рис. 20.4, А) — возбудитель мочеполового шистосоматоза. Самец длиной до 1,5, а самка — до 2,0 см. Поверхность тела мелкобугристая. Яйца очень крупные, размером до 0,16 мм; на конце находится длинный шип.

Промежуточными хозяевами являются моллюски из р. Bullinus, Planorbis или Planorbarius; окончательными хозяевами — человек и обезьяны, у которых паразит после миграции поселяется в венах мочевого пузыря и органах половой системы.

Встречается от Африки до Юго-Западной Индии.

Характерным для мочеполового шистосоматоза является гематурия (кровь в моче), боли в надлобковой области, нередко образование камней в мочевыводящих путях. В зонах распространения этого заболевания рак мочевого пузыря встречается в 10 раз чаще, чем в областях, свободных от шистосоматоза.

Рис. 20.4. Кровяные сосальщики.

А — Schistosoma haematobium; Б — Sch..mansoni; В — Sch. japonicum

При диагностике обнаруживают яйца в моче, а также характерные изменения мочевого пузыря и влагалища: изъязвления, полипозные разрастания и местные воспалительные процессы.

Schistosoma mansoni (рис. 20.4, Б) — возбудитель кишечного шистосоматоза. В отличие от предыдущего вида имеет несколько меньшую длину (до 1,6 мм) и крупнобугристую поверхность тела. Яйца по размерам соответствуют яйцам Sch. haematobium, но шип находится на боковой поверхности. Промежуточными хозяевами являются моллюски р. Biomphalaria, а окончательными — человек, обезьяны, собаки и грызуны. Ареал распространения шире, чем у предыдущего вида: он охватывает Северную, Экваториальную и Юго-Восточную Африку, Юго-Западную Азию; паразит занесен и в Западное полушарие — в Бразилию, Венесуэлу, Гайану и на Антильские о-ва.

У человека заселяет брыжеечные вены толстого кишечника и систему воротной вены печени. В связи с этим поражения возникают в первую очередь в толстом кишечнике (явления колита, понос с примесью крови, возможен полипоз толстой кишки) и в печени (венозный застой и цирроз).

При диагностике обнаруживают яйца в фекалиях.

Schistosoma japonicum (рис. 20.4, В) — возбудитель японского шистосоматоза. Этот паразит по размерам не отличается от Sch. haematobium, но поверхность его тела совершенно гладкая. Яйца более округлые, чем у описанных видов, а шип, расположенный на боковой поверхности, имеет очень малые размеры. Промежуточные хозяева — моллюски р. Oncomelania, а окончательные — человек и большое количество видов диких и домашних млекопитающих — грызуны, собаки, копытные. Ареал охватывает Восточную и Юго-Восточную Азию.

Паразит локализуется в венах кишечника, поэтому проявления болезни и диагностика соответствуют описанному кишечному шистосоматозу. Распространение яиц паразита по кровеносным сосудам в различные органы, в том числе в головной мозг, встречается чаще, чем при других формах шистосоматоза.