- •Введение

- •1.2. История развития систем безопасности

- •1.3. Цель, предмет и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

- •1.4. Основные положения дисциплины

- •1.5. Безопасность жизнедеятельности как наука и учебная дисциплина

- •Глава 2. Опасности и чрезвычайные ситуации

- •2.1. Опасности, их классификация

- •2.2. Источники опасностей и причины их возникновения

- •2.3. «Дерево причин» опасностей как система

- •2.4. Опасные и вредные производственные факторы

- •2.6. Классификация и виды ЧС

- •2.7. Предупреждение и защита в чрезвычайных ситуациях

- •Глава 3. Анализ риска и управление рисками

- •3.1. Понятие и виды рисков

- •3.2. Концепция приемлемого (допустимого) риска

- •3.4. Области и критерии чрезмерного и приемлемого риска

- •3.5. Экономический, предпринимательский риск и его оценка

- •3.6. Риск как правовая и педагогическая категория

- •3.7. Риск и безопасность. Управление рисками и прогнозирование

- •Глава 4. Системы безопасности человека

- •4.1. Виды и системы безопасности

- •4.2. Решение проблем безопасности в современных условиях

- •4.3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности

- •4.4. Естественные системы защиты организма как факторы индивидуальной безопасности

- •4.5. Проектирование систем безопасности

- •Глава 5. Взаимосвязь человека и среды обитания

- •5.1. Человек и среда его обитания

- •5.2. Безопасность в системе «природа – общество – человек». Диалектика взаимоотношений

- •5.3. Адаптация организма к среде обитания. Адаптация и стресс

- •5.4. Биологические ритмы организма как один из факторов взаимосвязи организма и среды

- •Глава 6. Дестабилизирующие факторы современности

- •6.1. Причины возникновения дестабилизирующих факторов современности. Превентивные меры

- •6.2. Миграция как социальная проблема современности

- •6.3. Демографическая ситуация в России как фактор опасности

- •Глава 7. Культура безопасности и ее значение для человечества

- •7.1. Роль культуры безопасности для личности, общества, государства и цивилизации

- •7.2. Безопасность, культура и нравственность

- •7.3. Безопасность в сфере культуры, образования, науки

- •7.4. Роль курсов БЖ и учителя в формировании культуры безопасности

- •Литература

- •Приложение

- •Рабочая программа учебной дисциплины «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности»

- •Словарь основных понятий

- •Тестовые задания

5.2. Безопасность в системе «природа – общество – человек». Диалектика взаимоотношений

Технико-эстетическая совместимость заключается в обеспечении удовлетворенности человека от общения с техникой, цветового климата, от процесса труда. Всем знакомо положительное ощущение при пользовании изящно выполненным прибором или устройством. Для решения многочисленных и чрезвычайно важных технико-эстетических задач эргономика привлекает художников-конструкторов, дизайнеров.

Проблемы аварийности и травматизма на современных производствах невозможно решать только инженерными методами. Опыт свидетельствует, что в основе аварийности и травматизма лежат не только инженерно-конструкторские дефекты, но и организационно-психологические причины: низкий уровень профессиональной подготовки по вопросам безопасности, недостаточное воспитание, несоблюдение техники безопасности, допуск к опасным видам работ лиц с повышенным риском травматизации, пребывание людей в состоянии утомления или других психических состояниях, снижающих надежность (безопасность) деятельности специалиста.

Поэтому рассмотрение безопасности в системе «человек – среда» возможно только на основе интегративного подхода, что определяет необходимость подготовки специалистов, владеющих знаниями разных научных дисциплин, представленных в настоящей серии учебных пособий по безопасности жизнедеятельности.

5.2. Безопасность в системе «природа – общество – человек». Диалектика взаимоотношений

История показывает, что на всех этапах развития человеческого общества присутствовало морально ориентированное экологическое содержание, благодаря которому удавалось сохранить триаду «природа – человек – общество». Сознание древних цивилизаций трансформировалось в прямой зависимости от судеб их экосистем.

Первой ареной глобального экокризиса стало античное Средиземноморье. Причинами явились вырубка и почти полное уничтожение лесов, выращивание моноагрокультур, вытаптывание пастбищ на склонах гор, добыча камня и руд, военные междоусобицы и нашествия. Формировалась идея прогрессивного развития общества с ориентацией на покорение и преобразование природы. Однако человечество скоро убедилось, что достигнутые технологические и экономические потенциалы не позволяют эффективно решать возникающие проблемы взаимоотношений человека с природой. Человек начинает испытывать ощущение опасности приближения всеобщего кризиса. Возникли и углубляются проблемы и противоречия существовавшей прежде триады. Происходит деформация окружающей среды, общества и человека — индивидуума. Рассмотрим некоторые из них.

Деформация окружающей среды заключается в следующих изменениях:

−превышение допустимого уровня потребления первичной биологической продукции (естественное производство отстает от потребления). Удвоение потребности в первичной энергии (до 6000 ГВт в электрической энергии). Темпы потребления превышают темпы роста населения. В пересчете на условное топливо один житель Земли в 1970-х гг. расходовал 1,9 т, в 1980-х гг. — 2,9, в 2006 г. — 4,5 т. Отсюда возникает жизненная потребность в продуктах питания и энергоносителях. При неразумном пользовании это приводит к уни-

107

Глава 5. Взаимосвязь человека и среды обитания

чтожению растительного и животного мира, конкуренции за источники энергии, поиску альтернативных источников, использованию АЭС, которые несут угрозу человечеству и природной среде (катастрофы в Чернобыле в 1986 г. и на «Фукусиме-1» в 2011 г. являются только подтверждением этого тезиса);

−деградация земель, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, еще больше усиливает проблему питания;

−исчезновение многих видов живых организмов (нарушение состояния биоразнообразия);

−происходит сокращение площади лесов, опустынивание, загрязнение биосферы отходами производства;

−повышение концентрации парниковых газов в атмосфере становится угрозой глобального изменения климата на планете;

−таяние льдов вследствие потепления климата приводит к повышению уровня океана;

−качественное (негативное) изменение вод, изменение потоков (так, остановка Гольфстрима может привести к резкому похолоданию в Европе, в связи с чем обсуждается способ изменения направления теплого потока Индийского океана в северные широты);

−накопление поллютантов в средах и организмах, миграция вредных веществ в

трофических цепочках приводят к интоксикации людей, появлению аллергических реакций, росту заболеваемости.

Деформация социальной среды происходит вследствие следующих процессов:

−массовая урбанизация (в городах проживает более 70 % всего населения). В процессе урбанизации утрачиваются этнические и семейные корни и связи, разрушается этническая структурированность населения, снижается защищенность человека. Продуктом урбанизации стала новая общность — масса, которая деформирует как отдельную личность, так и этнос. Город в рамках своего ограниченного пространства концентрирует громадный потенциал социальной энергии. Масса не структурирована, не имеет традиций, неадекватно осознает себя в жизненных условиях, а главное, усредняет и обезличивает человека. Кроме того, снижается количество людей, занятых в сельском хозяйстве производством продуктов питания;

−глобальные диспропорции, вызванные материально-экономическим ростом в развитых странах при невысокой рождаемости и быстрым ростом численности населения в развивающихся государствах с низким экономическим потенциалом. Отсюда рост бедности, безработицы. Растущая аварийность и увеличение числа инвалидов и больных, распространение алкоголизма и наркомании, рост преступности, безнадзорности, лишение детей детства и т.д.;

−растущая иррациональность массового поведения — вспышки невиданной же-

стокости, насилия, организованная преступность, в основном носящая характер государственного терроризма.

Деформация человека:

−«дифференцированный» человек. Если продукт урбанизации — масса — усредняет человека, то технический прогресс специализирует, так как разделение труда и специализация исторически являлись важнейшими составляющими

108

5.2. Безопасность в системе «природа – общество – человек». Диалектика взаимоотношений

технического прогресса. Ограниченно развитый человек не обладает способностью образного восприятия и целостного мышления. Он функционально в общей системе техносферы занимает место робота в рамках американской «мечты о будущем индустриальной цивилизации». Недалеко то время, когда роботы займут свое место, а человек пополнит армию безработных;

−потеря и подмена ценностей, незанятость души — неразвитость духа. Приоритет материально-экономических ценностей привел к их господству над всеми сторонами жизни индивидуума и гипертрофированно одностороннему его развитию. Максимально развита физическая составляющая (товарность) и минимально — духовная. Духовная компонента оказалась на периферии интересов социума. Воспитание, образование, наука и во многом даже искусство воспроизводят человека-потребителя;

−личность формируется не на основе традиционного общения с природой, а с

продуктами, произведенными в результате функционирования социума, — политикой, средствами массовой информации.

На данном этапе развития цивилизации человек и общество отошли от гармоничного эволюционного развития, сойдя на дорогу технического прогресса, целью которого является экономический рост, а результатом — общество потребления со всеми губительными как для природы, так и для самого человека последствиями.

Скорость развития этих двух систем не совпадает со скоростью развития природы, следствием чего является разрушение устойчивости триады «природа − человек − общество», экономический и духовный кризис. Источниками нарушения системы стали повышение темпов техногенного развития над темпами эволюционного развития внешней среды и неадекватность возможностей человека его нравственнодуховному состоянию. В частности, отставший в духовном развитии агрессивный человек получил доступ к ядерному оружию, способному уничтожить все живое на Земле, имеет в руках генную инженерию (клонирование новых болезнетворных микроорганизмов и т.д.), обрел возможность ведения экологической, радиологической войны.

Перед человечеством встает вопрос, что дальше — «иметь» и в скором будущем привести к гибели человеческую цивилизацию, которая цепляется за потребительские ценности, или «быть, существовать» в условиях устойчивости всех человеко-природных отношений, что обеспечит взаимную безопасность человека и природы.

Что касается России, то системный кризис в нашем государстве стремительно набрал силу в 1990-е гг. Это привело к катастрофическому состоянию экономики и социальных отношений, полной дисгармонии в отношениях «человек − общество − природа», разрушению системы ценностей, нравственных норм, утрате самого смысла жизни. Государство в конце ХХ в. оказалось неспособным защитить личность ни физически, ни социально, ни нравственно. Неслучайно по числу суицидов Россия к 2010 г. вышла на 2-е место в мире.

Немалый вклад в эти процессы вносит длительное, на протяжении почти 20 лет, реформирование образования, которое уходит от фундаментальности, свойственной традиционно российскому образованию в середине ХХ в., к прагматичности и по-

109

Глава 5. Взаимосвязь человека и среды обитания

верхностности. Это привело к снижению уровня образования в РФ, занимающей в 2010 г. 41-е место в мире из 60 исследованных стран (для примера, в 1960-е гг. по уровню образования СССР занимал 1–2-е место в мире).

Ситуация усугубляется отсутствием в государстве прогнозно-системных разработок и, следовательно, невозможностью упреждающих действий по разрешению конфликтных, кризисных, а подчас катастрофических ситуаций. Имеющиеся сегодня в распоряжении силы и средства распыляются в значительной степени по приоритетам и целям вчерашнего дня, которые с приходом «рыночной экономики» получили новое содержание.

Российские специалисты и руководители оказались не подготовленными к деятельности в условиях реализации международных стандартов безопасности и качества продукции, услуг и технологий, без соблюдения которых невозможно участие на высоком паритетном уровне в международном сотрудничестве, а значит, и решение проблем устойчивого безопасного развития и экономического возрождения России.

Для обеспечения безопасности человека и общества следует наряду с модернизацией материально-технических средств производства, воспитанием нравственной, духовной и компетентной личности, адаптивной к различным условиям среды и деятельности, обеспечить охрану окружающей среды.

Ряд этих задач и выполняет интегративный курс «Безопасность жизнедеятельности», опирающийся на правовые нормы государства, формирующий мышление и поведение человека безопасного типа.

5.3. Адаптация организма к среде обитания. Адаптация и стресс

Живой организм представляет собой чрезвычайно сложную систему, которая функционирует как единое целое, приспосабливаясь к постоянно меняющейся внешней среде и изменяя ее в результате своей деятельности.

Приспособления, которые выработались в организме в процессе эволюции в ответ на воздействия внешней среды, или вырабатываются в процессе жизни каждого индивидуума, называются адаптациями. «Способность к приспособлению является, вероятно, наиболее отличительной чертой жизни», — писал канадский физиолог, лауреат Нобелевской премии Г. Селье.

Эта способность неразрывно связана с другой физиологической закономерностью — способностью организма сохранять постоянство внутренней среды, т.е. гомеостаз. В единстве и гармонии двух этих принципов существования живых организмов и лежит основа развития и безопасности человека (рис. 5.3).

Все адаптации делятся на фенотипические (индивидуальные), развивающиеся в течение онтогенеза каждого индивидуума, и генотипические, или наследуемые.

Кроме того, выделяют адаптации:

− активные, происходящие с затратой энергии за счет перестройки деятельности органов и систем при сохранении гомеостаза организма; например, при возникновении экстремальной ситуации человек перестраивает свою деятельность так, чтобы сохранить жизнь и здоровье в этих условиях;

110

|

5.3. Адаптация организма к среде обитания. Адаптация и стресс |

||

|

|

|

|

|

|

|

К. Бернар, 1878 |

«Организма без |

|

Гомеостаз |

|

внешней среды, |

|

|

«Постоянство |

|

|||

поддерживающей |

|

|

условий внутренней |

его существование, |

|

|

среды организма |

невозможен» |

|

|

есть условие |

|

Адаптация |

|

свободной и |

|

независимой |

И. М. Сеченов, |

жизни» |

|

|

1863 |

|

Рис. 5.3. Основные принципы безопасного существования организма

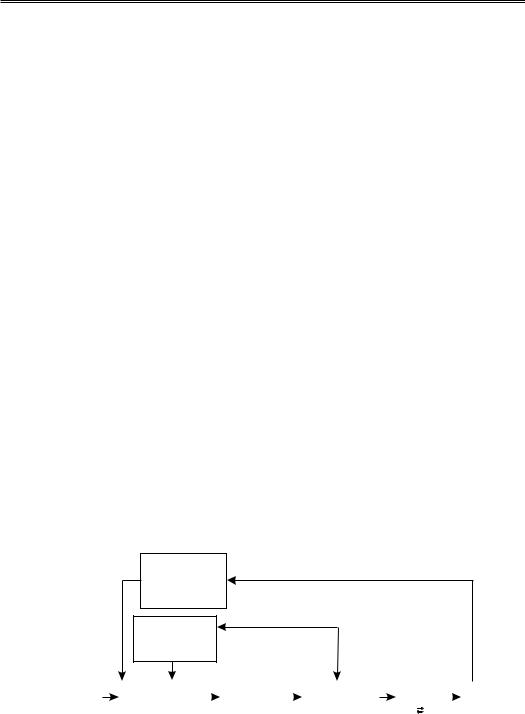

− пассивные, которые протекают по принципу подчинения организма условиям среды (например, смена окраски шерсти у зайцев в зимний период года; принятие правил того сообщества, в которое человек попадает) или избегания их (залегание медведя в берлогу на зимнюю спячку; отъезд человека из зоны ЧС, где идут спасательные работы). Человек, в отличие от животных, кроме биологических механизмов может использовать социальные достижения для адаптации, такие как одежду, кондиционеры, транспорт, защитные приспособления и т.д. В процессе эволюции это привело к уменьшению функциональных биологических резервов адаптации, что потребовало развития социальных средств повышения безопасности существования человека (рис. 5.4).

В процессе индивидуальной адаптации выделяются два этапа: срочный и долговременный.

Особенностью срочного этапа адаптации является то, что организм использует для приспособления имеющиеся в его распоряжении ресурсы, и поэтому сообразно действию фактора внешней среды формируется ответ, обусловленный напряжением функций всех органов и систем. Такое функционирование на пределе физиологических возможностей представляет прямую опасность для организма, поскольку высока вероятность возникновения срыва. С другой стороны, срочная адаптация не обеспечивает реализацию всех потенциальных адаптивных возможностей организма, а только включает «оперативные», имеющиеся в данный период, возможности.

АДАПТАЦИИ

Активные |

|

Пассивные |

|

|

|

|

|

|

|

Избегания |

|

Подчинения |

Биологические |

|

Социальные |

|

|

||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 5.4. Виды адаптаций

111

Глава 5. Взаимосвязь человека и среды обитания

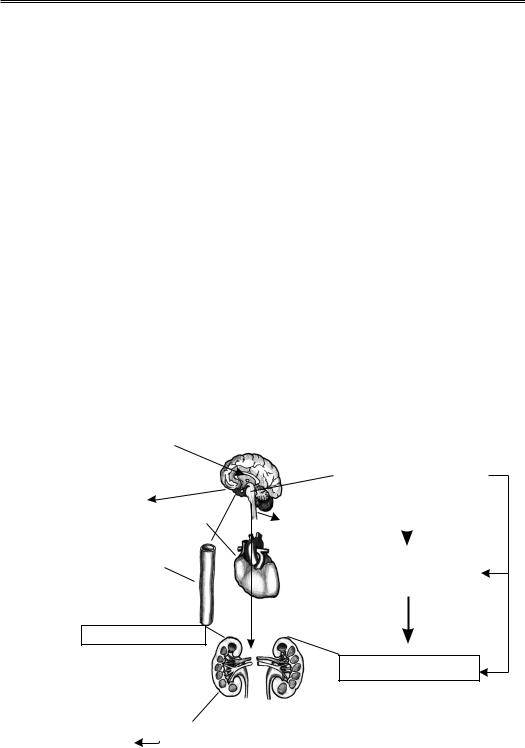

Долговременный этап адаптации развивается постепенно в процессе длительного, хронического воздействия на организм нагрузок или факторов среды. Повышение интенсивности функционирования структур является первым шагом, запускающим долговременную адаптацию. В основе долговременной адаптации лежит образование новых структур (например, увеличение количества клеток) или увеличение размеров уже имеющихся структур. Эти новые структуры могут в дальнейшем обеспечить выполнение возросших задач. Так, например, адаптация мышечной системы к повышенным нагрузкам выражается в увеличении мышечной массы. Новые структуры формируются по следующей схеме. Усиление работы органа (сердца, скелетных мышц, легких и т.д.) мобилизует синтез нуклеиновых кислот и белков в работающих клетках благодаря экспрессии гена, ответственного за синтез того или иного конкретного белка. Это приводит к наработке РНК или увеличению скорости

еетранскрипции на структурных генах ДНК. Увеличение количества информационной РНК вызывает рост количества рибосом, в которых и происходит синтез белковых молекул. В результате масса работающей структуры нарастает и увеличиваются

еефункциональные возможности. Возникшие новые структуры называются системным структурным следом (ССС) (рис. 5.5).

Процесс адаптации связан с формированием общего адаптационного синдрома (ОАС), описанного канадским физиологом Г. Селье. «Общий адаптационный синдром — это комплекс реакций, возникающий в целостном организме под действием различных повреждающих факторов и обеспечивающий приспособление организма к данным условиям» (Г. Селье. «Синдром, вызываемый разными повреждающими агентами», 1936). Общий адаптационный синдром — неспецифическая реакция организма на самые разнообразные сильнодействующие факторы, в том числе и на факторы среды. Интенсивность ОАС зависит от силы действующего фактора. Общий адаптационный сидром нередко обозначают как стресс-реакцию. Стресс (англ. stress — напряжение) У. Кэннон (1927) определил как физиологические реакции, возникающие в организме человека и животных под действием стимула, несущего угрозу, — стрессора. Стрессоры могут быть разной природы: физические, химиче-

Долговременная адаптация

Срочная

адаптация

Факторы |

|

Нарушения |

|

|

центры |

|

|

Усиление |

|

Связь |

|

|

|

|

среды |

|

гомеостаза |

|

|

|

|

функцио- |

|

|

|

ССС |

|||

|

|

|

|

|

|

|

Г |

Ф |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

нирования |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

системы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 5.5. Этапы формирования срочной и долговременной адаптации (по Ф. З. Меерсону):

CCC — системный структурный след; Г Ф — генетический аппарат – функция

112

5.3. Адаптация организма к среде обитания. Адаптация и стресс

ские, биологические, психические; однако реакция организма, независимо от этого, протекает по одному сценарию.

Проявления стресса (триада Селье) заключаются в следующем: 1) увеличение массы надпочечников; 2) инволюция (обратное развитие) вилочковой железы (тимуса) и лимфатических узлов; 3) появление кровоточащих язв в желудке и двенадцатиперстной кишке.

Общий адаптационный синдром в своем развитии проходит ряд стадий. Первая из них — реакция тревоги (alarm reaction); вторая — стадия резистентности (устойчивости); третья — стадия восстановления (если раздражитель прекращает свое действие) или истощения (если стрессор значительной силы или действует в течение продолжительного времени), после которой организм, как правило, погибает.

Во время стресса в качестве наиболее ранней реакции происходит активация симпатической нервной системы (системы стресса), которая вызывает усиление деятельности сердца, повышение кровяного давления, повышение обмена веществ во всех органах и системах, т.е. адаптационно-трофический эффект (по Л. А. Орбели); стимуляцию выброса в кровь из мозговой зоны надпочечников катехоламинов, к которым относятся такие гормоны, как адреналин и норадреналин (рис. 5.6). Под влиянием катехоламинов идет распад гликогена в печени и в крови повышается концентрация глюкозы. Кроме того, адреналин является сильным липолитическим фактором, стимулирующим распад жира с образованием свободных жирных кислот и энергии. Основной же эффект катехоламинов состоит в мобилизации энергетических и структурных резервов организма, что обеспечивает активацию нервной (психической) и мышечной деятельности. Параллельно активируется гипоталамо-

|

|

|

|

Стрессор |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Гипоталамус |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Кортиколиберин |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Щитовидная железа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Т3, Т4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

СТГ |

|

|||

|

|

Аденогипофиз |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Спинной мозг |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Кортикотропин |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Т5-Т9 сегменты |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Кора надпочечников

Кортизол

АДРЕНАЛИН, |

|

Мозговое вещество |

Норадреналин |

|

надпочечников |

|

|

|

|

|

|

Рис. 5.6. Механизм формирования стресса (общего адаптационного синдрома — ОАС)

113