- •2. Клеточная теория. Современное состояние клеточной теории.

- •6. Строение и функции оболочки животной эукариотической клетки.

- •7. Трансмембранный транспорт веществ в клетке.

- •8. Цитоплазма: основное вещество, цитоскелет, органеллы.

- •2. Наследственный аппарат клеток. Химическая и структурная организация хромосом.

- •6. Наследственный аппарат клеток человека. Кариотип человека, характеристика кариотипа в норме.

- •Механизмы регуляции митотической активности.

- •Половой диморфизм: генетический, морфофизиологический, эндокринный и поведенческий аспекты.

- •Партеногенез.

- •Общая характеристика половых клеток, или гамет.

- •7. Закон расщепления. Доминантность и рецессивность.

- •8. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание.

- •3 Части семян жёлтых морщинистых, 3 части семян – зелёных гладких и I часть семян – зелёных морщинистых.

- •Контролируемых генами х- и у-хромосом человека.

- •Линейное расположение генов в хромосомах. Генетические и цитологические карты хромосом.

- •Неаллельных генов в детерминации признаков.

- •Множественные аллели. Наследование групп крови по системе аво.

- •Комплементарность. Эффект положения.

- •Полимерия. Полигенное наследование как механизм наследования количественных признаков.

- •Количественная и качественная специфика проявления генов в признаках: пенетрантность, экспрессивность, поле действия гена, плейотропия, генокопии.

- •Общая характеристика генотипа человека.

- •Перенос биологической информации на белок (трансляция). Структура, виды и роль рнк.

- •Гипотеза «один ген – один фермент», ее современная трактовка..

- •5. Регуляция экспрессии генов у прокариот и эукариот.

- •Генные мутации. Понятие о генных болезнях.

- •Антимутационные барьеры организма.

- •Репарация генетического материала. .

- •Генные болезни, механизмы их развития, наследования, частота возникновения.

- •1. Структурные мутации хромосом (хромосомные аберрации).

- •Дупликации, инверсии, кольцевые хром-мы. Механизм возникновения. Фенотипическое проявление.

- •Транслокации, их сущность. Реципрокные транслокации, их характеристика и медицинское значение. Робертсоновские транслокации и их роль в наследственной патологии.

- •Радиационные мутации. Генетическая опасность загрязнения окружающей среды.

- •Мутагенез и канцерогенез.

- •Анеуплоидия.

- •Сущность мутаций числа хромосом, причины и механизмы возникновения.

- •4. Медико-генетическое консультирование.

- •5. Пренатальная диагностика:

- •2 Стадия – активации гамет, наступает после их контакта. Активация сперматозоида называется акросомная реакция. Активация яйцеклетки – кортикальная реакция.

- •Общая характеристика гаструляции. Особенности гаструляции у амфибий и птиц. Гаструляция у высших (плацентарных) млекопитающих.

- •Роль наследственности и среды в эмбриональном развитии.

- •Морфогенез (формообразование), его основные процессы:

- •5. Интеграция в развитии, целостность онтогенеза. Роль гормонов в координации процессов развития.

- •Биологические аспекты старения и смерти.

- •Генетический контроль роста. Роль нервной и эндокринной системы в регуляции процессов роста.

- •Старение как продолжение развития. Программные теории старения.

- •Процессы, ведущие к старению на разных уровнях организации.

- •3. Репаративная регенерация как процесс вторичного развития, ее биологическая сущность.

- •4. Характерные признаки репаративной регенерации, атипичная регенерация.

- •5. Масштаб регенерации, его границы у разных видов животных.

- •6. Способы репаративной регенерации: эпиморфоз и морфоллаксис.

- •7. Регенерация органов и тканей у высокоорганизованных животных, человека.

- •8. Регенерационная гипертрофия: молекулярные, клеточные и системные механизмы.

- •9. Эволюция регенерационной способности.

- •10. Источники регенерационного материала при разных способах восстановления.

- •13. Регенерация патологически измененных органов.

- •Организм как открытая саморегулирующая система. Общие (кибернетические) закономерности гомеостаза живых систем.

- •4. Клеточные механизмы гомеостаза.

- •5. Системные механизмы гомеостаза:

- •1. Популяционная структура человечества. Демографические и генетические характеристики популяции людей. Демы, изоляты.

- •2. Дрейф генов и особенности генофондов изолятов.

- •3. Влияние мутационного процесса, миграции, изоляции, популяционных волн на генетическую конституцию людей.

- •4. Специфика действия естественного отбора в человеческих популяциях. Отбор против гетерозигот и гомозигот.

- •5. Отбор и контротбор..

- •6. Генетический полиморфизм человечества.

- •И кровеносной систем хордовых.

- •Главные эволюционные характеристики органов и функций:

- •2. Главные принципы эволюции органов и функций:

- •Филогенез органов дыхания хордовых

- •3. Филогенез органов кровообращения у хордовых:

- •И выделительной системы хордовых.

- •Филогенез пищеварительной системы хордовых:

- •2. Филогенез выделительной системы хордовых:

- •Определение и структура экологии.

- •Среда как экологическое понятие. Факторы среды.. Понятие экологической валентности.

- •Понятие экосистемы, биогеоценоза, антропобиогеоценоза.

- •Изменение биоценозов во времени. Экологические сукцессии.

- •Биосфера как естественноисторическая система. Современные концепции биосферы. .

- •Живое вещество: количественная и качественная характеристика. Роль в природе планеты.

- •Функции биосферы в развитии природы Земли.

- •Круговорот химических элементов как главная функция биосферы.

- •Эволюция биосферы.

- •Возрастающее влияние человека на биосферу. Экологические последствия.

- •Возникновение и развитие ноосферы.

- •Предмет и задачи экологии человека.

- •Общая характеристика среды обитания людей.

- •3. Понятие адаптивного типа.

- •4. Человек как творческий экологический фактор. Антропогенные экосистемы.

- •12 Видов европейских бабочек, а некоторые виды других насекомых перешли к питанию лепестками ее цветков и семенами будлеи.

- •5. Адаптация человека к среде обитания: биологические и социальные аспекты.

- •6. Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования.

-

Дупликации, инверсии, кольцевые хром-мы. Механизм возникновения. Фенотипическое проявление.

Дупликация – удвоение какого-то участка хромосомы (этот участок может повторяться многократно). Дупликации могут быть прямыми и обратными.

При данных мутациях увеличивается доза генов в генотипе, и в гомозиготном состоянии эти мутации летальны. В гетерозиготном состоянии они проявляются множественными пороками развития. Однако эти мутации могли играть определенную роль в ходе эволюции. Таким образом могли возникнуть семейства генов гемоглобина.

Возможно, многократно повторяющиеся последовательности нуклеотидов ДНК появились в результате дупликаций.

Выявление дупликаций:

-

дифференциальное окрашивание.

-

фигура петли в профазу мейоза 1. Петля возникает на мутировавшей хромосоме.

Инверсия – отрыв участка хромосомы, поворот его на 180° и присоединение на старое место. При инверсиях доза генов не меняется, но изменяется порядок расположения генов в хромосоме, т.е. изменяется группа сцепления. Концевых инверсий не бывает.

В гомозиготном состоянии инверсии летальны, в гетерозиготном состоянии они проявляются множественными пороками развития.

Выявление инверсий:

-

дифференциальное окрашивание.

-

фигура в виде двух противоположно расположенных петель в профазу мейоза 1.

Инверсии бывают 2 видов:

-

парацентрическая инверсия, которая не затрагивает центромеру, т.к. разрывы происходят в пределах одного плеча хромосомы

-

перицентрическая инверсия, которая затрагивает центромеру, т.к. разрывы происходят по обе стороны от центромеры.

При перицентрической инверсии может изменяться конфигурация хромосомы (если концы поворачиваемых участков не симметричны). А это делает невозможным в последующем конъюгацию.

Фенотипическое проявление инверсий наиболее мягкое по сравнению с другими хромосомными абберациями. Если рецессивные гомозиготы погибают, то у гетерозигот чаще всего наблюдается бесплодие.

Кольцевые хромосомы. В норме в кариотипе человека кольцевых хромосом нет. Они могут появляться при действии на организм мутагенных факторов, особенно радиоактивного облучения.

При этом в хромосоме происходит 2 разрыва, и образовавшийся участок замыкается в кольцо. Если кольцевая хромосома содержит центромеру, то образуется – центрическое кольцо. Если центромеры нет, то образуется – ацентрическое кольцо, оно разрушается ферментами и не наследуется.

Выявляются кольцевые хромосомы при кариотипировании.

В гомозиготном состоянии эти мутации летальны, а в гетерозиготном состоянии фенотипически проявляются, как делеции.

Кольцевые хромосомы являются маркерами радиоактивного облучения. Чем больше доза радиоактивного облучения, тем больше кольцевых хромосом, и тем хуже прогноз.

-

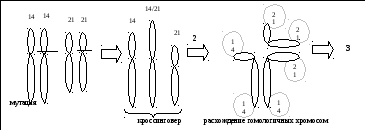

Транслокации, их сущность. Реципрокные транслокации, их характеристика и медицинское значение. Робертсоновские транслокации и их роль в наследственной патологии.

Транслокация – это перемещение участка хромосомы. Бывают взаимные (реципрокные) и не взаимные (транспозиции) транслокации.

Реципрокные транслокации происходят в тех случаях, когда две негомологичные хромосомы обмениваются своими участками.

Особую группу транслокаций составляют робертсоновские транслокации (центрические слияния). Им подвергаются акроцентрические хромосомы – они теряют короткие плечи, а их длинные плечи соединяются.

Причина

4-5% случаев рождения ребёнка-дауника –

робертсоновские транслокации. При этом

происходит перемещение длинного плеча

21 хромосомы на одну из хромосом группы

D

(13, 14, 15, чаще вовлекается 14 хромосома).

Причина

4-5% случаев рождения ребёнка-дауника –

робертсоновские транслокации. При этом

происходит перемещение длинного плеча

21 хромосомы на одну из хромосом группы

D

(13, 14, 15, чаще вовлекается 14 хромосома).

Типы яйцеклеток сперматозоид зигота Последствия

14 + 14, 21 14,14,21 моносомия 21 (леталь)

14/21,21 + 14, 21 14/21,21,14,21 трисомия 21 (дауник)

21 + 14, 21 21,14,21, моносомия 14 (леталь)

14,14/21 + 14, 21 14,14/21,14,21 трисомия 14 (леталь)

14/21 + 14, 21 14/21,14,21 фенотипически здоров

Как видим, женщина с робертсоновской транслокацией может родить здорового ребенка.

Потеря коротких плеч не влияет ни на что, так как там находятся ядрышкообразующие зоны, а они есть и в других хромосомах.

У больного с транслокационной формой синдрома Дауна в клетках 46 хромосом. В яичнике после транслокации будет 45 хромосом. Однако при сбалансированной мутации у женщины будет 45 хромосом.

Выявление транслокаций:

-

дифференциальное окрашивание.

-

фигура креста в профазу мейоза 1.

-

Траспозиции. Мобильные генетические элементы. Механизмы перемещения по геному и значение.

Если транслокации не носят характера взаимности, то говорят о транспозиции.

Особую группу транспозонов составляют Мобильные Генетические Элементы (МГЭ), или прыгающие гены, которые обнаружены у всех организмов. У мушки дрозофилы они составляют 5% генома. У человека МГЭ объединяют в семейство ALU.

МГЭ состоят из 300- 400 нуклеотидов, повторяющихся в геноме у человека 300 тыс. раз.

На МГЭ концах находятся повторы нуклеотидов, состоящие при из 50-100 нуклеотидов. Повторы могут быть прямыми и обратными. Повторы нуклеотидов, по-видимому, влияют на перемещение МГЭ.

Выделяют два варианта перемещения МГЭ по геному.

1. с помощью процесса обратной транскрипции. Для этого необходим фермент обратная транскриптаза (ревертаза). Этот вариант протекает в несколько этапов:

-

на ДНК фермент РНК-полимераза (другое название – транскриптаза) синтезирует иРНК,

-

на иРНК фермент обратная транскриптаза синтезирует одну цепь ДНК,

-

фермент ДНК-полимераза обеспечивает синтез второй цепочки ДНК,

-

синтезированный фрагмент замыкается в кольцо,

-

кольцо ДНК встраивается в другую хромосому или в другое место этой же хромосомы.

2. с помощью фермента транспозазы, который вырезает МГЭ и переносит его в другую хромосому или в другое место этой же хромосомы

В ходе эволюции МГЭ играли положительную роль, т.к. они осуществляли перенос генетической информации от одних видов организмов к другим. Важную роль в этом играли ретровирусы, которые содержат в качестве наследственного материала РНК, а также содержат обратную транскриптазу.

МГЭ перемещаются по геному очень редко, одно перемещение на сотни тысяч событий в клетке (частота перемещений 1 х 10–5).

В каждом конкретном организме МГЭ положительной роли не играют, т.к. перемещаясь по геному, они изменяют работу генов, вызывают генные и хромосомные мутации.

-

Индуцированный мутагенез. Физические, химические и биологические мутагенные факторы.

Индуцированные мутации возникают при действии на организм мутагенных факторов, которые делятся на 3 группы:

-

Физические (УФЛ, рентгеновское и радиационное излучения, электромагнитные поля, высокие температуры).

Так ионизирующее излучение может действовать непосредственно на молекулы ДНК и РНК, вызывая в них повреждения (генные мутации). Косвенное воздействие этого

мутагена на наследственный аппарат клеток заключается в образовании генотоксических веществ (Н2О2, ОН-, О2-,).

-

Химические мутагенные факторы. Существует свыше 2 млн. химических веществ, способных вызывать мутации. Это соли тяжелых металлов, химические аналоги азотистых оснований (5-бромурацил), алкилирующие соединения (СН3, С2 Н5).

-

Биологические (вирусы, продукты жизнедеятельности паразитов, МГЭ).