- •Биология

- •В двух книгах

- •В.Н. Ярыгин, в.И. Васильева, и.Н. Волков, в.В. Синелыцикова

- •Предисловие

- •Введение

- •Раздел I

- •1.2. Стратегия жизни. Приспособление, прогресс, энергетическое и информационное обеспечение

- •1.3. Свойства жизни

- •1.4. Происхождение жизни

- •1.5. Происхождение эукариотической клетки

- •1.6. Возникновение многоклеточности

- •1.7. Иерархическая система. Уровни организации жизни

- •1.8. Проявление главных свойств жизни на разных уровнях ее организации

- •1.9. Особенности проявления биологических закономерностей у людей. Биосоциальная природа человека

- •Раздел II

- •Клеточный и молекулярно-генетический уровни организации жизни — основа жизнедеятельности организмов

- •Глава 2

- •Клетка — элементарная единица живого

- •2.1. Клеточная теория

- •2.2. Типы клеточной организации

- •2.3. Структурно-функциональная организация эукариотической клетки

- •2.3.1. Принцип компартментации. Биологическая мембрана

- •2.3.2. Строение типичной клетки многоклеточного организма

- •2.3.3. Поток информации

- •2.3.4. Внутриклеточный поток энергии

- •2.3.5. Внутриклеточный поток веществ

- •2.3.6. Другие внутриклеточные механизмы общего значения

- •2.3.7. Клетка как целостная структура. Коллоидная система протоплазмы

- •2.4. Закономерности существования клетки во времени

- •2.4.1. Жизненный цикл клетки

- •2.4.2. Изменения клетки в митотическом цикле

- •Глава 3 структурно-функциональная организация генетического материала

- •3.1. Наследственность и изменчивость — фундаментальные свойства живого

- •3.2. История формирования представлений об организации материального субстрата наследственности и изменчивости

- •3.3. Общие свойства генетического материала и уровни организации генетического аппарата

- •3.4. Генный уровень организации генетического аппарата

- •3.4.1. Химическая организация гена

- •3.4.1.1. Структура днк. Модель Дж. Уотсона и ф. Крика

- •3.4.1.2. Способ записи генетической информации в молекуле днк. Биологический код и его свойства

- •3.4.2 Свойства днк как вещества наследственности и изменчивости

- •3.4.2.1. Самовоспроизведение наследственного материала. Репликация днк

- •3.4.2.2. Механизмы сохранения нуклеогидной последовательности днк. Химическая стабильность. Репликация. Репарация

- •3.4.2.3. Изменения нуклеотидных последовательностей днк. Генные мутации

- •3.4.2.4. Элементарные единицы изменчивости генетического материала. Мутон. Рекон.

- •3.4.2.5. Функциональная классификация генных мутаций

- •3.4.2.6. Механизмы, снижающие неблагоприятный эффект генных мутаций

- •3.4.3. Использование генетической информации в процессах жизнедеятельности

- •3.4.3.1. Роль рнк в реализации наследственной информации

- •3.4.3.2. Особенности организации и экспрессии генетической информации у про- и эукариот

- •3.4.4. Функциональная характеристика гена

- •3.4.5. Биологическое значение генного уровня организации наследственного материала

- •3.5. Хромосомный уровень организации генетического материала

- •3.5.1. Некоторые положения хромосомной теории наследственности

- •3.5.2. Физико-химическая организация хромосом эукариотической клетки

- •3.5.2.1. Химический состав хромосом

- •3.5.2.2. Структурная организация хроматина

- •3.5.2.3. Морфология хромосом

- •3.5.2.4. Особенности пространственной организации генетического материала в прокариотической клетке

- •3.5.3. Проявление основных свойств материала наследственности и изменчивости на хромосомном уровне его организации

- •3.5.3.1. Самовоспроизведение хромосом в митотическом цикле клеток

- •3.5.3.2. Распределение материала материнских хромосом между дочерними клетками в митозе

- •3.5.3.3. Изменения структурной организации хромосом. Хромосомные мутации

- •3.5.4. Значение хромосомной организации в функционировании и наследовании генетического аппарата

- •3.5.5. Биологическое значение хромосомного уровня организации наследственного материала

- •3.6. Геномный уровень организации наследственного материала

- •3.6.1. Геном. Генотип. Кариотип

- •3.6.2. Проявление свойств наследственного материала на геномном уровне его организации

- •3.6.2.1. Самовоспроизведение и поддержание постоянства кариотипа в ряду поколений клеток

- •3.6.2.2. Механизмы поддержания постоянства кариотипа в ряду поколений организмов

- •3.6.2.3. Рекомбинация наследственного материала в генотипе. Комбинативная изменчивость

- •3.6.2.4. Изменения геномной организации наследственного материала. Геномные мутации

- •3.6.3. Особенности организации наследственного материала

- •3.6.4. Эволюция генома

- •3.6.4.1. Геном предполагаемого общего предка про- и эукариот

- •3.6.4.2. Эволюция прокариотического генома

- •3.6.4.3. Эволюция эукариотического генома

- •3.6.4.4. Подвижные генетические элементы

- •3.6.4.5. Роль горизонтального переноса генетического материала в эволюции генома

- •3.6.5. Характеристика генотипа как сбалансированной по дозам системы взаимодействующих генов

- •3.6.5.1. Значение сохранения дозового баланса генов в генотипе для формирования нормального фенотипа

- •3.6.5.2. Взаимодействия между генами в генотипе

- •3.6.6. Регуляция экспрессии генов на геномном уровне организации наследственного материала

- •3.6.6.1. Общие принципы генетического контроля экспрессии генов

- •3.6.6.2. Роль негенетических факторов в регуляции генной активности

- •3.6.6.3. Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •3.6.6.4. Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •3.6.7. Биологическое значение геномного уровня организации наследственного материала

- •Глава 4

- •Клеточные

- •И молекулярно-генетические механизмы обеспечения свойств наследственности

- •И изменчивости у человека

- •4.1. Молекулярно-генетические механизмы наследственности и изменчивости у человека

- •4.2. Клеточные механизмы обеспечения наследственности и изменчивости у человека

- •4.2.1. Соматические мутации

- •4.2.2. Генеративные мутации

- •Раздел III онтогенетический уровень организации живого

- •Глава 5 размножение

- •5.1. Способы и формы размножения

- •5.2. Половое размножение

- •5.2.1. Чередование поколений с бесполым и половым размножением

- •5.3. Половые клетки

- •5.3.1. Гаметогенез

- •5.3.2. Мейоз

- •5.4. Чередование гаплоидной и диплоидной фаз жизненного цикла

- •5.5. Пути приобретения организмами биологической информации

- •Глава 6

- •6.1.1. Модификационная изменчивость

- •6.1.2. Роль наследственных и средовых факторов в определении половой принадлежности организма

- •6.1.2.1. Доказательства генетического определения признаков пола

- •6.1.2.2. Доказательства роли факторов среды в развитии признаков пола

- •6.2. Реализация наследственной информации в индивидуальном развитии. Мультигенные семейства

- •6.3. Типы и варианты наследования признаков

- •6.3.1. Закономерности наследования признаков, контролируемых ядерными генами

- •6.3.1.1. Моногенное наследование признаков. Аутосомное и сцепленное с полом наследование

- •При моногенном наследовании

- •6.3.1.2. Одновременное наследование нескольких признаков. Независимое и сцепленное наследование

- •6.3.1.3. Наследование признаков, обусловленных взаимодействием неаллельных генов

- •6.3.2. Закономерности наследования внеядерных генов. Цитоплазматическое наследование

- •6.4. Роль наследственности и среды

- •В формировании нормального

- •И патологически измененного

- •Фенотипа человека

- •6.4.1. Наследственные болезни человека

- •6.4.1.1. Хромосомные болезни

- •6.4.1.2. Генные (или менделевские) болезни

- •6.4.1.3. Мультифакториальные заболевания, или болезни с наследственным предрасположением

- •6.4.1.4. Болезни с нетрадиционным типом наследования

- •Связанные с экспансией тринуклеотидных повторов

- •6.4.2. Особенности человека как объекта генетических исследований

- •6.4.3. Методы изучения генетики человека

- •6.4.3.1. Генеалогический метод

- •6.4.3.2. Близнецовый метод

- •6.4.3.3. Популяционно-статистический метод

- •6.4.3.4. Методы дерматоглифики и пальмоскопии

- •6.4.3.5. Методы генетики соматических клеток

- •6.4.3.6. Цитогенетичвский метод

- •6.4.3.7. Биохимический метод

- •6.4.3.8. Методы изучения днк в генетических исследованиях

- •6.4.4. Пренатальная диагностика наследственных заболеваний

- •6.4.5. Медико-генетическое консультирование

- •Глава 7 периодизация онтогенеза

- •7.1. Этапы. Периоды и стадии онтогенеза

- •7.2. Видоизменения периодов онтогенеза, имеющие экологическое и эволюционное значение

- •7.3. Морфофизиологические и эволюционные особенности яиц хордовых

- •7.4. Оплодотворение и партеногенез

- •7.5. Эмбриональное развитие

- •7.5.1. Дробление

- •7.5.2. Гаструляция

- •7.5.3. Образование органов и тканей

- •7.5.4. Провизорные органы зародышей позвоночных

- •7.6. Эмбриональное развитие млекопитающих и человека

- •7.6.1. Периодизация и раннее эмбриональное развитие

- •7.6.2. Примеры органогенезов человека, отражающих эволюцию вида

- •Глава 8 закономерности индивидуального развития организмов

- •8.1. Основные концепции

- •В биологии индивидуального развития

- •8.2. Механизмы онтогенеза

- •8.2.1. Деление клеток

- •8.2.2. Миграция клеток

- •8.2.3. Сортировка клеток

- •8.2.4. Гибель клеток

- •8.2.5. Дифференцировка клеток

- •8.2.6. Эмбриональная индукция

- •8.2.7. Генетический контроль развития

- •8.3. Целостность онтогенеза

- •8.3.1. Детерминация

- •8.3.2. Эмбриональная регуляция

- •8.3.3. Морфогенез

- •8.3.4. Рост

- •8.3.5. Интегрированность онтогенеза

- •8.4. Регенерация

- •8.5. Старость и старение. Смерть как биологическое явление

- •8.5.1. Изменение органов и систем органов в процессе старения

- •8.5.2. Проявление старения на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях

- •8.6. Зависимость проявления старения от генотипа, условий и образа жизни

- •8.6.1. Генетика старения

- •У различных видов млекопитающих животных

- •8.6.2. Влияние на процесс старения условий жизни

- •8.6.3. Влияние на процесс старения образа жизни

- •8.6.4. Влияние на процесс старения эндоэкологической ситуации

- •8.7. Гипотезы, объясняющие механизмы старения

- •8.8. Введение в биологию продолжительности жизни людей

- •8.8.1. Статистический метод изучения закономерностей продолжительности жизни

- •8.8.2. Вклад социальной и биологической компонент в общую смертность в историческом времени и в разных популяциях

- •Глава 9 роль нарушений механизмов онтогенеза в патологии человека

- •9.1. Критические периоды

- •В онтогенезе человека

- •9.2. Классификация врожденных пороков развития

- •9.3. Значение нарушения механизмов онтогенеза в формировании пороков развития

- •Рекомендуемая литература

- •Раздел I 4

- •Глава 1 4

- •Раздел II 19

- •Глава 2 19

- •Глава 3 33

- •Глава 4 110

- •Раздел III 121

- •Глава 5 122

- •Глава 6 134

- •Глава 7 175

- •Глава 8 209

- •Глава 9 260

7.5. Эмбриональное развитие

7.5.1. Дробление

Сущность стадии дробления.Дробление —это ряд последовательных митотических делений зиготы и далее бластомеров, заканчивающихся образованием многоклеточного зародыша —бластулы.Первое деление дробления начинается после объединения наследственного материала пронуклеусов и образования общей метафазной пластинки. Возникающие при дроблении клетки называютбластомерами(от греч.бласте—росток, зачаток). Особенностью митотических делений дробления является то, что с каждым делением клетки становятся все мельче и мельче, пока не достигнут обычного для соматических клеток соотношения объемов ядра и цитоплазмы. У морского ежа, например, для этого требуется шесть делений и зародыш состоит из 64клеток. Между очередными делениями не происходит роста клеток, но обязательно синтезируется ДНК.

Все предшественники ДНК и необходимые ферменты накоплены в процессе овогенеза. В результате митотические циклы укорочены и деления следуют друг за другом значительно быстрее, чем в обычных соматических клетках. Сначала бластомеры прилегают друг к другу, образуя скопление клеток, называемое морулой.Затем между клетками образуется полость —бластоцель,заполненная жидкостью. Клетки оттесняются к периферии, образуя стенку бластулы —бластодерму. Общий размер зародыша к концу дробления на стадии бластулы не превышает размера зиготы.

Главным результатом периода дробления является превращение зиготы в многоклеточный односменный зародыш.

Морфология дробления.Как правило, бластомеры располагаются в строгом порядке друг относительно друга и полярной оси яйца. Порядок, или способ, дробления зависит от количества, плотности и характера распределения желтка в яйце. По правилам Сакса —Гертвига клеточное ядро стремится расположиться в центре свободной от желтка цитоплазмы, а веретено клеточного деления —в направлении наибольшей протяженности этой зоны.

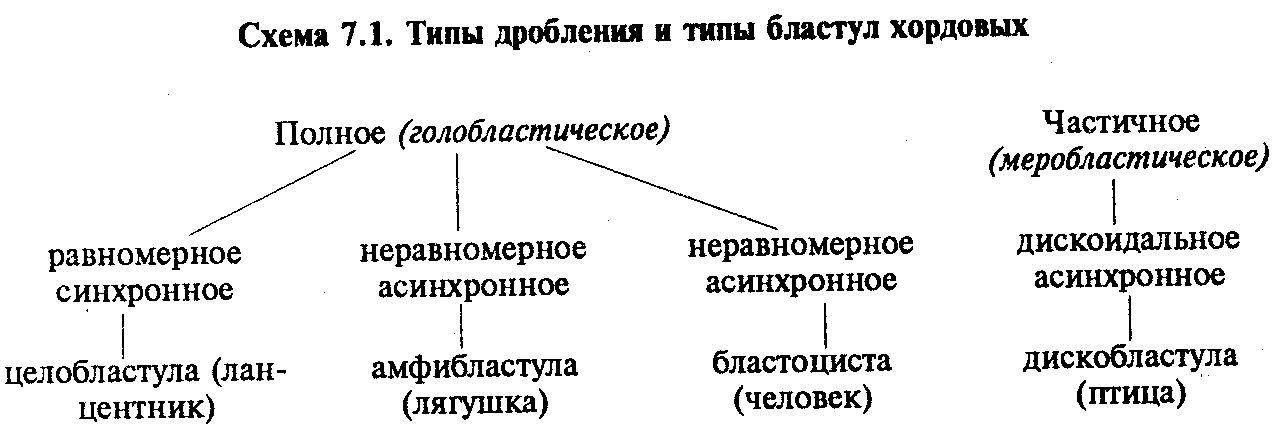

В олиго- и мезолецитальных яйцах дробление полное,илиголобластическое.Такой тип дробления встречается у миног, некоторых рыб, всех амфибий, а также у сумчатых и плацентарных млекопитающих. При полном дроблении плоскость первого деления соответствует плоскости двусторонней симметрии. Плоскость второго деления проходит перпендикулярно плоскости первого. Обе борозды первых двух делений меридианные, т.е. начинаются на анимальном полюсе и распространяются к вегетативному полюсу. Яйцевая клетка оказывается разделенной на четыре более или менее равных по размеру бластомера. Плоскость третьего деления проходит перпендикулярно первым двум в широтном направлении. После этого в мезолецитальных яйцах на стадии восьми бластомеров проявляется неравномерность дробления. На анимальном полюсе четыре более мелких бластомера —микромеры,на вегетативном — четыре более крупных —макромеры.Затем деление опять идет в меридианных плоскостях, а потом опять в широтных.

В полилецитальных яйцеклетках костистых рыб, пресмыкающихся, птиц, а также однопроходных млекопитающих дробление частичное,илимероб-ластическое,т.е. охватывает только свободную от желтка цитоплазму. Она располагается в виде тонкого диска на анимальном полюсе, поэтому такой тип дробления называютдискоидальным.

При характеристике типа дробления учитывают также взаимное расположение и скорость деления бластомеров. Если бластомеры располагаются рядами друг над другом по радиусам, дробление называют радиальным. Оно типично для хордовых и иглокожих. В природе встречаются и другие варианты пространственного расположения бластомеров при дроблении, что определяет такие его типы, как спиральное у моллюсков, билатеральное у аскариды, анархичное у медузы.

Замечена зависимость между распределением желтка и степенью синхронности деления анимальных и вегетативных бластомеров. В олиголецитальных яйцах иглокожих дробление почти синхронное, в мезолецитальных яйцевых клетках синхронность нарушена после третьего деления, так как вегетативные бластомеры из-за большого количества желтка делятся медленнее. У форм с частичным дроблением деления с самого начала асинхронны и бластомеры, занимающие центральное положение, делятся быстрее.

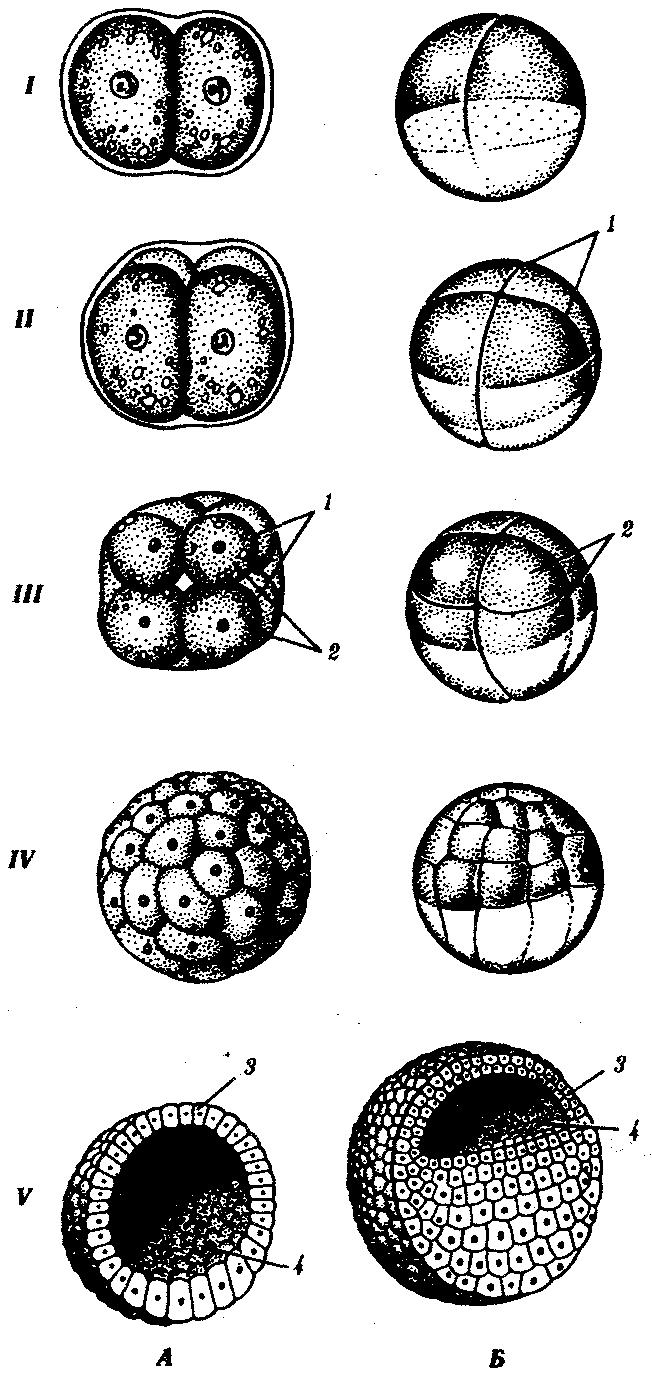

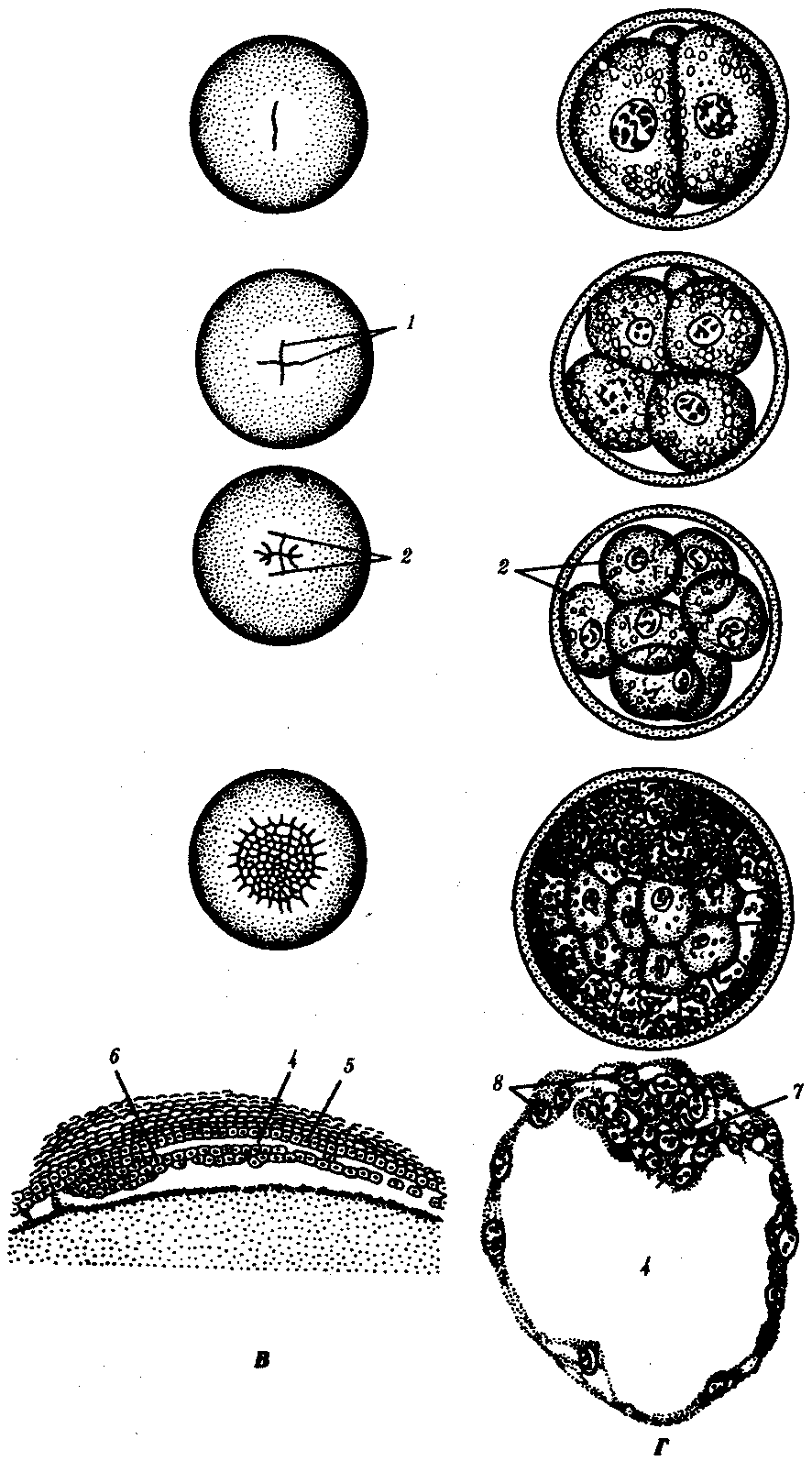

Рис. 7.2.Дробление у хордовых животных с разным типом яйцеклетки.

А — ланцетник;Б — лягушка;В — птица;Г — млекопитающее:

I—два бластомера,II—четыре бластомера,III—восемь бластомеров,IV—морула,V—бластула;

1—борозды дробления, 2—бластомеры, 3— бластодерма, 4—бластоиель, 5—эпибласт, 6— гипобласт, 7—эмбриобласт, 8—трофобласт; размеры зародышей на рисунке не отражают истинных соотношений размеров

Рис. 7.2.Продолжение

К концу дробления образуется бластула. Тип бластулы зависит от типа дробления, а значит, от типа яйцеклетки. Некоторые типы дробления и бластул представлены на рис. 7.2и схеме 7.1.Более подробное описание дробления у млекопитающих и человека см. разд.7.6.1.

Особенности молекулярно-генетических и биохимических процессов при дроблении.Как было отмечено выше, митотические циклы в периоде дробления сильно укорочены, особенно в самом начале.

Например, весь цикл деления в яйцах морского ежа длится 30—40мин при продолжительности S-фазывсего 15мин.gi- и 02-периоды практически отсутствуют, так как в цитоплазме яйцевой клетки создан необходимый запас всех веществ, и тем больший, чем она крупнее. Перед каждым делением происходит синтез ДНК и гистонов.

Скорость продвижения репликационной вилки по ДНК в ходе дробления обычная. Вместе с тем в ДНК бластомеров наблюдается больше точек инициации, чем в соматических клетках. Синтез ДНК идет во всех репликонах одновременно, синхронно. Поэтому время репликации ДНК в ядре совпадает с временем удвоения одного, притом укороченного, репликона. Показано, что при удалении из зиготы ядра дробление происходит и зародыш доходит в своем развитии почти до стадии бластулы. Дальнейшее развитие прекращается.

В начале дробления другие виды ядерной активности, например транскрипция, практически отсутствуют. В разных типах яиц транскрипция генов и синтез РНК начинаются на разных стадиях. В тех случаях, когда в цитоплазме много различных веществ, как, например, у земноводных, транскрипция активируется не сразу. Синтез РНК у них начинается на стадии ранней бластулы. Напротив, у млекопитающих синтез РНК уже начинается на стадии двух бластомеров.

В периоде дробления образуются РНК и белки, аналогичные синтезируемым в процессе овогенеза. В основном это гистоны, белки клеточных мембран и ферменты, необходимые для деления клеток. Названные белки используются сразу же наравне с белками, запасенными ранее в цитоплазме яйцеклеток. Наряду с этим в период дробления возможен синтез белков, которых не было ранее. В пользу этого свидетельствуют данные о наличии региональных различий в синтезе РНК и белков между бластомерами. Иногда эти РНК и белки начинают действовать на более поздних стадиях.

Важную роль в дроблении играет деление цитоплазмы —цитотомия.Она имеет особое морфогенетическое значение, так как определяет тип дробления. В процессе цитотомии сначала образуется перетяжка с помощью сократимого кольца из микрофиламентов. Сборка этого кольца проходит под непосредственным влиянием полюсов митотического веретена. После цитотомии бластомеры олиголецитальных яиц остаются связанными между собой лишь тоненькими мостиками. Именно в это время их легче всего разделить. Это происходит потому, что цитотомия ведет к уменьшению зоны контакта между клетками из-за ограниченной площади поверхности мембран

Сразу после цитотомии начинается синтез новых участков клеточной поверхности, зона контакта увеличивается и бластомеры начинают плотно соприкасаться. Борозды дробления проходят по границам между отдельными участками овоплазмы, отражающим явление овоплазматической сегрегации. Поэтому цитоплазма разных бластомеров различается по химическому составу.