- •Учебное пособие

- •Структура комплекса технических средств асутп энергоблока аэс

- •00.Уц.Та.Пс.651

- •Лист согласования

- •Содержание

- •Перечень сокращений

- •Общие сведения

- •Введение

- •1 Назначение и функции асутп энергоблока

- •1.1 Функции асутп

- •1.1.1 Информационные функции асутп

- •1.1.2 Управляющие функции асутп

- •1.1.3 Вспомогательные функции асу тп

- •1.2 Вопросы для самопроверки

- •2 Структурная схема асутп энергоблока

- •2.1 Состав асутп энергоблока

- •2.1.1 Компоненты асутп энергоблока аэс

- •2.1.1.1 Эксплуатационный персонал

- •2.1.1.2 Организационное обеспечение

- •2.1.1.3 Техническое обеспечение

- •2.1.1.4 Математическое обеспечение

- •2.1.1.5 Программное обеспечение

- •2.1.1.6 Информационное обеспечение

- •2.2 Аппаратный состав асутп энергоблока

- •2.3 Вопросы для самопроверки

- •3 Функции подсистем асутп энергоблока

- •3.1 Подсистема теплотехнического контроля

- •3.2 Система внутриреакторного контроля

- •3.3 Система управления и защиты реакторной установки

- •3.3.1 Система аварийной и предупредительной защит реактора

- •3.3.2 Система упз

- •3.3.3 Устройство ром-2

- •3.3.4 Регулятор арм-5с

- •3.3.5 Птк арм-ром-упз

- •3.3.6 Аппаратура контроля нейтронного потока

- •3.3.6.1 Акнп-3

- •3.3.6.2 Акнп-7

- •3.3.6.2 Акнп-и

- •3.3.6.3 Акнп-иф

- •3.3.7 Система группового и индивидуального управления органами регулирования суз

- •3.3.7.3 Сгиу-и

- •3.4 Управляющая вычислительная система

- •3.4.1 Управляющая вычислительная система «Комплекс Титан-2»

- •3.4.2 Птк Верхний уровень увс

- •3.5 Автоматизированная система управления турбоустановкой

- •3.5.1.Cистема управления турбоустановкой асут-1000м

- •3.5.2 Птк аср то

- •3.6 Система автоматического регулирования и дистанционного управления

- •3.6.1 Система автоматического регулирования

- •Усилитель

- •3.6.2 Система дистанционного управления

- •3.7 Унифицированный комплекс технических средств

- •3.8 Автоматизированная система контроля радиационной обстановки

- •3.8.1 Аппаратура акрб-03

- •3.8.2 Аппаратура асрк

- •3.9 Посты управления

- •3.9.1 Блочный щит управления

- •3.9.2 Резервный щит управления

- •3.9.3 Местные щиты управления

- •3.10 Вопросы для самопроверки

- •4 Электропитание асутп

- •4.1 Агрегаты бесперебойного питания

- •4.2 Электропитание потребителей асутп энергоблока

- •4.3 Вопросы для самопроверки

- •5 Классификация систем и элементов асутп аэс

- •5.1 Назначение систем и элементов асутп аэс

- •5.2 Классификация систем и элементов аэс

- •5.3 Функции систем безопасности в части асутп

- •5.4 Классы безопасности

- •5.5 Вопросы для самопроверки

- •6 Маркировка технических средств асутп

- •6.1 Маркировка элементов кип

- •6.2 Маркировка щитов и стендов

- •6.3 Маркировка стендов первичных измерительных преобразователей

- •6.4 Маркировка импульсных линий

- •6.5 Маркировка кабельных линий

- •6.6 Вопросы для самопроверки

- •7 Уровни управления асутп

- •7.1 Структурирование асутп

- •7.2 Уровни управления асутп

- •7.3 Организация обмена информацией в асутп

- •7.4 Вопросы для самопроверки

- •Заключение

- •Приложение а

- •Распределение оборудования асутп по энергоблокам оп заэс

- •Приложение б

- •Лист регистрации изменений

3.3 Система управления и защиты реакторной установки

Система управления и защиты реактора предназначена для управления реактором при его пуске, работе на мощности, плановом или аварийном останове реактора в следующих режимах:

пуск реактора из подкритического состояния;

вывод реактора на заданный уровень мощности;

работа реактора в энергетическом (рабочем) диапазоне;

регламентная или аварийная остановка реактора;

поддержание подкритического состояния реактора.

В состав СУЗ входят следующие подсистемы (системы):

система аварийной и предупредительной защиты, ускоренной предупредительной защиты, устройство разгрузки и ограничения мощности;

аппаратура контроля нейтронного потока;

автоматический регулятор мощности;

система группового и индивидуального управления органами регулирования, контроля положения органов регулирования, силового управления приводами СУЗ.

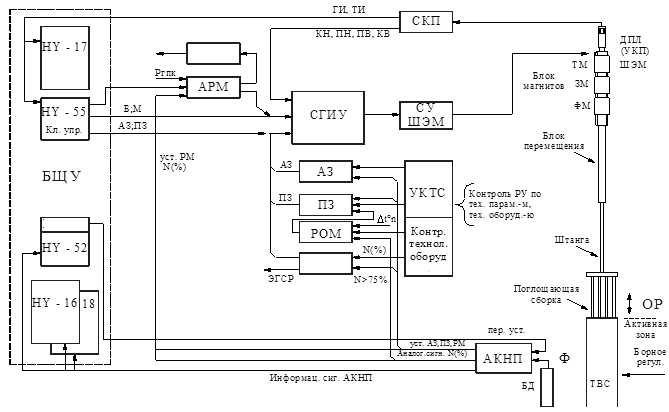

Функциональная схема системы управления и защиты реактора энергоблока ЗАЭС представлена на рисунке 4.

3.3.1 Система аварийной и предупредительной защит реактора

АЗ реактора предназначена для перевода РУ в подкритическое состояние, защиты активной зоны от недопустимых отклонений основных параметров реакторной установки, путем своевременного прекращения. Аварийная защита реактора это функция безопасности, которая обеспечивает быстрый перевод активной зоны реактора в подкритическое состояние и поддержание ее в этом состоянии.

Предупредительная защита реактора это функция безопасности, которая предотвращает срабатывание АЗ и обеспечивает полное или частичное снижение мощности реактора.

Система аварийной защиты включает в себя АЗ, ПЗ-1 и ПЗ-2.

Сигналы АЗ вызывают падение всех органов регулирования (путем отключения силового питания приводов) под действием собственного веса до крайнего нижнего положения. Время падения органов регулирования составляет от 1,5 с. до 4 с. Действие АЗ не прекращается независимо от того, снялась ли первопричина срабатывания или нет.

УПЗ

СРТ

СРТ

Р

Первопричинами срабатывания аварийной защиты реакторной установки являются следующие условия:

1) период разгона реактора (в любом из диапазонов измерения плотности нейтронного потока) - менее 10 с;

Примечание - Периодом реактора называется промежуток времени, за который нейтронная мощность реактора изменяется в е раз (е=2,71828...).

2) увеличение плотности нейтронного потока более заданного оператором значения (в любом из диапазонов измерения АКНП);

3) увеличение плотности потока нейтронов более 107% Nном;

4) уменьшение разности температуры насыщения теплоносителя первого контура и максимальной температуры в любой из горячих ниток ГЦТ менее 10 °С (ΔTS<10 °С);

5) снижение давления теплоносителя первого контура менее:

- 140 кгс/см2 при температуре в горячих нитках ГЦК более 260 °С;

- 148 кгс/см2 при температуре в горячих нитках ГЦК более 260 °С и NРУ>75 % NНОМ;

6) снижения перепада давления на любом из работающих ГЦН с 4 кгс/см2 до 2,5 кгс/см2 за время менее 5 с.;

7) увеличение разности температур насыщения теплоносителя первого контура и рабочего тела второго контура более 75 °С при давлении во втором контуре менее 50 кгс/см2;

8) увеличение давления в первом контуре более 180 кгс/см2;

9) увеличение давления в защитной локализующей оболочке реакторной установки более 0,3 кгс/см2;

10) отключение одного из двух работающих ГЦН при мощности реактора по показаниям АКНП NАКНП>5% NНОМ (выдержка времени – 1,4 с.);

11) отключение двух их четырех работающих ГЦН одновременно или последовательно в течение времени менее 70 с. при нейтронной мощности NРУ>75 % NНОМ (выдержка времени – 6 с.);

12) сейсмическое воздействие на уровне земли более 6 баллов;

13) снижение уровня в любом из парогенераторов при работающем ГЦН данной петли ГЦК менее 650 мм ниже номинального (выдержка времени – 5 с.);

Примечание - В связи с тем, что первичные измерительные преобразователи уровня в парогенераторах для первого и второго комплектов АЗ установлены в районе холодных и горячих коллекторов, соответственно, электрические значения уставок срабатывания защит выставлены с учетом различной плотности воды при разной температуре (для первого комплекта АЗ уставка больше, чем для второго).

14) повышение температуры теплоносителя в горячей нитке любой из петель ГЦК более чем на 8 °С по сравнению с номинальным значением;

15) снижение уровня теплоносителя в компенсаторе давления ниже 4600 мм (выдержка времени – 5 с.);

16) снижение частоты напряжения на трех из четырех секциях электропитания ГЦН менее 46 Гц;

17) увеличение давления в любом из парогенераторов при работающем ГЦН соответствующей петли ГЦК более 80 кгс/см2 (защита шунтируется через 50 с. после отключения соответствующего ГЦН);

18) исчезновение силового питания 220 В 50 Гц на двух вводах СУЗ (выдержка времени – 3 с.);

19) исчезновение надежного питания СУЗ 380/220 В 50 Гц на двух из трех вводах;

20) исчезновение электропитания =220 В на двух вводах любой из панелей аварийных команд (ПАК2);

21) ключ АЗ БЩУ или РЩУ.

Примечание – В защитах, срабатывающих при превышении контролируемого параметра, реализован алгоритм контроля исправности измерительных каналов аварийных сигналов. Для этих целей в измерительных каналах установлены дополнительные аналого-дискретные преобразователи («обрывные»), формирующие сигнал, приводящий к переводу в сработанное состояние информационный канал, при возникновении неисправности измерительного преобразователя или линий связи.

Сигналы ПЗ 1-го рода вызывают поочередное движение всех групп органов регулирования вниз, начиная с рабочей группы (в порядке уменьшения их номеров) с рабочей скоростью 20 мм/с. Движение органов регулирования прекращается при исчезновении сигнала, вызвавшего срабатывание предупредительной защиты.

Срабатывание ПЗ-1 инициируется при возникновении любого из следующих условий:

1) период разгона реактора в любом из диапазонов измерения уровня нейтронного потока менее 20 с.;

2) увеличение плотности потока нейтронов в любом из диапазонов её измерения выше заданной оператором уставки;

3) увеличение давления теплоносителя над активной зоной более 172 кгс/см2;

4) увеличение температуры теплоносителя в любой из горячих ниток ГЦК более чем на 3 °С от номинального значения;

5) увеличение давления в главном паровом коллекторе более 70 кгс/см2;

6) снижение частоты напряжения электропитания любого из ГЦН менее 49 Гц;

7) исчезновение электропитания =220 В на панели аварийных команд ПЗ (3ПАК2);

8) исчезновение надежного питания СУЗ 220 В 50 Гц на двух из трех вводов;

9) воздействие ключом ПЗ-1 с БЩУ.

Примечание – При выводе в «проверку» любого из комплектов аварийных защит происходит шунтирование защит ПЗ-1 по сигналам от АКНП выведенного из работы комплекта с сигнализацией на БЩУ «ПЗ-1 шунтировано».

Кроме того, через систему ПЗ-1 осуществляется разгрузка энергоблока от устройства РОМ при следующих условиях:

1) снижение частоты на трех из четырех секциях электропитания работающих ГЦН менее 49 Гц – разгрузка до N=90% Nдоп;

2) отключение одного из четырех работающих ГЦН – разгрузка до N=67% Nдоп;

3) отключение 2-х противоположных ГЦН из 4-х работающих – разгрузка до N=49% Nдоп;

4) отключение 2-х смежных ГЦН из четырех работающих – разгрузка до N=39% Nдоп;

5) отключение одного из двух работающих ТПН – разгрузка до N=49% Nдоп;

6) отключение последнего работающего ТПН - разгрузка до N=10% Nном;

7) отключение генератора от сети – разгрузка до N=39% Nном;

8) закрытие двух из четырех стопорных клапанов турбины - разгрузка до N=39% Nном.

Предупредительная защита 2-го рода запрещает движение органов регулирования вверх до исчезновения сигнала, вызвавшего ее срабатывание.

Условия работы защиты ПЗ-2:

1) повышение уровня плотности потока нейтронов в диапазоне источника (пусковом диапазоне) выше заданной уставки;

2) увеличение давления теплоносителя над активной зоной более 165 кгс/см2;

3) падение одного органа регулирования СУЗ;

4) незакрытое состояние арматуры ТК70S11 или TK70S14;

Примечание – При срабатывании защиты на панели БЩУ HY-18 срабатывает сигнализация «Работа ТК70S11, TK70S14 ПЗ-2». При закрытии вышеуказанных арматур сигнал ПЗ-2 снимается и сигнализация автоматически отключается.

5) температура теплоносителя первого контура на выходе из отдельной ТВС по показаниям СВРК более допустимой (на ЗАЭС не реализована);

6) тепловая мощность реактора по показаниям СВРК для данного количества работающих ГЦН более допустимого значения (на ЗАЭС не реализована);

7) запас до кризиса теплоотдачи на поверхности ТВЭЛ по показаниям СВРК менее допустимого значения (на ЗАЭС не реализована);

8) локальное энерговыделение по показаниям СВРК более допустимого значения (на ЗАЭС не реализована).

Система АЗ и ПЗ предусматривает:

сигнализацию первопричины АЗ (ПЗ) на БЩУ, ее фиксацию в УВС и на щите СУЗ;

сигнализацию и фиксацию в УВС последовательности появления сигналов;

сигнализацию неисправности щита СУЗ и панелей УКТС-СУЗ;

шунтирование входных сигналов АЗ (ПЗ) в зависимости от режимов работы РУ;

контроль исправности датчиков и кабельных связей для защит на превышение допустимого параметра.

Системой предусмотрено два независимых трехканальных комплекта АЗ и один трехканальный комплект ПЗ со своими первичными преобразователями и блоками питания.

УПЗ вызывает падение группы ОР СУЗ до крайнего нижнего положения под действием собственного веса и снижение уровня мощности реактора на величину от 30% до 40% номинальной мощности реакторной установки. Действие УПЗ формируется при мощности РУ более 75% Nном (при мощности реакторной установки менее 75% номинальной сигнал УПЗ шунтируется).

Устройство разгрузки и ограничения мощности предназначено для ограничения по максимуму тепловой и нейтронной мощности реакторной установки, на уровне, который устанавливается автоматически в зависимости от числа включенных ГЦН, ТПН, положения СРК, частоты питающей сети ГЦН, а также в зависимости от того состояния выключателя ВНВ-750.

Состав технических и программно-технических средств, на базе которых реализованы аварийная и предупредительная защиты на энергоблоках ЗАЭС, представлен в таблице 3 (первая половина 2009 года). В ходе работ по модернизации оборудования АСУТП энергоблоков ОП ЗАЭС на энергоблоках №1 и №3 установлены ПТК АЗ-ПЗ (ЗАО «Радий» г. Кировоград).

Таблица 3 – Состав технических средств АЗ и ПЗ на энергоблоках ОП ЗАЭС

|

Энергоблок |

АЗ |

ПЗ |

УПЗ, РОМ | |

|

I |

II | |||

|

1 |

ПТК «АЗ-ПЗ» (Радий) |

ПТК «АЗ-ПЗ» (Радий) |

- |

ПТК «АРМ-РОМ-УПЗ» (Радий) |

|

2 |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

|

3 |

ПТК «АЗ-ПЗ» (Радий) |

ПТК «АЗ-ПЗ» (Радий) |

- |

ВНИИЭМ |

|

4 |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

|

5 |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

|

6 |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

ВНИИЭМ |

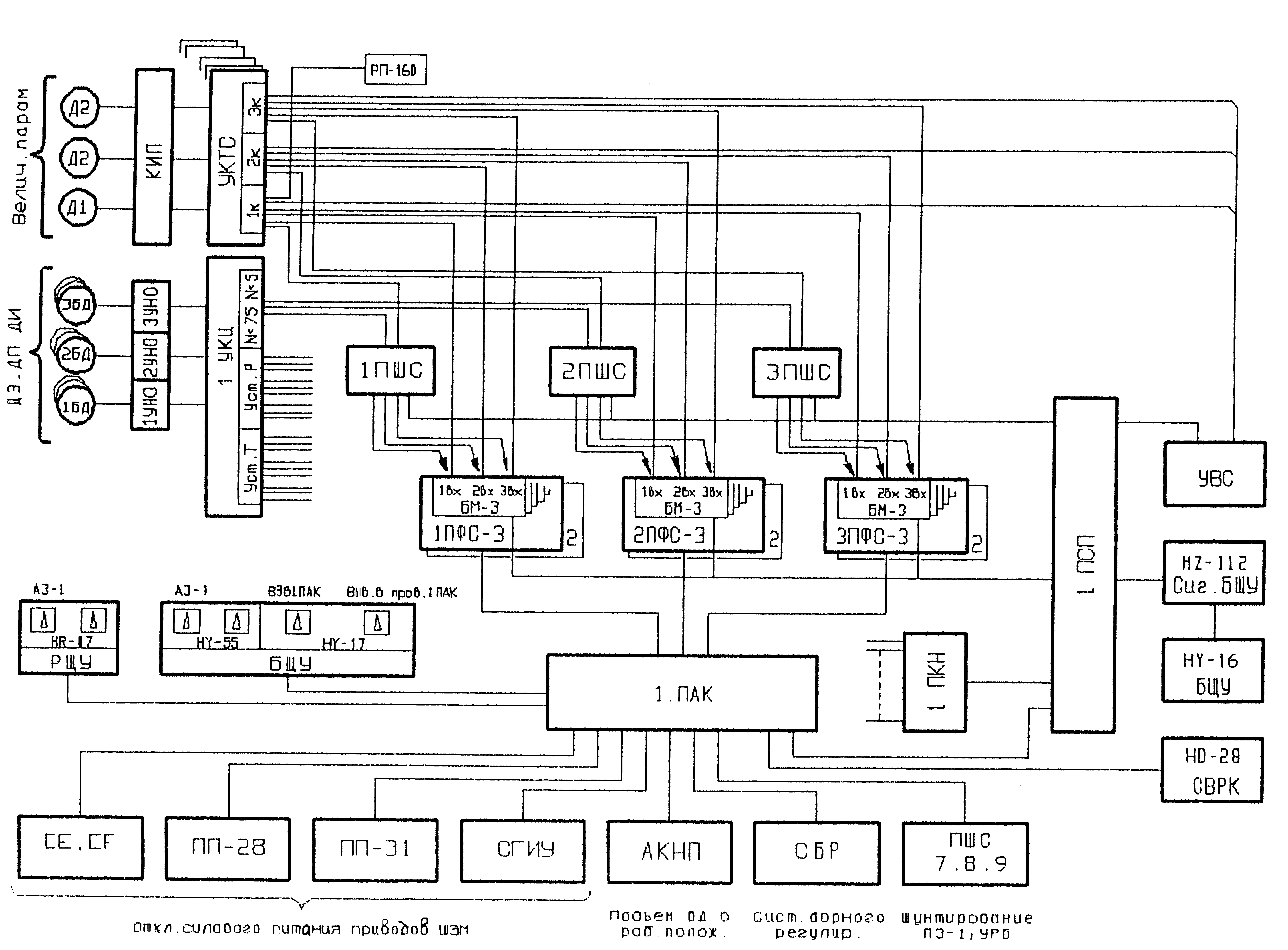

В состав оборудования систем АЗ и ПЗ производства ВНИИЭМ входят:

- базовые шкафы УКТС, предназначенные для приема аналоговых сигналов от первичных измерительных преобразователей и выдачи дискретных сигналов от АДП, при нарушении контролируемыми параметрами установленных пределов;

- панели формирования сигналов (ПФС2 и ПФС3), предназначенные для приема сигналов от измерительных преобразователей, их логической обработки, усиления и формирования сигналов аварийных и предупредительных защит. ПФС2 работает совместно с ПФС3 в системе АЗ. ПФС3 работает как в системе АЗ (совместно с ПФС2), так и в системе ПЗ;

- панель аварийных команд (ПАК2), предназначенная для формирования по сигналам из ПФС3 соответствующих команд в систему группового и индивидуального управления органами регулирования СУЗ, в систему электропитания СУЗ и другие системы;

- панель шунтирования сигналов (ПШС1), предназначенная для формирования сигналов, которыми шунтируются выходные сигналы панелей ПФС3;

- панель сигнализации первопричины срабатывания (ПСП2), предназначенная для формирования и фиксации сигналов срабатывания аварийной и предупредительной защиты;

- панель контроля неисправности (ПКН1), предназначенная для формирования обобщенного сигнала неисправности электрооборудования щита СУЗ.

Сигналы АЗ, ПЗ-1 и ПЗ-2 поступают в панели ПФС. Каждая панель ПФС представляет собой один канал АЗ(ПЗ) и формирует сигнал, обработанный по проектным алгоритмам, в панель ПАК2. Панель ПАК2 выдает сигналы:

- на падение органов регулирования СУЗ в активную зону реактора (АЗ);

- перемещение ОР СУЗ вниз с рабочей скоростью (20 мм/с) для снижения мощности РУ (ПЗ-1);

- запрет перемещения органов регулирования вверх (ПЗ-2).

Структурная схема одного комплекта АЗ представлена на рисунке 5.

Рисунок

10 – Структурная схема комплекта АЗ

Аварийные

команды

Рисунок

5 – Структурная схема комплекта АЗ

Для исключения возможных отказов АЗ в случае возникновения пожара в каком-либо из помещений, в которых расположено оборудование или другом повреждении СУЗ, реализована одновременная автоматическая передача исполнительной команды АЗ:

- на панель силового управления каждого привода (отключение питания);

- на отключение силовых вводов СУЗ по переменному току и по постоянному току (отключение силовых трансформаторов СУЗ и батарей).

На части энергоблоков вместо оборудования аварийных защит разработки и производства ВНИИЭМ установлены ПТК АЗ-ПЗ, реализующие всю номенклатуру функций старого оборудования.

Функции ПТК АЗ-ПЗ:

- автоматический контроль текущих значений технологических и нейтронно-физических параметров реактора в проектных диапазонах;

- формирование и выдача управляющих сигналов АЗ, ПЗ-1, ПЗ-2 при выходе контролируемых технологических и нейтронно-физических параметров за пределы установленных граничных значений (уставок);

- формирование и выдача информационных сигналов для звуковой и световой сигнализации на БЩУ;

- хранение информации в оперативном, суточном и долговременном архивах и вывод архивных данных на отображение и регистрацию;

- обмен с другими подсистемами СУЗ (АКНП, АРМ, РОМ, СГИУ) и другими системами энергоблока (АСУТ, СВРК, УВС);

- опробование защит комплекта ПТК АЗ-ПЗ перед пуском блока и при работе реактора на мощности (в процессе регламентного обслуживания или после устранения дефекта) без воздействия на ОР СУЗ.

Состав ПТК АЗ-ПЗ:

- шкаф промежуточных клеммников ШПК-1 (3 шт.);

- шкаф формирования сигналов ШФС-1 (3 шт.);

- шкаф кроссовый выходной КШВ-1;

- две рабочие станции (РС) на базе IBM PC – совместимых ПЭВМ;

- рабочее место технолога РМТ;

- стенд проверки ПТК АЗ-ПЗ.

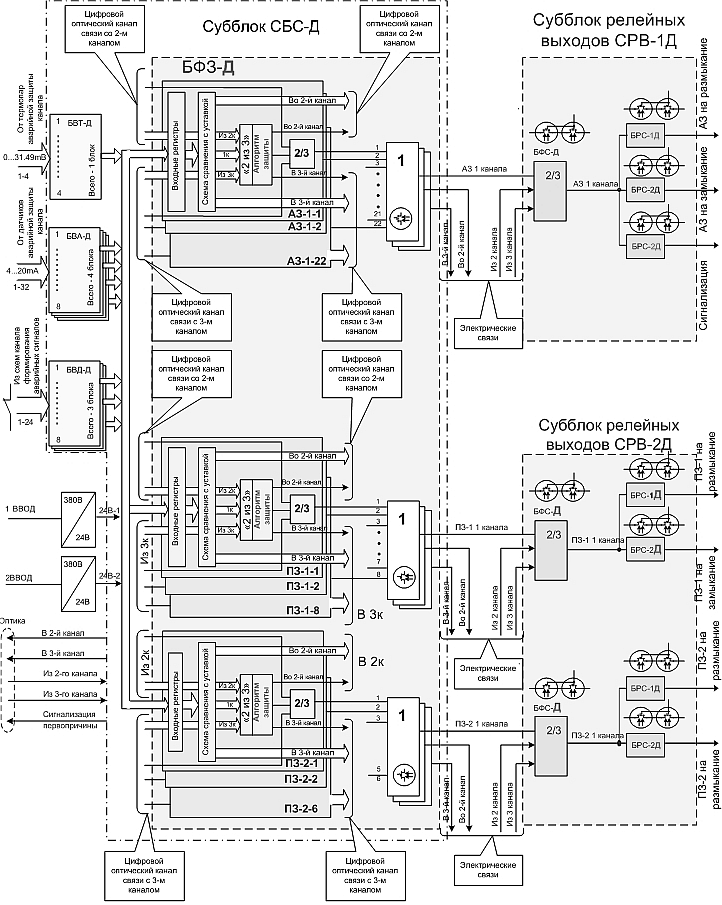

Для повышения надежности срабатывания защит, в ПТК АЗ-ПЗ реализовано три уровня формирования выходных сигналов на основе мажоритарной логики «2 из 3» (в блоке формирования сигналов защит БФЗ-1, в блоке формирования сигналов БФС-1 и в кроссовом шкафу выходном КШВ-1).

Формирование сигналов аварийной и предупредительной защиты обеспечивается тремя независимыми каналами (тремя шкафами формирования сигналов ШФС-1, идентичными по своему конструктивному исполнению и выполняемым функциям).

Информация по каждому технологическому параметру вводится от трех независимых источников для каждого ШФС-1. Входные дискретные сигналы, сигналы от аналоговых измерительных преобразователей и термоэлектрических преобразователей типа хромель-копель, подключены через соответствующие ШПК-1, которые выполняют функцию сопряжения.

Каждый канал реализован на основе мажоритарной логики (принимая сигналы защит из других каналов, на выходе формируются сигналы «2 из 3», которые затем поступают в КШВ-1Д).

КШВ-1Д реализован таким образом, что ПТК АЗ-ПЗ выдаст сигналы аварийной защиты только в том случае, если эти сигналы будут сформированы в двух или трех ШФС-1Д.

Функциональная схема ПТК АЗ-ПЗ представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Функциональная схема ПТК АЗ-ПЗ

Информация из шкафов ШФС-1Д, КШВ-1Д по оптоволоконным кабелям передается на рабочую станцию, что позволяет провести визуальный контроль на мониторе рабочей станции срабатывания АЗ в каждом канале в отдельности и в шкафу КШВ-1Д.

Выдача диагностической и технологической информации, поступающей на рабочую станцию, производится через оптоволоконные приемопередатчики, расположенные в блоках диагностики БДН-1Д каждого шкафа, посредством оптоволоконных кабелей.

Информация с рабочей станции передается на рабочее место технолога для представления на видеоконтрольном устройстве.

Прием сигналов от первичных измерительных преобразователей и внешних подсистем, их логическая обработка и формирование команд защит выполняется в шкафу формирования сигналов. ШФС-1 обеспечивает:

- прием текущих значений технологических и нейтронно-физических параметров реактора;

- формирование и выдачу управляющих сигналов АЗ, ПЗ-1и ПЗ-2 при выходе контролируемых технологических и нейтронно-физических параметров за пределы установленных граничных значений;

- формирование и выдачу информационных сигналов для звуковой и световой сигнализации на БЩУ;

- диагностику технических и программных средств ПТК АЗ ПЗ, предусматривающую непрерывный автоматический контроль работоспособности.

Цифровой код входных сигналов из блоков ввода аналоговых сигналов (БВА-1), блоков ввода дискретных сигналов (БВД-1) и блоков ввода сигналов термопреобразователей (БВТ-1) передается в блок формирования сигналов защит (БФЗ-1). Диагностическая информация о состоянии этих блоков передается в блок диагностики (БДН-1).

В блоке БФЗ-1 программно выполняется формирование сигналов срабатывания аварийной и предупредительных защит при выходе контролируемых технологических и нейтронно-физических параметров за пределы установленных граничных. Для повышения надежности срабатывания, в логическую структуру каждого канала передаются сигналы срабатывания алгоритмов из БФЗ-1 двух других каналов. Информация о первопричине срабатывания сигналов АЗ, ПЗ-1и ПЗ-2 передается в блок сигнализации первопричины БСП-1. Параллельно с этим передается диагностическая информация о состоянии БФЗ-1 в БДН-1.

В субблок релейных выходов АЗ СРВ-1 каждого канала сигналы АЗ передаются от БФЗ-1 своего канала и двух других каналов. В субблок релейных выходов ПЗ СРВ-2 каждого канала сигналы ПЗ-1 и ПЗ-2 передаются от БФЗ-1 своего канала и двух других каналов. Эти сигналы управляют реле, находящимися в БФС-1, которые включены таким образом, что сигнал на выходе реализуется по принципу мажоритарной логики «два из трех». Прекращение формирования сигналов АЗ и ПЗ-1 в БФС-1 происходит по директиве оператора БЩУ. Размноженные сигналы АЗ, ПЗ-1и ПЗ-2 передаются в КШВ-1.

КШВ-1Д обеспечивает:

- формирование, реализованное на основе мажоритарной логики и выдачу управляющих сигналов АЗ по каждому технологическому параметру, полученных от шкафов формирования сигналов;

- отображение технологической информации и сигнализация первопричины.

Информация о режимах работы ПТК, текущих значениях аналоговых и дискретных входных параметров, архивная информация, диагностическая информация доступны на видеоконтрольных устройствах рабочих станций и рабочего места технолога.