Тема № 4 биоценозы

-

Понятие биоценоза

-

Трофическая структура биоценоза

-

Пространственная структура биоценоза

-

Понятие биоценоза

В природе популяции разных видов интегрируются в макросистемы более высокого ранга — в так называемые сообщества, или биоценозы.

Биоценоз (от греч. bios — жизнь, koinos — общий) — это организованная группа взаимосвязанных популяций растений, животных, грибов и микроорганизмов, живущих совместно в одних и тех же условиях среды.

Понятие «биоценоз» было предложено в 1877 г. немецким зоологом К. Мебиусом. Мебиус, изучая устричные банки, пришел к выводу, что каждая из них представляет собой сообщество живых существ, все члены которого находятся в тесной взаимосвязи. Биоценоз является продуктом естественного отбора. Выживание его, устойчивое существование во времени и пространстве зависит от характера взаимодействия составляющих популяций и возможно лишь при обязательном поступлении извне лучистой энергии Солнца.

Каждый биоценоз имеет определенную структуру, видовой состав и территорию; ему свойственны определенная организация пищевых связей и определенный тип обмена веществ

Но никакой биоценоз не может развиваться сам по себе, вне и независимо от среды. В результате в природе складываются определенные комплексы, совокупности живых и неживых компонентов. Сложные взаимодействия отдельных частей их поддерживаются на основе разносторонней взаимной приспособленности.

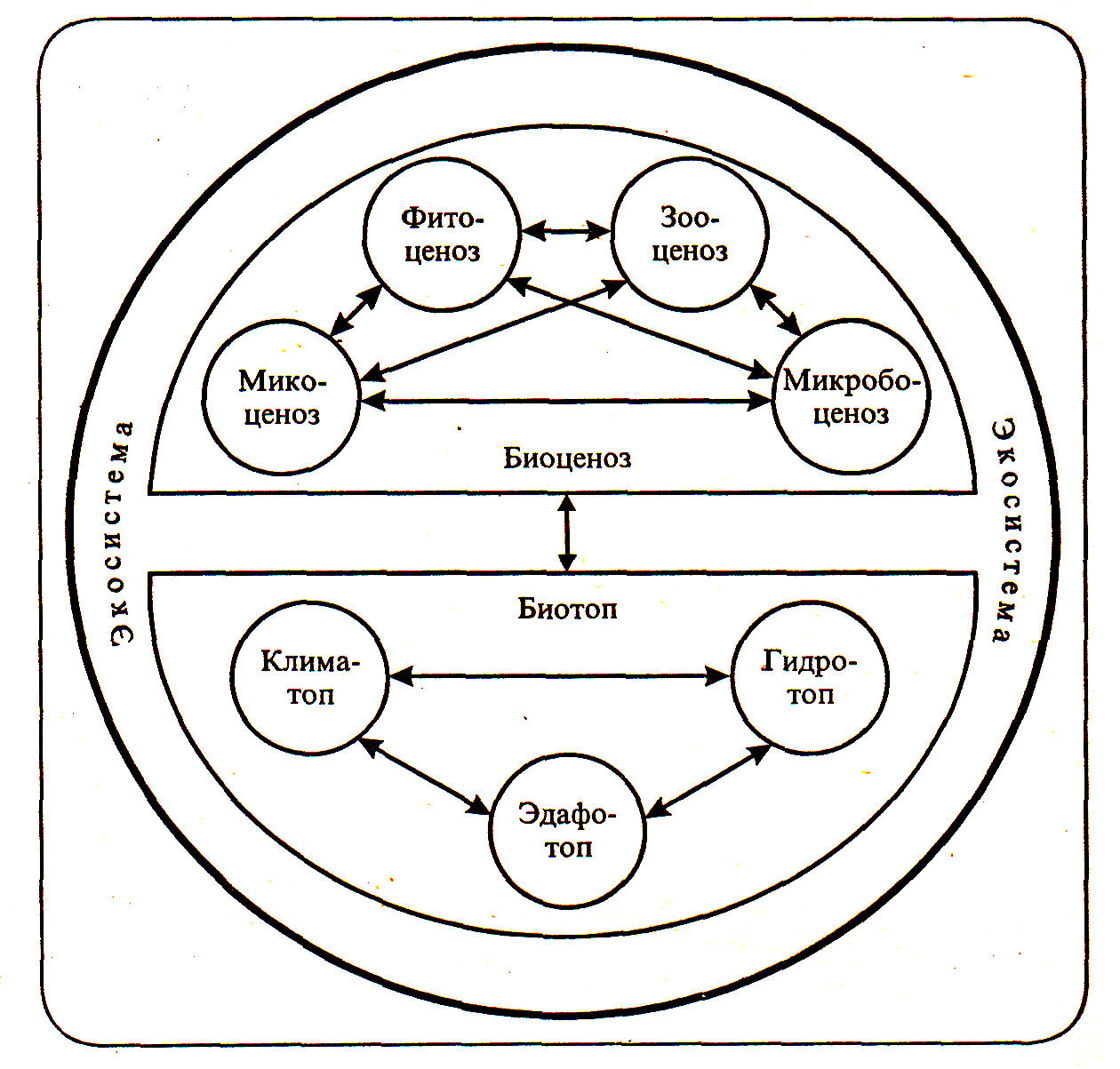

Пространство с более или менее однородными условиями, заселенное тем или иным сообществом организмов (биоценозом), называется биотопом.

Иначе говоря, биотоп — это место существования, местообитание, биоценоза. Поэтому биоценоз можно рассматривать как исторически сложившийся комплекс организмов, характерный для какого-то конкретного биотопа.

Любой биоценоз образует с биотопом диалектическое единство, биологическую макросистему еще более высокого ранга — биогеоценоз. Термин «биогеоценоз» предложил в 1940 г. В. Н. Сукачев. Он практически тождествен широко распространенному за рубежом термину «экосистема», который был предложен в 1935 г. А. Тенсли. Существует мнение, будто термин «биогеоценоз» в значительно большей степени отражает структурные характеристики изучаемой макросистемы, тогда как в понятие «экосистема» вкладывается прежде всего ее функциональная сущность. Фактически между этими терминами различий нет. Несомненно, В. Н. Сукачев, формулируя понятие «биогеоценоз», объединял в нем не только структурную, но и функциональную значимость макросистемы. По В. Н. Сукачеву, биогеоценоз — это совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений — атмосферы, горной породы, гидрологических условий, растительности, животного мира, мира микроорганизмов и почвы. Эта совокупность отличается спецификой взаимодействий слагающих ее компонентов, их особой структурой и определенным типом обмена веществ и энергии между собой и с другими явлениями природы.

Биогеоценозы могут быть самых различных размеров. Кроме того, они отличаются большой сложностью — в них подчас трудно учесть все элементы, все звенья. Это, к примеру, такие естественные группировки, как лес, озеро, луг и т. д. Примером сравнительно простого и четкого биогеоценоза может служить небольшой водоем, пруд. К неживым компонентам его относятся вода, растворенные в ней вещества (кислород, углекислый газ, соли, органические соединения) и грунт — дно водоема, где также содержится большое количество разнообразных веществ. Живые компоненты водоема разделяются на производителей первичной продукции — продуценты (зеленые растения), потребителей — консументы (первичные — растительноядные животные, вторичные — плотоядные животные и т. д.) и разрушителей — деструкторы (микроорганизмы), которые разлагают органические соединения до неорганических. Любой биогеоценоз, независимо от его размеров и сложности, состоит из этих основных звеньев: производителей, потребителей, разрушителей и компонентов неживой природы, а также из множества других звеньев. Между ними возникают связи самых различных порядков — параллельные и перекрещивающиеся, запутанные и переплетенные и т. д.

В целом биогеоценоз представляет внутреннее противоречивое диалектическое единство, находящееся в постоянном движении и изменении. «Биогеоценоз — не сумма биоценоза и среды, — указывает Н. В. Дылис, — а целостное и качественно обособленное явление природы, действующее и развивающееся по своим собственным закономерностям, основу которых составляет метаболизм его компонентов».

Живые компоненты биогеоценоза, т. е. сбалансированные животно-растительные сообщества (биоценозы), являются высшей формой существования организмов. Они характеризуются относительно устойчивым составом фауны и флоры и обладают типичным набором живых организмов, сохраняющих свои основные признаки во времени и пространстве. Устойчивость биогеоценозов поддерживается саморегуляцией, т. е. все элементы системы существуют совместно, никогда полностью не уничтожая друг друга, а только ограничивая численность особей каждого вида до какого-то предела. Именно поэтому между видами животных, растений и микроорганизмов исторически сложились такие взаимоотношения, которые обеспечивают развитие и удерживают размножение их на определенном уровне. Перенаселенность одного из них может возникнуть по какой-то причине как вспышка массового размножения, и тогда сложившееся соотношение между видами временно нарушается.

Чтобы упростить изучение биоценоза, его условно можно расчленить на отдельные компоненты: фитоценоз — растительность, зооценоз — животный мир, микробоценоз — микроорганизмы. Но такое дробление приводит к искусственному и фактически неправильному выделению из единого природного комплекса группировок, которые самостоятельно существовать не могут. Ни в одном местообитании не может быть динамической системы, которая состояла бы только из растений или только из животных. Биоценоз, фитоценоз и зооценоз необходимо рассматривать как биологические единства разных типов и ступеней. Такой взгляд объективно отражает реальное положение в современной экологии.

В условиях научно-технического прогресса деятельность человека преобразует природные биогеоценозы (леса, степи). На смену им приходят посевы и посадки культурных растений. Так формируются особые вторичные агробиогеоценозы, или агроценозы, количество которых на Земле постоянно увеличивается. Агроценозами являются не только сельскохозяйственные поля, но и полезащитные лесные полосы, пастбища, искусственно возобновляемые леса на вырубках и пожарищах, пруды и водохранилища, каналы и осушенные болота. Агробиоценозы по своей структуре характеризуются незначительным количеством видов, но высокой их численностью. Хотя в структуре и энергетике естественных и искусственных биоценозов есть много специфичных черт, резких различий между ними не существует. В естественном биогеоценозе количественное соотношение особей разных видов взаимно обусловлено, поскольку в нем действуют механизмы, регулирующие это соотношение. В результате в таких биогеоценозах устанавливается стабильное состояние, поддерживающее наиболее выгодные количественные пропорции составляющих его компонентов. В искусственных агроценозах нет подобных механизмов, там человек полностью взял на себя заботу об упорядочивании взаимоотношений между видами. Изучению структуры и динамики агроценозов уделяется большое внимание, так как уже в обозримом будущем первичных, естественных, биогеоценозов практически не останется.