Петровский Б.В., Перельман М.И. - Трахео-бронхиальная хирургия

.pdfрует в пределах от |

10 до 20 дней. |

чественных. В случаях эластичной и |

||

Полная эпителизация линии |

анасто |

хорошо растяжимой |

за пределами |

|

моза заканчивается |

обычно |

спустя |

основания опухоли |

трахеи удается |

месяц. |

Эпителий |

вначале |

|

бывает |

без |

особого |

натяжения |

наложить |

||||||||||||||||

однорядным. |

Многорядный |

|

мерца |

анастомоз даже после удаления 8-9 |

||||||||||||||||||||

тельный |

эпителий |

появляется |

лишь |

хрящевых полуколец. Одну из наибо |

||||||||||||||||||||

через 5-6 мес. Кровеносная и лимфа |

лее |

обширных |

циркулярных |

резек |

||||||||||||||||||||

тическая системы в зоне трахеально- |

ций трахеи с анастомозом выполнил |

|||||||||||||||||||||||

го |

рубца |

восстанавливаются |

через |

Naef (1969) - он удалил |

10 |

хрящевых |

||||||||||||||||||

3-4 мес после операции. Регенерация |

полуколец, или 60 % длины трахеи. |

|||||||||||||||||||||||

нервов происходит медленнее и про |

Операция была выполнена после ши |

|||||||||||||||||||||||

должается даже после 8-месячного |

рокой мобилизации трахеи из шейно |

|||||||||||||||||||||||

срока (Ю. Е. Выренков, |

1965). |

|

го доступа и срединной стернотомии. |

|||||||||||||||||||||

Эксперименты |

на щенках, |

прове |

О. М. Авилова |

(1975) |

считает, |

что |

||||||||||||||||||

при |

благоприятных |

условиях |

можно |

|||||||||||||||||||||

денные |

Maeda, |

Grillo |

|

(1973), |

|

|||||||||||||||||||

|

Г. П. |

|

|

|

|

до |

|

12 |

полуколец, |

т. е. |

||||||||||||||

Этерия |

(1974), показали, что |

увели |

резецировать |

|

||||||||||||||||||||

до 70 % длины трахеи. |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

чение |

размеров |

анастомоза |

продол |

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

жается до окончания роста животно |

Увеличение возможностей |

наложе |

||||||||||||||||||||||

го. Диаметр анастомоза |

увеличивает |

ния анастомоза после обширных цир |

||||||||||||||||||||||

ся за счет расширения расстояния |

кулярных |

резекций |

трахеи |

достига |

||||||||||||||||||||

между швами. Наиболее активной зо |

ется, |

кроме |

приведения |

подбородка |

||||||||||||||||||||

ной роста анастомоза являются хря |

к груди и широкой мобилизации тра |

|||||||||||||||||||||||

щевые полукольца. В связи с этим |

хеи, |

некоторыми |

дополнительными |

|||||||||||||||||||||

наложение швов на трахею у детей |

приемами. |

|

Grillo, |

Dignan, |

Miura |

|||||||||||||||||||

нельзя |

производить с |

захватыванием |

(1964) анатомическими |

эксперимента |

||||||||||||||||||||

всей ширины хряща. |

|

|

|

|

ми показали, что выделение элемен |

|||||||||||||||||||

Dor, Kreitmann, Arnaud и др. (1971) |

тов корня правого легкого, освобож |

|||||||||||||||||||||||

провели рентгенологическое и брон- |

дение сосудов из перикарда, рассече |

|||||||||||||||||||||||

хологическое |

обследование |

больно |

ние легочной связки и отсечение от |

|||||||||||||||||||||

го, |

которому |

в возрасте |

12 лет была |

трахеи |

|

расположенного |

под |

дугой |

||||||||||||||||

сделана циркулярная резекция 7 хря |

аорты левого главного бронха с его |

|||||||||||||||||||||||

щевых |

полуколец |

грудного |

|

отдела |

последующим вшиванием в бок про |

|||||||||||||||||||

трахеи |

по поводу |

посттрахеотомиче |

межуточного |

бронха |

позволяют |

уве |

||||||||||||||||||

ского стеноза и который вырос на 20 |

личить |

|

длину |

резецируемого |

отрезка |

|||||||||||||||||||

см. Трахея имела нормальный про |

в среднем до 6,6 см с вариантами от |

|||||||||||||||||||||||

свет по всей длине, в том числе в |

5,7 до |

10 см и, следовательно, превы |

||||||||||||||||||||||

области анастомоза. Поэтому |

цирку |

сить половину длины всей трахеи. |

||||||||||||||||||||||

лярная резекция трахеи у детей явля |

Необходимо, |

однако, |

заметить, что |

|||||||||||||||||||||

ется допустимой |

операцией. |

|

|

отсечение левого главного бронха от |

||||||||||||||||||||

Предел |

резекции |

трахеи, |

допуска |

трахеи |

с последующим |

вшиванием в |

||||||||||||||||||

промежуточный |

бронх - очень слож |

|||||||||||||||||||||||

ющий |

анастомоз, |

индивидуален и в |

||||||||||||||||||||||

ное |

и |

|

рискованное |

вмешательство, |

||||||||||||||||||||

основном |

определяется |

эластичнос |

|

|||||||||||||||||||||

которое |

можно |

рекомендовать |

толь |

|||||||||||||||||||||

тью сохраняемых отрезков. Поэтому |

||||||||||||||||||||||||

ко при |

весьма благоприятной анато |

|||||||||||||||||||||||

у пожилых людей |

пределы |

допусти |

||||||||||||||||||||||

мической |

и |

оперативно-хирургиче |

||||||||||||||||||||||

мой |

резекции |

меньше, |

чем |

у |

моло |

|||||||||||||||||||

ской ситуации. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

дых. При резко выраженных Рубцо |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

вых стенозах можно без опасения |

Нами предложен и дважды выпол |

|||||||||||||||||||||||

резецировать не более 4 см трахеи, |

нен менее физиологичный, но более |

|||||||||||||||||||||||

эластические |

структуры |

которой за |

безопасный |

вариант |

реконструкции |

|||||||||||||||||||

мещены фиброзной тканью и не под |

трахеи |

после |

циркулярной |

резекции: |

||||||||||||||||||||

даются |

растяжению. |

Иное |

положе |

наложение |

трахеального |

анастомоза |

||||||||||||||||||

ние при опухолях, особенно доброка- |

после |

отсечения |

от |

трахеи |

левого |

|||||||||||||||||||

164

главного бронха с ушиванием наглу хо его обоих культей и оставлением левого легкого в состоянии ателекта за. Этот способ позволил соединить без натяжения концы трахеи после удаления отрезка длиной 7 см.

Больная В., 32 лет, поступила 1/1II 1974 г. с жалобами на затруднение дыха ния, сухой кашель и кровохарканье.

В декабре 1970 г. впревые появился сухой кашель. Лечилась амбулаторно с диагнозом бронхита. В апреле 1972 г. присоединилась одышка при физической нагрузке, а затем и в покое. В течение 2 мес лечилась в терапевтическом стацио наре по поводу двусторонней пневмонии, астмоидного бронхита, легочно-сердеч- ной недостаточности. В сентябре 1972 г. возникло кровохарканье. При трахеобронхоскопии обнаружено сужение грудного отдела трахеи, характер которого устано вить не удалось. Состояние больной про грессивно ухудшалось. Появился и стал нарастать стридор.

При поступлении инспираторная одышка.

При рентгенологическом исследова нии просвет трахеи от уровня VII шейно го до III грудного позвонка сужен боль ше чем наполовину за счет бугристого образования с неровными контурами, исходящего из правой стенки трахеи и имеющего протяженность около 6 см (рис. 122). При трахеоскопии просвет сужен плотной опухолью, краниальная граница которой находится в 6,5 см от го лосовой щели. Биопсия опухоли выявила цилиндрому.

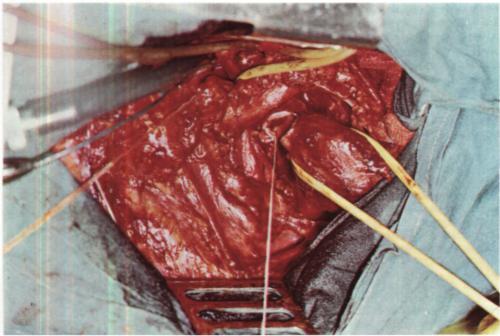

После трахеоскопии состояние боль ной резко ухудшилось, усилились одыш ка и стридор. Операция 26/1II - продо льно-поперечная стернотомия с рассече нием грудины на уровне третьего межреберья. Левая плече-головная вена проши та аппаратами УКС-20, дополнительно лигирована и рассечена. Верхнегрудной и частично среднегрудной отделы трахеи поражены опухолью, имеющей экстратрахеальную порцию на протяжении око ло 7 см. Трахея мобилизована и отделена от пищевода. Стенку пищевода опухоль не прорастает. Краниальнее и каудальнее опухоли трахея при осмотре и пальпации не изменена. Выполнить циркулярную резекцию пораженного участка трахеи с анастомозом конец в конец не представ-

Рис. 122. Боковая члектротрахеограмма больной В. Цилиндрома грудного отдела трахеи.

ляется возможным из-за протяженности поражения. В связи с этим решено произ вести отсечение левого" главного бронха от трахеи. Выделена область бифуркации трахеи. Резиновые держалки подведены под трахею краниальнее и каудальнее опухоли и под оба главных бронха. Для облегчения доступа к левому главному бронху вскрыт перикард. Аппаратом УКЛ-40 левый бронх прошит у трахеи и пересечен каудальнее механического шва. В открытый каудальный конец лево го главного бронха введена армированная интубационная трубка, соединенная с системой шунт-дыхания (рис. 123). Нача та вентиляция левого легкого. Произве дена циркулярная резекция отрезка тра хеи вместе с опухолью на протяжении 7 см. Судить о числе резецированных хрящевых полуколец трудно, так как они не дифференцируются. Размер опухоли 6x5x4 см, просвет трахеи сужен до 0,3 см.

165

•

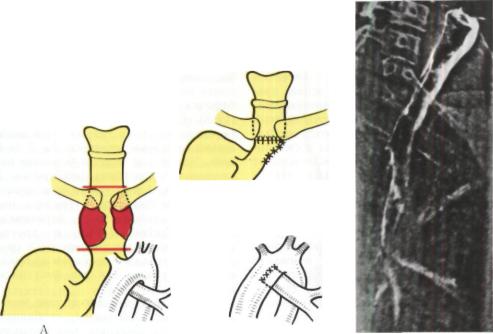

Мобилизованы правый главный и про межуточный бронхи. После этого без существенного натяжения узловыми лав сановыми и орсилоновыми швами нало жен трахеальный анастомоз. Шунт-дыха ние прекращено. Начата вентиляция пра вого легкого через оро-трахеальную трубку. Культя левого главного бронха ушита П-образным лавсановыми швами с оставлением левого легкого в состоянии ателектаза (рис. 124). Анастомоз нахо дится на 1,5 см краниальнее плече-голов- ного ствола и не соприкасается с ним.

После проверки на герметичность ли ния швов трахеи укрыта окружающими тканями. Операционная рана зашита с оставлением двух резиновых дренажей.

При гистологическом исследовании удаленного препарата подтвержден диа гноз цилиндромы трахеи.

В послеоперационном периоде в тече ние 3 нед отмечалась гипертермия, вы званная, по-видимому, воспалительным процессом в ателектазированном легком. В дальнейшем температура тела нормали зовалась. Рана зажила первичным натя жением. 26/IV в удовлетворительном со стоянии выписана. Через 1 год 3 мес пос ле операции жалоб нет. Прибавила в мас се 18 кг. При контрастном рентгенологи-

166

Рис. 123. Этап операции у той же больной. Трахея взята на держалку и пересечена каудалънее большой опухоли. Правый главный бронх на резиновой держалке (каудалънее плече-головного ствола). В каудалъную культю левого главного бронха введена трубка системы шунтдыхания.

ческом исследовании (рис. 125) и трахеоскопии просвет трахеи свободен, рециди ва опухоли не обнаружено.

Для облегчения сопоставления отрезков трахеи после циркулярной резекции определенную помощь мо жет оказать также рассечение щито видно-подъязычных мышц и мембра ны с последующим смещением в каудальном направлении гортани и тра хеи на 2-4 см1. Если возможно сшить только фиброзно-хрящевую часть, О. М. Авилова (1975) предлагает на кладывать анастомоз на половину окружности, а оставшийся дефект

1 G a r c i n M . , |

M a g - |

n a n J . , L e y n a u d G . е.а. - "Ann. Chir. thorac. cardiovasc.". 1974. v. 13. N 3. p. 245-248.

Рис. 124. Схема операции у |

Рис. 125. |

|

|

|

|

|||||||

той |

же |

больной. |

|

|

Электротрахеограмма |

той |

||||||

А |

— |

обширная |

циркулярная |

же больной через 1 |

год 3 мес |

|||||||

резекция |

грудного |

отдела |

после |

операции. |

Просвет |

|||||||

трахеи; Б - левый главный |

трахеи |

свободен, |

линия |

|

||||||||

бронх |

отсечен от |

трахеи, |

анастомоза |

не |

|

|

|

|||||

обе |

его |

культи |

ушиты |

дифференцируется. |

По |

|

||||||

наглухо. |

|

Область |

|

дорсальному |

контуру |

|

||||||

бифуркации |

трахеи |

и |

определяется |

|

краниальная |

|||||||

правый |

главный |

бронх |

культя |

левого |

главного |

|

||||||

подтянуты |

до |

уровня |

бронха. |

|

|

|

|

|

||||

медиальных концов ключиц.

замещать |

вставочным |

кожным |

лос |

Наложение |

концевой |

стернальной |

||

кутом по |

Невиллу. |

|

|

трахеостомы (Waddell, Cannon, I959; |

||||

Когда после циркулярной резекции |

Sorensen, |

Nielsen, |

1971) |

выключает |

||||

грудного |

отдела трахеи наложить |

функцию гортани и обычно приводит |

||||||

анастомоз не удается, возможны 3 |

к разным инфекционным осложне |

|||||||

варианта окончания операции: 1) соз |

ниям. |

|

|

|

|

|||

дание концевой стернальной трахе- |

Для низведения в грудную полость |

|||||||

остомы с кожной надставкой, 2) низ |

шейного отдела трахеи последний пе |

|||||||

ведение в грудную полость шейного |

ресекают в 1-2 см от перстневидного |

|||||||

отдела трахеи и 3) протезирование. |

хряща. |

Каудальный |

конец низводи |

|||||

Все они сложны в техническом отно |

мого отрезка используют для нало |

|||||||

шении, связаны с тяжелым течением |

жения |

внутригрудного |

анастомоза. |

|||||

послеоперационного |

периода, |

гроз |

На шее формируют две концевые |

|||||

ными осложнениями и должны вы |

трахеостомы, а через некоторое вре |

|||||||

полняться только в крайних случаях. |

мя производят |

пластическое восста- |

||||||

167

новление или протезирование шейно |

мости в трахею нужно вводить тон |

|||||||||||||||||||||

го отдела трахеи (Strandness, Gus- |

кую и мягкую (лучше силастиковую) |

|||||||||||||||||||||

tafson, |

|

Payne, |

|

|

1957; |

LeBrigand, |

трубку на самое короткое время. |

|

|

|||||||||||||

Bouche, Chamouard, 1960; Grillo, Dig- |

В |

послеоперационном периоде |

для |

|||||||||||||||||||

nan, Miura, 1964; Eschapasse, 1974). |

уменьшения |

|

натяжения |

анастомоза |

||||||||||||||||||

Удовлетворительных |

способов |

больным в постели придают полуси |

||||||||||||||||||||

протезирования |

|

грудного отдела тра |

дячее положение с приведением под |

|||||||||||||||||||

хеи не существует. Из применявших |

бородка |

к |

|

груди. |

О. М. Авилова |

|||||||||||||||||

ся в |

эксперименте многочисленных |

(1968), Grillo (1973) подшивают под |

||||||||||||||||||||

протезов |

лучшими |

являются |

проте |

бородок к груди двумя толстыми |

||||||||||||||||||

зы из марлекса, силастика и силико |

швами, которые снимают на 7-10-й |

|||||||||||||||||||||

на, но и они далеко не удовлетворяют |

день. Затем еще неделю больным ре |

|||||||||||||||||||||

необходимым |

|

требованиям |

(Н. С. |

комендуют |

пригибать |

подбородок |

к |

|||||||||||||||

Королева, |

1966, |

1967). Ф. Ф. Амиров |

груди. Beck, Lange (1971) фиксируют |

|||||||||||||||||||

и Э. Г. Садыков (1975) полагают, что |

подбородок больного к груди с по |

|||||||||||||||||||||

перспективой должна быть |

комбини |

мощью |

|

|

гипсового |

|

воротника. |

|||||||||||||||

рованная |

|

аллопластика. |

|

Moghissi |

Briicke, |

|

Zacherl |

(1972) |

и |

другие |

||||||||||||

(1975) у 13 больных со злокачествен |

авторы фиксируют подбородок к гру |

|||||||||||||||||||||

ными |

опухолями |

трахеи |

применил |

ди швами только при явном натяже |

||||||||||||||||||

протезы из марлекса, покрытого лос |

нии |

анастомоза. |

Так |

же |

поступаем |

|||||||||||||||||

кутом перикарда на ножке, для за |

и мы. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

крытия больших окончатых и цирку |

В остальных случаях вполне мож |

|||||||||||||||||||||

лярных дефектов. Однако в клиниче |

но |

обойтись |

обычным |

сгибанием |

||||||||||||||||||

ской |

практике |

|

|

внутригрудное |

проте |

шеи, которое больные, как правило, |

||||||||||||||||

зирование |

трахеи |

пока |

допустимо |

строго |

выполняют. |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

только в качестве выхода из иногда |

Для |

профилактики |

скопления |

мо |

||||||||||||||||||

создающегося |

критического положе |

кроты |

необходимы |

дыхательная |

гим |

|||||||||||||||||

ния. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

настика |

и |

откашливание, |

которое |

|||||||||

Наличие трахеостомы перед резек |

облегчается |

|

ингаляцией |

щелочных |

||||||||||||||||||

цией трахеи всегда затрудняет ее мо |

аэрозолей. Интратрахеальные влива |

|||||||||||||||||||||

билизацию |

и |

|

|

увеличивает |

риск |

ния или ингаляции аэрозолей протео- |

||||||||||||||||

инфекции. Поэтому у больных, кото |

литических |

ферментов |

иногда |

усили |

||||||||||||||||||

рым |

планируется |

резекция |

трахеи, |

вают раздражение и отек слизистой |

||||||||||||||||||

наложения |

трахеостомы |

|

следует |

оболочки и поэтому должны приме |

||||||||||||||||||

избегать. |

|

|

|

|

|

|

|

|

няться с осторожностью. При необ |

|||||||||||||

В |

отношении |

наложения |

трахе |

ходимости мокроту |

отсасывают |

мяг |

||||||||||||||||

остомы |

после |

|

|

резекции |

грудного |

ким катетером с боковыми отверсти |

||||||||||||||||

отдела трахеи |

|

существовали |

разные |

ями, который вводят через нос и по |

||||||||||||||||||

мнения. Sailer (1970) и др. считали |

средством |

тройника |

соединяют |

с |

||||||||||||||||||

трахеостому |

полезной для |

уменьше |

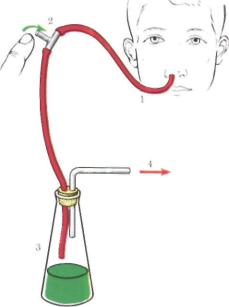

источником вакуума (рис. |

126). У де |

||||||||||||||||||

ния давления воздуха при кашле на |

тей лучше избегать слишком актив |

|||||||||||||||||||||

анастомоз и облегчения отсасывания |

ных |

мероприятий. |

Если откашлива |

|||||||||||||||||||

мокроты. Однако в настоящее время |

ние затруднено, надо шире приме |

|||||||||||||||||||||

абсолютное |

большинство |

хирургов, |

нять |

паровые |

ингаляции, |

вдыхания |

||||||||||||||||

анестезиологов и реаниматологов вы |

щелочных |

аэрозолей, |

горчичные |

|||||||||||||||||||

ступают |

против |

послеоперационной |

обертывания, |

горячие |

ножные |

ван |

||||||||||||||||

трахеостомии, |

которая способствует |

ны, а при отеке слизистой оболоч |

||||||||||||||||||||

гиперсекреции |

|

слизистой |

оболочки, |

ки - вдыхание аэрозолей кортикосте- |

||||||||||||||||||

приводит к развитию гнойного тра- |

роидных |

гормонов. |

|

На |

процессы |

|||||||||||||||||

хеобронхита, угрожает аррозией пле- |

срастания |

анастомозов |

кратковре |

|||||||||||||||||||

чеголовного ствола и Рубцовым сте |

менное |

|

применение |

этих |

гормонов |

|||||||||||||||||

нозом. В |

случаях |

особой |

необходи |

существенного влияния не оказывает |

||||||||||||||||||

I6S

(Dubost, |

Evrard, Thomeret, 1970; |

Naef, 1973, и др.). |

|

Общая |

медикаментозная терапия |

обычно ограничивается анальгетика ми и профилактическим назначением антибиотиков широкого спектра дей ствия .

В литературе описываются и дру гие, нередко обременительные для больных методы профилактики осложнений в послеоперационном пе риоде: чрескожная микротрахеостомия1, оставление в трахее на срок до суток введенной через нос армиро ванной интубационной трубки для вспомогательной вентиляции легких и отсасывания мокроты без разгиба ния шеи (Briicke, Zacherl, 1972), по вторные трахеобронхоскопии через день в течение 10 дней для санации дыхательных путей (Dubost, Evrard, Thomeret, 1970), питание в течение первых 8 дней после операции только через назальный катетер (Beck, Lange, 1971). Как правило, в послеопера ционном периоде нет необходимости в этом даже у весьма тяжелых боль ных.

Больная К., 38 лет. поступила 13/1

1975 г. с жалобами на резкую одышку в покое, кашель с небольшим количеством слизисто-гнойной мокроты и общую сла бость.

7/Х 1974 г. перенесла операцию - за крытую митральную инструментальную комиссуротомию и протезирование аор тального и трикуспидального клапанов в условиях искусственного кровообраще ния. В послеоперационном периоде - трахеостомия и искусственная вентиляция легких в течение 11 сут. Через месяц пос ле деканюляции появилось затруднение дыхания, которое прогрессивно нара стало.

При поступлении состояние тяжелое. Кожные покровы бледные. Цианоз губ. Дыхание стридорозное, с участием вспо могательных мышц. В легких сухие и влажные хрипы. Пульс 84-90 ударов в минуту, мерцательная аритмия. При аускультации выслушиваются тоны искусственных клапанов сердца. Край пе чени на 3 см ниже реберной дуги. На пе редней поверхности грудины - послеопе-

1 |

K r e i t m a n n P . , |

М е г - |

||

m e t |

В . . |

P o n s |

P . |

е . а . |

"Ann. |

Chir. |

thorac. |

cardiovasc.", 1971. |

|

v. 10, N 1. p. 65-78.

Рис. 126. Система для отсасывания мокроты из трахеи.

1 - катетер с боковыми отверстиями на конце; 2 — тройник; 3 - банка; 4 - источник вакуума.

рационный рубец с тремя свищевыми отверстиями и гнойным отделяемым.

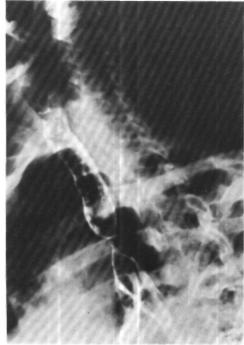

При трахеографии определяется сте ноз трахеи в виде песочных часов на уровне IV грудного позвонка с сужением просвета до 0,3 см в диаметре (рис. 127).

Диагностирован посттрахеостомический рубцовыи стеноз грудного отдела трахеи III степени с декомпенсацией ды хания .

Операция 14/1 1975 г. - задняя торакотомия справа по ложу резецированного IV ребра. Выделена трахея. Обнаружено, что каудальный край стенозированного отрезка трахеи находится на 2 см краниальнее карины. Острым и тупым путем трахея отделена от пищевода, который был с ней интимно сращен в области сте нозированного участка. Протяженность стеноза 3 см. Мобилизация краниального отрезка трахеи оказалась трудной из-за выраженных сращений после трахеосто-

169

Рис. 127. Трахеограмма больной К. Рубцовый стеноз грудного отдела трахеи.

Два подобных наблюдения описали Metras и др.1

Специального рассмотрения заслу живает вопрос о послеоперационном контроле трахеального анастомоза и лечения осложнений соустья.

Контроль за состоянием анастомо за можно осуществить рентгенологи чески и эндоскопически. Рентгеноло гические методы в течение первого месяца после операции малоинфор мативны и в основном необходимы лишь для выявления скоплений кро ви и жидкости в паратрахеальной клетчатке, которые проявляются увеличением срединной тени, откло нением и некоторым сужением пище вода (К. Ф. Юдаев). Гораздо более важные данные позволяет получить трахеобронхоскопия.

При отсутствии специальных пока заний и неосложненном течении пер вую контрольную трахеобронхоскопию лучше производить через 3-4 нед после операции, когда стихают воспалительные явления. Согласно исследованиям, проведенным в на шем институте Р. С. Саркисяном, че рез 3 нед после циркулярной резек ции трахеи по линии шва уже имеет ся свежий герметичный рубец. На

мии и |

местных воспалительных |

измене |

мембранозной |

части |

бывают |

видны |

|||||||||||

ний. Произведена циркулярная резекция |

бородавчатые возвышения до |

0,1 см |

|||||||||||||||

на местах наложения швов. Через |

|||||||||||||||||

3 см трахеи. Хрящевые полукольца на |

|||||||||||||||||

этом участке не дифференцируются, диа |

месяц после операции стенки трахеи |

||||||||||||||||

метр просвета 0,2 см (рис. |

128). В преде |

гибкие, хорошо смещаются. Трахе- |

|||||||||||||||

лах неизмененных тканей наложен трахе- |

альные |

хрящи |

четко |

дифференциру |

|||||||||||||

альный анастомоз конец в конец. Провер |

ются. Просвет |

анастомоза |

правиль |

||||||||||||||

ка под слоем жидкости показала, что гер- |

ной округлой формы и соответствует |

||||||||||||||||

метизм анастомоза полный. К линии ана |

просвету трахеи. Слизистая трахеи в |

||||||||||||||||

стомоза |

фиксирована |

-медиастинальная |

области |

анастомоза |

|

розового |

цвета, |

||||||||||

плевра. |

|

|

|

|

|

|

|

умеренно |

отечна, |

несколько |

выбу |

||||||

Ведение послеоперационного |

периода |

||||||||||||||||

хает в просвет. Через 4 мес рубец в |

|||||||||||||||||

обычное. Возникло осложнение - желу |

|||||||||||||||||

дочно-кишечное кровотечение, которое |

области |

наложения швов выявляется |

|||||||||||||||

было связано с применением до операции |

только по более бледной окраске по |

||||||||||||||||

больших доз антикоагулянтов и ликвиди |

сравнению с остальной частью тра |

||||||||||||||||

ровано |

двумя |

прямыми |

переливаниями |

хеи. Спустя 1 год 3 мес после опера |

|||||||||||||

крови. Рана зажила первичным натяже |

ции линия анастомоза на мембраноз |

||||||||||||||||

нием. |

Рентгенологическое |

|

исследование |

ной части не видна, а на фиброзно- |

|||||||||||||

показало, что просвет трахеи не сужен. |

хрящевой едва |

заметна. |

|

|

|||||||||||||

14/II в удовлетворительном состоянии пе |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

реведена в клинику сердечно-сосудистой |

Принципиальной |

разницы |

в |

эндо |

|||||||||||||

хирургии для |

дальнейшего лечения1 . |

скопической картине |

после |

наложе- |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

170 |

|

' I4/X |

1975 |

г. |

демонстрирована |

1 |

M e t r a s |

D . . |

M a l m e - |

|

|

||||||

|

|

М. И. Перельманом. |

Н. С. Королевой, |

j a c |

С . , |

B a i l i e J . - |

"Ann. |

|

|

||||||||

|

|

Ю. В. Бирюковым, |

|

|

В. И. Пикиным. |

Clir. |

thorac. |

cardiovasc.". |

1975. |

v. |

14. |

|

|

||||

|

|

Ю. Б. Крыжановским. |

Т. П. Юдиной. |

N 3. p. 289-293. |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

Н. Б. Машковцевой |

на |

65-м |

заседании |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

пульмонологической |

секции |

Хирургиче |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

ского общества Москвы и Московской области.

ния |

анастомоза |

нерассасывающимся |

|

|

Рис. |

128. |

Операционный |

|||||||||||

шовным материалом |

и хромирован |

|

|

препарат |

|

той |

же |

больной. |

||||||||||

|

|

Резецированный |

отрезок |

|||||||||||||||

ным кетгутом не отмечено. |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

трахеи с |

рубцовым |

|||||||||||||

Иногда при контрольной трахео- |

|

|

стенозом. |

|

|

|

|

|||||||||||

бронхоскопии |

удается выявить |

нити, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

выступающие в просвет трахеи. Их |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

следует удалять, так как разрастаю |

обнаружить |

нити, |

которые |

могут |

||||||||||||||

щаяся |

вокруг |

нитей |

грануляционная |

|||||||||||||||

ткань |

может |

|

явиться |

источником |

быть |

причиной |

роста |

грануляцион |

||||||||||

кровохарканья. |

Рассчитывать на са |

ной ткани. Через 3-4 нед по линии |

||||||||||||||||

мостоятельное |

|

прорезывание |

и |

анастомоза |

обычно |

можно |

увидеть |

|||||||||||

откашливание этих нитей нельзя. Eij- |

рубцовое возвышение. В случаях не |

|||||||||||||||||

gelaar, |

Edeis (1972) удаляли нити да |

полного эффекта удаление и прижи |

||||||||||||||||

же через 3 года после операции. |

гание |

грануляций |

повторяют. |

|

||||||||||||||

Иногда нити не видны, но на |

Тяжелым |

осложнением |

является |

|||||||||||||||

отдельных |

участках |

линии анастомо |

прорезывание и |

|

расхождение швов |

|||||||||||||

за, чаще на мембранозной части, |

анастомоза. |

При |

трахеобронхоско- |

|||||||||||||||

определяется |

грануляционная |

ткань |

пии в таких случаях всегда отмечает |

|||||||||||||||

розового |

цвета, |

мягкой |

консистен |

ся резко выраженный фибринозно- |

||||||||||||||

ции. |

|

При небольшом |

разрастании |

гнойный трахеобронхит |

с |

вязким, |

||||||||||||

грануляционной ткани ее можно при |

трудно отсасываемым |

|

секретом. Не |

|||||||||||||||

жечь 33 % раствором нитрата сере |

которые фибринозные пленки аспи- |

|||||||||||||||||

бра или 36 % раствором трихлорук- |

рировать не удается. Линия анасто |

|||||||||||||||||

сусной |

кислоты. Пышные |

грануля |

моза |

плохо |

просматривается, |

иногда |

||||||||||||

ции |

предварительно |

удаляют |

щипца |

выявляется |

диастаз |

между отрезка |

||||||||||||

ми |

и |

с |

помощью |

лупы |

стараются |

ми трахеи. |

В |

подобных |

ситуациях |

|||||||||

171

основным методом лечения является эндоскопическая санация 1-2 раза в неделю с прижиганием грануляций и бужированием «ложной трахеи», ко торая в благоприятно протекающих случаях постепенно формируется на месте разошедшихся швов.

Больной А., 45 лет, поступил 20/XI 1973 г. с жалобами на затруднение дыха ния при малейшей физической нагрузке.

С раннего детства отмечает одышку при беге, быстрой ходьбе. С 1973 г. одышка усилилась. При обследовании в октябре 1973 г. обнаружены воздушные кисты гортани и грудного отдела трахеи, которые удалены (ларинготрахеофиссура. трахеоскопия с криотерапией). После удаления кист дыхание стало свобод ным, но в ноябре 1973 г. вновь появилась и стала нарастать одышка. При обследо вании выявлено концентрическое рубцовое сужение на месте удаленной кисты верхнегрудного отдела трахеи.

При поступлении малейшая физиче ская нагрузка вызывает стридорозное дыхание.

С помощью томографии трахеи, трахографии и трахеоскопии обнаружено циркулярное сужение трахеи на уровне I—11 грудных позвонков до 0,8-0.4 см в диаметре на протяжении 3 см. После тра хеоскопии быстро стало нарастать затруд нение дыхания и наступила его декомпен сация. 30/XI 1973 г. больной оперирован с диагнозом: рубцовый стеноз верхне грудного отдела трахеи III степени, де компенсация дыхания. Сделана продоль но-поперечная стернотомия с пересече нием грудины на уровне третьего межреберья ультразвуковой пилой. Прошита УКС-30, дополнительно лигирована и рассечена левая плече-головная вена. Ле вая общая сонная артерия отведена латерально. Выделен и взят на резиновую держалку грудной отдел трахеи. Обнару жено циркулярное сужение трахеи на уровне верхнего края дуги аорты за счет резко выраженного уплотнения стенки на протяжении 2,5 см. Мобилизация трахеи затруднена из-за резко выраженного рубцового процесса. Трахея пересечена у каудального края сужения. По направле нию к бифуркации введена интубационная трубка, соединенная системой шунтдыхания. Произведена циркулярная ре зекция суженного участка трахеи с уда

лением 5 резко деформированных хряще вых полуколец (28 мм). Просвет этого участка трахеи сужен до 0,4 см. Между концами трахеи наложен анастомоз узло выми лавсановыми и орсилоновыми шва ми. Для уменьшения натяжения анасто моза подбородок больного полностью приведен к груди, однако устранить натя жение не удалось. После завершения ана стомоза установлен его полный герметизм. Между трахеей с одной стороны и аортой, плече-головным стволом и левой общей сонной артерией с другой проло жены остатки вилочковой железы и паратрахеальная клетчатка. Рана грудной стенки ушита с оставлением резиновых дренажей.

При гистологическом исследовании удаленного участка трахеи обнаружена картина резко выраженного рубцового стеноза и хронического воспаления.

Послеоперационный период ослож нился расхождением краев грудины, на гноением раны и гнойным медиастинитом. Больного удалось вывести из тяже лого состояния, однако через 1 !/г мес после операции появилась инспираторная одышка. При трахеоскопии выявлено, что в области трахеального анастомоза имеется диастаз в 1,5 см. заполненный грануляциями. Диаметр просвета на этом участке 0,2 см. Удалены грануляционная ткань и лавсановые лигатуры из области сужения, благодаря чему просвет расши рен до 1 см. Дыхание стало более свобод ным. В дальнейшем в течение полугода в стационаре и амбулаторно проводилось эндоскопическое лечение с бужирова нием просвета трахеи, прижиганием; уда ляли грануляции и свободнолежащие швы. Удалось добиться стабилизации просвета трахеи, обеспечивающего адек ватную легочную вентиляцию.

Расхождение трахеального анасто моза, особенно после операций с рас сечением грудины, грозит также аррозионным кровотечением из пле- че-головного артериального ствола. Обычно это осложнение является фатальным и быстро приводит к смерти от асфиксии. Первая помощь в таких случаях заключается в не медленной интубации трахеи с труб кой с широкой надувной манжеткой или, лучше, с двумя манжетками. Раздувание манжеток закрывает

172

отверстие, через которое кровь по ступает из артерии в трахею. После такой временной остановки кровоте чения необходимо оперативное вме шательство. К сожалению, ушивание отверстия в плече-головном стволе и различные варианты сосудистой пла стики в условиях гнойной инфекции кончаются повторным аррозионным кровотечением.

Couraud, Bruneteau, Chevais (1972), сообщившие об опыте остановки аррозионных кровотечений из плечеголовного ствола у больных с трахеостомами, произвели у 5 человек резекцию участка плечеголовного ствола и у 3 - ушивание места арро зии сосуда.

Эффект наблюдали у 17-летнего боль ного с трахеостомой, наложенной в связи с тяжелой черепно-мозговой травмой. После пережатия плече-головного ствола по обе стороны места аррозии было уста новлено, что давление в периферическом отделе артерии более 2/з исходного, что позволило резецировать плече-головной ствол без риска нарушения кровоснабже ния мозга. Сращенный с трахеей аррозированный участок сосуда оставлен. Ана логичную операцию произвели мы у больной аррозией плече-головного ствола после частичного расхождения трахеального анастомоза. Однако через 3 дня вновь возникло аррозионное кровотече ние из культи перевязанного сосуда и больная умерла.

По-видимому, в случаях частично го расхождения трахеального анасто моза с возникновением переднего медиастинита у больных, оперирован ных путем стернотомии, целесообра зно раскрывать рану и налаживать ее постоянное орошение физиологиче ским раствором с антибиотиками (Ibarra, Alonso-Lej, 1974).

Одно из распространенных и по степенно развивающихся осложне ний более позднего периода (через 1-2 мес после операции) - рубцовый стеноз трахеального анастомоза. Основными причинами рубцового стеноза являются:

рис. 129. Боковая томограмма трахеи больного Б. Округлая опухЬль в просвете.

1) наложение анастомоза в усло виях инфицированных и воспаленных тканей;

2)дефекты методики и техники шва анастомоза (неправильное сопо ставление фиброзно-хрящевых и мембранозных частей, неточная ада птация краев слизистой оболочки, излишняя травматизация и фрагмен тация хрящей, толстый шовный ма териал, завязывание узлов со сторо ны слизистой оболочки и пр.);

3)частичное расхождение анасто моза из-за натяжения с возникнове нием диастаза, замещающегося гра нуляционной и рубцовой тканью;

4)отсутствие послеоперационного трахеоскопического контроля и не своевременное удаление прорезаю щихся в просвет трахеи швов и образующихся по линии анастомоза грануляций.

173